Скончался Геннадий Николаевич Рождественский, один из атлантов, удерживающих небосвод, где созидается Музыка. И вот ещё одной опоры не стало…

Рождественский – личность столь же пространная, как пространен был горизонт его интересов и познаний в искусстве. Личность, подобная симфонии, что построена на конфликте и примирении, действии и созерцании, на переплетении благозвучных тем и напряжённых аккордов, которые пришли, наконец, к разрешению в полноте вечности.

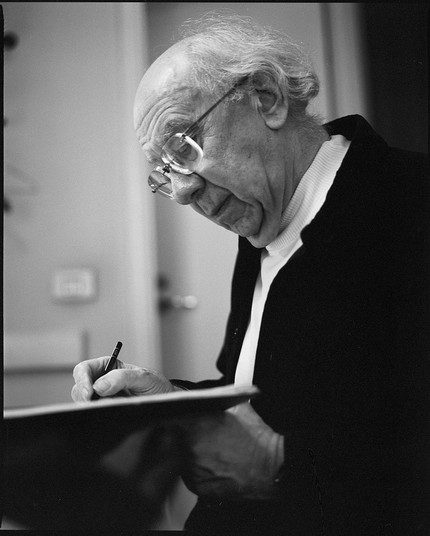

Помню, как я впервые услышала его концерт в Большом зале консерватории. Геннадий Николаевич исполнял бетховенского «Эгмонта». Конечно, не только увертюру, а все десять номеров. Углубившись в старинное кресло, сверкая стёклами очков и по всему, даже бархатным голосом своим, напоминая Василия Ивановича Качалова, он сам декламировал трагедию Гёте.

Оркестр, направляемый его точечными сигналами, продолжал играть согласно, подчиняясь одному присутствию дирижёрской воли.

Спустя полтора десятка лет, мне впервые довелось побывать в его консерваторском классе. Геннадий Николаевич, хоть и опирался на трость, вошёл туда поступью величия, с гордо посаженной головой, точно согласуясь со словами Франца Штрауса о том, что стоит услышать шаги, приходящего в оркестровую яму человека, сразу становится понятно, кто и кем будет управлять – дирижёр оркестром или оркестр дирижёром.

Устроившись за столом позади концертмейстеров, Рождественский успевал следить и за партитурой, и за дирижирующими студентами. Когда одному из них отчего-то не удавалось вступление, – как он ни старался, а два рояля звучали порознь, – Геннадий Николаевич подал почти незаметный ауфтакт, адресованный спинам пианистов, и они немедленно его почувствовали. Каким образом? Я не знаю. Но вступление состоялось.

Прав ли был Шарль Мюнш в том, что дирижирование – это «лучеиспускание»?

По крайней мере, такие наблюдения ещё плотнее затворяют потайную дверь дирижёрского искусства, питают миф о загадочности профессии.

У Рождественского глубочайшее впечатление производили литературный талант и риторическая подготовка, парадоксальная система доказательств и безупречное чувство формы высказывания. Так же, как и чувство музыкальной формы. Её, мыслимую, он умел сделать видимой. Поэтому трудно не рассуждать о его блестящей мануальной технике, которая давала простор для импровизации, новизны, свежести исполнения. Но судить о Рождественском только по рукам – всё равно, что писателя ранга Алексея Николаевича Толстого оценивать только как выдающегося стилиста. Нет, здесь другой масштаб.

И дополнительная миссия — олицетворять связь времён.

Он видел репетиции Вальтера и Клемперера. Знавал Стравинского, работал с Шостаковичем. Дружил с композиторами «московской авангардной тройки».

Брюно Монсенжон вспоминал: Рождественский, только что завершивший записывать все симфонии Гайдна, мечтал как можно скорее записать их заново. В этом – он весь. Если Гайдн, то уж непременно 104 симфонии, но вместе с произведениями, почти не исполняющимися, вроде кантаты «Выбор капельмейстера». Если симфонии Брукнера, тогда все без исключения авторские редакции, а в цикле вечеров «Антон Брукнер и его время» – смелые сочетания (от увертюры «Фауст» Вагнера до «Багдадского цирюльника» Корнелиуса, от «Водяного» Шёнберга до «Марша Радецкого» И. Штрауса-отца). Он виртуозно сочетал Моцарта с Шостаковичем, Прокофьевым, Лютославским, Шнитке.

Он углублялся в музыку со страстью первооткрывателя морей и материков, хотя маленькие островки искусства тоже не оставлял неизведанными.

Однажды в классе Геннадий Николаевич пересказал диалог Никиша с Брукнером. Дирижёр спрашивал композитора, почему в его симфониях много пауз. Брукнер ответил: «Здесь так много сказано, что нужно время, чтобы подумать». После ухода Рождественского придётся взять генеральную паузу для того, чтобы обдумать всё, что он успел и не успел сделать как дирижёр, композитор, пианист, педагог и музыкальный писатель. На это нам потребуется время.