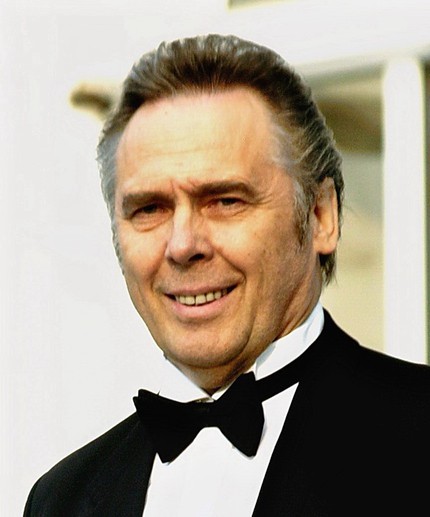

Пьявко Владислав Иванович (4 II 1941, Красноярск — 6 X 2020, Москва) — советский певец (тенор). Народный артист СССР (1983). Член КПСС с 1978.

В 1965 окончил ГИТИС им. Луначарского по классу пения у С. Я. Ребрикова. С 1965 солист Большого театра. В 1968–69 стажировался в миланском театре «Ла Скала». 2-я премия на 4-м Международном конкурсе им. П. И. Чайковского в Москве (1970).

Партии: Андрей Хованский («Хованщина»), Самозванец; Михайло Туча («Псковитянка»), Князь («Русалка»), Герман, Водемон, Пинкертон, Каварадосси, Манрико, Радамес; Алексей («Оптимистическая трагедия» Холминова), Ноздрёв («Мёртвые души» Щедрина).

Гастролирует за рубежом: Чехословакия, Италия, Югославия, Бельгия, ФРГ, Болгария, Испания и др.

Литература: Орфёнов А., Юность, надежды, свершения, М., 1973; Гусев А., На пороге зрелости, «СМ», 1976, No 6.

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

В 1957–60 гг. учился в Коломенском артиллерийском училище. В 1965 г. окончил Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (отделение музыкальной комедии, класс С. Я. Ребрикова). В 1965 г. был принят в стажерскую группу Большого театра, в 1966—1989 гг. — солист оперной труппы.

В 1968–69 гг. проходил стажировку в миланском театре «Ла Скала», занимался с педагогами Ренато Пасторино и Энрико Пьяцца, подготовив партии Хозе, Радамеса, Каварадосси и Туридду. В 1984 г. спел заглавную партию в опере «Гульельмо Ратклифф» П. Масканьи (Оперный театр Ливорно, Италия), став четвертым исполнителем этой сложнейшей партии за всю сценическую историю оперы, был удостоен золотой именной медали «Владислав Пьявко — Великий Гульельмо Ратклифф», Диплома города Ливорно, а также серебряной медали Пьетро Масканьи общества «Друзья оперы».

В 1989–96 гг. был солистом Берлинской государственной оперы, где исполнял партии итальянского репертуара (Манрико, Радамес, Каварадосси и др.). Пел в парижской Опере Бастилии (партия Шуйского в опере «Борис Годунов»). В партии Поллиона («Норма» В. Беллини) выступил на Международном фестивале в г. Тимишоаре (Румыния) и в Большом зале Московской консерватории (концертное исполнение, 1993). В 2006 г. к 40-летию творческой деятельности дебютировал в заглавной партии в опере «Отелло» Дж. Верди (концертное исполнение).

Концертный репертуар артиста включал более пятисот произведений камерного вокального жанра, а также партии в вокально-симфонических произведениях крупных форм. Владислав Пьявко — один из лучших интерпретаторов вокальной музыки Георгия Свиридова, первый исполнитель его вокальной поэмы на стихи С. Есенина «Отчалившая Русь».

Совместно с режиссером Ю. Роговым снял музыкальный художественный фильм «Ты мой восторг, мое мученье…», в котором исполнил главную роль (1983). Участвовал в записи опер «Борис Годунов» и «Хованщина» М. Мусоргского, «Мазепа» и «Орлеанская дева» П. Чайковского, «Сказание о невидимом граде Китеже» Н. Римского-Корсакова, «Мертвые души» Р. Щедрина, «Гульельмо Ратклифф» П. Масканьи, «Отелло» Дж. Верди. Среди сольных дисков — вокальные циклы Г. Свиридова «Деревянная Русь», «Отчалившая Русь», романсы С. Рахманинова, народные песни.

В 1980—1985 гг. преподавал сольное пение на факультете артистов музыкальных театров ГИТИСа. С 2000 г. — преподаватель кафедры сольного пения Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, с 2007-го — профессор.

Возглавлял жюри I Международного конкурса им. С. Я. Лемешева (Тверь, 1992) и Всероссийского конкурса молодых вокалистов им. Н. А. Обуховой (Липецк, 2018). Член жюри Международного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки, I открытого конкурса вокальной музыки им. Г. В. Свиридова, член оргкомитета Международного конкурса камерных ансамблей им. С. И. Танеева.

Как вице-президент Международного Союза музыкальных деятелей и Фонда Ирины Архиповой, занимался организацией концертов-представлений молодых российских певцов, музыкальных фестивалей, благотворительных концертов, звукозаписей.

Автор книги «Тенор. Из хроники прожитых жизней…».

Драматический тенор

Теноровый дефицит — довольно обычная ситуация в современном вокальном искусстве. Да, настоящий тенор, тем более драматический — редкость. Тем более высоко ценят любители оперы покоряющий талант ведущего солиста Большого театра народного артиста СССР Владислава Пьявко. И ценят не только в нашей стране. С огромным успехом проходили его выступления на самых авторитетных зарубежных сценах, где нашего певца нередко называют «русским дель Монако».

Пьявко точно называет день, решивший его жизненную судьбу. В Москве молодой военнослужащий оказался проездом. В Большом театре шел тогда памятный спектакль «Кармен» с участием Ирины Архиповой и Марио дель Монако. «По существу знакомство с оперой состоялось у меня на том знаменитом спектакле 13 июня 1959 года, — вспоминает артист. — Пение же, хотя и не оперное, вошло в мою жизнь гораздо раньше: еще мальчишкой пел в школьном самодеятельном хоре. Потом, уже в армии, я был батарейным запевалой. Но с оперой, да и вообще с серьезной музыкой я впервые встретился только тогда, на галерке Большого театра Открывшийся мне мир был ослепительно притягателен, и я вдруг понял: есть на свете что-то такое, что может захватить всю жизнь, все помыслы. С тех пор не представляю своего существования вне музыки и театра».

Решение было принято, а энергия и целеустремленность молодого человека не знали границ. Он занимается в Государственном институте театрального искусства, в 1965 году был зачислен в стажерскую группу Большого театра. Как заметил старший коллега Анатолий Иванович Орфёнов, стажер не терял ни минуты: целый день проводил в театре, посещал все репетиции, прислушивался к советам, упорно расширял свой художественный кругозор, оттачивал мастерство. И вот ему же доверяют ответственную партию Пинкертона в опере Пуччини «Чио-чио-сан». Стало ясно, что у стажера есть обнадеживающий артистический потенциал.

Следующий этап — итальянский. Пьявко отправляется в Милан. Вот как об этом рассказывает Пьявко: «Сама атмосфера „Ла Скала“, оперной Мекки певцов, занятия с ведущими мастерами бельканто, репетиции и спектакли — настоящая академия для молодого певца. Мне кажется, что имеет смысл говорить не о русской или итальянской вокальной школе, а о единственно полноценной и плодотворной „школе правильного пения“. Основоположником ее был испанский певец, композитор и вокальный педагог Мануэль Гарсиа. Этой школой лучше всего владеют в Италии, и поэтому несомненна огромная польза, которую дает стажировка».

Очень важно, что в Италии точно определилось и вокальное амплуа Пьявко. Обратимся вновь к его рассказу: «Нередко у нас бытуют неверные представления о голосовой природе, например, яркость принимают за лиризм. Так, кстати, было и со мной: до отъезда в Италию все, кроме моего педагога Сергея Яковлевича Ребрикова, утверждали, что у меня лирический тенор. По этому поводу Ренато Пасторино рассмеялся и сказал: «Ну что ж, давай попробуем." И мы стали заниматься „Риголетто“. Через полмесяца что-то случилось с гортанью, голос утратил свободу, перестали звучать верхние ноты. „Ну что, ты доволен? — спросил меня Пасторино, смеясь, — а теперь замолчи на полторы недели“. Эти полторы недели я даже не разговаривал, а когда пришел, наконец, к нему, то мы сразу стали заниматься „Аидой“. Еще через полторы недели голос опять звучал как ни в чем не бывало. „Маэстро, в чем же дело?“ — спросил я. „Это часто бывает у славянских народов: яркость они принимают за лиризм. А у тебя крепкий драматический тенор героического плана. Поэтому, если ты хочешь петь, никогда не пой лирический репертуар. Но в партиях драматических ищи как можно больше лирических мест“. Этому совету я стремлюсь следовать все время».

Да, Пьявко точно определил свое место на оперной сцене. Лирические островки время от времени все же появляются в репертуаре артиста. Вот, например, Князь в «Русалке» Даргомыжского или Водемон в «Иоланте» Чайковского. Однако широкое признание принесли ему ярко выраженные драматические партии. Тут можно назвать Радамеса, Манрико и Дон Карлоса в операх Верди, Хозе в «Кармен» Визе, Каварадосси в «Тоске» Пуччини и, конечно, Герман в «Пиковой даме» Чайковского. Он исполняет эти партии с колоссальным размахом, страстью и вокальной щедростью, демонстрируя артистическую свободу и великолепное вокальное мастерство.

Голосовые возможности артиста действительно очень широки, и поэтому он идет порой даже на рискованные шаги. В этом отношении характерно его обращение к партии Гульельмо Ратклиффа в одноименной опере Пьетро Масканьи. Написанное более 100 лет назад, это произведение почти неизвестно даже среди профессионалов. Композитор вошел в историю музыки как автор «Сельской чести», одного из лучших образцов музыкального веризма. И вот, о «Ратклиффе» вновь заговорили. Именно за эту роль советский тенор Владислав Пьявко был удостоен в 1985 году специальной золотой медали Комитета «Ливорнское лето», серебряной медали имени Пьетро Масканьи общества «Друзья оперы» и Диплома города Ливорно, в котором он именуется «великим исполнителем» этой оперы, по сути дела возродившим ее на сцене. «Осуществление постановки „Ратклиффа“, — писала одна из итальянских газет, — стало возможным только благодаря участию подлинной звезды — тенора Большого театра из Москвы Владислава Пьявко, выступившего в практически недоступной заглавной партии».

Последние слова — не преувеличение. Многие певцы, обращавшиеся к роли Ратклиффа, потеряли голос. Но Пьявко благополучно преодолел и эту вокальную вершину. Но не должно сложиться впечатления, что Пьявко добивается успеха лишь благодаря мощному голосу. Нет, наоборот, он прекрасный певец-актер, его образы получают, как правило, убедительную сценическую интерпретацию. Достаточно вспомнить его в таких характерных ролях, как Юродивый в «Борисе Годунове» Мусоргского, Гришка Кутерьма в «Сказании о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова, Ноздрев в «Мертвых душах» Родиона Щедрина.

«Конечно, в слагаемых суммы оперного образа, — говорит он, — голос и его тембровые краски должны превалировать. Мысли, эмоции, внутреннее мироощущение героя, партию которого ты исполняешь, прежде всего выражаются через окраску голоса, через интонацию. Однако сказанное отнюдь не означает, что можно быть сценически инертным и бездейственным. Иной исполнитель говорит: „Я буду только петь, этого достаточно“. Но выразительности вне действенной линии не бывает. И если певец не заботится о своем сценическом поведении, то он легко может попасть в положение, когда голос существует сам по себе, а музыка и образ — сами по себе». А вот Владислав Пьявко добивается единства оперных ипостасей. И в этом сила его искусства.

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: «В мире музыки», 1991 г.