24 лёгкие пьесы для фортепиано, Op. 39

Посвящен любимому племяннику композитора В. Л. Давыдову.

Состав:

1) Утренняя молитва

2) Зимнее утро

3) Мама

4) Игра в лошадки

5) Марш деревянных солдатиков

6) Болезнь куклы

7) Похороны куклы

8) Вальс

9) Новая кукла

10) Мазурка

11) Русская песня

12) Мужик на гармонике играет

13) Камаринская

14) Полька

15) Итальянская песенка

16) Старинная французская песенка

17) Немецкая песенка

18) Неаполитанская песенка

19) Нянина сказка

20) Баба Яга

21) Сладкая греза

22) Песня жаворонка

23) Шарманщик поет

24) В церкви

История создания

Сочинение «Детского альбома» — первое обращение Чайковского к детской теме. Позже последует цикл Детских песен ор. 54, балет «Щелкунчик». Поводом к обращению к музыке для детей послужили также жизненные обстоятельства композитора в 1877-1878 годах, и, прежде всего, общение с детьми в семье сестры А. И. Давыдовой в Каменке в момент сильнейших душевных переживаний, вызванных женитьбой.

Непосредственно созданию «Детского альбома» предшествовало длительное общение с Колей Конради, глухонемым воспитанником М. И. Чайковского. Именно с ним и своим братом композитор провел вместе часть зимы 1877—1878 годов. Втроем они посещали достопримечательности, путешествовали. Прежде мир ребенка для Чайковского — это были воспоминания собственного детства, общение с семьей Давыдовых в Каменке.

В Швейцарии и Италии Чайковский довольно долгое время провел с Колей, входил в мир интересов мальчика, занимался его воспитанием, а также был свидетелем его реакций на впечатления, которые приносили путешествие, непосредственно наблюдал мир ребенка. Чайковский, уехав из Москвы, очень просил брата М. И. Чайковского приехать к нему в Италию. Об этом же он просил и самого Колю в письме 12/24 ноября 1877 года: «Мне очень скучно, что так долго не увижу Модю и тебя. Что, если бы можно было нам опять пожить вместе...».

Чайковский встретил приехавших к нему М. И. Чайковского и Колю Конради в самый канун 1878 года и с восторгом писал Н. Ф. фон Мекк: «В сущности же я счастлив совершенно. Последние дни <...> были полны самых радостных ощущений. Я ужасно люблю детей. Коля до бесконечности радует меня .<...> Чрезвычайно интересно наблюдать за таким умным ребенком <...>».

Вторым фактором, предшествовавшим появлению идеи сочинить цикл пьес для детей, были встречи и впечатления от пения «недетской» песенки уличного мальчика-певца Витторио во Флоренции, о чем Чайковский писал : «Всего курьезнее было то, что он пел песню со словами трагического свойства, звучащими необыкновенно мило в устах ребенка».

27 февраля / 11 марта 1878 года, в те дни, когда композитор впервые говорит о своем желании сочинить сборник пьес для детей, он пишет брату М.И.Чайковскому: «Посылаю тебе карточку певца-мальчика, который пел Perce lasciar mi („Зачем покинул меня“ — итал.). Скажи мне, как ты найдешь его лицо. По моему, в его лице есть признаки гениальности...».

Третьим фактором, определившим намерение Чайковского сочинить пьесы для детей, можно считать пример Р. Шумана. Неслучайно в одном из писем, рассказывая о замысле «Детского альбома» Чайковский упоминает в этой связи Р. Шумана. Напомним также, что еще в самом начале творческого пути Чайковский написал в одной из статей: «Можно с уверенностью сказать, что музыка второй половины текущего столетия составит в будущей истории искусства период, который назовут шумановским».

Первым упоминанием о замысле «Детского альбома» можно считать письмо к П. И. Юргенсону 26/14 февраля 1878 года из Флоренции: «<...> я предположил себе понемножку писать маленькие пиэсы. Хочу попробовать написать ряд легких пиэс, Kinderstuck-ов. Это будет для меня приятно, а для тебя, я думаю, даже и выгодно, т.е. сравнительно. Как ты об этом думаешь? Вообще, друг мой, напиши, какими мелкими сочинениями я тебе особенно могу угодить. Я очень расположен теперь в виде отдыха заняться всякой мелкой работой».

После первого упоминания о замысле «Детского альбома» до начала работы над ним прошло более месяца. Делались ли в это время какие-либо наброски к нему, неизвестно. О начале работы над «Детским альбомом» известно из письма композитора от 30 апреля 1878 года. Чайковский, находясь в Каменке, в семье Давыдовых, написал П. И. Юргенсону: «Завтра примусь я за сборник миниатюрных пиэс для детей. Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми для детей заглавиями как у Шумана».

О порядке сочинения пьес сведений нет. Эскизы их были завершены очень быстро. 27 мая 1878 года в письме к Н. Ф. фон Мекк из Браилова композитор сообщил обо всех сочиненных к этому моменту произведениях, в том числе и о «Детском альбоме», при этом поясняя: «Нужно будет много времени, по крайней мере месяца полтора усидчивой работы, чтобы все это привести в порядок и переписать».

Что именно делал Чайковский в этот период времени с пьесами «Детского альбома», не удается выяснить. Судя по письмам композитора, в течении июля он работал над «переписыванием» пьес, в том числе и пьес «Детского альбома». Так 13 июля 1878 года он писал: « <...> работа переписки понемногу подвигается. <...> Теперь принимаюсь за сборник детских пиэс <...>»

Как об уже полностью завершенном «Детском альбоме», Чайковский сообщил из Вербовки 22 июля 1878 года. 29 июля из Вербовки он написал издателю П. И. Юргенсону, что выслал ему рукописи всех завершенных к тому времени сочинений, в том числе и «Детского альбома», за который он просил назначить цену по 10 рублей за пьесу, а всего 240 рублей. Порядок пьес «Детского альбома», обозначенный в автографе Чайковского уже в первом издании, которое осуществлялось при участии автора, был изменен.

Мысль о посвящении Володе Давыдову «Детского альбома», очевидно возникла после окончания сочинения. Чайковский довольно много времени провел с племянником летом 1878 года в Каменке. Володе Давыдову тогда было 6 лет. В автографе «Детского альбома» нет посвящения. В письмах Чайковского об этом упомянуто лишь после выхода в свет пьес. Так 24 ноября/6 декабря из Флоренции он писал Н. Ф. фон Мекк: «Альбом этот я посвятил моему племяннику Володе, который страстно любит музыку и обещает быть музыкантом».

Еще позже 12/24 декабря 1878 года из Флоренции он писал Л. В. Давыдову, мужу своей сестры: «Скажи Бобику, что напечатаны ноты с картиночками, что ноты сочинил дядя Петя, и что на них написано: посвящается Володе Давыдову. Он, глупенький, и не поймет, что значит посвящается! А я напишу Юргенсону, чтобы послал в Каменку экземпляр. Меня только немало смущает, что Митюк, пожалуй, обидится немножко. Но, согласись сам, можно ли ему посвящать музыкальные сочинения, когда он прямо говорит, что музыку не любит? А Бобику, хоть ради его неподражаемо прелестной фигурки, когда он играет, смотрит в ноты и считает, — можно целые симфонии посвящать».

Из приведенного письма к Л. В. Давыдову ясно, что семья Давыдовых и сам Володя ничего не знали о посвящении сборника и что, возможно, вместо Володи мог быть кто-то другой из детей Давыдовых, например Дмитрий, которого упоминает композитор в своем письме, возможно, что сборник мог быть посвящен и кому-то другому из знакомых детей. А решающим фактором оказалась любовь Володи Давыдова к музыке. Остается предположить, что распоряжение о посвящении Чайковский сделал при личном свидании с П. И. Юргенсоном в Москве в конце сентября — начале октября 1878 года.

Чайковский был доволен первым изданием «Детского альбома», отсутствием, как он считал, в нем опечаток. Правда, некоторое огорчение он высказал издателю по поводу внешнего вида издания: «Я сожалею, что мне не пришло в голову просить тебя детский альбом напечатать другим форматом. Ведь Володя Давыдов должен будет играть стоя, чтоб смотреть на ноты! Картиночки значительно уступают по художественному достоинству Сикстинской мадонне Рафаэля, — но ничего, сойдет, — детям будет занятно».

Музыка

Некоторые пьесы цикла построены на фольклорном материале. В «Неаполитанской песенке» (тема которой перенесена в «Детский альбом» из 3-го действия балета «Лебединое озеро»), а также в «Итальянской песенке» Чайковским использованы подлинно народные итальянские мелодии. Еще один итальянский (венецианский) мотив взят за основу в пьесе «Шарманщик поет».

В «Русской песне» композитор обратился к русской народной плясовой песне «Голова ли ты, моя головушка». На одном из вариантов известной русской фольклорной темы построена пьеса «Камаринская». Подлинно народная французская мелодия звучит в «Старинной французской песенке» (в дальнейшем композитор использовал эту мелодию, несколько видоизменив ее, в хоре менестрелей из II действия оперы «Орлеанская дева»).

Есть основания предполагать, что подлинно фольклорный мотив (скорее всего, тирольский) использован в «Немецкой песенке». В пьесе «В церкви» претворен церковный мотив так называемого «шестого гласа». В пьесе «Мужик на гармонике играет» обыгрываются интонационные обороты и гармонические ходы, характерные для русских однорядовых гармоник.

При всем многообразии бытовых сцен, картин и ситуаций, запечатленных в сборнике, в нем просматривается несколько относительно самостоятельных сюжетных линий. Первая из них связана с пробуждением ребенка и началом дня («Утренняя молитва», «Зимнее утро», «Мама»). Следующий сюжет — игры, домашние забавы ребенка («Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков»).

Своеобразным ответвлением игровой тематики в цикле является мини-трилогия, посвященная кукле («Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла»). В дальнейшем Ч. отправляет ребенка в увлекательные музыкальные путешествия по Италии («Итальянская песенка», «Неаполитанская песенка»), Франции («Старинная французская песенка») и Германии («Немецкая песенка»). Наряду с этим, в цикле отчетливо проходит и русская тема («Русская песня», «Камаринская»).

День ребенка близится к концу и очередной сюжетный поворот обозначается пьесой «Нянина сказка», рядом с которой — как ее особый, отдельный музыкальный персонаж — появляется «Баба-Яга». Однако вскоре все сказочные треволнения и страхи оказываются позади; их сменяет — как предвестница блаженных детских сновидений — «Сладкая греза».

Композитор находит место и для излюбленной им сферы бытовых танцев («Вальс», «Мазурка», «Полька»), и для музыкальных пейзажей («Песня жаворонка»), и для жанрово-характеристических зарисовок («Мужик на гармонике играет», «Шарманщик поет»). Завершается сборник пьесой «В церкви». Тем самым, первый и последний номера соединяются своего рода аркой; общим в обоих случаях является торжественное просветленное религиозное начало.

«Детский альбом Чайковского», наряду с широко известными сочинениями Шумана, Грига, Дебюсси, Равеля, Бартока и некоторых других композиторов-классиков, входит в золотой фонд мировой музыкальной литературы для детей. В России он дал толчок к созданию ряда близких по характеру и тематике фортепианных опусов. Воздействие сочинения Чайковского испытали на себе — в той или иной мере — многие русские авторы, от А. Гречанинова, С. Прокофьева и В. Ребикова до С. Майкапара, А. Гедике, Е. Гнесиной, Дм. Кабалевского, Г. Свиридова и др.

Хотя цикл адресован детям, к нему неоднократно обращались и профессиональные артисты. Высокохудожественный образец интерпретации «Детского альбома» оставил Я. В. Флиер, запечатлевший его в грамзаписи. В наши дни известны исполнение Детского альбома М. Плетневым и В. Постниковой. Плетнев допускает ряд существенных перестановок номеров внутри сборника, меняет их традиционную последовательность, выдвигая, тем самым, свою «версию» относительно «сюжетных ходов» и целостной драматургической концепции цикла.

«Сборник легких пьес для детей» ор. 39 занимает особое место в фортепианном наследии Чайковского и по своей тематике и по особенностям фортепианного изложения. В этом альбоме отражен детский мир, обрисованный композитором с удивительной чуткостью и тонким пониманием детского восприятия жизни. Чайковский любил детей, часами готов был возиться с ребятами, наслаждаясь их болтовней, испытывая острое чувство жалости к больным детям, стремясь доставить радость и удовольствие каждому ребенку, с которым он встречался.

Вспомним, например, его письма к Н. Ф. Мекк, где он восторженно пишет о своем любимом племяннике Бобе Давыдове, создавая целым рядом тонко подмеченных черт прелестный облик живого, активного ребенка, вспомним его нежное отношение к глухонемому мальчику Коле Конради — воспитаннику Модеста Ильича Чайковского, или к Володе Склифасовскому, раннюю смерть которого он горько оплакивал. Любовью к детям были вызваны и хлопоты Чайковского об открытии школы в Майданове. И дети чувствовали эту любовь, привязывались к Чайковскому, видя в нем нежного и заботливого друга. В Клину ребята буквально преследовали его, стоило лишь ему выйти из дому.

Чайковского пленяла в детях непосредственность проявления чувств, способность беззаботно радоваться жизни. Дети были символом весны жизни, далекой от мрака, от горьких мыслей о смерти. И в то же время светлый детский мир был мирам глубоких, самых искренних и чистых чувств и переживаний.

«Детский альбом» связан с жизнью и бытом детей той среды, которая окружала композитора и была ему дорогой и близкой. Некоторые из этих картинок далекого прошлого чужды нашей современности, и такие пьески, как «Утренняя молитва» или «В церкви», даже мало понятны советским ребятам. Их окружают другие звуки, иные образы живой действительности. Они не услышат теперь скрипучих звуков расстроенной шарманки и голоса уличного шарманщика, быть может, не все из них воспримут так, как дети прошлого века, и многие другие образы, зарисованные композитором.

Поэтому, раскрывая ученику содержание таких пьесок, как «Шарманщик поет», «Нянина сказка», «Баба-Яга», педагог должен ввести ученика в круг тех образов, которые служили основой для создания этих музыкальных картинок; рассказать про уличных шарманщиков, расспросить ученика, знает ли он старые русские сказки, рассказать ему о них.

Но большинство пьес и в наше время не утратило своего обаяния; они остались доступными и понятными детям, потому что в них рассказывается простым и ясным языком то, что близко и интересно каждому ребенку.

Этот цикл из 24 пьес не связан единой тематикой. В нем представлен пестрый мир детских игр, танцев и случайных впечатлений, объединенных главным образом общностью творческой задачи — создания музыки для детей, а не для взрослых. Эти пьески очень различны и по степени трудности, так как наряду с весьма легкими (доступными даже в пределах конца первого — начала второго года обучения), в сборнике есть пьесы, требующие от ученика довольно значительной подвинутости. Но все же в целом Чайковскому удалось найти сравнительно легкие приемы изложения. Даже самые сложные пьесы, как например, «Игра в лошадки», «Баба-Яга», «Песнь жаворонка», «Сладкая грёза», дети могут играть на 3–4 году обучения.

В то же время, несмотря на специфичность такой творческой задачи, в этих пьесах весьма рельефно выражены черты, характерные для фортепианных миниатюр Чайковского. В «Детском альбоме» можно найти «фортепианные романсы» («Итальянская песенка», «Сладкая греза», «Шарманщик поет»), поэтическое претворение бытовых танцев («Вальс», «Мазурка», «Полька»), жанровые сцены в русском народном духе («Русская песня», «Мужик на гармонике играет», «Камаринская»), лирические пейзажи и картины природы («Зимнее утро», «Песня жаворонка»). К русскому народному жанру можно отнести и две пьески: «Нянина сказка», «Баба-Яга».

Сочиняя эти пьесы, Чайковский взял за образец «Альбом для юношества» Шумана. Действительно, между этими двумя сборниками есть связь, выражающаяся в родственности фортепианного изложения и в выборе сюжетов. В обоих сборниках есть детские игры («Смелый наездник» — у Шумана, «Игра в лошадки» — у Чайковского), марши, народные песни, картинки природы («Зима» — у Шумана, «Зимнее утро» — у Чайковского), маленькие «романсы», сказки и т. п. Но, несмотря на это сходство, оба сборника весьма различны: «Детский альбом» Чайковского отличается от «Альбома» Шумана тем, что, хотя в нем и много «европейских» мотивов (итальянская, французская, немецкая, неаполитанская песни, «общеевропейский» стиль «Вальса», «Мазурки», «Польки), он воспринимается именно как русская музыка, как серия картинок, посвященных жизни и быту русских детей.

На фоне таких пьес, как «Зимнее утро», «Русская песня», «Мужик на гармонике играет», «Камаринская», «Нянина сказка», «Баба-Яга», — все эти «заморские» итальянские, французские и другие песенки приобретают такой же характер, как какая-нибудь сказочка про то, что происходит «в некотором царстве, в некотором государстве»; с другой стороны, так же, как «Вальс» или «Мазурка», — пьесы этого жанра пропитаны духом бытовой, «городской» русской музыки, близкой детям, передающей интонации той, «музыки взрослых», которая проникает в детское сознание, как музыка из «большого» мира.

Совершенно особым очарованием полны пьески, посвященные детским играм. Это, пожалуй, никем не превзойденное проникновение в сферу детской фантазии, в волшебное царство грез ребенка, в ту страну детства, где побывали когда-то все мы, взрослые люди. Лишь большим художникам удается не только сохранить в своем сознании чувства и образы ушедшего в прошлое детства, но и передать их на музыке своего искусства.

Замечательна в этом отношении маленькая трилогия «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла». Это игра (ведь героями действия являются куклы), но подобно оживающим куклам в «Щелкунчике» здесь куклы тоже «оживают». «Болезнь», «Похороны», «Новая кукла» воспринимаются как отражение подлинной, «настоящей» жизни. Отсюда серьезность, эмоциональная яркость и реалистическая образность этих трех картинок — «событий». Нельзя не отметить, что Чайковского часто упрекают за слишком трагический (как в настоящем похоронном марше) характер «Похорон куклы». (По этим соображениям в издании Музгиза 1929 года эта пьеса была даже изъята из сборника!)

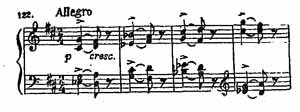

Для каждой пьески композитор нашел поразительно простые и в то же время яркие образы. Медленное, тягучее движение (во время болезни обычно ведь «скучно») с грустными интонациями мелодии, где, подобно вздохам, неоднократно повторяется фигура ниспадающих звуков, рельефно передает печальное настроение:

Торжественно и строго, как в настоящем траурном шествии, звучит похоронный марш. В смысле фортепианного изложения он чрезвычайно прост, но скромными средствами здесь передан и четкий ритм, и мрачный колорит, и само движение процессии, как бы проходящей перед слушателем (постепенное динамическое нарастание, начинающееся pianissimo — «издалека», достигающее mezzo forte и снова замирающее к концу пьесы).

И, наконец, в «Новой кукле» с удивительной яркостью передачи чувства восторженной радости обрисовано совершенно иное душевное состояние. Ритмическим пульсом устремляющейся вверх мелодии, легкостью гибкого прерывистого движения мелодического рисунка в средней части пьески Чайковский создает атмосферу детского счастья. Характерно: в этой миниатюре сочетание светлых прозрачных красок с вальсовым ритмом. Здесь ритмическая формула вальса тесно связана с праздничной приподнятостью настроения всей пьесы. И весь этот художественный образ, как тонкий и выразительный рисунок, набросанный рукой большого мастера, создан простейшими приемами фортепианного изложения.

В самом деле, что может быть лаконичнее и проще такого строения музыкальной ткани:

В «Детском альбоме» мы узнаем характерный «фортепианный почерк» Чайковского, сохраняющий свои основные, типичные черты. Здесь как бы в уменьшенных масштабах, в облегченном изложении представлены почти все технические формулы, встречающиеся во «Временах года» и в других миниатюрах Чайковского.

Интересно, что Чайковский, никогда не преподававший детям, мало соприкасавшийся с вопросом обучения игре на фортепиано, проявил превосходное знание фортепианного изложения, доступного детским рукам. Во всем сборнике нет, например, ни одной октавы или аккорда, расположенного шире, чем в пределах септимы. Ни в одной пьесе мы не найдем одновременного сочетания крайних регистров клавиатуры, требующих широкого расстояния между руками. Нижний регистр (контр- и субконтроктавы) вообще не используется, а звуки в самых высоких октавах встречаются только в пьеске «Песня жаворонка». Значительно проще по рисунку и сама ткань этих произведений. Обычная много элементность изложения, имитации, подголоски, характерные для Чайковского, здесь почти отсутствуют.

Преимущественное место в серии этих пьес занимает аккордовая техника, но, как мы отмечали выше, всюду аккорды использованы с учетом физических возможностей детской руки. Аккордовый аккомпанемент в партий левой руки характерен для таких пьесок, как «Вальс», «Мазурка», «Итальянская полька», «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка», «Шарманщик поет», т. е. для таких музыкальных картинок, где певучего характера мелодия в партии правой руки поддерживается сопровождением, четко выявляющим гармоническую основу.

Другой тип фортепианного изложения — почти сплошная гармонизация мелодии, образующая движение аккордами, расположенными в обеих руках. Такой рисунок мы видим в «Утренней молитве», «Зимнем утре», «Марше деревянных солдатиков», «Похоронах куклы», «Няниной сказке» и т. п. Особенно плотная аккордовая ткань встречается в пьеске «Мужик на гармонике играет», где имитируется звучание гармоники остроумным приемом использования доминантсептаккорда в тесном расположении, довольно пронзительно и резко звучащего в среднем регистре фортепиано.

На сплошном аккордовом движении, но совсем иного характера, построена пьеса «Игра в лошадки». Это тип маленькой токкаты, для которой характерен быстрый темп, легкость кистевого движения, четкая стаккатная звучность: вся пьеса изложена в четырехголосйых аккордах по два звука в партии каждой руки.

Различным рисункам staccato уделено вообще много места в этом сборнике. Такие же пьески в русском стиле, как «Камаринская», «Баба-яга», где staccato является основным приемом, относятся к жанру русских народных сцен. Но если в музыке для взрослых рисуется русский народный быт, то тут жанр связывается также и с элементами фантастики, с классическими персонажами русских народных сказок («Баба-Яга» и «Нянина сказка»).

В альбоме есть и много эпизодов, дающих маленьким пианистам навыки игры legato; в основе таких, песенного склада, пьесок лежит характерное для Чайковского преодоление сухости фортепиано, умение «петь» на инструменте. Помимо «романсов» с аккордовым аккомпанементом (как, например, «Итальянская песенка», «Шарманщик поет»), в «Альбоме» есть и пьески, где в партиях обеих рук сохраняется легатный рисунок («Мама», «Старинная французская песенка», «Сладкая греза»).

Эти маленькие лирические пьесы служат превосходным материалом для развития выразительной фразировки и овладения одной из важнейших сторон техники игры на фортепиано — игрой legato. Характерно при этом, что в пьесках, требующих быстрого темпа, Чайковский пользуется главным образом приемами staccato, legato же употребляется именно в медленных, певучих пьесках. Быстрого «пальцевого» legato, гаммообразной техники или каких-либо подвижных мелодических фигурации мы не найдем в этом сборнике, так же как не встретим ни одного пассажа или орнаментального украшения. Если пальцевое legato и имеет здесь иногда применение, то лишь в некоторых фигурах, как, например, в «Вальсе»:

или в «Песне жаворонка»:

не требующих подкладывания первого пальца.

Для всех вообще пьес этого сборника характерны короткие штрихи и приемы позиционной техники, когда рука переносится с места на место в моментах паузирования или в перерывах между короткими лигами, сохраняя почти неизменное, первоначальное положение пальцев. Примером подобного позиционного перемещения, коротких штрихов и частого паузирования может служить такой тип изложения:

Помимо того, что эта манера изложения вообще свойственна фортепианному стилю Чайковского, несомненно им учитывалась при этом и определенная педагогическая задача.

То, что в «Детском альбоме» преобладают формы техники, требующие движения всей руки, развития кистевой, аккордовой стаккатной техники, а не «мелких», «пальцевых» легатных движений, показывает, что Чайковский предпологал развитие исполнительских навыков, исходя не из принципов фортепианной педагогики старинной школы начала XIX века, а придерживаясь более прогрессивных взглядов, связанных в большой мере с педагогическими принципами Листа.

Как известно, Лист был одним из первых пианистов, считавших, что основой развития фортепианной техники являются не «пальцевые» («изолированные», как их условно именуют пианисты) движения, а свободные, «крупные» движения всей рукой. Поэтому Лист предлагал переходить к развитию пальцевой беглости после того, как учащийся овладеет навыками «крупной» техники и привыкнет к ощущению свободы движений. Педагоги же старой школы, наоборот, стремились с самых первых шагов обучения развивать пальцы при неподвижном положения вышележащих частей руки.

Мы упоминаем об этом для того, чтобы подчеркнуть, что сборник Чайковского является одним из лучших образцов детской музыкальной литературы не только по художественным своим достоинствам, но и по фортепианному изложению.

«Детский альбом» — важный вклад в мировую фортепианную литературу, послужил примером для целого ряда произведений, написанных композиторами разных стран. Под несомненным влиянием Чайковского находятся почти все русские композиторы — авторы детских пьес. Вспомним о сборниках Гречанинова, Гедике, Кабалевского и о многих других альбомах и отдельных детских пьесах: всюду в той или иной степени сказывается это влияние. Но не каждому композитору удалось, подобно Чайковскому, сочетать простоту и легкость фортепианного изложения с педагогической целесообразностью приемов, а главное, создать в миниатюрных формах произведения подлинно художественные, искренние и правдивые.

А. Николаев

Источник: Фортепианное наследие Чайковского, 1949 г.

Обдумывая замысел «Детского альбома», сочиненного в летние месяцы 1878 года, Чайковский писал: «Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости с занимательными для детей заглавиями, как у Шумана». Ссылаясь на аналогичное произведение Шумана, он имел в виду только общую задачу — создать цикл небольших и технически несложных пьесок из детской жизни, которые были бы доступны для исполнения самими детьми.

Образный строй «Детского альбома» Чайковского вполне самостоятелен и типичен для русского ребенка из той среды, в которой вырос сам композитор. «Маленькой сюитой из русского быта» называет Асафьев эту серию двадцати четырех миниатюр, обрисовывающих мир беззаботного детства с его играми и забавами, краткими минутами огорчения и внезапными радостями, по-своему воспринятыми впечатлениями окружающей жизни.

Ряд живых характерных сценок сменяется пестрой чередой без строгой сюжетной последовательности. Здесь и веселые задорные игры, и обязательные танцы (вальс, мазурка, полька), и занимательная сказка няни с хорошим концом, и вдруг возникающий в воображении жуткий образ Бабы-яги. За стенами уютной детской кипит другая, уличная жизнь, шумная и разгульная («Русская песня», «Мужик играет на гармонике», «Камаринская»).

Своеобразную «сюиту в сюите» представляют четыре инонациональные песенки: итальянская, старинная французская, немецкая, неаполитанская.

Прологом и эпилогом ко всему этому ряду разнохарактерных музыкальных картинок служат открывающая цикл «Утренняя молитва» и завершающая его пьеса «В церкви», которой композитор «словно замыкает день с его пестрыми впечатлениями».

• Фортепианное творчество Чайковского