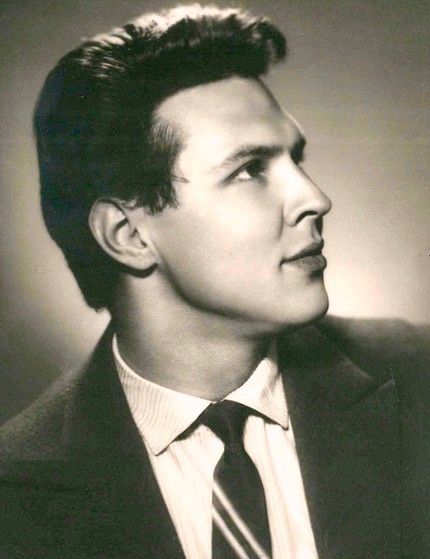

Атлантов Владимир Андреевич (р. 19 II 1939, Ленинград) — русский советский певец (лирико-драматический тенор). Народный артист СССР (1976). Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Глинки (1978). Член КПСС с 1966.

Лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки (1962, 2-я премия), Международного конкурса вокалистов им. П. И. Чайковского (1966, 1-я премия), Международного конкурса молодых оперных певцов в Софии (1967, 1-я премия).

Родился в семье певца. В 1963 окончил Ленинградскую консерваторию по классу пения Н. Д. Болотиной. В 1961–62 стажёр, с 1963 солист Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова; в 1963–65 стажёр миланского театра «Ла Скала» (Италия). С 1967 солист Большого театра в Москве.

Партии: Герман, Ленский, Владимир Игоревич, Хозе; Альфред («Травиата»), Каварадосси и др. Выступает как концертный певец. Гастролирует за рубежом (Италия, ГДР, Канада, Австрия, Венгрия, Япония, Франция).

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

В годы выступлений Атлантова называли среди ведущих теноров мира, среди этих избранных — наряду с Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Хосе Каррерасом. «Мне не приходилось еще встречать драматического тенора такой красоты, выразительности, мощи, экспрессии» — так характеризовал его голос Г. В. Свиридов.

Мнение М. Нестьевой: «...драматический тенор Атлантова подобен драгоценному камню — так он переливается в роскошестве оттенков; мощный, крупный, он одновременно гибкий и упругий, бархатистый и легко „летящий“, благородно сдержанный, он может быть мятежно раскаленным и нежно растворяться в тиши. Исполненные мужественной красоты, аристократического достоинства ноты его центрального регистра, крепкий, насыщенный потаенной драматической силой нижний участок диапазона, сверхчувствительные, трепетно вибрирующие блестящие верхи узнаются сразу и обладают огромной силой воздействия. Владея в совершенстве богатым обертонами, по-настоящему белькантовым звуком, певец, однако, никогда не склоняется к красивости, не пользуется им „эффекта ради“. Стоит только почувствовать себя в плену чувственного воздействия его голоса, как тут же дает себя знать высокая художественная культура артиста и восприятие слушателя заботливо направляется к постижению тайн образа, сопереживанию тому, что происходит на сцене».

Владимир Андреевич Атлантов родился 19 февраля 1939 года в Ленинграде. Вот как он рассказывает о своем пути в искусство. «Я родился в семье певцов. Ребенком попал в мир театра, музыки. Моя мама исполняла в Кировском театре ведущие роли, а потом была в том же театре главным вокальным консультантом. Она рассказывала мне о своей карьере, о том, как пела с Шаляпиным, Алчевским, Ершовым, Нэлеппом. С раннего детства я проводил все дни в театре, за кулисами, в бутафорской — играл саблями, кинжалами, кольчугами. Моя жизнь была предрешена...»

В шесть лет мальчик поступил в Ленинградское хоровое училище имени М.И. Глинки, где тогда преподавали сольное пение, — редчайшее для певца раннее образование. Он пел в Ленинградской хоровой капелле, здесь же овладевал игрой на фортепиано, скрипке, виолончели, а в 17 лет уже получил диплом хорового дирижера. Затем — годы учения в Ленинградской консерватории. Вначале все шло гладко, но...

«Моя учебная жизнь складывалась нелегко, — продолжает Атлантов, вспоминая те, уже далекие годы. — Были очень трудные моменты, вернее, момент, когда я почувствовал неудовлетворенность своим вокальным состоянием. К счастью, мне попалась брошюра Энрико Карузо «Искусство пения». В ней знаменитый певец рассказывал о тех переживаниях и проблемах, которые были связаны с пением. В этой книжечке я обнаружил некоторое сходство проблем, которыми мы оба «болели». Верности ради надо сказать, что поначалу, следуя советам, почерпнутым в брошюре, я почти что потерял голос. Но я ведь сам знал, чувствовал, что так, как пел раньше, все равно петь нельзя, и это состояние беспомощности и безголосия буквально доводило меня до слез... Я, что называется, стал грести от этого «горящего» берега, где не мог, не должен был оставаться. Прошел почти год, прежде чем я почувствовал крохотный сдвиг. Вскоре я был переведен в класс старшего преподавателя заслуженной артистки РСФСР Н.Д. Болотиной. Она оказалась добрым и чутким человеком, поверила, что я, быть может, нахожусь на правильном пути и не только не стала мне мешать, но и поддержала меня. Так я утвердился в плодотворности выбранного метода и теперь знал, куда мне следует продвигаться. Наконец-то в моей жизни сверкнул луч надежды. Я ведь так любил и люблю пение. Помимо всех радостей, которые приносит пение, оно доставляет мне почти физическое удовольствие. Правда, это происходит тогда, когда поешь хорошо. Когда же поешь плохо, это сплошное страдание.

Вспоминая о годах учения, хочу сказать с чувством глубокой признательности и о моем учителе — режиссере А.Н. Кирееве. Это был громадный учитель, он научил меня естественности, неутомляемости в выражении чувств, преподал уроки настоящей сценической культуры. «Основной твой инструмент — голос, — говорил Киреев. — Но когда ты не поешь, то твое молчание тоже должно быть певческим, вокальным». Мой педагог обладал точным и благородным вкусом (для меня вкус — тоже талант), чувства меры и правды у него были необыкновенными«.

Первый заметный успех приходит к Атлантову еще в студенческие годы. В 1962 году он получает серебряную медаль на Всесоюзном конкурсе вокалистов имени М.И. Глинки. Тогда же многообещающим студентом заинтересовался Кировский театр. «Устроили прослушивание, — рассказывает Атлантов, — исполнял я арии Неморино на итальянском языке, Германа, Хозе, Каварадосси. Вышел на сцену после репетиции. То ли я не успел испугаться, то ли чувство страха по молодости было еще мне незнакомо. Во всяком случае, я оставался спокойным. После прослушивания Г. Коркин говорил со мной, начинающим свой путь в искусстве, как директор с большой буквы. Он сказал: „Вы мне понравились, и я беру вас в театр стажером. Вы обязаны быть здесь на каждом оперном спектакле — слушайте, смотрите, учитесь, живите театром. Так будет год. Потом вы мне скажете, что бы вам хотелось петь“. С тех пор я действительно жил в театре и театром».

Действительно, спустя год после окончания консерватории, где в студенческих спектаклях Атлантов пел партии Ленского, Альфреда и Хозе, его зачислили в труппу. Очень быстро он занял в ней ведущее положение. А затем на протяжении двух сезонов (1963–1965 годов) шлифовал свое мастерство в «Ла Скала» под руководством прославленного маэстро Д. Барра, овладел здесь спецификой бельканто, подготовил несколько ведущих партий в операх Верди и Пуччини.

И все-таки только Международный конкурс имени Чайковского стал переломным моментом в его биографии. Здесь сделал свой первый шаг к мировой славе Владимир Атлантов. Летним вечером 1966 года в Малом зале Московской консерватории председатель жюри вокального раздела Международного конкурса имени Чайковского Александр Васильевич Свешников объявил результаты этого напряженного соревнования. Атлантову была присуждена первая премия и золотая медаль. «В его будущем можно не сомневаться!» — прозорливо заметил знаменитый американский певец Джордж Лондон.

В 1967 году Атлантов получает первый приз на Международном конкурсе молодых оперных певцов в Софии, а вскоре звание лауреата Международного конкурса вокалистов в Монреале В том же году Атлантов становится солистом Большого театра СССР.

Именно здесь, выступая до 1988 года, он провел свои лучшие сезоны — в Большом театре талант Атлантова развернулся во всей мощи и полноте.

«Уже в своих ранних лирических партиях, раскрывая образы Ленского, Альфреда, Владимира Игоревича, Атлантов повествует о большой, всепоглощающей любви, — пишет Нестьева. — Несмотря на различие этих образов, героев объединяет владеющее ими чувство как единственный смысл жизни, средоточие всей глубины, красоты натуры. Сейчас певец, по существу, лирических партий не поет. Но творческое наследство юности, преумноженное годами совершенствования, ярко сказывается на лирических островках его драматического репертуара. И слушателей поражает у певца искусное плетение кружева музыкальных фраз, необычайная пластичность мелодических рисунков, обертональная наполненность скачков, словно образующих звуковые купола».

Великолепные вокальные данные, совершенное мастерство, разносторонность, стилистическая чуткость — все это позволяет ему решать сложнейшие художественные и технические задачи, блистать в партиях лирического и драматического плана. Достаточно напомнить, что украшение его репертуара составляют, с одной стороны, роли Ленского, Садко, Альфреда, с другой — Германа, Хозе, Отелло; добавим в этот перечень достижений артиста яркие образы Альваро в «Силе судьбы», Левко в «Майской ночи», Ричарда в «Бале-маскараде» и Дон Жуана в «Каменном госте», Дона Карлоса в одноименной опере Верди.

Одна из самых заметных ролей сыграна певцом в сезоне 1970/71 года в опере Пуччини «Тоска» (постановка режиссера Б.А. Покровского). Опера быстро получила широкое признание у публики и у музыкальной общественности. Героем дня стал Атлантов — Каварадосси.

Знаменитый певец С.Я. Лемешев писал: «Мне давно хотелось услышать Атлантова в такой опере, где бы его дарование раскрылось полностью. Каварадосси В. Атлантова очень хорош. Великолепно звучит голос певца, его итальянская манера подачи звука как нельзя более кстати в этой партии. Все арии и сцены с Тоской прозвучали прекрасно. Но то, как Володя Атлантов спел в третьем акте „О эти ручки, ручки дорогие“, вызвало у меня восхищение. Тут, пожалуй, итальянским тенорам надо у него поучиться: столько тонкой проникновенности, столько художественного такта показал в этой сцене артист. А между тем именно здесь легко было пойти на мелодраму... Думается, что партия Каварадосси пока что будет лучшей в репертуаре талантливого артиста. Чувствуется, что в работу над этим образом он вложил много сердца и труда...»

Много и успешно гастролировал Атлантов и за границей. Вот лишь два отклика из множества восторженных рецензий и превосходных эпитетов, которыми наделяли Атлантова критики после его триумфов на оперных сценах Милана, Вены, Мюнхена, Неаполя, Лондона, Западного Берлина, Висбадена, Нью-Йорка, Праги, Дрездена.

«Подобного Ленского на европейских сценах можно встретить очень редко», — писали в немецких газетах. Восторженно откликнулись парижане в «Монд»: «Владимир Атлантов — самое удивительное открытие спектакля. Он обладает всеми качествами итальянского тенора и славянского, то есть мужеством, звучностью, нежным тембром, поразительной гибкостью, удивительной у такого молодого артиста».

Более всего своими достижениями Атлантов обязан самому себе, беспокойству своей натуры, незаурядной воле, жажде к самосовершенствованию. Это проявляется в его работе над оперными партиями: «Прежде чем встретиться с концертмейстером, я начинаю вскапывать художественную почву будущей партии, брожу необъяснимыми путями. Я пробую интонацию, окрашиваю ее по-разному, примериваю акценты, потом стараюсь запомнить все, отложить варианты в своей памяти. Дальше останавливаюсь на одном, единственно возможном в данный момент варианте. Затем перехожу к сложившемуся, наиболее трудоемкому процессу впевания».

Атлантов считал себя в первую очередь оперным певцом; с 1970 года на концертной эстраде он почти не поет: «Все те краски, нюансы, которыми богата романсово-песенная литература, можно найти в опере».

В 1987 году Нестьева писала: «Народный артист СССР Владимир Атлантов — сегодня несомненный лидер отечественного оперного искусства. Редко когда художественное явление вызывает такое единодушие оценок — восторженное приятие искушенных профессионалов и широкой публики. Лучшие театры мира соревнуются между собой за право предоставить ему сцену. Выдающиеся дирижеры и режиссеры ставят на него спектакли, мировые звезды почитают за честь выступать его партнерами».

В 1990-е годы Атлантов с успехом выступал в Венской опере.

«Нельзя не восхищаться тем звуковым великолепием, которое несет в себе его пение…»

Природа наградила Владимира Атлантова огромным вокальным дарованием. Его голос — тенор, удивительно красивого «бронзового» тембра, покоряющий феноменальной силой звучания (немного найдется в мире певцов, способных с ним в этом сравниться). Тенор с густыми баритонально-бархатными низами и ослепительно яркими верхами, очаровывающий восхитительным piano, а через мгновенье неудержимо взлетающий над forte оркестра. При этом его пение всегда насыщено большим внутренним чувством, темпераментом, страстной увлеченностью. Вместе с тем подобное сочетание таких, казалось бы, редко соединяемых качеств, как нежность и огромная сила, вносит некоторые трудности в определение певческого амплуа Атлантова. В многочисленных зарубежных рецензиях его голос называют и лирико-драматическим и героическим. Однако параллели с алмазной твердости голосом Марио дель Монако, столь частые в зарубежной прессе, нам кажутся необоснованными. Если искать исторические аналоги, то более подходит голос Энрико Карузо с его темной сконцентрированной серединой, глубокими низами и богатейшими модуляционными возможностями. Естественно, речь идет о попытке подобрать аналогию в определении типа голоса, а не о тембровой схожести, и всего лишь о попытке, так как голос Атлантова неповторим — это явный природный феномен.

Что же касается тембра, то, как уже отмечалось, тембр Атлантова очень напоминает тембр Марио Ланца, голос которого, кстати говоря, А. Тосканини считал третьим после Карузо и Джильи.

Общеизвестно, что большие голоса достаточно трудно поддаются обработке, и Атлантову пришлось приложить немало усилий для полного овладения своим голосовым аппаратом. Значительную помощь ему в этом оказала стажировка в прославленном миланском La Scala, но даже в первые годы работы в Большом театре этот процесс не был закончен, и певец упорно продолжал искать свой голос. Постепенно обретались пластика звуковедения и красота распева.

Природа и в другом щедра к Атлантову: к роскошному голосу она добавила высокую музыкальность, хорошие внешние данные, взрывчатый темперамент. Все это позволяет певцу создавать яркие сценические образы. Но главную роль при этом, безусловно, играет его исключительный голос, его уникальное певческое дарование. Можно соглашаться или не соглашаться с его трактовкой той или иной партии, но нельзя не восхищаться тем звуковым великолепием, которое несет в себе его пение. Звучание красивого человеческого голоса само по себе имеет эстетическую ценность. Голос же Атлантова настолько красив и силен, что подчас извергаемая им лавина звука буквально завораживает…

В своем творческом развитии певец достаточно быстро прошел закономерный для «крепкого» тенора путь от лирических партий к драматическим. И сейчас, прочно утвердившись в драматическом репертуаре, он продолжает петь лирические партии, такие, как Ленский в «Евгении Онегине» Чайковского, Альфред в «Травиате» Верди, реже Владимир Игоревич в «Князе Игоре» Бородина. Именно здесь певец покоряет мягкостью звучания голоса, необыкновенным владением piano. А черты, присущие драматическому тенору, вносят в трактовку этих партий новые необычные краски.

Б. А. Покровский в книге «Об оперной режиссуре», определяя качества оперного артиста, говорит: «У хорошего артиста музыка, поступки героя, его внешний вид и внутренние побуждения — все становится своим, собственным». Артистический дар Атлантова отмечен исключительной индивидуальностью, и поэтому так неожиданно, по-новому, прозвучала в его исполнении партия Ленского.

Опираясь на традиции исполнения этой партии, заложенные Л. Собиновым и нашедшие свое развитие в творчестве И. Козловского и С. Лемешева, Владимир Атлантов сумел создать, в соответствии со своими вокальными и эмоциональными возможностями, во многом необычное прочтение образа Ленского.

Сохраняя за Ленским поэтическую вдохновенность, наивность и нежность, пылкость характера, певец глубже выявляет драматическую тему — крушение не одного только чувства, а всех идеалов. Слушая певца, мы убеждаемся, что поэт-лирик Ленский, с его возвышенной любовью, может быть горячим, страстным и твердым, по-юношески бескомпромиссным в любви и дружбе. Уже ариозо «В вашем доме» полно драматизма, а в предсмертной арии, исполняемой обычно в элегическом плане, звучит ощущение трагической развязки. (Незабываемо красивым глубоким звуком поет Атлантов начальные слова арии «Куда, куда…»)

И все же талант Атлантова ярче всего раскрывается в партиях более эмоциональных, пламенных, требующих большой голосовой отдачи, таких, как Герман в «Пиковой даме» Чайковского, Каварадосси в «Тоске» Пуччини, Хозе в «Кармен» Бизе…

Герман — любимая роль Атлантова. Он выступил впервые в ней еще в Ленинграде, в Театре оперы и балета имени С. М. Кирова. Дебют в спектакле Большого театра, естественно, потребовал значительной дополнительной работы и некоторого пересмотра трактовки. Образ Германа по сложности вокальных и актерских задач практически не находит аналогов в мировой оперной литературе. Имея яркую национальную специфику как в плане психологического раскрытия образа, так и в чисто вокальном, эта партия очень трудна для воплощения. Как известно, русская оперная сцена дала немало выдающихся исполнителей роли Германа. В творчестве Н. Фигнера, А. Давыдова, И. Алчевского складывались отечественные реалистические традиции этой партии, развитые и обогащенныев работах мастеров советской оперной сцены — Н. Печковского, Н. Ханаева, Г. Нэлеппа.

Советский оперный театр ярко выявил социальную природу внутреннего конфликта Германа. В немалой степени этому способствовала постановка «Пиковой дамы» на сцене ГАБТа, осуществленная Б. Покровским в 1964 году.

Сам режиссер писал о роли Германа так: «В „Пиковой даме“ Чайковского трудным орешком является раскрытие образа Германа. Решить его — значит решить всю смысловую и эмоциональную сущность спектакля. Нередки случаи, когда в Германе видят в первую очередь игрока, подчиняющего пагубной страсти чувство любви, приносящего это чувство ей в жертву. Ничего этого нет в музыкальной драматургии Чайковского. Герман одержим любовью, большой и глубокой любовью, во имя которой он сделался жертвой „тайны трех карт“».

Если в начале своей работы над партией Атлантов больше опирался на пушкинский прототип (даже внешне следуя пушкинскому описанию, он стремился сделать своего Германа похожим на Наполеона), то в спектакле Большого театра он существенно приблизил свою трактовку к замыслу Чайковского.

Утверждая и развивая лучшие отечественные традиции исполнения партии Германа, артист подчеркивает глубокую человечность этого образа, отвергает «демоническое» и «роковое» прочтение этой роли. В полном соответствии с волей композитора его Герман — не холодный и расчетливый игрок, а искренне и страстно любящий человек. Карточный выигрыш ему необходим лишь как единственное средство самоутверждения. Только золото, только богатство может дать ему возможность стать рядом с Лизой, перешагнуть разделяющую их пропасть.

Атлантов четко проводит (в соответствии с замыслом режиссера Б. Покровского) идею противопоставления Германа окружающему его обществу Елецких и Томских. Исполнение наполнено романтической трагедийностью, но более силен мотив самоутверждения. Неизменно с потрясающей экспрессией и даже исступленностью исполняет он финальную арию «Что наша жизнь?» Его герой упивается возможностью кинуть огромные деньги к ногам своих врагов и бросить вызов отвергающему его обществу. На мгновенье он победитель, но победа призрачна: еще одно столкновенье — и Герман повержен. Рассудок его угасает окончательно, но не угасает царящая в его мятежной душе любовь. Предсмертное обращение к Лизе полно неподдельного раскаяния, нежности и ласки. Голос певца достигает в этой сцене поразительного синтеза трогательной лиричности и драматической насыщенности.

От изломанного, раздавленного страстями, погибающего под прессом социальных противоречий Германа до былинного размаха удалого, полного несокрушимого оптимизма народного героя Садко — таков диапазон актерского темперамента Атлантова. Вокальное мастерство певца, богатство внутреннего мира актера удивительно гармонично совпали с образом главного героя оперы, олицетворяющего лучшие черты поэтической натуры русского народа, природная одаренность которого столь ярко проявилась в сказаниях новгородских былин. Народнопесенная музыкальная основа оперы, речитативный характер сольных партий, в первую очередь заглавной, требуют виртуозного владения оперной техникой, богатейших модуляционных красок. Атлантов поет широко, мощно, так свободно преодолевая технические трудности, что не всегда осознаешь, какая титаническая работа лежит за, кажется, естественной легкостью его светлого, сочного голоса. В пении Атлантова слово и звук, мелодическая интонация и декламационно-речевая основа партии слиты воедино, и этот синтез создает драматически полнокровный, рельефный, эмоционально насыщенный, сценически обаятельный образ знаменитого гусляра. Но при этом надо заметить, что именно в данной партии чрезмерное увлечение насыщенностью звучания середины и низов грозит впоследствии сказаться на стабильности верхнего регистра. И хочется предостеречь певца от этой возможной опасности.

Вершиной творческой биографии Атлантова стала на сегодняшний день партия Каварадосси. Стремительно развивающийся, острый социально-политический сюжет оперы Пуччини «Тоска» — превосходная возможность максимально проявить вокально-драматическое дарование любого исполнителя, тем более такого, как Атлантов. Вдумчивая, последовательная работа над спектаклем от зарождения первых, еще не оформившихся идей до поднятия премьерного занавеса, проделанная в творческом содружестве с выдающимся мастером оперной режиссуры Б. Покровским, дала в результате удивительный сплав мастерства вокалиста и темперамента актера. Тут выдающийся вокальный талант Атлантова раскрылся в полной мере. Буквально с первого выхода Каварадосси — Атлантова театр наполняется блестящим, полным живой силы голосом. Ария из первого действия «Таинственна гармония» звучит восторженным гимном Красоте. Казалось бы, Каварадосси — молодой беспечный художник, довольный жизнью и судьбой, что ему до мировых потрясений, но встреча с Анжелотти решает все: в Каварадосси рождается чувство гражданственности, и он остается гражданином до конца. Какой накал страстей в его «Гимн свободы, звучи!» Следующие за этим вокальные фразы написаны довольно низко, и у большинства теноров резко теряют в звучности. Но не у Атлантова. Вот уж где как нельзя лучше выручает певца баритональное звучание его голоса! А какая жажда жизни в арии третьего акта!

И затем проникновеннейшие «О, эти ручки, ручки дорогие!» Вне всякого сомнения, мы вправе говорить о выдающейся интерпретации этой, одной из популярнейших оперных ролей.

В создании подобного образа Каварадосси — человека стойкого и непоколебимого, потенциального борца за свободу своей родины — Атлантову помог мужественный характер его голоса, отсутствие в нем даже намека на сентиментальность.

Эта работа певца достаточно широко освещалась в нашей прессе и заслужила немало лестных отзывов, но, пожалуй, самой ценной из них является оценка, данная С. Я. Лемешевым: «Каварадосси В. Атлантова особенно хорош. Великолепно звучит голос певца; его итальянская манера подачи звука как нельзя более кстати в этой партии. Все арии и сцены с Тоской прозвучали прекрасно. Но то, как Володя Атлантов спел в третьем акте „О, эти ручки, ручки дорогие“, вызвало у меня восхищение. Тут, пожалуй, итальянским тенорам надо у него поучиться».

Одна из последних, наиболее примечательных и интересных ролей Атлантова — Самозванец. Певец готовил ее самостоятельно и, надо сказать, нашел к ней свой, оригинальный подход. Его Самозванец-умный, хитрый честолюбец, человек сильной воли, рвущийся к власти. Наиболее отчетливо идея сильного Самозванца проводится артистом в знаменитой сцене у фонтана. Не Марина с ним, а он с Мариной играет в кошки-мышки. Герой Атлантова — достойный соперник заносчивой, горделивой полячки. Казалось, она совсем уже одержала победу, величественным жестом указывает Марина иезуиту Рангони на коленопреклоненного царевича. Однако взгляд, брошенный Самозванцем через плечо на Рангони, показывает, что эта его поза — лишь тонко рассчитанный ход, и не Марина, а он — победитель в этом «любовном» поединке. Вокально партия Самозванца очень подходит полнокровному голосу Атлантова, звучит у него сочно, уверенно. Мощно рассекает оркестр труднейший сибемоль в финале сцены у фонтана. Триумфальным было выступление артиста в этой партии на открытии гастролей ГАБТа в театре Metropolitan, в новой постановке Венской Staatsoper.

Юбилейный сезон Большого театра, исключительно счастливо сложившийся для творческой судьбы Атлантова, завершился для певца светлым мажорным аккордом- 24 декабря 1976 года в премьерном спектакле «Каменного гостя» Даргомыжского он спел партию Дон-Жуана. И в музыкальном, и в драматическом театре это сценически выгодная, эмоционально богатая, экспрессивная роль, которая для эквивалентного воплощения на сцене требует — помимо таланта, обаяния, эффектной внешности актера- еще огромного заряда духовных сил. Артист создает образ высокого романтического звучания, лепит характер своего героя в динамике развития его чувств. Красота тембра голоса, мастерское владение широкой палитрой музыкальных средств, безукоризненная артикуляция певца (что особенно важно при пропевании пушкинского стиха), богатство и одухотворенность внутреннего мира актера выдвинули его на одно из первых мест в спектакле.

Важно отметить, что главная партия «Каменного гостя», как, впрочем, и вся опера, не имеет сложившихся исполнительских традиций. Спектакль Большого театра вернул гениальное произведение к жизни. И в этом немалая заслуга Атлантова, великолепного исполнителя партии Дон-Жуана.

Атлантов давно уже обратил на себя внимание за пределами нашей страны. Сразу после своей победы на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в 1966 году он получил массу предложений от западных импресарио и, в частности, от Сола Юрока. Гастрольные выступления певца снискали ему большой успех у зрителей и у знатоков вокального искусства. В Париже, Вене, Праге, Милане, Вашингтоне и Нью-Йорке его исполнение ведущих партий украшало спектакли Большого театра. Если учесть, что он столь же хорошо известен по записям, то становится понятен жгучий интерес, с которым ждут гастролей советского певца в тех странах, где он еще не бывал. «Звезда Большого театра, о которой уже давно шла слава, впервые появилась на сцене Федеративной Республики, — писал мюнхенский журнал „Орег und Konzert“, — появилась, спела и победила с триумфом. В — Bergonzi; С — Corelli; D — Domingo; алфавит супертеноров теперь начинается на, А — Атлантов. Владимир Атлантов оправдал восторженные отзывы, которые появлялись о нем в печати в последние два года; феноменальное впечатление от его выступления на сцене далеко превзошло ожидания, которые были возбуждены его блестящим исполнением партии Ленского из „Евгения Онегина“ в записи на пластинках».

Атлантов частый и желанный гость на сцене Венской Staatsoper и Западноберлинской оперы. Вот как охарактеризовал венский журнал «Дер Меркер» выступление Атлантова в партии Хозе — первой партии, принесшей ему широкое международное признание:

«Итак, мы познакомились с редкостью- с доном Хозе, поющим порусски, чье выразительное исполнение и восхитительная игра исключили малейшую возможность возникновения языкового барьера. Голос Атлантова — подлинно героический тенор. Уже первые фразы поражали силой его голосовых связок; когда же он все более „входил“ в партию, зрители вновь и вновь попадали „в плен“ звонкого металла его голоса. Подобное пение, „заполняющее“ зал, пользуется, как известно, большой популярностью у венцев. К тому же он обладает естественным mezzo voce, основательной средней позицией, уверенной интонацией, высокомузыкальной фразировкой. Дополнительное очарование связано с необычным тембром, в котором, несмотря на некоторую резкость, кажется, витает сама русская душа. В пении Атлантова словно звучит бесконечность азиатской степи, тоска и томление человека среди широких просторов.

И все же певцу удалось полностью перевоплотиться в образ испанского солдата французского „производства“. В его пении, носившем столь интересную личную и национальную окраску, пылали любовь, страсть, отчаяние; его исполнение роли было убедительным».

Атлантов неоднократно принимал участие в Международном музыкальном фестивале в Висбадене (ФРГ), причем дважды удостаивался специальной награды «Золотое перо критики». Одна из них вручена за исполнение партии дона Карлоса в одноименной опере Верди. Газета «Висбаденер Тагенблатт» писала: «Тенор Атлантов в заглавной роли продемонстрировал голос не только подчеркнуто красивый, но и убедительный по своей силе и интенсивности, голос, мощь которого не может не покорить. При этом fortissimo не было крикливым или форсированным; оно — как полноводный поток могучего звучания».

В апреле 1973 года в числе семи лучших теноров мира Атлантова пригласили для участия в праздновании столетия Э. Карузо в неаполитанском театре San Carlo, и, как пишет итальянский критик, «восторг зрителей от его выступлений был ничуть не меньшим, чем от выступлений его именитых коллег Паваротти и Марио дель Монако».

В сезоне 1974/75 года Атлантов с успехом спел в La Scala Каварадосси, а также теноровую партию в Реквиеме Верди.

Каждый по-настоящему талантливый артист мечтает о роли, в которой он мог бы максимально проявить все свои творческие возможности. Мечтой Атлантова было спеть на сцене Большого театра Отелло.

Когда книга была уже в печати, эта мечта осуществилась: в январе 1978 года он спел партию Отелло на премьере новой постановки Большого театра СССР. Атлантов готовил эту титаническую роль с такими выдающимися деятелями музыкального театра, как Б. Покровский и Е. Светланов. И творческое содружество их увенчалось блистательной победой. Отелло Атлантова — образ ренессансной мощи, исполненный внутреннего благородства и поражающий огромной глубиной чувств.

Владимир Атлантов находится в расцвете творческих сил. Его искусство, наследующее лучшие традиции советской школы, развивается успешно и последовательно.

А. Сологус

Источник: Певцы Большого театра СССР, 1978 г.