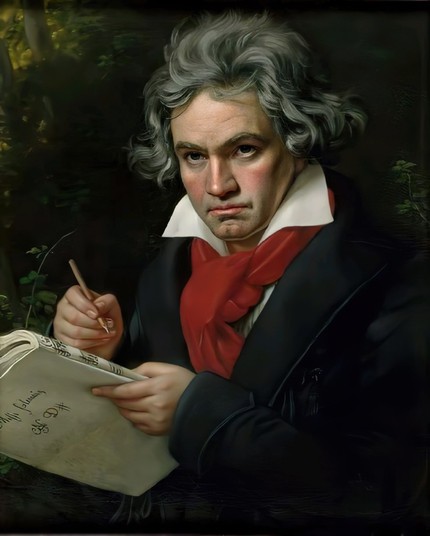

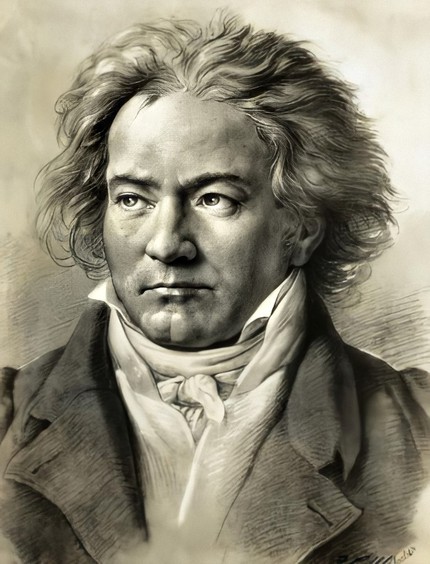

Piano Sonata No. 26 (Es-dur), Op. 81a, «Les Adieux»

13 мая 1809 г. в Вену вступили наполеоновские войска. Наравне с соотечественниками Людвиг ван Бетховен пережил тяготы оккупации, которая не только принесла страдания, но и усилила крепнущее чувство национального самосознания. Примечательно, что с этого времени композитор в своих произведениях все чаще указывает темп и характер по-немецки рядом с итальянскими обозначениями, а иногда даже без них, это становится своеобразным проявлением патриотических настроений.

Незадолго до вступления войск Наполеона в столицу Австрийской империи многие аристократы, среди которых было немало друзей Бетховена, из города уехали. Покинул столицу и эрцгерцог Рудольф – сводный брат императора. С этой высокопоставленной особой композитор был знаком лично – эрцгерцог обучался у него композиции. Несмотря на столь значительное различие в социальном положении, между учеником и учителем возникли дружеские отношения. На отбытие Рудольфа из Вены и последующее возвращение его в столицу Бетховен откликнулся созданием Сонаты № 26 ми-бемоль мажор. Она являет собою единственный случай в творчестве Бетховена, когда автор сам предпослал сонате программное заглавие – причем проделал это с каждой части произведения.

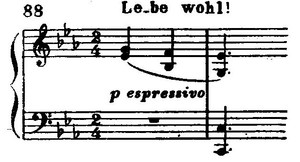

Часть первая, имеющая темповое обозначение Adagio.Allegro, озаглавлена «Прощание» (в рукописи содержалась более развернутая пометка композитора: «Прощание, Вена, 4 мая 1809 при отъезде его императорского высочества, почитаемого эрцгерцога Рудольфа»). Композитор весьма необычным образом конкретизировал программный замысел, подписав под первыми тремя нотами слово «Lebewohl» («Прощайте»). Образ дороги создается «золотым ходом валторны», открывающим медленную интродукцию, а нисходящее его изложение (терция – квинта – секста) создает ощущение печали. Оно подчеркнуто и необычным тональным изложением: начинается «валторновый ход» в основной тональности – мажорной, а разрешение его происходит в мрачной параллельной тональности – до миноре. Появляются «интонации вздоха», которые приобретают исключительную выразительность в сочетании с шестнадцатыми в восходящем движении. Возвращение первоначального мотива интродукции (связанного со словом «Прощайте») сопровождается отклонением в до-бемоль мажор. В Allegro образ печального прощания отстраняется картиной дороги, ощущением устремленности вперед. Allegro исполнено активного движения. Тема с размашистыми ходами, отличающаяся широтой, сопровождается ритмическими фигурами, которые можно воспринимать как имитацию звона бубенцов и стука копыт. Яркого контраста между темами экспозиции усмотреть нельзя, границы их сглажены – все подчинено развитию одного образа (это станет типичным для позднего периода творчества композитора). Немало в экспозиции интересных гармонических деталей: тонические звуки си-бемоль мажора сочетаются с тонами трезвучия третьей ступени, встречается движение по увеличенным трезвучиям, а также гармонический мажор. Образ дороги сохраняется и в разработке, выражаясь в интонациях, напоминающих звук рога, но той радости движения, которое было присуще экспозиции, здесь нет – беспокойное движение восьмых, хроматизмы, умоляющие интонации в мелодии возвращают к печальным образам интродукции. По мере приближения к репризе звучность снижается постепенно – и в конечном итоге замирает на до-минорной гармонии. В репризе материал экспозиции не претерпевает существенных изменений, но весьма интересное его развитие дано в коде. Главная партия поначалу омрачается минорным ладом, но затем мотив прощания развивается в ми-бемоль мажоре, украшается фигурациями и проводится в различных регистрах – вплоть до басового. Завершается первая часть восходящими пассажами и решительными аккордами. В целом, несмотря на печальную картину прощания в интродукции, она носит оптимистический характер.

Второй части – Andante espressivo – автор предпослал заглавие «Отсутствие». Подобно второй части «Авроры», она не играет самостоятельной роли, выполняя функцию связующего звена между первой частью и финалом – впрочем, она более развернута, чем вторая часть Сонаты № 21. Ее темы интонационно и по характеру родственны «картине прощания», которая открывала первую часть. В гармонизации выразительной темы особую роль играет малый уменьшенный септаккорд.

Финальная часть сонаты – Vivacissimamente – носит название «Свидание» (в рукописи автором помечено: «Прибытие его императорского высочества, почитаемого эрцгерцога Рудольфа, 30 января 1810»). Финал исполнен порывистых радостных чувств: фанфарные мотивы, отрывистые широкие ходы, стремительное движение мелких длительностей. Разработка невелика по размерам, а в репризе – перед завершением финала – происходит неожиданное замедление.

Соната № 26 примечательна не столько глубиной чувств, сколько ясностью и рельефностью воплощения образа, носящего программный, конкретный характер. Впрочем, Антон Рубинштейн находил в ней и выразительность, и задушевность. Соната глубоко трогала русского композитора: «Я так сжился с этой музыкой, – говорил он. – Что мог бы подписать слова под каждым тактом».

Эта соната, сочинявшаяся в период с весны 1809 года до начала 1810 года, посвящена ученику Бетховена по композиции эрцгерцогу Рудольфу. Бетховен назвал ее «большой характеристической сонатой» и предпослал отдельным частям программные заглавия: Прощание, Отсутствие, Свидание (Der Abschied, Die Abwesenheit, Das Wiedersehen).

Когда Брейткопф и Гертель опубликовали сонату в 1811 году с заглавием Sonate caracteristique: Les adieux, I'absence et le retour, — Бетховен был недоволен переводом своей программы на французский язык, что смазывало патриотические тенденции сонаты. (Начиная с этой сонаты, Бетховен нередко дает в своих фортепианных сонатах немецкие обозначения темпов и характера исполнения. В сонате ор. 81а они еще сопутствуют итальянским, но в сонате ор. 90 уже вытесняют итальянские. В позднейших сонатах попеременно господствуют то немецкие, то итальянские обозначения. При всех этих колебаниях, национальный акцент немецких обозначений несомненен.)

При этом, Бетховену хотелось особенно подчеркнуть, что соната посвящена эрцгерцогу Рудольфу не попросту, но в связи с отъездом его из Вены и возвращением обратно. Поэтому рукопись первой части сонаты носила авторскую пометку: «Прощание, Вена, 4 мая 1809 при отъезде его императорского высочества, почитаемого эрцгерцога Рудольфа», а рукопись финала соответственную пометку: «Прибытие его императорского высочества, почитаемого эрцгерцога Рудольфа, 30 января 1810».

Отъезд эрцгерцога был непосредственно связан с военными событиями австрийской кампании Наполеона, который 13 мая 1809 года вступил в Вену после бомбардировки. Еще до занятия Вены наполеоновскими войсками австрийскую столицу покинули многие знакомые Бетховена (прежде всего из среды аристократии). 1809 год оказался тяжелым для Бетховена не только в плане переживаний войны; этот год принес композитору множество жизненных злоключений, болезнь, серьезные материальные трудности.

Вместе со всем австрийским населением, Бетховен пережил тяготы наполеоновского нашествия, что углубило в нем ненависть к оккупантам.

В связи со все более ясно обнаруживающейся реакционной сущностью наполеоновских войн, приведших к подавлению целых государств (в том числе — Австрии и Германии), в этих странах наблюдался рост национального самосознания, призывающего дать отпор врагу. Мировоззрение Бетховена также проникалось крепнущими элементами патриотизма.

Развитие этих элементов протекало противоречиво. Несмотря на глубоко прогрессивный, свободолюбивый образ мыслей в целом, Бетховен не был чужд порою идеализации немецкого и австрийского образа правления. Чрезмерная симпатия к эрцгерцогу Рудольфу отразила как раз подобные иллюзии Бетховена и придала сонате ор. 81а черты двойственности. Но подлинная, ценная сущность патриотических тенденций творчества Бетховена лежала, конечно, за пределами его личных иллюзий и политических промахов.

«Симфонический» размах сонаты ор. 81а был признан уже Ленцом; признан он был и Улыбышевым, несмотря на непонимание им смелых интонаций этого произведения.

Образность сонаты ор. 81а особенно высоко (пожалуй, чрезмерно высоко!) оценил А. Рубинштейн. Он пишет: «...соната так выразительна, я так сжился с этой музыкой, что мог бы подписать слова под каждым тактом и указать в ней все ощущения, даже все жесты при прощании, и взгляды, и объятия. Но... du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas («от возвышенного до смешного только шаг»), и мы этот шаг не переступим... Нет мотива более задушевного, как первая тема последней части. Она является во всех тонах, как действительно при встрече; быстрые пассажи изображают порывы радости; отрывистые удары в октаву на аккордах трезвучия точно нетерпеливые расспросы и т. д...».

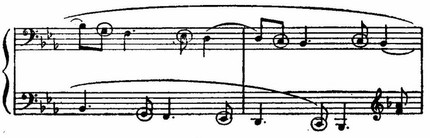

Первая часть («Прощание». Adagio. Allegro, Es-dur) начинается интродукцией, в которой уже выражена идея прощания. Музыка вступает характерным «валторновым» ходом (последовательность из нисходящих терции, квинты и сексты). Надписав над этим ходом слово «прощай!», Бетховен подчеркивает интонационный замысел: звуки рогов являются как бы символом дороги. Но ход, начавшись в ми-бемоль-мажоре, разрешается сразу в до-минор, чем оттеняется грустный характер прощания:

Этот грустный характер выражен и дальнейшим развитием музыки интродукции, где велика роль интонаций вздохов (особенно выразительны они в последних пяти тактах, где восходящие фигурки шестнадцатых заставляют вспомнить о некоторых моментах интродукции «патетической» сонаты). Кроме того, вторичное проведение лейтмотива прощания (тт. 7—8) озадачивает поворотом в до-бемоль-мажор.

Но всем этим временно заканчивается выражение печальных эмоций.

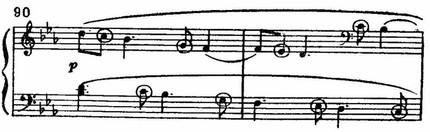

Последующая экспозиция Allegro посвящена образам движения, дороги. Здесь широкие, размашистые фигуры темы (фортепианная фактура носит новаторский характер и ближе всего предвещает Шумана (Обращает тут внимание и гармонический мажор.)) —

ритмы, подобные цоканью копыт (т. 39 и д.), «звон бубенцов» и т. п. — рисуют яркую и жизнерадостную картину стремления вдаль. Некоторые детали привлекают особое внимание — например, разбитые увеличенные трезвучия (тт. 58—60) или следующий фрагмент (т. 62 и д.):

где звуки тоники си-бемоль-мажора обыграны плагальными тонами трезвучия второй ступени. (Впоследствии такое обыгрывание станет типичным для Шопена.)

Примечательно, что в чередовании различных тематических элементов экспозиции нет той ясной, чеканной контрастности, которая свойственна тематизму более раннего Бетховена. Подобное «затуманивание», «сглаживание» тематических границ в ряде поздних сонат менее всего случайно. Оно отражает определенную эволюцию позднего бетховенского творчества.

Разработка возвращает печальные эмоции. Одиноко звучат целые ноты интонаций рога, чередующиеся с порывами восходящих фигур восьмых (заимствованных из первых двух тактов Allegro). Беспокойны хроматические движения гармоний. Очень выразительны интонации мольбы у верхнего голоса. В т. 94 и далее звучность постепенно замирает в унылом до-миноре.

Но вскоре начинается реприза. В ней нет существенных изменений. Зато крайне любопытна обширная кода, сочетающая черты «конспективности» (типичной и для ряда код более ранних сонат) с чертами особенно рельефной программной изобразительности.

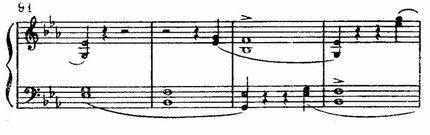

Изложение главной партии в коде оттенено суровой окраской миноров (фа-минор и ми-бемоль-минор). Затем вновь торжествует жизнерадостность ми-бемоль-мажора, в котором широко развит лейтмотив «Lebe wohl!», проходящий через разные регистры, расцвеченный звонкими фигурациями, дающий контрапунктические столкновения гармоний, которые столь шокировали Улыбышева:

и, наконец, замирающий в басах. Тихо звенят высокие восходящие гаммы правой руки. Заключительные громкие аккорды — концовка поэтической картины удаления.

Итак, печальные эмоции прощания в первой части подчинены бодрому, жизнерадостному образу дороги. В этом дает себя знать общий оптимистический замысел.

Вторая часть («Отсутствие». Andante espressivo, c-moll) относительно более развита, чем средняя часть сонаты ор. 53, но функция ее остается сходной. Это функция связующего звена, не вполне самостоятельного и поэтому непосредственно перетекающего в финал (отчасти таковы и вариации из «аппассионаты»). (Примеры связующих частей можно найти в фортепианных сонатах Гайдна.)

По характеру тематического материала эта часть близка к интродукции первой части. Интонации начальной темы очень выразительны. В гармониях восходящих вздохов (тт. 21—22) выделяется роль уже оцененного нами выше (см. пример 65 и др.) септаккорда из двух малых и одной большой терции. Вторая тема (с т. 15 и с т. 31) значительно более ординарна.

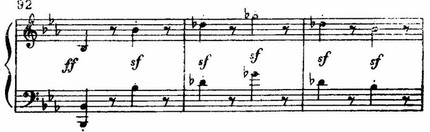

Третья часть («Свидание». Vivacissimamente, Es-dur) очень ярко и живо передает эмоции радости. Однако вряд ли можно согласиться с оценкой А. Рубинштейна. Перед нами скорее внешняя, чем внутренняя сторона радости — стремительность речи, торопливость и порывистость движений, но не задушевность переживания.

В связи с этим находится и выбор интонационных выразительных средств — бурный раскат доминантсептаккорда вначале, фанфарность (первая тема), отрывистые трубные звуки:

и последующие широко развитые радостные «щебетания». Многое в характере фактуры и образов предвещает тут темпераментную, но несколько внешнюю поэзию фортепианных пьес Вебера.

Разработка сравнительно очень невелика (одна из тенденций фортепианных сонат Бетховена, написанных после «аппассионаты», состоит в «неоклассическом» сокращении разработки). Замедление в репризе перед концом сонаты (Росо Andante) не слишком оправдано, поскольку не дает принципиально нового, привлекающего внимание материала.

В итоге, несмотря на ряд ярких моментов, чрезвычайную доступность программного замысла и многие особенности новаторства фактуры и гармонии, соната ор. 81а производит все же двойственное впечатление.

Видимо, Бетховен с обычным упорством искал в этой сонате психологически правдивых образов и соответствия формы содержанию. Но имевшие при этом место колебания композитора характерны. Нагель приводит первоначальный вариант темы второй части, в котором любопытны «плачущие» хроматизмы:

Вариант был, очевидно, отброшен Бетховеном как слишком чувствительный и заменен более сдержанным, но и более внешним.

Думается, что колебания Бетховена и известная «скованность» конечных результатов вытекли из двойственности самого замысла. Создать максимально доходчивое, выражающее массовые переживания произведение, посвященное, в то же время, личности эрцгерцога Рудольфа,— было трудно, чтобы не сказать невозможно (В этой двойственности проявилось одно из противоречий идейной личности Бетховена, хорошо освещенных Роменом Ролланом (см. R. Rolland. Beethoven. Le chant de !a resurrection, Paris, 1937, стр. 35 ).). Доходчивость, выпуклость образов были достигнуты, но глубины эмоций не оказалось. Музыка сонаты получила отпечаток эмоциональной поверхностности, совершенно чуждой лучшим произведениям Бетховена.

Ю. А. Кремлев

Фортепианные сонаты Бетховена →

Все нотные цитаты даны по изданию: Бетховен. Сонаты для фортепиано. М., Музгиз, 1946 (редакция Ф. Лямонда), в двух томах. Нумерация тактов дается также по этому изданию.

Запись в mp3:

Артур Шнабель

Записано 13.IV.1933

I часть — Adagio — Allegro (Прощание)

II — Andante espressivo (Разлука); III — Vivacissimamente (Прибытие)