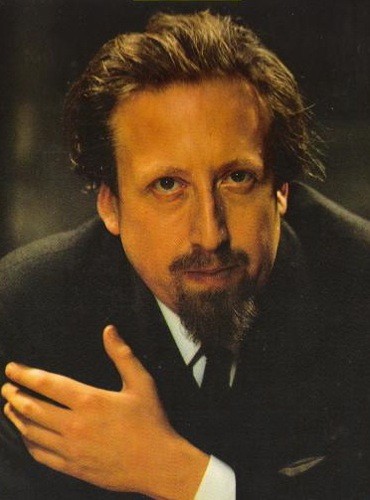

Берман Лазарь Наумович (26 февраля 1930, Ленинград — 6 февраля 2005, Флоренция) — советский пианист. Заслуженный артист РСФСР (1988).

Для тех, кто любит концертную сцену, несомненный интерес представят рецензии на концерты Лазаря Бермана начала и середины семидесятых годов. В материалах отражена пресса Италии, Англии, ФРГ и других европейских стран; немало газетных и журнальных вырезок с фамилиями американских критиков. Отзывы — один восторженнее другого. Рассказывается об «ошеломляющем впечатлении», которое производит пианист на публику, о «неописуемых восторгах и нескончаемых вызовах на бис». Музыкант из СССР — «настоящий титан», пишет некий миланский критик; он «маг клавиатуры», добавляет его коллега из Неаполя. Наиболее экспансивны американцы: рецензент одной из газет, например, «чуть не задохнулся от изумления», впервые повстречавшись с Берманом,— так играть, убежден он, «можно лишь имея третью невидимую руку».

Между тем публика, знакомая с Берманом еще с начала пятидесятых годов, привыкла относиться к нему, скажем прямо, поспокойнее. Ему (как считалось) отдавали должное, отводили заметное место в пианизме сегодняшнего дня — чем и ограничивались. Сенсаций из его клавирабендов не делали. Не давали повода для сенсаций, кстати, и итоги выступлений Бермана на международной конкурсной сцене. На брюссельском состязании имени королевы Елизаветы (1956) он занял пятое место, на Конкурсе имени Листа в Будапеште — третье. «Вспоминаю Брюссель,— рассказывает сегодня Берман.— После двух туров конкурса я довольно уверенно шел впереди своих соперников и многие прочили мне тогда первое место. Но перед третьим финальным туром я совершил грубейшую ошибку: заменил (и буквально, в последний момент!) одно из произведений, стоявших в моей программе».

Как бы то ни было — пятое и третье места... Достижения, конечно, неплохие, хотя и не самые впечатляющие.

Кто же ближе к истине? Те, кто полагает, что Берман был чуть ли не заново «открыт» на сорок пятом году его жизни, или те, кто по-прежнему убежден, что открытий, собственно, не произошло и для «бума» нет достаточных оснований?

Вкратце о некоторых фрагментах биографии пианиста, это прольет свет на последующее. Лазарь Наумович Берман родился в Ленинграде. Его отец был рабочим, мать имела музыкальное образование — в свое время она училась на фортепианном отделении Петербургской консерватории. Мальчик рано, чуть ли не с трех лет, обнаружил незаурядную одаренность. Он складно подбирал по слуху, неплохо импровизировал. («Мои первые впечатления в жизни связаны с клавиатурой рояля,— рассказывает Берман.— Мне кажется, я никогда не расставался с ней... Вероятно, извлекать звуки на фортепиано я выучился раньше, чем говорить».) Приблизительно в эти годы он принял участие в смотре-соревновании, называвшемся «общегородским конкурсом юных дарований». Его заметили, выделили из ряда других: жюри под председательством профессора Л. В. Николаева констатировало «исключительный случай необычайного проявления музыкальных и пианистических способностей у ребенка». Причисленный к вундеркиндам четырехлетний Лялик Берман стал учеником известного ленинградского педагога Самария Ильича Савшинского. «Отличный музыкант и дельный методист,— характеризует Берман своего первого учителя.— Главное же, опытнейший специалист по работе с детворой».

Когда мальчику исполнилось девять лет, родители привезли его в Москву. Он поступил в Центральную музыкальную школу-десятилетку, в класс Александра Борисовича Гольденвейзера. Отныне и до конца учебы — в общей сложности около восемнадцати лет — Берман почти не расставался со своим профессором. Он стал одним из любимейших учеников Гольденвейзера (в трудное военное время учитель поддерживал мальчика не только духовно, но и материально), его гордостью и надеждой. «У Александра Борисовича я научился по-настоящему работать над текстом произведения. В классе мы часто слышали: замысел автора лишь частично претворен в нотной записи. Последняя всегда условна, приблизительна... Намерения композитора требуется разгадать (в этом миссия интерпретатора!) и по возможности точнее отразить в исполнении. Сам Александр Борисович был великолепным, удивительно проницательным мастером анализа музыкального текста — он приобщал к этому искусству и нас, своих воспитанников...»

Берман добавляет: «Мало кто мог сравниться с нашим учителем в знании пианистической технологии. Общение с ним давало очень многое. Перенимались наиболее рациональные приемы игры, открывались сокровенные тайны педализации. Приходило умение рельефно и выпукло очерчивать фразу — Александр Борисович без устали добивался этого от учеников... Я переиграл, занимаясь у него, огромное количество самой разнообразной музыки. Особенно любил приносить в класс произведения Скрябина, Метнера, Рахманинова. Александр Борисович был сверстником этих замечательных композиторов, в молодые годы нередко встречался с ними; их пьесы показывал с особым увлечением...»

Когда-то Гете сказал: «Талант — это прилежание»; с раннего возраста Берман был исключительно прилежен в труде. Многочасовая работа за инструментом — ежедневная, без расслаблений и поблажек — сделалась нормой его жизни; как-то в разговоре он бросил фразу: «Знаете ли, я иногда задумываюсь, было ли у меня детство...». Занятия контролировала его мать. Натура деятельная и энергичная в достижении поставленных целей, Анна Лазаревна Берман фактически не выпускала сына из-под своей опеки. Она регулировала не только объем и систематичность занятий сына, но и направление его работы. Курс держался главным образом на выработку виртуозно-технических качеств. Вычерчиваясь «по прямой», он оставался неизменным на протяжении ряда лет. (Повторим, знакомство с деталями артистических биографий иной раз говорит о многом и многое объясняет.) Разумеется, и Гольденвейзер занимался развитием техники своих учеников, но специально задачи такого рода решались им, опытным художником, в ином контексте — в свете более широких и общих проблем. Возвращаясь с уроков домой, Берман знал одно: техника, техника...

В 1953 году молодой пианист с отличием оканчивает Московскую консерваторию, несколько позже — аспирантуру. Начинается его самостоятельная артистическая жизнь. Он гастролирует по СССР, в дальнейшем и за рубежом. Перед слушателями — концертант со сложившимся, ему лишь присущим сценическим обликом.

Уже в эту пору кто бы ни заговорил о Бермане — коллега по профессии, критик, любитель музыки — почти всегда можно было слышать, как склоняется на все лады слово «виртуоз». Слово, в общем-то, двойственное по звучанию: бывает, оно произносится со слегка пренебрежительным оттенком, как синоним малозначащей исполнительской риторики, эстрадной мишуры. Виртуозность Бермане — тут надо отдавать себе ясный отчет — не оставляет места для сколько-нибудь непочтительного отношения. Она — явление в пианизме; такое на концертной сцене встречается разве что в порядке исключения. Характеризуя ее, волей-неволей приходится черпать из арсенала определений в превосходных степенях: колоссально, феерически и т. д.

Некогда А. В. Луначарский высказывал мнение, что термин «виртуоз» следовало бы применять не в «отрицательном смысле», как иногда делается, а для обозначения «артиста огромной мощи в смысле впечатления, которое он производит на воспринимающую его среду...» (Из речи А. В. Луначарского на открытии методического совещания по художественному образованию 6 апреля 1925 г. // Из истории советского музыкального образования.— Л., 1969. С. 57.). Берман — виртуоз огромной мощи, впечатление, производимое им на «воспринимающую среду», и впрямь велико.

Настоящие, большие виртуозы во все времена были любимы публикой. Их игра импонирует залу (по-латыни virtus — доблесть), будит ощущение чего-то яркого, праздничного. Слушатель, даже непосвященный, сознает — артист, которого он сейчас видит и слышит, делает за инструментом то, что под силу лишь очень и очень немногим; это всегда встречается с энтузиазмом. Не случайно, концерты Бермана завершаются чаще всего бурными овациями. Один из критиков, например, следующим образом описывал выступление советского артиста на американской земле: ему «вначале аплодировали сидя, потом стоя, потом кричали и топали ногами от восторга...».

Феномен по части техники, Берман остается Берманом и в том, что он играет. Его исполнительский стиль всегда выглядел особо выигрышно в труднейших, «трансцендентных» по своей сложности пьесах фортепианного репертуара. Как и все прирожденные виртуозы, Берман издавна тяготел к таким пьесам. На центральных, самых заметных местах в его программах си-минорная соната и «Испанская рапсодия» Листа, Третий концерт Рахманинова и Токката Прокофьева, «Лесной царь» Шуберта (в знаменитой листовской транскрипции) и «Ундина» Равеля, октавный этюд (соч. 25) Шопена и до-диез-минорный (соч. 42) этюд Скрябина... Подобные подборки пианистических «сверхсложностей» впечатляют сами по себе; еще больше впечатляют свобода и непринужденность, с которыми все это играется музыкантом: ни напряжения, ни видимых тягот, ни усилий. «Трудности надо преодолевать с легкостью и не выставлять напоказ»,— учил в свое время Бузони. У Бермана в самом трудном — ни следов труда...

Впрочем, пианист завоевывает симпатии не только фейерверками блестящих пассажей, сверкающими гирляндами арпеджио, лавинами октав и т. д. Его искусство привлекает большим — подлинно высокой культурой исполнительства.

На памяти слушателей разные произведения в интерпретации Бермана. Одни из них производили по-настоящему яркое впечатление, другие нравились меньше. Не припомнить лишь одного — чтобы исполнитель где-нибудь или чем-нибудь шокировал самое строгое, придирчивое профессиональное ухо. Любой из номеров его программ — образец неукоснительно точной и аккуратной «обработки» музыкального материала.

Повсюду радующая слух корректность исполнительской речи, чистота пианистической дикции, предельно ясная передача деталей, безупречный вкус. Не секрет: культура концертанта всегда подвергается серьезным испытаниям в кульминационных фрагментах исполняемых произведений. Кому из завсегдатаев фортепианных вечеров не приходилось встречаться с надсадно грохочущими роялями, морщиться от исступленного фортиссимо, видеть потерю эстрадного самоконтроля. На выступлениях Бермана такого не случается. Можно сослаться в качестве примера на его кульминации в «Музыкальных моментах» Рахманинова или Восьмой сонате Прокофьева: звуковые волны докатываются у пианиста до той грани, за которой начинает вырисовываться опасность игрового стука, и никогда, ни на йоту не выплескиваются за эту грань.

Как-то в разговоре Берман поведал, что долгие годы бился над проблемой звучания: «По-моему, культура фортепианного исполнительства начинается с культуры звука. В юности мне порой приходилось слышать, что рояль у меня неважно звучит — тускло, блекло... Я стал прислушиваться к хорошим певцам, помню, перигрывал на патефоне пластинки с записями итальянских «звезд»; стал думать, искать, экспериментировать... У моего учителя звучание инструмента было довольно специфическим, ему трудно было подражать. Я перенимал кое-что в отношении тембра и звукоколористики у других пианистов. Прежде всего, у Владимира Владимировича Софроницкого — его я очень любил...»

Сейчас у Бермана теплое, приятное туше; шелковистые, словно бы ласкающие рояль, пальцевые касания. Это сообщает привлекательность в его передаче, помимо бравуры, и лирике, пьесам кантиленного склада. Горячие аплодисменты вспыхивают ныне не только после бермановского исполнения «Дикой охоты» или «Метели» Листа, но и после исполнения им мелодически распевных сочинений Рахманинова: например, прелюдии фа-диез минор (соч. 23) или соль мажор (соч. 32); к нему пристально прислушиваются в такой музыке, как «Старый замок» (из «Картинок с выставки») Мусорского или Andante sognando из Восьмой сонаты Прокофьева. Для кого-то лирика Бермана просто красива, хороша своим звуковым оформлением. Слушатель более проницательный распознает в ней другое — мягкую, добросердечную интонацию, подчас простодушную, чуть ли не наивную... Говорят, интонирование — то, как произносится музыка,— зеркало души исполнителя; люди, близко знающие Бермана, наверное, согласятся с этим.

Когда Берман «в ударе», он поднимается до больших высот, выступая в такие моменты хранителем традиций блестящего концертно-виртуозного стиля,— традиций, заставляющих вспомнить ряд выдающихся артистов прошлого. (Иногда его сравнивают с Симоном Барером, иногда с кем-либо из других корифеев фортепианной сцены минувших лет. Будить подобные ассоциации, воскрешать в памяти полулегендарные имена — многим ли это под силу?) Когда пианист не в форме либо не в настроении, начинают замечаться и некоторые другие стороны его исполнительства.

Берману, что и говорить, в свое время доставалось от критики больше, чем многим его коллегам. Обвинения иной раз выглядели нешуточно — вплоть до сомнений в творческой содержательности его искусства. Вряд ли есть нужда полемизировать сегодня с подобными суждениями — во многом они отголоски прошлого; к тому же музыкальную критику, бывает, подводит схематизм и упрощенность формулировок. Правильнее было бы сказать, что Берману недоставало (и недостает) волевого, мужественного начала в игре. Прежде всего, этого; содержательность в исполнительстве — нечто принципиально другое.

Так, например, широко известна трактовка пианистом «Аппассионаты» Бетховена. С внешней стороны: фразировка, звук, техника — все практически безгрешно... И тем не менее у иных слушателей остается порой осадок недовлетворенности интерпретацией Бермана. Не хватает ей внутренней динамики, пружинистости в развороте действия императивного начала. Играя, пианист словно бы не настаивает на своей исполнительской концепции, как, бывает, настаивают другие: должно быть так-то и никак иначе. А слушатель любит, когда его берут в полон, ведут за собой твердой и властной рукой (К. С. Станиславский пишет о великом трагике Сальвини: «Казалось, что он это сделал одним жестом,— протянул, не смотря, руку в публику, загреб всех в свою ладонь и держал в ней, точно муравьев, в течение всего спектакля. Сожмет кулак — смерть; раскроет, дохнет теплом — блаженство. Мы были уже в его власти, навсегда, на всю жизнь». (Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Собр. соч.— М., 1954. Т. 1. С. 163).).

...В начале настоящего очерка рассказывалось о восторгах, вызванных игрой Бермана у зарубежных критиков. Разумеется, надо знать их манеру письма — экспансивности ей не занимать. Однако преувеличения — преувеличениями, манера — манерой, а восхищение тех, кто впервые услышал Бермана, понять все же нетрудно.

Ибо для них оказалось внове то, чему мы перестали удивляться и — что греха таить — сознавать действительную цену. Уникальные виртуозно-технические возможности Бермана, легкость, блеск и свобода его игры — все это действительно может воздействовать на воображение, особенно если ранее не доводилось встречаться с этой роскошной фортепианной феерией. Короче, реакция на выступления Бермана в Новом Свете не должна удивлять — она естественна.

Впрочем, это не все. Есть еще обстоятельство, имеющее непосредственное отношение к «загадке Бермана» (выражение заокеанских рецензентов). Быть может, самое существенное и важное. Дело в том, что за последние годы артист сделал новый и значительный шаг вперед. Незамеченным это прошло лишь мимо тех, кто давно не встречался с Берманом, довольствуясь привычными, устоявшимися представлениями о нем; для других его успехи на эстраде семидесятых — восьмидесятых годов вполне объяснимы и закономерны. В одном их своих интервью он сказал: «Каждый гастролер переживает когда-то пору расцвета и взлета. Мне кажется, сейчас мое исполнение стало несколько иным, чем в былое время...» Верно — иным. Если прежде у него была заметна преимущественно великолепная работа рук («я был их рабом...»), то теперь видишь одновременно и утвердившийся в своих правах интеллект художника. Ранее его влекла за собой («почти безудержно», как он говорит) интуиция прирожденного виртуоза, самозабвенно купавшегося в стихии пианистической моторики,— сегодня направляют зрелая творческая мысль, углубившееся чувство, накопленный за три с лишним десятилетия сценический опыт. Сдержаннее, содержательнее стали ныне темпы Бермана, четче грани музыкальных форм, яснее интерпретаторские замыслы. Подтверждение тому — целый ряд произведений, сыгранных или записанных пианистом: си-бемоль-минорный концерт Чайковского (с оркестром под управлением Герберта Караяна), оба концерта Листа (с Карло Мария Джулини), Восемнадцатая соната Бетховена, Третья Скрябина, «Картинки с выставки» Мусоргского, прелюдии Шостаковича и многое другое.

* * *

Берман охотно делится своими мыслями об искусстве исполнения музыки. Особенно берет его за живое тема так называемых вундеркиндов. Он не раз касался ее и в приватных разговорах, и на страницах музыкальной печати. Причем, касался не только потому, что сам принадлежал когда-то к «чудо-детям», олицетворяя собой феномен вундеркинда. Тут еще одно обстоятельство. У него есть сын, скрипач; по каким-то таинственным, труднообъяснимым законам наследования Павел Берман в детские годы кое в чем повторил путь отца. Так же рано обнаружил музыкальные способности, поразил знатоков и публику редкостными виртуозно-техническими данными.

«Мне кажется, говорит Лазарь Наумович, сегодняшние вундеркинды в принципе несколько отличаются от вундеркиндов моего поколения — от тех, кого причисляли к «чудо-детям» в тридцатые — сороковые годы. В нынешних, по-моему, как-то меньше от «kind», а и побольше от взрослого... Но проблемы, в общем, одни и те же. Как нам мешали шумиха, ажиотаж, неумеренное восхваление — так мешает это детям и сегодня. Как мы несли урон, и немалый, от частых выступлений — так и они. К тому же, сегодняшней детворе мешает частая занятость в различных состязаниях, испытаниях, конкурсных отборах. Ведь нельзя же не замечать, что все, связанное с соревнованием в нашей профессии, с борьбой за приз, неизбежно оборачивается большими нервными перегрузками, которые изматывают и физически, и психически. Особенно ребенка. А душевные травмы, которые получают юные участники конкурсов, когда они в силу тех или иных причин не завоевывают высокого места? А уязвленное самолюбие?

Да и частые разъезды, гастрольные вояжи, выпадающие на долю вундеркиндов,— когда они по сути еще не созрели для этого — тоже приносят больше вреда, чем пользы»» (Нельзя не заметить в связи с приведенными высказываниями Бермана, что существуют и другие точки зрения по данному вопросу. Некоторые специалисты, например, убеждены: тот, кому предназначено природой выступать на сцене, привыкать к ней должен с детства. Ну, а избыток концертов — нежелательный, разумеется, как и всякий избыток,— все же меньшее зло, нежели недостаток их. Ибо самое главное в исполнительстве познается все-таки на эстраде, в процессе публичного музицирования... Вопрос, надо сказать, весьма непрост, дискуссионен по природе своей. В любом случае, на какой бы позиции не стоять, сказанное Берманом заслуживает внимания. Ибо это мнение человека, многое повидавшего, испытавшего на собственном опыте, досконально знающего то, о чем он говорит.— Прим. авт.).

Возможно, у Бермана имеются возражения и против чрезмерно частых, уплотненных «гастрольных вояжей» взрослых артистов тоже — не только детей. Не исключено, что он охотно поубавил бы и количество своих собственных выступлений... Но тут уже он не в силах что-либо сделать. Дабы не сойти с «дистанции», не дать остынуть интересу к себе со стороны широкой публики, он — как и каждый концертирующий музыкант — должен быть постоянно «на виду». А это значит — играть, играть и играть... Взать, к примеру, один лишь 1988 год. Поездки следовали один за другой: Испания, ФРГ, ГДР, Япония, Франция, Чехословакия, Австралия, США, не говоря уже о различных городах нашей страны.

Кстати, о визите Бермана в США в 1988 году. Он был приглашен, наряду с некоторыми другими широко известными в мире артистами, фирмой «Стейнвей», решившей ознаменовать торжественными концертами некоторые юбилейные даты своей истории. На этом своеобразном фестивале «Стейнвей» Берман был единственным представителем пианистов СССР. Его успех на сцене «Карнеги-холл» показал, что популярность у американской аудитории, завоеванная ранее, нисколько не уменьшилась.

...Если со стороны количества выступлений в деятельности Бермана мало что изменилось в последние годы, то изменения в репертуаре, в содержании его программ более заметны. В прежние времена, как отмечалось, центральное место на его афишах занимали обычно труднейшие виртуозные опусы. Он и сегодня не избегает их. И не опасается ни в малейшей степени. Однако, подойдя к порогу 60-летия, Лазарь Наумович почувствовал, что его музыкальные влечения и склонности стали все же несколько иными.

«Меня все больше тянет сегодня играть Моцарта. Или, например, такого замечательного композитора, как Кунау, писавшего свою музыку в конце XVII — начале XVIII века. Он, к сожалению, основательно подзабыт, и я считаю своим долгом — приятным долгом! — напомнить о нем нашим и зарубежным слушателям. Чем объяснить стремление к старине? Полагаю, возрастом. Все больше теперь влечет к себе музыка немногословная, прозрачная по фактуре — такая, где каждая нота, как говорится, на вес золота. Где в немногом сказано очень многое.

Кстати, интересны для меня и некоторые фортепианные сочинения современных авторов. В моем репертуаре, например, три пьесы Н. Каретникова (концертные программы 1986—1988 годов), фантазия В. Рябова Памяти М. В. Юдиной (тот же период). В 1987 и 1988 годах я несколько раз исполнил публично фортепианный концерт А. Шнитке. Играю лишь то, что безусловно понимаю и принимаю».

...Известно, две вещи наиболее трудны для артиста: завоевать себе имя и сохранять его. Второе, как свидетельствует жизнь, даже сложнее. «Слава — товар невыгодный,— писал некогда Бальзак.— Стоит дорого, сохраняется плохо». Берман долго и трудно шел к признанию — широкому, международному признанию. Однако, добившись его, сумел удержать завоеванное. Этим сказано все...

Г. Цыпин, 1990

«Сегодня в Ленинградской государственной консерватории начались публичные испытания… группы юных музыкантов. Самый юный исполнитель среди экзаменующихся — Ляля Берман, 4 лет и 9 месяцев. Ребенок свободно исполняет произведения Баха, Чайковского и других композиторов. Им написан марш памяти С. М. Кирова». Эта первая «рецензия» профессора С. И. Савшинского на выступление Бермана была опубликована в «Ленинградской правде».

Да, он начинал как вундеркинд, и это, по-видимому, наложило определенный отпечаток на художественное формирование пианиста. В студенческую пору (Берман окончил Московскую консерваторию по классу А. Б. Гольденвейзера в 1953 году) и в период занятий в аспирантуре (1953–1956) он поражал и специалистов, и любителей прежде всего феноменальной виртуозностью. Одаренность молодого музыканта была отмечена и конкурсными регалиями: Берман стал победителем соревнования пианистов на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине (1951), завоевал пятую премию на конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе (1956) и третью премию на конкурсе имени Листа в Будапеште (1956).

Концертируя в разных городах нашей страны и за рубежом, Берман постепенно обогащал свой репертуар, в котором теперь представлена широкая стилистическая панорама от Баха, Генделя и Кунау до С. Прокофьева, Д. Шостаковича и А. Хачатуряна. Это позволило пианисту в двух клавирабендах представить слушателям «пунктирную» историю фортепианной сонаты (Моцарт, Гайдн, Бетховен, Шуман, Шуберт, Лист, Прокофьев). В то же время специфические черты дарования определяют особую приверженность Бермана к музыке Листа с ее насыщенной пианистической фактурой. По собственным словам музыканта, его репертуар практически не выходит за рамки «романтических координат». С оркестром, например, он чаще всего исполняет концерты Бетховена (№ 4), Листа (оба), Брамса (№ 1), Чайковского (№ 1), Рахманинова (№ 2 и 3).

В прошлом рецензенты неоднократно упрекали Бермана за самодовлеющую виртуозность. И похоже, артист прислушался к доброжелательной критике, а может быть, просто время сказало свое слово. Во всяком случае, раньше он вряд ли решился бы на некоторые ярко выраженные «антивиртуозные» программы. Так, одну из них составили две большие сонаты Шуберта — ре мажор и си-бемоль мажор. Редкое самоограничение! Берман вообще весьма требователен к себе как музыканту. «Себя, к примеру,- говорит он,- я никогда не буду считать сложившимся вполне. Я всегда играю как бы под знаком вопроса, не будучи до конца уверенным, хорошо ли то, что я делаю».

Такая внутренняя неудовлетворенность благотворно сказывается на самой манере пианиста, приносит ему интересные завоевания, а слушателям — запоминающиеся, порой неожиданные впечатления. «Если прежде,- пишет Г. Цыпин,- у него была заметна преимущественно великолепная работа рук («я был их рабом!..« — сетует он), то теперь со всей отчетливостью видишь откристаллизовавшийся ум художника, его зрелую, утвердившуюся в своих правах творческую мысль. Если ранее его влекла за собой („почти безудержно“, как он говорит) интуиция прирожденного виртуоза, самозабвенно купавшегося в стихии пианистической моторики, то сегодня его направляют серьезное чувство, накопленный за два с лишним десятилетия сценический опыт. Сдержаннее ныне стали темпы Бермана, четче грани музыкальных форм, содержательнее, яснее интерпретаторские замыслы. Доказательства — Восемнадцатая соната Бетховена, Третья Скрябина, „Картинки с выставки“ Мусоргского, Прелюдии Шостаковича, а также другие сочинения, входящие в программы пианиста последних лет. Повсюду здесь — отказ от виртуозных излишеств, художественная „аргументированность“ исполнительских высказываний».

Случилось так, что до недавнего времени искусство Лазаря Бермана пользовалось сравнительно ограниченной известностью за пределами СССР: пианиста знали преимущественно в Италии, где, он концертировал регулярно. Однако 1975 год стал в этом смысле переломной вехой в биографии Бермана: пластинки, записанные им за последние годы, получили широкий и благожелательный отклик во многих странах. По личному приглашению Г. Караяна он записал с прославленным маэстро и руководимым им Западноберлинским филармоническим оркестром Первый концерт Чайковского. В начале 1976 года состоялась первая большая поездка пианиста по США, прошедшая с огромным успехом. Затем последовали успешные гастроли по многим странам (лишь за четыре года он дал в США 130 концертов), все новые и новые диски. За короткий срок у него установились творческие контакты с такими прославленными дирижерами, как Ю. Орманди, К. Аббадо, К. М. Джулини, Л. Маазел, К. Мазур. Словом, настала пора широкого признания: «Каждый гастролер,— говорит Лазарь Берман,— переживает когда-то пору расцвета и взлета. Мне кажется, сейчас мое исполнение стало несколько иным, чем в былое время». Это верно. И об этом могут судить многочисленные слушатели.

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: Современные пианисты, 1990 г.