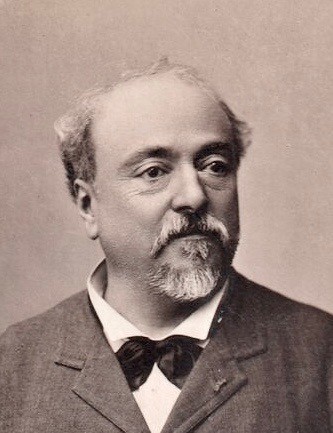

Шабрие, Алексис Эманюэль (Эммануэль) (фр. Emmanuel Chabrier; 18 I 1841, Амбер, Пюи-де-Дом — 13 IX 1894, Париж) — французский композитор.

Получил юридическое образование. В 1861–80 служил в Министерстве внутренних дел. Увлекался музыкой, занимался у Э. Вольфа (фортепиано), Т. Семе и А. Иньяра (гармония, контрапункт и фуга). В 1877 с успехом было исполнено первое крупное произведение Шабрие — оперетта «Звезда». В 70-х гг. Шабрие сблизился с В. д’Энди, А. Дюпарком, Г. Форе, К. Сен-Сансом, Ж. Массне. С 1879 он полностью посвятил себя музыкальной деятельности. В 1881 был репетитором хора «Концертов Ш. Ламурё», в 1884–1885 хормейстером театра «Шато д’о».

Среди лучших произведений Шабрие — поэма-рапсодия «Испания» для оркестра (1883), опера «Гвендолина» (на либретто К. Мендеса, 1886), комическая опера «Король поневоле» (1887), многочисленные фортепианные пьесы.

Смело и оригинально мысливший художник, Шабрие выступал против канонизированных правил в музыкальном творчестве и фетишизации стилевых приёмов; он ратовал за многообразное воплощение жизни в музыке. Во многих сочинениях проявились характерные для него остроумие и глубокий лиризм, творческая изобретательность и ясность мыслей. Его музыка отличается мелодической грацией, острой динамичностью. Шабрие оказал значительное влияние на современную французскую композиторскую школу.

Сочинения:

оперы — Гвендолина (1886, театр «Де ла Монне», Брюссель), Король поневоле (Le roi malgre lui, 1887, театр «Опера комик», Париж), лирическая драма Бризеида (не закончена, 1888–92); оперетты — Звезда (L'etoile, 1877, театр «Буфф-Паризьен», Париж), Неудачное воспитание (Une education manquee, 1879, Париж); лирическая сцена Суламифь для меццо-сопрано, хора и оркестра (на стихи Ж. Ришпена, 1885), Ода к музыке для солиста, женского хора и фортепиано (Ode, а la musique, 1891); для оркестра — Lamento (1874), Larghetto (1874), поэма-рапсодия Испания (1883), Радостный марш (Joyeuse marche, 1890); для фортепиано — Экспромт (Impromptu, 1873), Живописные пьесы (Piиces pittoresques, 1881), Три романтических вальса (Trois valses romantiques, для 2 фортепиано, 1883), Хабанера (Habanera, 1887), Фантастическое бурре (Bourree fantastique, 1891); романсы, песни и др.

Письма: Lettres d'E. Chabrier, «Revue de la Societe internationale de musique», 1909, 15 janvier, 15 fevrier, 1911, 15 avril; Lettres, а Nanine, P., 1910.

Литература: Музыкальная эстетика Франции XIX века, сост. текстов, вступит. ст. и вступ. очерки Е. Ф. Бронфин, М., 1974, с. 240–42; Tiеrsоt J., Un demi-siecle de musique francaise…, P., 1918, 1924 (рус. пер. — Тьерсо Ж., Полвека французской музыки, в кн.: Французская музыка второй половины XIX в., вступ. ст. и ред. М. С. Друскина, М., 1938); Коесhlin Ch., Pour Chabrier, «RM», 1930, janvier (рус. пер. — Кёxлин Ш., В защиту Шабрие, там же); Prodhоmme J. G., Chabrier in his letters, «MQ», 1935, v. 21, No 4; Poulenc Fr., E. Chabrier, P., 1961; Tienot Y., Chabrier, par lui meme et par ses intimes, P., 1965; Myers R., E. Chabrier and his circle, L., 1969; Robert Fr., E. Chabrier. L'homme et son oeuvre, P., 1970 («Musiciens de tous les temps», (v.) XLIII).

E. Ф. Бронфин

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

Превратности судьбы

Странное дело. Когда мы решили рассказать на страницах нашего издания об этом композиторе, нам казалось, что имя это на слуху у любителей классической музыки, по крайней мере тех, кто принадлежит к старшему поколению. Эманюэль Шабрие. Сразу вспоминается знаменитая оркестровая пьеса «Испания», еще недавно буквально не сходившая с концертных афиш.

Однако, вглядевшись чуть пристальнее, обнаруживаешь, что этим знакомство наше с Шабрие, даже заочное, по книгам, практически и ограничивается: о нем негде прочитать, его сочинения прочно забыты. Так стоит ли вспоминать об авторе одной, некогда модной пьесы? Стоит, ибо творческое наследие композитора на самом деле достаточно разнообразно, и короткий путь его во многом поучителен, и место, занятое им в истории музыки, прочно, и воздействие его на последующее развитие искусства, особенно французского, весьма существенно.

Начнем, однако, с хроникального сообщения, появившегося в «Русской музыкальной газете» в самом начале 1894 года. «Последним торжеством вагнеровского культа во Франции, — гласит оно, — стало представление в Парижской „Опера-комик“ оперы „Гвендолина“ Эманюэля Шабрие, автора известной у нас оркестровой рапсодии „Espana“. Названная опера 15 лет ожидала своей постановки, и только увертюра ее нередко входила в программы концертов. Как в выборе сюжета, заимствованного из старинных саксонских легенд, так и в музыке Шабрие является ревностным последователем Вагнера, смягченного, впрочем, элегантностью и декламационной певучестью француза. Опера прошла с большим успехом».

Итак, в тот год, оказавшийся предпоследним в его короткой жизни, Шабрие пережил свой самый большой триумф. Он шел к нему путем нелегким, тернистым.

Будущий композитор родился в семье юриста и посвятил себя праву. Сначала он учился в родном городке Амбере, а затем в 15 лет переехал в Париж, где окончил гимназию и факультет права в университете, поступил на службу в Министерство внутренних дел. Казалось, все предопределено. Но нет, он думал иначе: ведь заниматься музыкой начал с детства, уже в 8 лет мечтал стать именно композитором. И жизненное призвание, как это часто случается, оказалось сильнее инерции. После занятий по композиции с профессором консерватории Т. Семе, по фортепиано с учеником Шопена Э. Вольфом, а также по скрипке с Р. Гаммером Шабрие стал посвящать все больше времени музыке. Общительный и остроумный, он быстро сблизился с ведущими музыкантами столицы, его заметили в художественных кругах.

Достаточно поздно — в 1877 году — тридцативосьмилетний Шабрие «успешно дебютировал на композиторском поприще опереттой «Звезда» в театре «Буфф-Паризьен», том самом, где некогда властвовал Жак Оффенбах, где царило веселье. Талант музыканта казался созданным для этого жанра. Но вместо того, чтобы развивать успех, Шабрие пошел другим путем. «И не досадно ли, — восклицал позже историк французской музыки Ж. Тьерсо, — что ему не удалось развернуть во всю ширь гений шутки, сатиры и необузданной буффонады. Он мечтал написать целые сцены в стиле подлинного Рабле. Тут он показал бы себя».

Кто знает, может быть, в этих словах и есть доля правды, но быстротечное время не дало возможности это проверить. Окрыленный успехом Шабрие спустя два года вовсе оставил государственную службу, а в год сорокалетия музыканта прославленный дирижер Ш. Ламуре пригласил его стать хормейстером и аккомпаниатором в своих традиционных концертах. Его первой и главной задачей стало разучивание отрывков из «Тристана и Изольды» к предстоящему концертному исполнению оперы. Впечатление, произведенное этим шедевром на французского музыканта, было сильнейшим, неизгладимым. Шабрие стал одним из самых пылких почитателей Вагнера, возглавил кружок, получивший в Париже прозвание «Маленького Байрейта».

Конечно, воздействие байрейтского маэстро ощутимо отразилось в новых его произведениях, выражаясь и в выборе текстов и сюжетов, и в характере оркестровых красок, и в отдельных приемах письма. Слушатели воспринимали это особенно остро, и — соответственно своим пристрастиям — спорили об этом особенно бурно. Но сейчас, вглядываясь в партитуры Шабрие, вслушиваясь в те немногие его сочинения, что записаны на пластинки, куда больше внимания обращаешь на их своеобразие, на их индивидуальность и национальную характерность, чем на вагнеровские влияния — таково свойство времени.

Это в полной мере относится и к фортепианному циклу «Живописные пьесы», которым он отметил свое сорокалетие, и к романсам, первые из которых появились в свет в 1883 году, и конечно, к «Испании», впервые прозвучавшей тогда же в Концертах Ламуре. Быть может, Ж. Тьерсо, услышавший в этой пьесе, написанной под впечатлением путешествия в Андалузию, нечто совершенно новое, «революционное», несколько преувеличивает, забывая испанские шедевры Бизе, Глинки, Римского-Корсакова. Но он безусловно прав, утверждая: «Испания» представляет собой музыкальную картину, богато насыщенную движением и жизнью, сверкающую красочностью, ослепительную по своей звучности.

В этом произведении, столь отличном от всего, что до сих пор писалось во Франции (да и не только в одной Франции!), можно было услышать самые причудливые сочетания звуков: раскатистые взрывы тромбонов, сопровождаемых отрывистым перебором арф, переплетение гармоний, то чрезмерно богатых, то намеренно неполнозвучных, аккорды самых вольных сочетаний; ритмы, то нарочито примитивные, то изломанные. Это произведение стало образцом, которому — сознательно или нет — следует молодежь еще и поныне.

Последнее в жизни Шабрие десятилетие было необычайно насыщенным. Оно принесло и новые фортепианные пьесы (их высоко ценил и прекрасно играл позднее А. Корто, посвятивший им большую статью), «Хабанеру» и «Фантастическое бурре», прекрасную, мелодически проникновенную «Оду в честь музыки» для сопрано, женского хора и оркестра и вдохновенную кантату «Суламифь», романсы.

Но больше всего влекло Шабрие к музыкальному театру, и самое значительное в его наследии принадлежит все же сцене. Первая опера его, «Гвендолина», как мы уже знаем, далеко не сразу пробилась на парижскую сцену (увы, такова печальная традиция французской столицы — вспомним «Кармен», многие оперы Массне). Поставленная впервые в Брюсселе в 1886 году, она шла затем в ряде городов Германии, что еще больше усилило репутацию автора как закоренелого вагнериста и недоверие к нему на родине. Да и парижская премьера не помогла восстановить справедливость.

Правда, следующая опера, комическая — «Король поневоле» — имела более счастливую участь: она увидела свет рампы в парижской «Опера-комик» и сразу завоевала сердца публики. В ней Шабрие развил те черты, которые пленили многих еще в «Звезде». Но и тут вмешался случай — театр пострадал во время пожара, и спектакли прекратились. Ну, а музыкальная драма «Бризеида», над которой автор работал уже тяжело больным, так и осталась неоконченной. Сохранился лишь первый акт, где он предстает тонким лириком, знатоком жизни, психологии. И нет в музыке этих произведений ничего рабски подражательного, нет в них и пресловутой тени эпигонства, закрывавшей от современников облик истинного музыканта.

Удивительное дело: при полной несхожести творческих почерков и стилей, очень многое в биографии Эманюэля Шабрие напоминает о судьбе Мусоргского: и тяготы короткой жизни, и непонимание современников (в том числе и обвинения в непрофессионализме и вульгарности), и жанровые пристрастия, и запоздалое, посмертное признание. Оговоримся еще раз: все это очень условно и не подразумевает ни сравнений, ни сопоставления масштабов таланта. Но все же, как нам представляется, современному любителю музыки будет над чем подумать, читая приводимые ниже фрагменты из статьи выдающегося французского музыканта XX века Шарля Кеклена «В защиту Шабрие», статьи, положившей начало возрождению интереса к наследию музыканта:

«Подобно многим моим современникам я вырос вместе с музыкой Шабрие. Она была моей радостью. Радостью осталась и сейчас. Шабрие — не только большой музыкант, не только — один из наиболее великих музыкантов; он музыкант непонятый, и непонятый очень многими. Я твердо надеюсь, что творчество Шабрие разгонит своей лучезарной красотой эти губительные туманы, подобно тому, как Гелиос рассекает тучи своими золотыми стрелами.

Утверждать, что техника Шабрие слабовата, — это было обычным мнением еще недавно. Шабрие не окончил ведь консерватории, и поэтому его ославили дилетантом! Ж. Сервьер, утверждая (совершенно правильно), что наш музыкант не был учеником Франка, добавляет: „Иначе он изучил и применил бы законы музыкального развития“. Поблагодарим же великолепного Шабрие за то, что он ни к коей мере этим „законам“ не следовал и таким образом избавил нас от скуки, которую так часто нагоняют некоторые ученики „папаши Франка“ (я не говорю: Франка, к которому разрешите мне питать чувства верности и симпатии, хотя это сейчас и не в моде). Ах, Шабрие, какая удача, какое счастье, что вам неведомы такие построения, какие встречаем, например, в симфонии Эрнеста Шоссона! Счастливое неведение — мы обязаны ему такими прелестными, такими стройными вещами.

Никто не смеет порочить звуковую палитру Шабрие. Есть вещи, которые нельзя отрицать, например, блеск солнца, а следовательно, и блеск оркестра в „Короле поневоле“. Добавим к этому его звуковое разнообразие, его правдивую экспрессивность, беспрестанную изобретательность, его изумительную стройность. Он никогда не заглушает голосов, несмотря на всю свою звуковую насыщенность. Это чудо какое-то — как у Берлиоза, но достигаемое иными путями.

„Качества, которых ему недоставало, это богатство рисунка, искусство диатонической мелодии, конструктивной стройности ансамбля“, — добавляет г. Сервьер. Ну и что же? Разве конструкция пьесы должна непременно придерживаться формы сонаты, песенной формы, формы рондо? Разве его „Фантастическое бурре“ и „Ода в честь музыки“ не удивительно стройны и пропорциональны — без провалов и длиннот? Пройдем мимо этого.

Почему же его не хотят признавать? Именно потому, что он был велик и гениален, потому что он оставался самим собой, был неожидан и разнообразен, потому что нельзя его вставить в готовые уже рамки, потому что его надо уметь понимать, откинув предвзятые мнения, наконец, потому что друзья его — и прежде всего они — ошибались. Увы, слишком часто друзья, добрые друзья видят только внешний образ артиста, судят о нем по будничным своим впечатлениям. Они подмечают гримаски артиста, его недостатки, его слабости. Но они не могли бы вскрыть внутреннюю сущность его, если бы постарались подойти к нему по пути его музыки, а на это редко давали себе труд.

Против Шабрие создалась коалиция франкистов и официальных представителей консерватории (я уверен, конечно, что никакого сговора тут не было). Для них Шабрие оставался только дилетантом, он не мог допускаться к соревнованию на фугу; работая в тяжелых условиях, он не мог прибегать к приемам, ведущим к наградам, и к тому же он писал в „некорректном стиле“, употреблял последовательности из нонаккордов и такие модуляции, в которых в то далекое время ничего не понимали члены Института — как некогда Буальдье у Берлиоза.

К счастью у Шабрие, кроме друзей франкистов, были и иные друзья среди новых поколений, правда, он лично их не знал. Это были Флоран Шмитт, Равель и далее — Мийо. Конечно, дружба эта с трудом прокладывала себе дорогу. Нужно время, чтобы понять музыку, даже ясную и живую, если она носит индивидуальный характер».

Прервем цитату, взятую из статьи, написанной более шестидесяти лет назад. Какова степень правоты Кеклена? На этот вопрос вправе ответить сама музыка и время.

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: «В мире музыки», 1991 г.

• Шабрие. Рапсодия «Испания» (оркестр п/у Т. Бичема)