Фугато (итал. fugato, буквально — фугированно, фугообразно, подобно фуге) — имитационная форма, по способу изложения темы (часто также развития) родственная фуге (1).

В отличие от фуги, не имеет ясно выраженной полифонической репризы; как правило, используется в качестве раздела более крупного целого. Чёткое изложение темы, имитационные вступления голосов и постепенное уплотнение полифонической фактуры — существенные черты фугато (фугато могут быть названы только те имитации, к-рые обладают этими качествами; в случае их отсутствия применяется термин «фугированное изложение»). Фугато — форма менее строгая, чем фуга: число голосов здесь может быть непостоянным (1-я часть симфонии c-moll Танеева, цифра 12), тема может быть проведена не во всех голосах (начало Credo из «Торжественной мессы» Бетховена) или изложена сразу с противосложением (21-я симфония Мясковского, цифра 1); обычны кварто-квинтовые соотношения темы и ответа, но отступления нередки (вступление к 3-му действию оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры» Вагнера; 1-я часть 5-й симфонии Шостаковича, цифры 17–19). По строению фугато весьма разнообразны. Во многих соч. воспроизводится наиболее стабильная часть фуги — экспозиция, причём чёткое одногол. начало фугато, ясно отделяющее его от предшествующей музыки, контрастирует с окончанием, к-рое не отграничивается от к.-л. иного продолжения, часто неполифонического (финал фп. сонаты No 6, 2-я часть симфонии No 1 Бетховена; см. также пример в колонке 994).

Кроме экспозиции, фугато может содержать раздел, подобный развивающему разделу фуги (финал квартета No 2 Чайковского, цифра 32), к-рый далее обычно преобразуется в сонатную разработку (1-я часть квартета D-dur Франка). Изредка фугато трактуется как неустойчивое построение (двойное фугато в начале разработки 1-й части 6-й симфонии Чайковского: d-moll — a-moll — e-moll — h-moll). Применение в фугато сложных контрапунктич. приёмов не исключается (фугато с удержанным противосложением в 1-й части 5-й симфонии Мясковского, цифра 13; стретта в фугато «Пусть узнают, что значит власть» из 2-го д. оперы «Майская ночь» Римского-Корсакова; двойное фугато во 2-й части 7-й симфонии Бетховена; тройное фугато в увертюре к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» Вагнера, такт 138; пятерное фугато (фуга) в коде финала симфонии C-dur «Юпитер» Моцарта), однако простые имитац. формы являются нормой.

Если фуга отличается полнотой развития и художеств. самостоятельностью образа, то фугато играет в произв., в к-рое оно «врастает», подчинённую роль.

Наиболее типично использование фугато в сонатной разработке: динамич. возможности имитации служат подготовке кульминации новой темы или раздела; фугато может находиться как во вступительном (1-я часть 6-й симфонии Чайковского), так и в центральном (1-я часть 1-й симфонии Калинникова) или предыктовом разделах разработки (1-я часть 4-го концерта для фп. с оркестром Бетховена); основанием темы служат чёткие мотивы главной партии (певучие темы побочной чаще обрабатываются канонически).

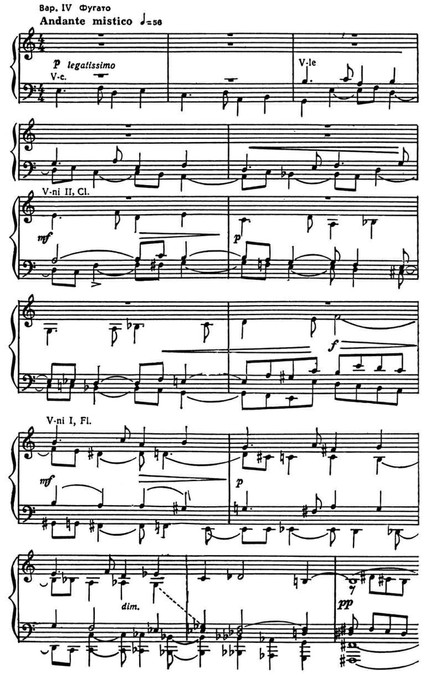

A. K. Глазунов. 6-я симфония. Часть II.

Вообще же фугато находит применение в любой части муз. произв.: при изложении и развитии темы (Allegro в увертюре к опере «Волшебная флейта» Моцарта; главная партия в увертюре к опере «Проданная невеста» Сметаны), в эпизоде (финал 5-й симфонии Прокофьева, цифра 93), репризе (фп. соната h-moll Листа), сольной каденции (концерт для скрипки с оркестром Глазунова), во вступлении (1-я часть 5-го струн. квартета Глазунова) и коде (1-я часть симфонии «Ромео и Юлия» Берлиоза), средней части сложной трёхчастной формы (ария Грязного из 1-го д. оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова), в рондо (No 36 из «Страстей по Матфею» Баха); в форме фугато может излагаться оперный лейтмотив («тема жрецов» во вступлении к опере «Аида» Верди), строиться оперная сцена (No 20 с из 3-го д. «Князя Игоря» Бородина); иногда фугато — одна из вариаций (No 22 из «Гольдберговских вариаций» Баха; хор «Чудная небесная царица» из 3-го д. оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова, цифра 171); фугато как самостоят. пьеса (И. С. Бах, BWV 962; А. Ф. Гедике, ор. 36 No 40) или часть цикла (2-я часть симфониетты in E Хиндемита) встречается редко. Форма фугато (или близкая к ней) возникла в произв. строгого стиля в связи с развитием техники имитации, охватывающей все голоса.

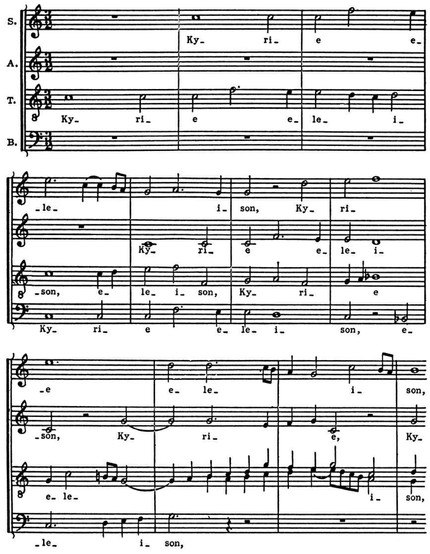

Жоскен Депре. Missa sexti toni (super L’homme armé). Начало Kyrie.

Фугато широко применялось в соч. композиторов 17 — 1-й пол. 18 вв. (напр., в жигах из инстр. сюит, в быстрых разделах увертюр). Фугато гибко использовал И. С. Бах, достигая, напр. в хор. сочинениях, необычайной образной выпуклости и драм. экспрессии (в No 33 «Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden» и в No 54 «LaЯ ihn kreuzigen» из «Страстей по Матфею»). Поскольку выразит. смысл фугато отчётливо выявляется в сопоставлении с гомофонным изложением, композиторы 2-й пол. 18 — нач. 19 вв. многообразно пользуются этим «светотеневым» контрастом. Фугато в инстр. произв. Гайдна — способ полифонизации гомофонного тематизма (реприза 1-й части струн. квартета ор. 50 No 2); Моцарт видит в фугато один из путей сближения сонаты и фуги (финал квартета G-dur, K.-v. 387); роль фугато резко возрастает в соч. Бетховена, что обусловлено стремлением композитора к общей полифонизации формы (двойное фугато в репризе 2-й части 3-й симфонии значительно усиливает и концентрирует в себе трагедийное начало).

Фугато у Моцарта и Бетховена — непременный член в системе полифонич. эпизодов, образующих «большую полифонич. форму» на уровне одной части (фугированные главная и побочная партии в экспозиции, побочная партия в репризе, имитац. разработка, стреттная кода в финале квартета G-dur, K.-v. 387 Моцарта) или цикла (фугато в 1-й, 2-й и 4-й частях 9-й симфонии; фугато в 1-й части, корреспондирующее с финальной фугой, в фп. сонате No 29 Бетховена).

Мастера 19 в., творчески развивая достижения представителей венской классич. школы, трактуют фугато по-новому — в плане программном («Битва» в интродукции «Ромео и Юлии» Берлиоза), жанровом (финал 1-го д. оперы «Кармен» Бизе), изобразительном (метель в финале 4-го д. оперы «Иван Сусанин» Глинки) и фантастически-изобразительном (картина вырастающего леса в 3-м д. оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова, цифра 253), наполняют фугато новым образным смыслом, трактуя его как воплощение демонич. начала (часть «Мефистофель» из «Фауст-симфонии» Листа), как выражение раздумья (вступление к опере «Фауст» Гуно; вступление к 3-му д. оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры» Вагнера), как реалистич. картину жизни народа (вступление к 1-й картине пролога оперы «Борис Годунов» Мусоргского). Фугато находит многообразное применение у композиторов 20 в. (Р. Штраус, П. Хиндемит, С. В. Рахманинов, Н. Я. Мясковский, Д. Д. Шостакович и др.).

Литература: см. при ст. Фуга.

В. П. Фраёнов

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.