Симфоническая поэма «Стенька Разин», Op. 13 (1885)

Середину 1880-х гг. нередко называют «бородинским периодом» в творчестве Александра Константиновича Глазунова. В это время молодой композитор весьма часто встречался с Александром Порфирьевичем Бородиным, показывал ему свои сочинения – и, разумеется, испытал сильное влияние старшего коллеги. Именно под влиянием Бородина в творчестве Глазунова в эти годы возникает героико-эпическая тематика. Ее первым воплощением стала оркестровая элегия «Памяти героя», в которой воспевался некий безымянный идеализированный герой. Но общение с Бородиным не могло не привлечь внимание Глазунова к одной из любимейших тем композиторов-кучкистов вообще и Бородина в частности – к отечественной истории. За написанием элегии с ее абстрактными образами в скором времени последовало создание другого оркестрового сочинения, посвященного конкретному русскому историческому деятелю – симфонической поэмы «Стенька Разин».

Замысел этой поэмы – точнее отдаленный ее прообраз – возник еще в 1882 г., когда Глазунов задумал увертюру на тему песни бурлаков «Эй, ухнем», которой предполагалось противопоставить «персидскую контртему». С образом Степана Разина этот замысел поначалу не связывался (не исключено, что программа сочинения была подсказана Владимиром Ивановичем Стасовым).

Разработанная композитором программа поэмы связана с широко известной по народным песням историей атамана и персидской княжны (известно, что Цезарь Антонович Кюи подверг критике эту программу, упрекая Александра Константиновича в неясности, однако представление о сюжете сочинения она всё же дает весьма определенно). Начало произведения живописует спокойствие волжских просторов, которое вскоре нарушается появлением ватаги на стругах во главе с грозным атаманом. Рядом с героем – прекрасная княжна-персиянка. Красавица рассказывает разбойникам сон, привидевшийся ей: атаману суждено погибнуть, его соратникам – «по тюрьмам сидеть», а ей самой – лишиться жизни, утонув в Волге. Сон оказывается пророческим: разбойников окружают царские войска. И тогда атаман вспоминает, что он «ничем не жаловал» Волгу, гуляя по ней столько лет. Теперь он дарует реке не золото, не жемчуг, а самое дорогое, чем он владеет. Бросив в Волгу персидскую княжну, он во главе ватаги вступает в бой с царскими войсками.

Воплощая этот сюжет в симфонической поэме, композитор не следует точно за всеми его перипетиями – программность носит обобщенный характер. Некоторые черты музыкальной формы на момент создания «Стеньки Разина» уже можно назвать типичными чертами симфонических сочинений композитора – в частности, отсутствие четкой грани отделяющей разработочный раздел от репризного (начало репризы совпадает с кульминационным моментом разработки). Сонатная форма, открывающаяся обширным вступлением и замыкаемая кодой, трактуется весьма вольно, сопоставление тем в экспозиции осуществляется по принципу контраста: традиционно противопоставляется активная действенность главной партии созерцательной лирике побочной, что сочетается с непрерывным развитием народной темы «Эй, ухнем». Полностью, в своем первозданном виде эта тема появляется лишь в финальном разделе произведения, но ее интонации присутствуют в поэме постоянно, начиная со вступления.

В стремительной главной партии, живописующей разбойничью ватагу, элементы «Эй, ухнем» переплетаются с интонациями другой русской народной песни – «Вниз по матушке по Волге», создавая образ мощной стихийной силы, вырывающейся на свободу, на простор. Этой теме контрастирует побочная партия, представляющая образ персидской княжны – ориентальная тема спокойного, созерцательного характера. Но даже здесь мотивы «Эй, ухнем» не исчезают – они лишь принимают иное звучание, изысканно «оплетая» мелодию. Особенно интенсивным становится развитие их в разработке, в которой они тоже оказываются связанными с «персидской» темой – но теперь народные мотивы сочетаются с ориентальной мелодией в полифоническом совмещении, напряженность которого постепенно нарастает. Этот процесс продолжается и в репризном разделе, где бурлацкая песня принимает все более рельефные очертания. Одновременно переосмысливается побочная партия, приобретая волевые, мужественные черты. Эта тема, элементы которой постепенно выкристаллизовывались на протяжении всей симфонической поэмы, наконец окончательно обретает свой облик в коде – она проводится полностью. В мощном изложении медных духовых (тромбонов и труб) тема звучит поистине грозно. Ее стихийная мощь подчеркивается ударами тамтама, «скачущим» ритмом, оживленными фигурациями и форшлагами.

Симфоническую поэму «Стенька Разин» Глазунов завершил в 1885 г., и в ноябре того же года состоялась мировая премьера произведения – оно прозвучало в Санкт-Петербурге в рамках первого Русского симфонического концерта. Оркестр Мариинского театра под управлением Георгия Оттовича Дютша исполнил ее наряду с сочинениями других русских композиторов. Два года спустя, когда ушел из жизни Александр Порфирьевич Бородин, Глазунов посвятил поэму его памяти.

Первый период творчества Глазунова, который можно назвать юношеским, завершают два произведения, отличающиеся достаточно высокой степенью владения формой и фактурой, но еще несамостоятельные по стилю и не выходящие из круга типично «кучкистских» образов и приемов музыкального письма, — симфоническая поэма «Стенька Разин» (1885) и Вторая симфония (1886). Оба эти сочинения, связанные с народной эпической образностью, написаны под заметным влиянием Бородина, которое сказывается как в структуре тематизма, так и в приемах развития, в сочности, насыщенности оркестрово-гармонического колорита. От Бородина идет и красочное сопоставление русского и восточного начал, одновременно и контрастирующих друг другу, и обнаруживающих порой неожиданную близость и родство.

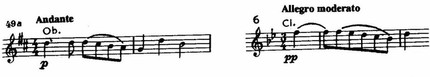

Партитуре «Стеньки Разина» композитор предпослал развернутую программу, основанную на народных песнях разинского цикла. В центре этой программы эпизод с персидской княжной, брошенной Разиным в Волгу. Бурлацкой народной песне «Эй, ухнем», характеризующей Степана Разина с его буйной ватагой, противопоставлена томная лирическая тема княжны, представляющая собой, по свидетельству Кюи, один из вариантов распространенной на Востоке песни, мелодия которой была использована Глинкой для персидского хора в «Руслане и Людмиле». Контраст обеих тем, служащих основой главной и побочной партий, оттеняется с помощью оркестровых и гармонических средств: в отличие от первой темы, сурово звучащей у басового тромбона с сопровождением стремительных фигураций струнных и деревянных духовых, тема побочной партии мягко интонируется солирующим кларнетом в замедленном темпе на фоне легкого, прозрачного аккомпанемента арфы и высоких деревянных. В то же время композитор находит в темах некоторые общие мелодические обороты, что дает возможность их сближения в ходе развития.

Если тема персидской княжны остается в основном неизменной, то первая тема, постепенно вырисовывающаяся во вступительном Andante на фоне глухо звучащих басов, претерпевает различные ритмические изменения (смена четырехдольного размера трехдольным, ритмическое уменьшение и увеличение) и звучит то ухарски, задорно, то грозно и величественно. Музыка изобилует красочными эффектами, порой приобретающими определенное изобразительное значение (например, стремительно нисходящее движение всего оркестра на три октавы и глиссандо арфы, передающее всплеск воды при падении тела княжны, перед заключительным Andante mosso). Но при этом картинно изобретательное начало преобладает над драматически «событийным» и связь музыки с программой остается довольно относительной, на что обратил внимание Кюи в упомянутой рецензии.

Ю. Келдыш