Гусев Пётр Андреевич (16 (29) XII 1904, Петербург — 30 III 1987, Ленинград) — советский артист балета, балетмейстер, педагог. Заслуженный артист РСФСР (1947), заслуженный деятель искусств РСФСР (1966).

В 1922 окончил Петроградское хореографическое училище (ученик A. B. Ширяева и В. И. Пономарёва). Один из организаторов группы «Молодой балет» (1923). В 1922–35 артист Ленинградского театра оперы и балета. Первый исполнитель ролей: Щелкунчик (1929, балетмейстер Ф. В. Лопухов), Асак («Ледяная дева», 1927, балетмейстер тот же), Жером («Пламя Парижа», 1932, балетмейстер В. И. Вайнонен); участник премьеры «танцсимфонии» «Величие мироздания» на муз. Бетховена (1923, балетмейстер Лопухов). Среди ролей: Джеймс («Сильфида»), Люсьен («Пахита»), Иван-царевич («Жар-птица»), Амун («Египетские ночи»), Борис («Болт» Шостаковича), Трубадур («Раймонда»), Голубая птица, Дезире; Кули («Красный мак»), па-де-дё («Тщетная предосторожность»), уральский, украинский танцы («Конёк-Горбунок»), танец египетских акробатов (в опере «Юдифь» Серова, балетмейстер Ф. В. Лопухов).

Одновременно в 1932–35 работал в Ленинградском Малом театре. Роли: Франц; Пётр («Светлый ручей» Шостаковича) — оба поставил Лопухов. В 1935–45 солист Большого театра. Роли: Гирей, Жан де Бриен; Абдерахман («Раймонда»), Менерс («Алые паруса» Юровского).

Вёл большую концертную работу в Ленинграде с О. П. Мунгаловой и Т. М. Вечесловой, в Москве с О. В. Лепешинской.

В 1945–50 художественный руководитель балета Театра им. Кирова, в 1960–62 главный балетмейстер Ленинградского Малого театра, 1962–66 — Новосибирского театра, в 1958–60 руководитель курсов балетмейстеров в КНР, организатор балетного театра в Пекине, училищ в Шанхае, Гуанджоу (Кантоне). Поставил: «Семь красавиц» (1952, Театр им. Ахундова, Баку; 1953, Ленинградский Малый театр; 1963, Киев; 1963, Новосибирск), «Три мушкетёра» Баснера (1966, Новосибирск), «Ледяная дева» (1964, там же, по Лопухову).

Возобновил балеты классического наследия: «Корсар» (1955, Ленинградский Малый театр; 1958, Пекин; 1962, Новосибирск), «Жизель» (1960, Пекин; 1978, Улан-Удэ), «Лебединое озеро» (1959, Пекин; 1978, Саратов), «Раймонда» (1964, Новосибирск; 1978, Будапешт), «Арлекинада» (1967, ленинградский Камерный балет; 1969, Киевское хореографическое училище; 1975, Ленинградский Малый театр); «Привал кавалерии» Армсгеймера (1968, Камерный балет; 1975, Ленинградский Малый театр; 1978, Новосибирск; 1979, Пермь),«Шопениана» (1978, Новосибирск), Гран па из балета «Пахита» (1972, Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко).

С группой учеников-балетмейстеров поставил в Пекине «Красавица рыбка» У Цзуцяна и Ду Минсина (1959), «Наводнение» Ду Минсина (1960), предприняв первые опыты совмещения приёмов европейского и китайского классического танца.

Преподавал в Ленинградском институте театрального искусства (1922–30), в Ленинградской государственной эстраде и эстрадном техникуме (1925–35), Ленинградском хореографическом училище (1927–30), Ленинградском Малом театре (1930–35, 1960–62), Московском хореографическом училище (1935–41, художественный руководитель училища), московском Большом театре и Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко (1935–40, 1950–57), Новосибирском театре (1963–66), Пекинском хореографическом училище, с 1966 руководитель балетмейстерского отделения кафедры музыкальной режиссуры Ленинградской консерватории; с 1973 профессор.

Автор многочисленных статей в периодической печати, сборниках «Алексей Ермолаев» (1974), «Михаил Габович» (1977), «Воспоминания об Асафьеве» (1976). Написал предисловия к книгам Ю. Слонимского «В честь танца» (1968) и «Драматургия балетного театра XIX века» (1977).

Сочинения: Новый «Щелкунчик», «СМ», 1966, № 7; Балеты, семинары, сомнения, «Театр», 1966, № 3; Три конкурса балета, там же, 1972, № 6; «Спящая красавица» в сб.: Мариус Петипа, Л., 1971; Главное направление — современность, в сб.: Музыка и хореография современного балета, 1975.

Литература: Слонимский Ю., Юбилей мастера, «СМ», 1964, № 12; Музыкальная культура Ленинграда за 50 лет, отв. ред. и автор вступ. ст. В. М. Богданов-Березовский, Л., 1967; Станишевский Ю., Классика на сцене, К., 1969.

Источник: Балет: энциклопедия, 1981 г.

Этого артиста, внесшего огромный вклад в развитие дуэтного танца, называли «королем поддержки». И даже теперь немногие артисты могут повторить его почти акробатические трюки.

Петр Гусев родился 16 (29) декабря 1904 года в Санкт-Петербурге. Сперва он учился в частной балетной школе у знаменитой балерины Мариинского театра – Ольги Преображенской. Она и привела его в Петроградское балетное училище, которое он закончил в 1922 году. Талант Гусева проявился еще в школе – но это был талант не только выдающегося танцовщика, но и педагога. Он сам умел угадывать таланты, имел особую способность выращивать их, и многие артисты с гордостью называли себя его учениками. Еще будучи учеником старших классов школы, Гусев вел занятия с младшими классами, где учились будущие знаменитые хореографы Леонид Якобсон и Ростислав Захаров, а также будущий выдающийся танцовщик Алексей Ермолаев, который, став премьером Большого театра, продолжал заниматься у Гусева..

В 1924 году Гусев был принят в труппу Петроградского академического театра оперы и балета.

Вместе со своим школьным товарищем Георгием Баланчивадзе, будущим историком балета Юрием Слонимским и художником Владимиром Дмитриевым он стал организатором труппы «Молодой балет», программа вечеров которого состояла в основном из номеров, поставленных Баланчивадзе. К этой группе энтузиастов примыкали молодые танцовщицы и танцовщики, в том числе Ольга Мунгалова, ставшая на многие годы неизменной партнершей Гусева.

Когда в 1931 году Федор Лопухов стал создателем и художественным руководителем балетной труппы Малого оперного театра, Гусев одновременно с работой в Кировском театре танцевал главные роли в новых спектаклях Лопухова – «Щелкунчик» и «Ледяная дева», участвовал в премьере «танцсимфонии» «Величие мироздания».

После триумфа балета Лопухова «Светлый ручей» на музыку Д.Д. Шостаковича, где Гусев танцевал роль Петра, хореографу предложили перенести спектакль на сцену Большого театра в Москве. Лопухов стал художественным руководителем труппы. Гусев вместе с другими артистами последовал за ним. Но балет не понравился самому Сталину, на него ополчилась пресса, Лопухова уволили из Большого театра. Гусев оказался в сложном положении – возвращаться в Ленинград, где балетом Кировского театра «заведовала» Ваганова, недолюбливавшая Лопухова и его единомышленников, Гусеву не хотелось. Он остался в Москве. И, как выяснилось, правильно сделал.

С 1935 года Гусев был ведущим солистом Большого театра, танцевал с Галиной Улановой, позднее – с Майей Плисецкой. В Ленинград он вернулся в 1945 году победителем – его назначили художественным руководителем Кировского театра.

Его дальнейшая судьба довольно причудлива – с 1950 по 1956 год он педагог театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, пишет серьезные теоретические статьи и в то же время ставит в Баку, а затем в Ленинграде балет Кара-Караева «Семь красавиц» по мотивам поэмы Низами, в 1958 году уезжает в Китай, чтобы организовать в Пекине балетный театр, открывает хореографические училища в Шанхае и Чанчжоу, руководит курсами балетмейстеров, ставит первые китайские балеты «Красавица рыбка» и «Наводнение». Рассказывая об этом периоде своей жизни, Гусев с юмором вспоминал, как тяжело было учить китайских танцовщиц поддержкам: когда он, показывая ту или иную поддержку, брал танцовщицу за талию, она тряслась как осиновый лист – боялась, что ее обвинят в безнравственности, если она позволяет мужчине при всех до себя дотрагиваться…

Вернувшись в 1960 году, Гусев стал балетмейстером Ленинградского Малого театра, в 1962 году его назначили балетмейстером Новосибирского театра. В Новосибирске Гусев предложил танцовщику Олегу Виноградову, только что закончившему школу, попробовать свои силы на балетмейстерском поприще: сначала это был новый вальс в первой картине «Лебединого озера», затем – балет Сергея Прокофьева «Золушка», сделавший хореографа сразу известным всему балетному миру России.

Он всегда помогал молодежи. «Мы работали с душой, чтобы только заслужить его одобрение. При Гусеве у нас были и молодежные спектакли, – вспоминала балерина Нинель Петрова. – Артисты писали заявки в худсовет, если там решали, что надо попробовать, – нам давали репетитора, и потом тех, кто справился, ставили в репертуар».

Список поставленных Гусевым балетов поражает разнообразием – там и восстановленная «Ледяная дева», и классика – «Корсар», «Жизель», «Лебединое озеро», «Раймонда», и новинка – «Три мушкетера» Вениамина Баснера. С 1966 по 1983 год он был заведующим кафедрой балетмейстеров Ленинградской консерватории, с 1973 года – профессором. Его перу принадлежат многочисленные статьи, посвященные вопросам балетного театра и сохранения классического наследия.

Последней работой Гусева в театре стала реконструкция балета Петипа (редакция старого балета Жюля Перро) «Корсар», которую он сделал для Кировского балета в 1987 году. В последний месяц перед смертью Гусев готовил роль Медоры с совсем молоденькой танцовщицей, работавшей в театре второй сезон, – будущей звездой театра Юлией Махалиной. Работали неспешно, Гусев проходил с ней все детали хореографии и образа, рассказывал ей разные балетные истории, шутил…

Петр Гусев умер 30 марта 1987 года в Ленинграде.

Д. М. Трускиновская

Источник: 100 великих мастеров балета, 2010 г.

Заслуженный артист РСФСР (1947), заслуженный деятель искусств РСФСР (1966), народный артист РСФСР (1984), профессор (1973). Окончил ЛХУ в 1922 (ученик В. Пономарева, А. Ширяева). Один из организаторов труппы «Молодой балет».

Артист Мариинского театра в 1922-35. Первый исполнитель партий: Щелкунчик («Щелкунчик», балетм. Ф. Лопухов), Асак («Ледяная дева»), Жером («Пламя Парижа»), участвовал в премьере «Танцсимфонии»; др. партии: Джеймс; Люсьеп («Пахита»), Иван-царевич («Жар-птица»), Амун («Египетские ночи»), Борис («Болт»), Трубадур («Раймонда»), Голубая птица, Дезире; па-де-де («Тщетная предосторожность»), Молодой кули («Красный мак»), уральский, украинский танцы («Конек- Горбунок»), танец египетских акробатов (опера «Юдифь», балетм. Ф. Лопухов).

Одновременно (1932-35) выступал в Малом театре: Франц; Петр («Светлый ручей»). В 1935-45 солист Большого театра [среди нов. партий: Гирей, Жан де Бриен, Абдерахман; Менерс («Алые паруса»)].

В 1945-50 художественный руководитель балета Театра им. Кирова, в 1950-56 педагог Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко; педагог, затем художественный руководитель балета ГАБТа. В 1951 поставил в Театре им. Ахундова балет К. Караева «Семь красавиц», который затем перенес в Ленинград (Малый театр, 1953), Киев, Новосибирск.

В 1958-60 педагог балетмейстерских курсов в КНР и организатор балетного театра (Пекин), хореографических училищ (Шанхай, Кантон). В Пекине осуществил постановки балетов «Красавица-рыбка» и «Наводнение» (первые опыты совмещения в одном произведении приемов классического балета и китайского классического танца), познакомил китайских зрителей с классическими балетами «Жизель», «Корсар», «Лебединое озеро». В 1960-62 худ. рук. балета Малого театра, а в 1963-66 — Новосибирского театра.

Постановки Гусева («Ледяная дева», «Три мушкетера»), а также постановки работавших в это время в Новосибирске Ю. Григоровича и О. Виноградова выдвинули труппу театра в ряд лучших балетных коллективов страны. Гусев плодотворно занимался педагогической деятельностью: в 1935-45 педагог МХУ (в 1935-41 худ. рук.). В 1967-83 возглавлял балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории. Одновременно (1967-69) руководитель ленинградского «Камерного балета», для которого реставрировал балеты М. Петипа «Привал кавалерии» и «Арлекинада».

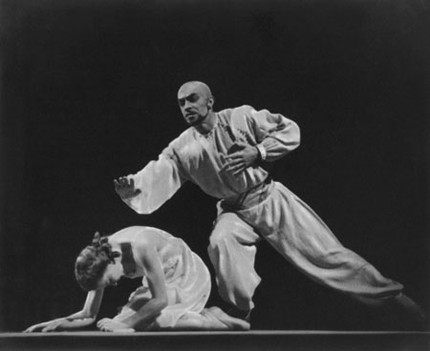

Гусев пользовался славой выдающегося партнера, «короля поддержки». В историю балета вошел дуэт Мунгалова — Гусев, неразрывно связанный с творчеством Ф. Лопухова в 20-е гг. «Дуэт Мунгалова — Гусев поражал и восхищал зрителя по-своему. Это была сама виртуозность... Гусев никогда не «вцеплялся» в партнершу. Исполняя самые сложные комбинации, он едва касался ее. Это создавало ощущение воздушности, легкости. Техника, доведенная до совершенства, придавала танцу настроение» (Т. Вечеслова).

Сочинения: «Спящая красавица».— В кн.: Мариус Петипа. Л., 1971; Главное направление — современность.— В кн.: Музыка и хореография современного балета. Л., 1974, вып. 1; Мужественный талант.— В кн.: Алексей Ермолаев. М., 1974; Героический танцовщик.— В кн.: Алексей Ермолаев. М., 1982; Дискуссия о балете.— Рабочий и театр, 1926, № 46; Балеты, семинары, сомнения.— Театр, 1966, № 3; Новый «Щелкунчик».— Сов. музыка, 1966, № 7; Три конкурса балета.— Театр, 1972, № 6; Сохранить шедевры прошлого.— Сов. балет, 1983, № 4.

Литература: Музыкальная культура Ленинграда за 50 лет. Отв. ред. и авт. вступ. ст. В. М. Богданов-Березовский.— Л., 1967; Чернова Н. От Гельцер до Улановой.— М., 1979; Слонимский Ю. Юбилей мастера.— Сов. музыка, 1964, № 12; Долгушин Н. Силовое поле его энергии.— Сов. балет, 1984, № 6; Эльяш Н. Мастер.— Сов. культура, 1984, 25 дек.; Виноградов О. Мастер танца.— Ленингр. правда, 1984, 27 дек.; Вечеслова Т. Открытие танца.— Веч. Ленинград, 1985, 12 февр.

А. Деген, И. Ступников

Источник: Ленинградский балет, 1988 г.