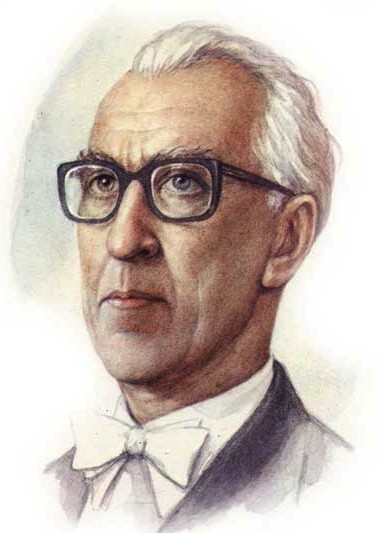

Есть личности, влияние которых на жизнь общества выходит далеко за пределы их чисто профессиональной деятельности. Таким был Дмитрий Кабалевский — классик советской музыки, крупный общественный деятель, выдающийся просветитель и педагог.

Чтобы представить широту композиторского горизонта и масштаб дарования Кабалевского, достаточно назвать такие его произведения, как оперы «Семья Тараса» и «Кола Брюньон»; Вторая симфония (любимое сочинение великого дирижера А. Тосканини); сонаты и 24 прелюдии для фортепиано (входившие в репертуар крупнейших пианистов современности); Реквием на стихи Р. Рождественского (прозвучавший на концертных площадках многих стран мира); знаменитая триада «молодежных» концертов (Скрипичный, Виолончельный, Третий фортепианный); кантата «Песня утра, весны и мира»; «Серенада Дон-Кихота»; песни «Наш край», «Школьные годы»...

Музыкальное дарование будущего композитора проявилось довольно поздно. В 8 лет Митю начали учить игре на фортепиано, однако скоро он взбунтовался против скучных упражнений, которые его заставляли играть, и был освобожден от занятий... до 14 лет! И лишь потом, можно сказать, на волне новой жизни — свершился Октябрь! — у него возник прилив любви к музыке и необыкновенный взрыв творческой энергии: за 6 лет юный Кабалевский сумел закончить музыкальную школу, училище и поступить в Московскую консерваторию сразу на 2 факультета — композиторский и фортепианный.

Кабалевский сочинял почти во всех жанрах музыки, им написаны 4 симфонии, 5 опер, оперетта, инструментальные концерты, квартеты, кантаты, вокальные циклы на стихи В. Шекспира, О. Туманяна, С. Маршака, Е. Долматовского, музыка к театральным постановкам и кинофильмам, масса фортепианных пьес и песен.

Многие страницы своих сочинений Кабалевский посвятил молодежной теме. Образы детства и юности органично входят в его крупные сочинения, часто становясь основными «действующими лицами» его музыки, не говоря уже о песнях и фортепианных пьесах, написанных специально для детей, которые композитор начал сочинять уже в первые годы своей творческой деятельности. К этому же времени относятся и его первые беседы о музыке с детьми, получившие в дальнейшем глубокий общественный резонанс. Начав беседы в пионерском лагере Артек еще до войны, Кабалевский в последние годы вел их и в московских школах. Они были записаны на радио, выпущены на пластинках, а Центральное телевидение сделало их достоянием всего народа. Они воплотились потом в книги «Про трех китов и про многое другое», «Как рассказывать детям о музыке», «Ровесники».

Многие годы Кабалевский выступал в печати и публично против недооценки эстетического воспитания подрастающего поколения, горячо пропагандировал опыт энтузиастов массового художественного образования. Он возглавил работу по эстетическому воспитанию детей и юношества в Союзе композиторов СССР и в Академии педагогических наук СССР; как депутат Верховного Совета СССР выступал по этим проблемам на сессиях. Высокий авторитет Кабалевского в области эстетического образования юных был оценен зарубежной музыкально-педагогической общественностью, он был избран вице-президентом Международного общества по музыкальному воспитанию (ISME), а потом стал его почетным президентом.

Делом всей жизни Кабалевский считал созданную им музыкально-педагогическую концепцию массового музыкального воспитания и основанную на ней программу по музыке для общеобразовательной школы, главной целью которой было увлечь детей музыкой, приблизить к ним это прекрасное искусство, таящее в себе неизмеримые возможности духовного обогащения человека.

Для проверки своей системы он в 1973 г. стал работать учителем музыки в 209-й московской средней школе. Семилетний эксперимент, который он вел одновременно с группой педагогов-единомышленников, работавших в разных городах страны, блестяще оправдался. По программе Кабалевского ныне работают школы РСФСР, творчески используют ее в союзных республиках, заинтересовались ею и зарубежные педагоги.

О. Бальзак сказал: «Недостаточно быть просто человеком, надо быть системой». Если автор бессмертной «Человеческой комедии» имел в виду единство творческих устремлений человека, подчинение их одной глубокой идее, воплощение этой идеи всеми силами могучего интеллекта, то Кабалевский, несомненно, принадлежит к этому типу «людей-систем». Всей своей жизнью — музыкой, словом и делом утверждал он истину: прекрасное пробуждает доброе — сеял это доброе и растил его в душах людей.

Г. Пожидаев

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Кабалевский Дмитрий Борисович (р. 17(30) XII 1904, Петербург — 14 II 1987, Москва) — советский композитор, педагог и общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1974). Народный артист СССР (1963). Лауреат трёх Сталинских премий (1946, 1949, 1951), Ленинской премии (1972), Государственной премии СССР (1980) и Государственной премии РСФСР имени Глинки (1966). Доктор искусствоведения (1965). Действительный член Академии педагогических наук СССР (1971). Член КПСС с 1940. Депутат Верховного Совета СССР 7-го и 8-го созывов.

Окончил Московскую консерваторию по классу композиции у Н. Я. Мясковского (1929, занимался также в классе у Г. Л. Катуара), по фортепиано у А. Б. Гольденвейзера (1930). Был членом Производственного коллектива студентов (Проколл). С 1932 преподаёт (с 1939 профессор) в Московской консерватории (композиция и теоретические предметы). В 1940–46 был главным редактором журнала «Советская музыка», в 1949–52 зав. сектором музыки Института истории искусств АН СССР. Член Коллегии Министерства культуры СССР (1954). С 1952 секретарь правления Союза композиторов СССР, с 1962 возглавляет комиссию по музыкально-эстетическому воспитанию детей и юношества.

Председатель Научного совета по эстетическому воспитанию при Президиуме Академии педагогических наук СССР (1969). Член-корреспондент Академии искусств ГДР (1970). Почётный профессор консерватории в Мехико (1959). Вице-президент Английского рабочего хорового общества (1950). Член Совета директоров (1961), почётный президент (1972) Международного общества музыкального воспитания. Член Советского комитета защиты мира (1953). Посетил ряд зарубежных стран. Выступает как пианист и дирижёр с исполнением своих произведений.

Основой большинства произведений Кабалевского является современная социально значительная тематика. Композитор часто обращается к образам советской молодёжи и детей (опера «Семья Тараса», оперетта «Весна поёт», детские кантаты, триада инструментальных концертов, многочисленные песни и фортепианные пьесы).

В музыкальной палитре Кабалевского преобладают ясные, радостные тона; значительное место занимает лирика. Вместе с тем Кабалевскому свойственно стремление к драматической напряжённости, даже к трагедийности, проявившееся уже в ранние годы (3-я симфония — Реквием памяти В. И. Ленина, 1933). Образы, созданные под впечатлением Великой Отечественной войны 1941–45, усилили драматическую линию творчества композитора.

Мелосу Кабалевского присущи ясность, песенная выразительность. В некоторых произведениях композитор непосредственно опирается на русскую народную песню (фортепианный цикл из 24 прелюдий и др.). Кабалевский обращался также к украинскому, белорусскому, а в опере «Кола Брюньон» и к французскому песенно-танцевальному фольклору. Существенную роль в мелодическом стиле композитора принадлежит интонациям и ритмам революционных песен и гимнов, а также советских массовых песен. В музыке Кабалевского широко развиты детские, молодёжные интонации — задумчиво-мечтательные, трогательно-наивные, бойкие, задорные, воплотившие романтику молодости и её жизненную активность.

Важное место в творчестве Кабалевского занимает оперный жанр, в котором Кабалевский продолжает традиции оперной драматургии П. И. Чайковского, традиции народно-музыкальных драм М. П. Мусоргского. На формирование творчества Кабалевского оказали воздействие также Н. Я. Мясковский и С. С. Прокофьев. Оперы Кабалевского сочетают симфоничность с песенностью и ариозно-декламационным складом вокальных партий.

Опера «Кола Брюньон» (Ленинская премия, 1972) привлекает лиризмом, красочными жанровыми и драматическими сценами. В основе оперы — социальный конфликт (Брюньон — Герцог). Главный герой — Брюньон — олицетворение народной мудрости, юмора и неиссякаемых творческих сил. Музыка оперы, поэтичная и темпераментная, передаёт французский национальный колорит (что было отмечено Р. Ролланом).

Опера «Семья Тараса» (2-я редакция; Сталинская премия, 1951), повествующая о судьбах семьи, оказавшейся на территории, временно захваченной врагом, насыщена конфликтами, столкновениями антагонистических сил. Она отличается мастерством драматургии, в частности драматургии оркестровых тембров. Обращают на себя внимание выразительные лейтмотивы, музыкальные характеристики, запоминающиеся песенные эпизоды, вокальные монологи.

Наиболее крупное вокально-симфоническое произведение Кабалевского — «Реквием» (сл. Р. И. Рождественского, 1964; Государственная премия РСФСР им. Глинки, 1966). Композитор и поэт создали образы народа, советских воинов, матери, скорбящей о погибшем сыне, детей, показали картины военных лет и борьбы за мир, за будущее. Среди симфоний Кабалевского выделяются 2-я и 4-я.

Триада инструментальных концертов посвящена советской молодёжи: концерт для скрипки с оркестром (Сталинская премия, 1949), 1-й концерт для виолончели с оркестром (1949), 3-й концерт для фортепиано с оркестром (1952); они принадлежат к числу наиболее песенных инструментальных произведений Кабалевского; в них использованы мелодии и интонации русских и украинских народных песен, а также песен, созданных самим композитором (в 3-м концерте для фортепиано с оркестром использована песня Кабалевского «Наш край»). Концерты получили широкую популярность среди молодых исполнителей.

Некоторые камерные произведения Кабалевского (2-я и 3-я фортепианные сонаты, фортепианная прелюдия d-moll) по своему содержанию и отчасти музыкальному тематизму близки к его крупным оперным и вокально-симфоническим сочинениям. В 3-й сонате для фортепиано и 2-м квартете (Сталинская премия, 1946) есть интонационное родство с оперой «Семья Тараса». Соната для виолончели и фортепиано по своему образному строю в известной мере близка «Реквиему».

Фортепианный стиль Кабалевского отличается прозрачностью; композитор широко использует мелодические возможности инструмента, мелкую технику, иногда прибегает к колористическим приёмам. Детские фортепианные пьесы Кабалевского получили широкое распространение. Среди камерно-вокальных сочинений Кабалевского особенно значительны «10 сонетов Шекспира», представляющие собой вокальные монологи, в которых сочетаются возвышенные лирические чувства и глубокие раздумья. Популярность приобрели многочисленные детские песни Кабалевского.

Кабалевский — автор многих статей, преимущественно по вопросам эстетического воспитания детей и молодёжи, а также статей, затрагивающих важные музыкальные проблемы современности, музыкального наследия, композиторского мастерства.

Сочинения:

оперы — Кола Брюньон (Мастер из Кламси, по Р. Роллану, 1938, Ленингр. Малый оперный театр; 2-я ред. 1968, пост. 1970, Ленинградский Малый театр оперы и балета, одновременно в театре «Эстония», Таллин), В огне (Под Москвой, 1943, Большой театр), Семья Тараса (по повести «Непокорённые» Горбатова, 1950, Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова), Никита Вершинин (по повести и пьесе «Бронепоезд 14–69» Вс. Иванова, 1955, Большой театр), Сёстры (по повести «Встреча с чудом» Лаврова, 1969, Пермский театр оперы и балета); балет — Золотые колосья (1940, не окончен); оперетта — Весна поёт (1957, Московский театр оперетты);

для симфонического оркестра и хора — Поэма борьбы (1930), Родина великая (кантата, сл. разных поэтов, 1942), Народные мстители (сюита, 1942), Песня утра, весны и мира (кантата, 1958), Ленинцы (кантата, 1959), Реквием (посв. «Тем, кто погиб в борьбе с фашизмом», сл. Р. И. Рождественского, 1962), О родной земле (кантата, 1965); для оркестра — 4 симфонии (cis-moll — 1932, c-moll — 1934, b-moll — Реквием памяти Ленина для оркестра и хора — 1933, c-moll — 1956); сюиты — из оперы «Кола Брюньон» (1941), Комедианты (из музыки к пьесе «Изобретатель и комедиант» Даниэля, 1946), Ромео и Джульетта (муз. зарисовки, 1956); симфоническая поэма Весна (1960), Патетическая увертюра (I960);

для фортепиано с оркестром — 3 концерта (1929, 1936, 1952), рапсодия на тему песни «Школьные годы» (1964), концерт для скрипки с оркестром (1948); для виолончели с оркестром — 2 концерта (1949, 1964); камерно-инструментальные произведения — 2 струнных квартета (1928, 1945);

для фортепиано (всего около 150), в т. ч. — 3 сонаты (1928, 1947, 1948), 2 сонатины (1932, 1934), 24 прелюдии (1945), рондо (для 1-го Международного конкурса им. Чайковского, 1958), Из пионерской жизни (5 детских пьес, 1931), 30 детских пьес (1938), 24 лёгкие пьесы для детей (1944), 4 рондо (1958), 6 прелюдий и фуг (1959) и др.; для скрипки и фортепиано — Импровизация (из музыки к фильму «Петербургская ночь»), рондо (для 2-го Междунар. конкурса им. Чайковского, 1962), 20 лёгких пьес для скрипки и фортепиано (1965); для виолончели и фортепиано — соната;

для голоса с фортепиано — 10 сонетов Шекспира (1955, пер. С. Я. Маршака), романсы на сл. Р. Гамзатова и др.; песни — 7 весёлых песен (сл. С. Я. Маршака, 1945), 4 песни-шутки (сл. С. Я. Маршака и С. В. Михалкова, 1945), Четвёрка дружная ребят (сл. С. Я. Маршака), Наш край (сл. А. Пришельца), Пионерское звено (сл. О. И. Высоцкой), Про вожатую (сл. О. И. Высоцкой), Школьные годы (сл. Е. А. Долматовского), Спокойной ночи (сл. В. И. Викторова), Часовые стоят (сл. В. Шляхова), Не только мальчишки (сл. В. И. Викторова), Счастье (сл. О. И. Высоцкой), Артековский вальс (сл. В. И. Викторова) и др.;

музыка к драматическим спектаклям (15) — «Земля и небо» братьев Тур (1932, МХАТ 2-й), «Мстислав удалой» Прута (1932, Центр. театр Красной Армии, Москва), «Шутники» Островского (1933, там же), «Гибель эскадры» Корнейчука (1934, там же), «Дорога цветов» Катаева (1934, Театр им. Вахтангова), «Слава» Гусева (1936, Центр. театр Красной Армии), «Весёлый портняжка» (1935, Центр. кукольный театр), «Мера за меру» Шекспира (1940, Театр им. Вахтангова), «Чёртов мост» А. Толстого (1939, Моск. театр Сатиры), «Школа злословия» Шеридана (1939, МХАТ), «Мадам Бовари» (по Флоберу, 1939, Моск. Камерный театр), «Севильский цирюльник» Бомарше (1940, Моск. театр им. Ленсовета), «Домби и сын» (по Диккенсу, 1949, МХАТ), «Ромео и Джульетта» Шекспира (1956, Т-р им. Вахтангова);

музыка для кино — «Петербургская ночь» (1933), «Аэроград» (1935), «Щорс» (1938), «Антон Иванович сердится» (1941), «Первоклассница» (1946, совместно с М. П. Зивом), «Сёстры» (1957), «Восемнадцатый год» (1958), «Хмурое утро» (1959) и др.; музыка к радиопостановкам.

Литературные сочинения: Б. В. Асафьев, М., 1954; Избранные статьи о музыке, М., 1963; Из воспоминаний разных лет, «СМ», 1964, No 12; Про трех китов и про многое другое (книжка о музыке), М., 1970; Прекрасное пробуждает доброе, М., 1973.

Литература: Соллертинский И., «Кола Брюньон», «Искусство и жизнь», 1938, No 3; Городинский В., Размышление о Четвёртой симфонии Д. Кабалевского, «СМ», 1957, No 4; Абрамовский Г., Д. Кабалевский, М., 1960; его же, Дмитрий Кабалевский. Четвертая симфония, в кн.: Советская симфония за 50 лет, Л., 1967, а также в сб.: 55 советских симфоний, Л., 1961; Данилевич Л., Творчество Д. Б. Кабалевского, М., 1963; Гrошева Е., Д. Кабалевский, М., 1956; её же, Учёный, критик, трибун, «СМ», 1964, No 12; Шостакович Д., Побеждающий время, там же; Hазаревский П., Д. Б. Кабалевский. Нотография и библиографич. справочник, М., 1969; Глезер Р. В., Кабалевский, М., 1969; Пожидаев Г. A., Дмитрий Борисович Кабалевский, М., 1970; Корев Ю., Главное сочинение, «Правда», 23 марта 1972.

Л. В. Данилевич

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.