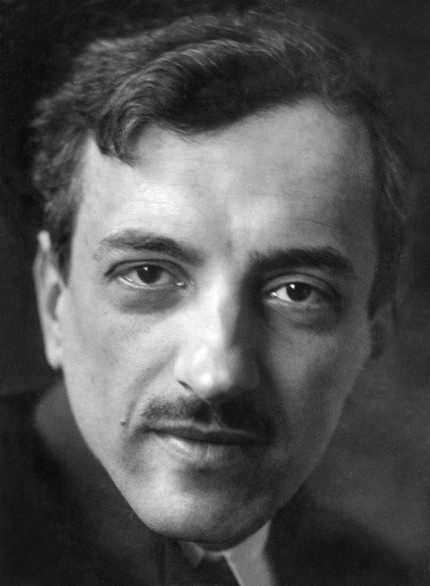

С именем Бориса Николаевича Лятошинского связан не только огромный и, может быть, самый славный период развития украинской советской музыки, но и память о великом таланте, о мужестве и честности. В самые трудные времена своей страны, в самые горькие минуты собственной жизни он оставался искренним, мужественным художником. Лятошинский прежде всего композитор-симфонист. Для него симфонизм — способ жизни в музыке, принцип мышления во всех без исключения произведениях — от крупнейшего полотна до хоровой миниатюры или обработки народной песни.

Непростым был путь Лятошинского в искусстве. Потомственный интеллигент, он в 1918 г. закончил юридический факультет Киевского университета, год спустя — Киевскую консерваторию по классу композиции Р. Глиэра. Бурные годы первого десятилетия века отразились и на первых сочинениях молодого композитора, в которых уже ясно ощутимы его привязанности. Первый и Второй струнные квартеты, Первая симфония насыщены бурными романтическими порывами, изысканно-рафинированные музыкальные темы восходят к позднему Скрябину.

Огромно внимание к слову — поэзия М. Метерлинка, И. Бунина, И. Северянина, П. Шелли, К. Бальмонта, П. Верлена, О. Уайльда, старинных китайских поэтов воплотилась в столь же утонченных романсах с усложненной мелодикой, необыкновенным разнообразием гармонических и ритмических средств.

То же можно сказать и о фортепианных произведениях этого периода (Отражения, Соната), для которых характерны остроэкспрессивные образы, афористический лаконизм тем и максимально активное, драматически-действенное их развитие. Центральное сочинение — Первая симфония (1918), в ней ярко проявился полифонический дар, блестящее владение оркестровыми тембрами, масштабность замыслов.

В 1926 г. появляется Увертюра на четыре украинские темы, знаменующая начало нового периода, для которого характерно пристальное внимание к украинскому фольклору, проникновение в тайны народного мышления, в его историю, культуру (оперы «Золотой обруч» и «Полководец» («Щорс»); кантата «Заповiт» на ст. Т. Шевченко; отмеченные тончайшим лиризмом обработки украинских народных песен для голоса с фортепиано и для хора a cappella, в которые Лятошинский смело вводит сложные полифонические приемы, а также необычные для народной музыки, но чрезвычайно выразительные и органичные гармонии).

Опера «Золотой обруч» (по повести И. Франко) благодаря историческому сюжету из XIII в. давала возможность живописать и образы народа, и трагическую любовь, и фантастических персонажей. Столь же многообразен и музыкальный язык оперы со сложной системой лейтмотивов, непрерывным симфоническим развитием.

В годы войны вместе с Киевской консерваторией Лятошинский эвакуировался в Саратов, где в трудных условиях продолжалась напряженная работа. Композитор постоянно сотрудничал с редакцией радиостанции им. Т. Шевченко, которая транслировала свои передачи для жителей и партизан оккупированной территории Украины. В эти же годы созданы Украинский квинтет, Четвертый струнный квартет, Сюита для струнного квартета на украинские народные темы.

Послевоенные годы особенно интенсивны и плодотворны. В течение 20 лет Лятошинский создает прекрасные хоровые миниатюры: на ст. Т. Шевченко; циклы «Времена года» на ст. А. Пушкина, на ст. А. Фета, М. Рыльского, «Из прошлого».

Этапным сочинением стала Третья симфония, написанная в 1951 г. Первой редакции симфонии был предпослан эпиграф: «Мир победит войну». Ее основная тема — борьба добра и зла. После первого исполнения на пленуме Союза композиторов Украины симфония подверглась несправедливо резкой критике, типичной для того времени. Композитору пришлось переделать скерцо и финал. Но, к счастью, музыка осталась жива. По воплощению сложнейшей концепции, музыкальной мысли, драматургическому решению Третью симфонию Лятошинского можно поставить в один ряд с Седьмой симфонией Д. Шостаковича.

50-60-е гг. отмечены громадным интересом композитора к славянской культуре. В поисках единых корней, общности славян пристально изучается польский, сербский, хорватский, болгарский фольклор. Как итог появляются «Славянский концерт» для фортепиано с оркестром; 2 мазурки на польские темы для виолончели и фортепиано; романсы на ст. А. Мицкевича; симфонические поэмы «Гражина», «На берегах Вислы»; «Польская сюита», «Славянская увертюра», Пятая («Славянская») симфония, «Славянская сюита» для симфонического оркестра. Панславянизм Лятошинский трактует с высоких гуманистических позиций, как общность чувств и понимания мира.

Теми же идеалами руководствовался композитор в своей педагогической деятельности, воспитав не одно поколение украинских композиторов. Школа Лятошинского — это прежде всего выявление индивидуальности, уважение к иному мнению, свобода поиска. Потому столь непохожи друг на друга в своем творчестве его ученики — В. Сильвестров и Л. Грабовский, В. Годзяцкий и Н. Полоз, Е. Станкович и И. Шамо. Каждый из них, выбрав собственный путь, тем не менее в каждом своем сочинении остается верен главному завету Учителя — оставаться честным и бескомпромиссным гражданином, служителем нравственности и совести.

С. Фильштейн

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Лятошинский Борис Николаевич (22 XII 1894 (3 I 1895), Житомир — 15 IV 1968, Киев) — советский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель. Народный артист УССР (1968). Лауреат двух Сталинских премий (1946, 1952).

В 1918 окончил юридический факультет Киевского университета, в 1919 — Киевскую консерваторию по классу Р. М. Глиэра (под руководством к-рого занимался теорией композиции с 1913). По окончании консерватории преподавал в ней (с 1935 профессор). В 1935–38 и 1941–44 вёл курс инструментовки одновременно и в Московской консерватории. Среди учеников Лятошинского многие известные советские музыканты — Ю. М. Александров, И. Ф. Бэлза, Л. А. Грабовский, В. Н. Денбский, К. А. Караев. С 1948 член правления Cоюза композиторов СССР.

Лятошинский — один из крупнейших советских композиторов, основоположников симфонической музыки на Украине; автор первой украинской симфонии (1918; исполнена под управлением Р. M. Глиэра в 1919, Киев) и камерно-инструментальных ансамблей. Его произведениям свойственны героическая устремлённость, острая конфликтность, драматичность коллизий, неизменно переплетающиеся с проникновенной лирикой. Музыка Лятошинского отличается ярким колоритом, глубоко эмоциональна и выразительна.

Многие произведения Лятошинского близки славянскому интонационному строю, что явилось также результатом восприятия традиций русской классики (углубившегося в период занятий у Р. М. Глиэра) и обращения композитора к творчеству различных славянских народов (например, опера «Золотой обруч», в к-рой Лятошинский впервые с такой широтой использовал и развил западно-украинские народные песенно-танцевальные мелодии, «Славянский концерт», «Славянская увертюра», произв., связанные с польской тематикой, — «Гражина» на сюжет А. Мицкевича, «На берегах Вислы», «Польская сюита»).

Стиль Лятошинского постепенно эволюционировал под воздействием творчества А. Н. Скрябина, отчётливо ощутимом, например, в 1-й симфонии. В 1-м фортепианном трио уже ярко проявилось своеобразие творческой индивидуальности композитора, его новаторство, выразившееся, в частности, в области гармонии: Лятошинский расширил функции всех ступеней лада и развил принципы переменности, свойственной музыкальному творчеству многих славянских народов.

Глубоко изучив самобытность этого творчества, он сочетал различные региональные черты славянской музыки, а в последних своих произведениях (в особенности в 5-й симфонии) создал как бы интонационный сплав всех этих черт, отличающийся органическим единством и цельностью. Это позволило Лятошинскому использовать новые средства выразительности, при помощи которых раскрывается эмоциональное богатство его музыки, неразрывно связанной по своему содержанию с современностью.

Значительное место в творчестве Лятошинского принадлежит хоровым произведениям, в т. ч. хорам a cappella на слова А. С. Пушкина («Времена года», «По небу крбдется луна», «Кто, волны, вас остановил» и др.) и Т. Г. Шевченко («Iз-за гаю сонце сходить», «Тече вода в сине море» и др.), а также многочисленным романсам.

Совместно с Л. Н. Ревуцким Лятошинский создал новую редакцию оперы Н. В. Лысенко «Тарас Бульба», а после смерти Р. М. Глиэра закончил (совместно с К. Г. Мострасом) и инструментовал его Концерт для скрипки с оркестром. В качестве дирижёра выступал преимущественно с исполнением своих произведений.

Сочинения:

оперы — Золотой обруч (по повести И. Франко «Захар Беркут», 1930, Укр. т-р оперы и балета; 2-я ред. 1970, Львов, Гос. пр. УССР им. Т. Г. Шевченко, 1971), Щорс (Полководец, 1938, там же); 2 кантаты, в т. ч. Заповiт (1939); для оркестра — 5 симфоний (1918, 2-я ред. 1967; 1936, 2-я ред. 1940; 1951, 2-я ред. 1954; 1963, 1966 — Славянская), симфонические поэмы: Воссоединение (1949), Гражина (1955), На берегах Вислы (1958), Польская сюита (1961), Лирическая поэма памяти Р. Глиэра (1964), сюиты: из музыки к фильму «Тарас Шевченко» (1952), из музыки к трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта» (1954), на слав. темы (1967), Фантастический марш (1920), Увертюра на 4 укр. нар. темы (1926), увертюра к опере «Полководец» («Щорс», изд. 1948), Славянская увертюра (1961); для фортепиано с оркестром — Славянский концерт (1953); для духового орк. — Торжественный марш (1931), 2 Походных марша (1932, 1936); камерно-инструментальные ансамбли — 2 фп. трио (1922, 1942); 5 струн. квартетов (1915, 1922, 1928, 1943, 1944), Украинский квинтет (1942, 2-я ред. 1945; Гос. пр. СССР, 1946); для фортепиано — 2 сонаты (1924, 1925), Отражения (7 пьес, 1925), баллада (1929), сюита (1942), 5 прелюдий (1943), концертный этюд (1965); для скр. и фп. — соната (1926), 3 пьесы на тадж. нар. темы (1932); для влч. и фп. — 2 мазурки на польские темы (1953); для альта и фп. — Ноктюрн, Скерцо (1963) и др.; хоры, романсы, музыка для драм. т-ра и кино, в т. ч. к фильму «Тарас Шевченко» (1951; Сталинская премия, 1952), обр. нар. песен.

Литература: Бэлза И. Ф., Б. Н. Лятошинский, М.-Л., 1947 (укр. пер. — Киiв, 1947); его же, Б. Н. Лятошинский, в сб.: Советская музыка. Статьи и материалы, вып. 1, М., 1956; Запорожец Н., Б. Н. Лятошинский, М., 1960 (имеется нотогр. и лит.); Памяти Б. Н. Лятошинского, «СМ», 1969, No 2; Самохвалов В., Черты музыкального мышления Б. Лятошинского, К., 1970; его же, Б. Н. Лятошинский, К., 1971, 1974; Belz a I., Ukrajinsky skladatel Boris Ljatosinskij, «Hudebni Rozhledy», 1957, No 19; его жe, Slovanske rysy tvorby Ljatosinskeho, в сб.: Svazky, vztahy, paralely, Brno, 1973; Straszynski О., Wspomnienie о Borysie Latoszynskim, «RMz», 1968, No 11.

И. Ф. Бэлза

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.