Состав исполнителей: сопрано, тенор, поэт Катулл (без речей), Лесбия, его возлюбленная (без речей), Целий, его друг (без речей), гетеры, волокиты (мимы), юноши, девушки, старцы (хор), хор, 4 фортепиано, ударные (10-12 исполнителей).

История создания

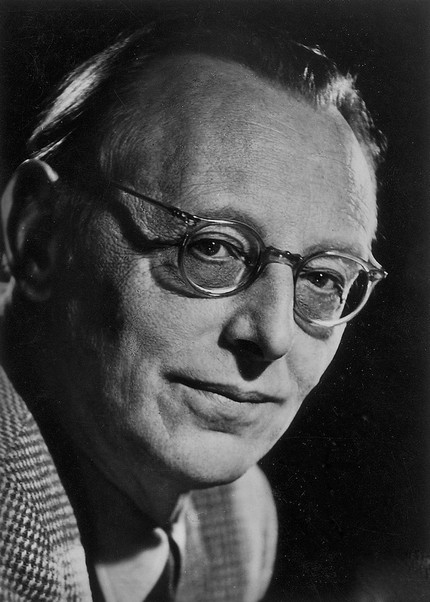

В июле 1930 года Карл Орф побывал на полуострове Сирмион на озере Гарда в Италии, близ Вероны. Там он посетил развалины древнеримских купален, носящих название «Грот Катулла». На цветной открытке, запечатлевшей это место, были помещены «строки краткие, будто выгравированные на камне», по словам Орфа:

Ненавижу и все же люблю. Как возможно, ты спросишь?

Не объясню я. Но так чувствую, смертью томясь.

Это самый знаменитый дистих Гая Валерия Катулла (87 — около 54 до н. э.), римского поэта, забытого в Европе вплоть до XIV века. О его жизни мало известно, однако из стихов складывается история любви к Лесбии.

Предположительно, она существовала реально: это Клодия, римская патрицианка, сестра трибуна и гетера, известная шокирующей свободой нравов. Ее красота и образованность вызвали глубокое чувство поэта, но любовь оказалась исполненной горечи: Лесбия покинула Катулла ради волокит, она плясала перед ними в таверне, отдавалась за большие деньги любому желающему, а затем ответила на любовь Целия, вероломного друга поэта. Катулл попытался найти утешение в продажной любви красотки Ипситиллы и безобразной потаскухи Амеаны, но тщетно: он не в силах ни забыть, ни простить Лесбию.

В 1930—1931 годах Орф написал 7 хоров а капелла о несчастной любви Катулла, 13 лет спустя — еще 3 хора на его стихи. Затем композитор присоединил к ним хоровой пролог и эпилог на собственный текст на средневековой латыни, обозначив их как прелюзио (вступление) и эксодиум (по названию заключительной части античной комедии). Так в 1943 году родились «Песни Катулла, сценические игры». Премьера состоялась 6 ноября в Лейпциге в один вечер с «Кармина Бурана» и сопровождалась восторженными овациями.

Для постановки «Песен Катулла» композитор оставил режиссеские указания. Персонажи пролога располагаются на авансцене: слева юноши (тенора), справа девушки (сопрано), в центре на помосте — 9 старцев (басы). Молодежь предается любовным играм, звучат клятвы в вечной верности, которые высмеивают старцы. И как поучение, притча о вечно повторяющейся истории обманутого влюбленного, ветреной красавицы и коварного друга, развертываются «сценические игры», долженствующие послужить наглядным уроком, аргументом в споре, возникшем в прологе между распаленной страстью молодежью и скептически настроенными старцами.

Центральный раздел кантаты — собственно «Песни Катулла», пантомима с пением в 3 актах и 12 номерах. Ее разыгрывают мимы — Катулл, Лесбия, Целий, гетеры, волокиты, а хор и 2 солиста располагаются в оркестре причем далеко не всегда им поручены реплики Катулла и Лесбии — часто любовные излияния звучат у хора а капелла.

Молодёжь и старцы, оставаясь на авансцене, молча созерцают эту игру, лишь дважды старцы одобряют происходящее краткими возгласами. Прообраз такого спектакля — мадригальная комедия эпохи Возрождения, «Воинственные и любовные мадригалы» любимейшего композитора Орфа Клаудио Монтеверди.

Музыка

«Песни Катулла» — типичное произведение Орфа, очень аскетичное по выразительным средствам. Главную роль играет хор а капелла, и лишь в прологе и повторяющем часть его эпилоге использована большая гpynna ударных и 4 фортепиано.

№ 1, «Ненавижу и все же люблю», — плакатный, четко ритмизованный хор с примитивной унисонной темой и важной ролью остинато. В №6, открывающем 2-й акт («Ночь. Катулл спит на улице перед домом Лесбии. Грезя, видит себя в ее объятиях. Лесбия ласкает возлюбленного»), фразы Лесбии широко распеты солирующим сопрано, истаивая в верхнем регистре пианиссимо. № 9 в начале 3-го акта, соло тенора «Пообедав, хочу тебя проведать», — письмо Катулла к красотке Ипситилле, представляет собой непритязательную песенку на ироничный текст. № 11, хор «Несчастный Катулл», — наиболее развернутый номер, кульминация произведения, трагический хоровой монолог, жесткий и суровый.

Вторая сценическая кантата под латинским названием «Catulli Carmina, ludi scaenici» — «Песни Катулла, сценические игры» — была завершена семь лет спустя, хотя первый ее эскиз возник еще до «Carmina Burana», под впечатлением посещения в июле 1930 года полуострова Сирмион на озере Гарда близ Вероны. Здесь стояла вилла римского поэта Гая Валерия Катулла (87 — около 54 года до н. э.), прославившегося любовной лирикой.

Тогда Орф написал семь хоров a cappella, повествующих о несчастной любви Катулла к Лесбии, через тринадцать лет — еще три номера на стихи Катулла и присоединил к ним хоровой пролог и эпилог на собственный текст на средневековой латыни (в «сценические игры» не вошел № 3 из сборника 1930–1931 годов).

В отличие от «Carmina Burana», здесь имеется последовательно развивающийся сюжет. Это история горестной любви Катулла к прекрасной, но не признающей никаких моральных запретов Лесбии: она покидает поэта ради волокит, перед которыми пляшет в таверне, а затем предается любви с его вероломным другом Целием. Катулл пробует утешиться с красоткой Ипситиллой и безобразной потаскухой Амеаной, но тщетно: он не в силах ни забыть, ни простить Лесбию.

Пролог и эпилог, носящие латинские названия «прелюзио» и «эксодиум» (так называлась заключительная часть античной комедии), также играют иную роль, чем в «Carmina Burana»: они придают «Песням Катулла» назидательность, сближая с «поучительной пьесой», с притчей. Вечно повторяющаяся история обманутого влюбленного, ветреной красавицы и коварного друга должна послужить наглядным уроком, аргументом в споре, возникшем в прологе между распаленной страстью молодежью и скептически настроенными старцами.

Персонажи пролога, согласно режиссерским указаниям Орфа, располагаются на авансцене: слева — юноши (тенора), справа — девушки (сопрано), в центре на помосте — девять старцев (басы). Они остаются на своих местах в течение всего спектакля и молча созерцают «сценическую игру» (лишь дважды старцы выражают одобрение происходящему краткими речевыми возгласами).

Центральный раздел произведения — собственно «Песни Катулла» — представляет собой пантомиму с пением в трех актах и двенадцати номерах, которую разыгрывают мимы (Катулл, Лесбия, Целий, гетеры, волокиты). Хор a cappella и два солиста — тенор и сопрано — помещаются в оркестре. Таким образом, «сценическая игра» близка, с одной стороны, мадригальной комедии эпохи Возрождения или Воинственным и любовным мадригалам любимого Орфом Монтеверди, а с другой — «Байке про лису» не менее ценимого Стравинского.

Даже самые интимные любовные излияния совсем не обязательно поручаются солистам (что заставляет вспомнить прием «очуждения» в «эпическом театре» Брехта). Так, трагическое признание «Ненавижу и все же люблю», открывающее первый акт и без изменения повторенное в третьем (№ 8), — плакатный, четко ритмизованный хор, то с примитивной унисонной восходящей темой, то с излюбленным Орфом трехзвучным остинато.

Хор служит и характеристикой отчаявшегося Катулла (№ 11 — «Несчастный Катулл»). Этот самый развернутый номер «сценической игры» — по определению О. Леонтьевой, хор-монолог, отпевание любви — построен в форме вариаций на basso ostinato и отмечен жесткой аккордовой темой из септим и кварт. Завершающие его реплики солистов очень кратки («Катулл!», «Лесбия!») и не имеют мелодической высоты — обозначены лишь ритм и оттенки исполнения.

В первой любовной сцене (№ 3 — «Катулл и Лесбия располагаются у колонны. Катулл засыпает на груди Лесбии») наряду с хором участвуют оба солиста. Однако соло тенора лишено песенности, это омузыкаленное произнесение слова, где ритм и мелодика определяются стихом: чередование двух-трех звуков по принципу слог — нота, в свободном темпе, без обозначения размера, с тактами неравной длины. Концы фраз, как эхо, подхватывает сопрано, а затем декламацию тенора повторяет пятиголосный хор.

Трагическое прозрение Катулла, узнавшего, что его любимая Лесбия за большие деньги продается в переулках любому римлянину, воплощено в чисто речевом номере (№ 4): солист-тенор, затем мужской хор произносят текст в четко обозначенном размере, темпе, оттенках, и лишь последний возглас «о моя Лесбия» озвучен октавным скачком. В любовной сцене, открывающей второй акт (№ 6 — «Ночь. Катулл спит на улице перед домом Лесбии. Грезя, видит себя в доме Лесбии, в ее объятиях. Лесбия ласкает возлюбленного»), как и в аналогичной сцене первого акта, преобладает звучание хора, и только фразы Лесбии широко распеты солирующим сопрано, завершаясь истаивающей на pianissimo высокой нотой.

Единственный в кантате сольный номер (№ 9) посвящен отнюдь не раскрытию сложных любовных переживаний поэта: это непритязательная песенка на достаточно ироничный текст письма к красотке Ипситилле распаленного страстью Катулла («пообедав, хочу тебя проведать» и т. п.). Близок ей по настроению следующий номер — «Амеана, потрепанная девка», только здесь фразы солиста чередуются со смехом хора.

Иные выразительные средства применены в обрамляющих «сценическую игру» хорах. Они ближе к первой кантате Орфа и по литературному языку (средневековая латынь), и по размаху формы (особенно хор пролога — в эпилоге повторен лишь первый его раздел), и по масштабам звучности, и по составу оркестра, аналогичного последним хорам «Carmina Burana» (№ № 20, 22). Как и там, исключены струнные и духовые, при этом число ударных и фортепиано еще более увеличено (4 фортепиано и 10–12 исполнителей на ударных; в первой кантате соответственно 2 и 5).

Общие черты с «Carmina Burana» можно найти в мелодике, ритмике, гармонии хора молодежи (как и в оргиастическом характере ее любовных игр, и в грубо натуралистической откровенности текста). Бесконечным повторам слов соответствует монотонный ритмический рисунок ровными четвертями, длительное псалмодирование на одной ноте, почти неизменно выдержанная гармония минорной тоники, которая в заключительных тактах каждого раздела сменяется мажорной. Нарастание напряжения создается приемами, более простыми, чем в первой кантате: за счет чередования звучности, темпа, групп хора, включения вспомогательных нот и даже крика солистов на кульминациях.

Приемы характеристики старцев контрастны: преобладает более облегченная звучность — пение a cappella, ритмизованная речь без сопровождения, хор divisi (девять басов разделяются на две группы) и переклички солиста с хором; вместо аккордовой фактуры используется редчайшее для Орфа полифоническое сочетание двух мелодических линий.

А. Кёнигсберг

Источник: История зарубежной музыки, выпуск 6, 1999 г.