«Кармина Бурана» (Carmina Burana) — сценическая кантата Карла Орфа на тексты немецких и латинских светских песен XIII в. (по авторскому определению — мирские песнопения для солистов и хора в сопровождении инструментов с представлением на сцене).

Премьера: Франкфурт-на-Майне, 8 июня 1937 г.

Состав исполнителей: сопрано, тенор, баритон, корифеи хора (2 тенора, баритон, 2 баса), большой хор, камерный хор, хор мальчиков, оркестр.

Это не опера в обычном смысле слова, а кантата, рассчитанная как на концертную, так и на сценическую интерпретацию. Последовательно развивающегося сюжета и действующих лиц в ней нет. Произведение опирается на тексты средневековых песен, входящих в состав рукописного сборника, который был найден в 1803 г. языковедом И. Шмеллером в Верхней Баварии, в бенедиктинском монастыре Бойрен (Carmina burana по-латыни — «песни Бойрена»). Стихи образуют внутреннее единство, представляя философское осмысление человеческой судьбы; это собрание песен, воспевающих весну, любовь, вино, по-видимому вышедших из круга средневековых студентов, певцов и музыкантов.

Орф выбрал 25 песен морализирующего, бытового, жанрового характера, прославляющих простые земные радости. В кантате три части: I — «Весна» — рисует в цикле песен и танцев пробуждение природы, полноту и радость бытия; II — «В таверне» — это не только яркая жанровая картина, но и выражение мощной стихии жизни, оттеняемое жалобами хмельных посетителей таверны на свою судьбу; III — «О любви» — воспевает счастье и радость взаимного чувства. Части не только рисуют отдельные сцены, но и образуют замкнутое единство. Над всем царит Фортуна, богиня судьбы, вращение колеса которой то приносит человеку счастье, то свергает его в пропасть. Музыкальный образ Фортуны открывает и замыкает кантату.

Высокопоэтичная музыка Орфа носит народный характер. Светлая лирика сочетается в ней с жизнерадостностью и драматизмом. В нашей стране кантата неоднократно исполнялась в концертах.

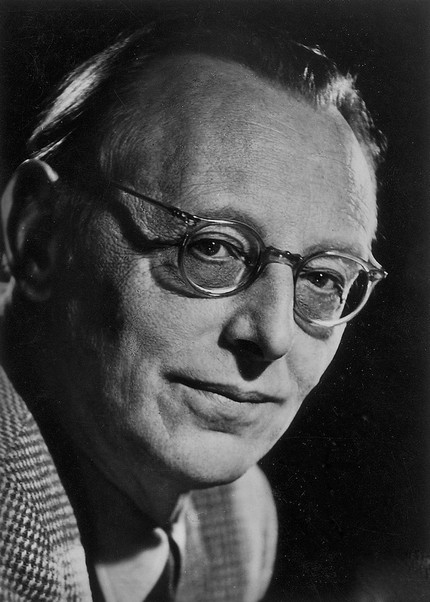

А. Гозенпуд

История создания

В 1934 году Карл Орф случайно познакомился с кататогом вюрцбургского антиквариата. В нем он наткнулся на название «Carmina Burana, латинские и немецкие песни и стихи из бенедикт-бойернской рукописи XIII века, изданные И. А. Шмеллером». Эта рукопись, не имевшая названия, составленная около 1300 года, находилась в Мюнхене, в придворной королевской библиотеке, хранителем которой в середине XIX века был Иоганн Андреас Шмеллер. Он издал ее в 1847 году, дав латинское название Carmina Burana, означающее «Бойернские песни» по месту находки в начале XIX века в бенедиктинском монастыре в предгорьях Баварских Альп. Книга пользовалась большой популярностью и менее чем за 60 лет выдержала 4 издания.

Название «с магической силой приковало мое внимание», — вспоминал Орф. На первой странице книги была помещена миниатюра с изображением колеса Фортуны, в центре его — богиня удачи, а по краям четыре человеческие фигуры с латинскими надписями. Человек наверху со скипетром, увенчиваемый короной, — «царствую»; справа, спешащий за упавшей короной, — «царствовал»; простертый внизу — «есмь без царства»; слева, взбирающийся вверх, — «буду царствовать». И первым было помещено латинское стихотворение о Фортуне, изменчивой как луна:

Фортуны колесо вертеться не устанет:

низвергнут буду я с высот, уничиженный;

тем временем другой — возвысится, воспрянет,

все тем же колесом к высотам вознесенный.

Орф сразу же представит себе новое произведение — сценическое, с постоянной сменой ярких контрастных картин, с поющим и танцующим хором. И той же ночью сделал наброски хора «Я оплакиваю раны, нанесенные мне Фортуной», который затем стал №2, а следующим, пасхальным, утром набросал другой хор — «Милая желанная весна» (№5). Сочинение музыки шло очень быстро, заняв всего несколько недель, и к началу июня 1934 года «Кармина Бурана» была готова. Композитор сыграл ее на рояле своим издателям, и те пришли от музыки в восторг. Однако работа над партитурой завершилась лишь 2 года спустя, в августе 1936-го.

Орф предложил исполнить кантату на Берлинском музыкальном фестивале в следующем году, однако снял свое предложение, узнав об «уничтожающем приговоре высших авторитетов». Возможно, среди этих авторитетов был знаменитый немецкий дирижер Вильгельм Фуртвенглер, высказывание которого повторялось повсюду: «Если это музыка, то я вообще не знаю, что такое музыка!» Но скорее всего это были высокие чины нацистской партии, которые находили все новые поводы для запрещения кантаты. Наконец руководитель оперного театра во Франкфурте-на-Майне добился разрешения, и 8 июня 1937 года состоялась премьера в сценическом оформлении. Успех был необычайным, однако Орф назвал победу пирровой, ибо 4 дня спустя комиссия важных нацистских чиновников, посетив спектакль, объявила кантату «нежелательным произведением». И на протяжении 3 лет она не ставилась больше ни в одном городе Германии.

В средневековом сборнике «Кармина Бурана» содержится более 250 текстов. Их авторы — известные поэты и беглые монахи, студенты и школяры, бродившие из города в город, из страны в страну (по-латыни их называли вагантами) и писавшие на различных языках — средневековой латыни, старинном немецком, старофранцузском. Использование их Орф считал средством «вызывать душу старых миров, язык которых был выражением их духовного содержания»; особенно его волновал «захватывающий ритм и картинность стихов, напевная и единственная в своем роде краткость латыни». Композитор отобрал 24 текста разной длины — от одной строки до нескольких строф, различных по жанрам и содержанию. Весенние хороводы, песни о любви — возвышенной, стыдливой и откровенно чувственной, песни застольные, сатирические, философски-вольнодумные составляют пролог под названием «Фортуна — повелительница мира» и 3 части: «Раннею весной», «В кабаке», «Суд любви».

Музыка

«Кармина Бурана» — самое популярное сочинение Орфа, которое он считал началом своего творческого пути: «Все, что я до сих пор написал, а вы, к сожалению, издали, — говорил композитор издателю, — можете уничтожить. С «Кармина Бурана» начинается мое собрание сочинений». Авторское определение жанра (на латыни) типично для Орфа: светские песни для певцов и хора в сопровождении инструментов с представлением на сцене.

Хор пролога «О Фортуна» содержит музыкальное зерно всей кантаты с характерной для композитора мелодией, гармонией, фактурой — архаичной и завораживающей — и воплощает основную мысль — о всевластии судьбы:

О Фортуна,

Лик твой лунный

Вечно изменяется:

Прибывает,

Убывает

Дня не сохраняется.

То ты злая,

То благая

Прихотливой волею;

И вельможных,

И ничтожных

Ты меняешь долею.

Светлая сцена «На поляне» (№ 6—10), завершающая 1-ю часть, рисует весеннее пробуждение природы и любовных чувств; музыка пронизана свежестью народных песенно-танцевальных оборотов. Резкий контраст образует № 11, открывающий самую краткую 2-ю часть, — большое соло баритона «Пылая изнутри» на текст фрагмента «Исповеди» знаменитого ваганта Архипиита Кёльнского:

Пусть в харчевне я помру,

но на смертном ложе

над поэтом-школяром

смилуйся, о Боже!

Это многоплановая пародия: на предсмертное покаяние (с оборотами средневекового напева Dies irae — День гнева, Страшный Суд), на героическую оперную арию (с высокими нотами и маршевым ритмом). № 12, соло тенора-альтино с мужским хором «Плач жареного лебедя» — еще одна пародия, на погребальные плачи. № 14, «Когда мы в кабаке сидим» — кульминация разгула; бесконечное повторение одной-двух нот рождено повторами в тексте (на протяжении 16 тактов 28 раз употреблен латинский глагол bibet — пьет):

Пьет народ мужской и женский,

городской и деревенский,

пьют глупцы и мудрецы,

пьют транжиры и скупцы,

Пьет монахиня и шлюха,

пьет столетняя старуха,

пьет столетний старый дед, —

словом, пьет весь белый свет!

Прямо противоположна по настроению 3-я часть, светлая и восторженная. 2 соло сопрано: № 21, «На неверных весах моей души», целиком звучащий пианиссимо, и № 23, «Любимый мой» — свободная каденция почти без сопровождения, с предельно высокими нотами, разрываются двойным хором с солистами (№ 22) «Наступает приятное время», рисующим все более нарастающее любовное веселье. Резкий контраст возникает между финальным хором (№ 24) «Бланшефлёр и Елена» — кульминацией массового ликования, и трагическим хором № 25 — возвращением № 1, «О Фортуна», образующим эпилог.

Центральный период творчества Орфа начинается в середине 30-х годов, уже после нацистского переворота, и охватывает примерно два десятилетия. Композитор приходит к главному своему жанру — музыкальному театру, обобщая найденное в вокальных сочинениях и педагогической практике предшествующего периода. Возникают наиболее популярные его сочинения: сценические кантаты, комедии и трагедии, составляющие новаторский театр Орфа.

Произведения синтетического жанра известны и у других композиторов XX века (правда, у тех они не образуют столь последовательно развивающейся линии и нередко соседствуют с оперой). В своих исканиях Орф мог опереться на различные образцы. В их числе — «Мученичество святого Себастьяна» Дебюсси, в основе которого лежит драма Г. д’Аннунцио на стилизованном в старинном духе французском языке, с действием, представляемым средствами пантомимы, а также первая редакция «Ариадны на Наксосе» Р. Штрауса, где опера на античный сюжет сочетается с комедией Мольера «Мещанин во дворянстве».

Большую роль должны были сыграть сочинения столь высоко ценимого Орфом Стравинского, появления которых, по собственному признанию, он всегда ждал с нетерпением («каждая новая партитура Стравинского для меня открытие», — говорил композитор). Это синтетические действа «Байка про лису, кота да барана», «Свадебка», «Сказка о солдате» и опера-оратория на латинский текст «Царь Эдип» с чтецом-спикером, разъясняющим происходящее по-французски; почти одновременно с первой сценической кантатой Орфа Стравинским была написана «Персефона» — мелодрама с танцами и пантомимой. Тогда же появилась «Жанна д’Арк на костре» Онеггера — оратория, рассчитанная на сценическое воплощение, с драматической актрисой в главной роли.

Обрамляют центральный период творчества Орфа две сценические кантаты: «Carmina Burana» (1936), которая выдвинула его в число композиторов европейского масштаба, и «Триумф Афродиты» (1951), где Орф в последний раз использовал симфонический оркестр. «С „Carmina Burana“ начинается мое собрание сочинений», — утверждал композитор, заявив после премьеры (1937) издателю: «Все, что я до сих пор написал, а вы, к сожалению, издали, можете уничтожить» (с 1923 года все произведения Орфа публиковало знаменитое издательство Шотта в Майнце).

«Carmina Burana» («Бойренские песни» — от названия монастыря бенедиктинцев в Баварских Альпах) латинское наименование рукописного сборника XIII века, данное в 1847 году его издателем И. А. Шмеллером, известным лингвистом, знатоком баварского диалекта, «баварским Якобом Гриммом» (позже Орф обращался к его Баварскому словарю при работе над драмой «Бернауэрин»).

Сборник включает более двухсот пятидесяти текстов на средневековой латыни, старонемецком и старофранцузском языках. Все они принадлежат вагантам — странствующим средневековым поэтам (студентам, школярам, беглым монахам и др.), которые воспевали земные радости, прославляли любовь, вино и античных богов, осмеивали аскетическую церковную мораль (предвосхищая мотивы эпохи Возрождения), за что постоянно подвергались преследованиям церкви, считавшей их еретиками, приверженцами сатаны.

Однако в поэзии вагантов присутствовал и мотив бренности всего земного, непрочности человеческого счастья, олицетворением чего служило колесо Фортуны — излюбленная аллегория моралите, средневековых нравоучительных представлений. Внимание Орфа сразу же привлекло открывавшее сборник изображение колеса Фортуны, в центре которого — богиня удачи, а по краям — четыре человеческие фигуры с латинскими надписями: «Я буду царствовать» — «Я царствую» — «Я царствовал» — «Я есмь без царства».

Композитор отобрал двадцать четыре текста, преимущественно на средневековой латыни, но также на средневековом немецком и старофранцузском — от нескольких куплетов до одной строки. Сочинение музыки заняло менее месяца, а работа над партитурой — более двух лет. Все тексты оставлены без перевода, ибо Орфа волновали «захватывающий ритм и картинность стихов, напевность и единственная в своем роде краткость латыни». И авторское определение жанра «Carmina Burana» — также латинское: «cantiones profanae cantoribus et choris cantandae comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis» — «светские песни для певцов и хора в сопровождении инструментов с представлением на сцене».

В подавляющей части номеров участвуют хоры (большой, малый, хор мальчиков). Состав оркестра — тройной симфонический, с расширенной ударной группой и двумя фортепиано. (Двадцать лет спустя Орф сделал редакцию «Carmina Burana» для любительских — школьных, студенческих — хоров в сопровождении двух фортепиано и ударных (по аналогии со второй сценической кантатой «Песни Катулла» и новым изданием «Шульверка», законченным в 1954 году).) Сценическое представление не предполагало последовательного развития сюжета, взаимоотношений конкретных героев; по определению А. Лиса, первого исследователя творчества Орфа, «эта театральная фантазия — не сюжетная драма, а статический театр живых картин».

В соответствии с группировкой народных текстов пролог и каждая из трех частей кантаты посвящены раскрытию одной поэтической темы. Пролог (№ 1–2), носящий название «Фортуна — повелительница мира», утверждает безраздельную власть судьбы — Фортуны, изменчивой, как луна. Первый хор не только обрамляет всю кантату, будучи полностью повторен в эпилоге (№ 25), но и содержит интонационное зерно, которое затем прорастает во многих номерах. Вступительный четырехтакт-эпиграф — мерные, тяжеловесные аккорды хора и всего оркестра на остинатном басу — построен на оборотах фригийского тетрахорда, символизирующего власть судьбы и являющегося основой всего первого номера.

Здесь сконцентрированы типичные черты зрелого стиля Орфа. Мелодика диатоническая, без распевов, с преимущественно секундовым движением. Гармония построена на аккордах секундово-квартовой структуры с выдержанным тоном. Фортепианная звучность играет ведущую роль, причем фортепиано трактуется как ударный инструмент. Равномерное движение крупными длительностями с обилием остинато — мелодических, гармонических, ритмических — создает особую напряженность. Простая строфическая форма обладает завораживающей силой неуклонного нарастания — благодаря ускорению темпа, усилению динамики, повышению вокальной и инструментальной тесситуры, уплотнению фактуры, включению медных и ударных инструментов и, наконец, смене минора на одноименный мажор в коде. Такие приемы, уходящие своими корнями в архаические фольклорные заклинания, сближают Орфа со Стравинским или Бартоком.

№ 2 образно и интонационно близок к предыдущему — это простая куплетная хоровая песня с унисонным запевом, припевом в терцию и плясовым оркестровым отыгрышем.

Первая часть кантаты (№ 3–10), озаглавленная «Ранней весной», рисует пробуждение природы, любовное томление и резко контрастирует с прологом. Однако начальные хоры — № 3 («Весна приближается») и № 5 («Вот благая долгожданная весна») роднит с прологом мелодический оборот фригийского лада и общность выразительных средств. Оркестровка типична для Орфа: примечательны отсутствие струнных при большом значении ударных и челесты (№ 3), колокольность, звончатость (№ 5).

В сцене «На лугу» (№ 6–10) наряду с латынью использован старонемецкий язык и в музыке отчетливо ощущается опора на баварские народно-танцевальные истоки (ритмическая переменность, напоминающая о баварских цвифахерах, трехдольность, ассоциирующаяся не только с австрийским лендлером, но и с баварским дреером). В оркестре — при возросшем значении струнных и исчезновении тембра фортепиано — слышится грубоватое звучание деревенского инструментального ансамбля, в хорах — звукоподражания. Всю сцену объединяют общие интонационные обороты и тональность C-dur: в ней написаны № 6, 9, 10, а расположенные между инструментальными танцами хоры № 7 и 8 — в тональности доминанты, G-dur. К тому же № 10 носит итоговый, финальный характер.

Резкий контраст образует самая краткая, вторая часть «В кабаке». Это картина буйного веселья бесшабашных вагантов, не помышляющих о спасении души, а услаждающих плоть вином и игрой в кости. Темная звучность только мужских голосов (хор и два солиста — баритон и тенор-альтино), использование лишь минорных тональностей роднят эту часть с прологом, причем вариант нисходящего фригийского тетрахорда-эпиграфа приобретает здесь еще более роковой характер, сближаясь с известной средневековой секвенцией «Dies irae».

№ 11, «Пылая изнутри» (на текст «Исповеди» знаменитого ваганта Архипиита Кёльнского), — большое соло баритона, представляющее собой многоплановую пародию: и на предсмертное покаяние с оборотами «Dies irae», и на героическую оперную арию (с высокими нотами, которые выпеваются на ritenuto, с эффектным октавным скачком в заключительном кадансе, с маршевым пунктирным ритмом, впервые появляющимся здесь). Прямая пародия на погребальные плачи — следующий далее «Плач жареного лебедя»: это куплеты тенора-альтино с гротесковой мелодической линией и ироническим кратким хоровым припевом.

За предсмертной исповедью и оплакиванием следует столь же пародийная проповедь — № 13 («Я — аббат»). Это соло баритона в духе церковной псалмодии без сопровождения, не упорядоченной тактовыми чертами; в паузах вступает хор (с криками «караул!») и оркестр (медь и ударные), звучание которого напоминает разнообразные колокола.

Финал второй части, хор № 14 («Когда мы в кабаке»), — кульминация разгула. Бесконечное повторение одной-двух нот, рожденное повторами текста (например, на протяжении шестнадцати тактов двадцать восемь раз фигурирует глагол «bibit» — «пьет»), в сопоставлении со скачками на октаву и нону; длительные остинато, нарастания звучности, уплотнение фактуры, постепенное завоевание верхнего регистра; господство минора, сменяющегося в коде одноименным мажором, — все эти приемы сближают финал второй части с прологом и эпилогом. Так в трехчастной композиции кантаты обнаруживаются черты рондальности, что подчеркнуто и тональным планом (мелодия хора № 14 начинается в d-moll, аналогично № 1, 2 и 25).

Третьей части, самой светлой и восторженной, Орф дал галантный французский заголовок «Двор любви». Эта часть резко контрастирует предыдущей и перекликается с первой — не только по настроению, но и по построению (два раздела, в первом — три номера). (В третьей части разделы формально не обозначены, однако контраст между тремя начальными номерами и последующими эпизодами очевиден.)

Оркестровое вступление к № 15 («Амур летает повсюду») с переливами высоких деревянных инструментов, с фортепиано в верхнем регистре родственно началу первой части — вступительным тактам № 3, а № 16 («День, ночь и все мне ненавистно») образует арку с № 4. Близок и их исполнительский состав (№ 4 — соло баритона в сопровождении виолончелей, № 16 — соло баритона с квартетом струнных), и народный тип мелодии, четко членящейся на двутакты, с обилием вариантных попевок.

Однако в третьей части выражение любовных чувств более индивидуализировано: если в первой части № 4 был единственным соло, то здесь сольные номера многочисленны, а в первом разделе следуют друг за другом. Появляются и новые, впервые используемые в № 15 нежные вокальные краски: прозрачное соло сопрано, удвоенное флейтой пикколо, на фоне пустых квинт челесты и струнных, обрамлено унисонным хором мальчиков.

Два последних сольных номера (№ 16 и 17) тесно связаны между собой общей тональностью, ритмическим и гармоническим остинато аккомпанемента (этот синкопированный ритм неоднократно варьируется во многих номерах — от конца пролога до № 22, нередко ассоциируясь с образом рока). (В дальнейшем этот ритм станет излюбленным у Орфа и после «Антигоны» получит наименование «ритм судьбы».)

Последний раздел третьей части (№ 18–24), где на смену нежной лирике приходят более бурные и откровенные излияния любви, строится на контрастном чередовании развернутых хоровых номеров со звонким аккомпанементом (при неизменном участии ударных и фортепиано) и кратких соло и ансамблей — a cappella или с камерным сопровождением (без фортепиано и ударных).

При этом три первых номера объединены некоторыми общими мелодическими и фактурными приемами изложения (параллельные трезвучия, антифонные переклички). Таковы № 18 («В груди моей») — запев баритона на латинском языке с хоровым припевом на старонемецком, № 19 («Если парень с девицей») — мужской секстет a cappella и № 20 («Приходи, приходи же») — два шестиголосных хора с аккомпанементом двух фортепиано и большой группы ударных.

Последующие контрасты резче. Два лирических соло сопрано — № 21 («На неверных весах сердца»), целиком звучащий на pianissimo, и № 23 («Нежнейший мой»), свободная каденция с предельно высокими нотами почти без сопровождения, — разрываются двойным хором с солистами № 22 («Время приятно»), который продолжает шумное веселье, звучавшее в № 20.

Новой ступенью массового ликования, его кульминацией служит финал, № 24 («Бланшефлёр и Елена»; в этом заголовке объединены имена знаменитых красавиц средневековья и античности) — гимнический хор «Привет тебе, прекраснейшая» с колокольными перезвонами. В басу, однако, мощно звучит роковой нисходящий тетрахорд (в лидийском варианте), который в последних тактах превращается в секвенцию «Dies irae», предвещая трагический эпилог (№ 25) — возвращение первого хора («О Фортуна»).

А. Кёнигсберг

Источник: История зарубежной музыки, выпуск 6, 1999 г.