Состав исполнителей: Невеста (сопрано), Жених (тенор), 3 корифея хора (тенор, сопрано, бас), девушка, юноши, старики, родные и друзья новобрачных, народ (хоры — двойной, большой, танцующий), оркестр.

История создания

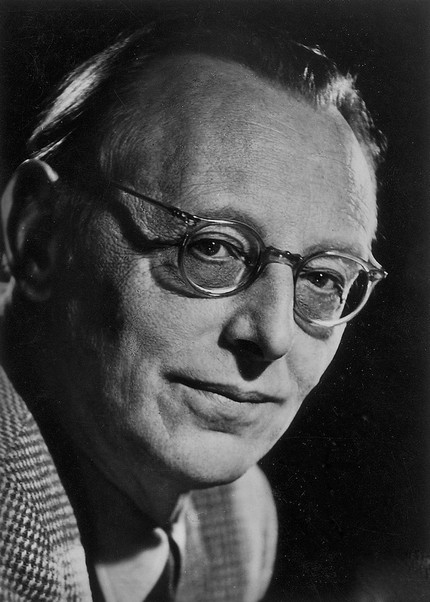

Замысел «Триумфа Афродиты» возник в 1948 году и принадлежал театральному художнику Каспару Нееру, с которым Карл Орф познакомился еще в 1924 году, когда работал капельмейстером мюнхенского драматического Камерного театра. Почти четверть века спустя Неер оформлял постановку «Антигоны» Орфа и убедил композитора в необходимости дополнить 2 самых популярных его произведения — сценические кантаты «Кармина Бурана» и «Песни Катулла» — третьим, «Триумфом Афродиты». Образцом послужил триптих обработок театральных сочинений Монтеверди, предпринятый Орфом в самом начале творческого пути и завершенный в окончательной редакции в 1940 году.

Цикл сценических кантат получил название на итальянском языке «Триумфы, театральный триптих», подчеркнувшее идею окончательной победы любви. Интересно, что в триптихе оказалась переосмыслена «Кармина Бурана». Исполненная отдельно, она утверждает победу рока: неумолимое колесо Фортуны сбрасывает человека с высот любви. Однако в большом цикле это финал лишь начальной части триптиха — лишь временное вторжение судьбы, над которой окончательно торжествует любовь в «Триумфе Афродиты».

Несмотря на итальянское название, «Триумф Афродиты» написан на классической латыни и древнегреческом языке, впервые привлекшем внимание композитора. Наибольшее число текстов, использованных в 7 частях «Триумфа Афродиты», принадлежит римскому поэту Гаю Валерию Катуллу (87 — ок. 54 до н. э.), прославившемуся своей любовной лирикой. Известны его эпиталамы — свадебные поэмы в честь бога Гименея. Большая свадебная поэма Катулла разделена между двумя частями кантаты: 4-й («Воззвание к Гименею») и 5-й («Свадебные игры и песни перед опочивальней»).

Катулл не был создателем этого жанра. Он подражал знаменитой древнегреческой поэтессе Сафо, жившей в первой половине VI века до н. э. Катуллово подражание Сафо легло в основу 1-й части («Антифонное пение девушек и юношей к Весперу (планете Венере. — А. К.) в ожидании невесты и жениха»).

Из наследия Сафо полностью сохранилось лишь несколько стихотворений и множество отрывков различной длины, воспевающих любовь и красоту невесты, рисующих свадебный обряд. Они привлекают ритмическим разнообразием, близостью к живой разговорной речи, преломлением традиционных фольклорных мотивов девичьих песен. На эти тексты сочинены 2 части: 2-я («Свадебный кортеж и прибытие невесты и жениха») и 3-я («Невеста и жених»).

На греческом написана и 6-я часть («Пение новобрачных в свадебной опочивальне»). Источник текста неизвестен, предположительно это подражание древнегреческим образцам самого Орфа. Для финальной короткой части («Явление Афродиты») Орф взял текст хора из трагедии «Ипполит» одного из крупнейших древнегреческих драматургов Еврипида (480–407 или 485–406 до н. э.).

Премьера «Триумфа Афродиты» состоялась в рамках триптиха на сцене миланского театра Ла Скала 14 февраля 1953 года под управлением Герберта фон Караяна, выступившего одновременно и режиссером. Не успевая к намеченному сроку, он прибегнул к многочисленным купюрам, и постановка потерпела сокрушительный провал. Первое концертное исполнение прошло с огромным успехом в Мюнхене 5 марта 1953 года на торжественном открытии зала «Геркулес» с участием знаменитых певцов Элизабет Шварцкопф и Николая Гедды, а полная театральная постановка — 10 марта того же года в Штутгартском государственном театре.

Музыка

Авторское определение жанра «Триумфа Афродиты» — сценический концерт. Произведению присущи праздничность, декоративность, блеск, отсутствие контрастных темных красок, печальных эмоций и какого-либо конфликта, виртуозность исключительно сложных сольных вокальных партий при преобладании хоровых частей (5 из 7), нередко с антифонным соревнованием 2 хоров.

1-я часть, «Антифонное пение девушек и юношей к Весперу», открывается напряженными возгласами корифея-тенора, а затем используются виртуозные каденции тенора и корифейки-сопрано. В 3-й части, «Невеста и жених», импровизационность, мелизматика, нередко с предельно высокими нотами солистов сопоставляются с мелодической простотой хора. 5-я часть, «Свадебные игры и песни перед опочивальней», — наиболее развернутая, со сменой красочных эпизодов свадебного обряда. 6-я часть, «Пение новобрачных в свадебной опочивальне», представляет собой лирический дуэт за сценой Невесты и Жениха почти без сопровождения; колоратуры завершаются экстатическим криком.

Последняя кантата Орфа под итальянским названием «Trionfo di Afrodite, concerto scenico» — «Триумф Афродиты, сценический концерт» (1951), создавалась в качестве финала кантатной трилогии. Замысел принадлежал театральному художнику К. Нееру и возник в 1948 году, незадолго до премьеры «Антигоны» Орфа, которую Неер оформлял.

В сюжетном отношении «Триумф Афродиты» отличен от «Carmina Burana» и «Песен Катулла»: это свадебный обряд с пунктирно намеченной линией событий и безымянными персонажами — Невестой и Женихом (что заставляет вспомнить «Свадебку» Стравинского, хотя здесь обряд не славянский, а греко-римский). Однако связь с предыдущей кантатой весьма отчетлива: в обоих произведениях использованы стихи Катулла.

В «Триумфе Афродиты» из его поэзии Орф выбрал жанр эпиталамы — свадебной песни, в которой Катулл подражал древнегреческой поэтессе Сафо (Катуллов перевод трех строф Сафо встречается и в предыдущей кантате — в № 3). Такое подражание составляет текст первой части («Антифонное пение девушек и юношей к Весперу в ожидании невесты и жениха»), а большая свадебная поэма Катулла разделена между четвертой («Воззвание к Гименею») и самой развернутой, пятой частью («Свадебные игры и песни перед опочивальней»).

С «Carmina Burana» «Триумф Афродиты» роднит многоязычие: классическая латынь в данном случае соседствует с древнегреческим, впервые привлекшим внимание Орфа. Это свободно смонтированные самим композитором сохранившиеся строки эпиталам Сафо во второй части («Свадебный кортеж и прибытие невесты и жениха») и третьей («Невеста и жених»), а также хор из трагедии Еврипида «Ипполит» в седьмой части («Появление Афродиты»). Источник греческого текста шестой части до сих пор остается неустановленным (возможно, это подражание древнегреческим образцам, принадлежащее самому Орфу).

Близок «Триумф Афродиты» к первой кантате Орфа и по составу исполнителей и масштабам: почти такой же симфонический оркестр с расширенной группой ударных и тремя фортепиано; три хора — двойной, большой, танцующий; три корифея хора — тенор, сопрано, бас; два солиста. Однако, в отличие от «Carmina Burana» и аналогично прологу и эпилогу «Песен Катулла», хор здесь персонифицирован: это девушки, юноши и старики, родные и друзья новобрачных, народ. Как уже говорилось, впервые персонифицированы и солисты — не просто сопрано и тенор, а Невеста и Жених.

Авторское обозначение «Триумфа Афродиты» как концерта определило общее эмоционально-стилевое отличие этой кантаты от предыдущих: преобладание крупного штриха, что сказалось и в делении на семь больших частей, из которых пять — хоровые, нередко с антифонным соревнованием двух хоров; господство праздничности, декоративности, блеска — при отсутствии контрастных темных красок, печальных эмоций и какого-либо конфликта; виртуозность исключительно сложных сольных вокальных партий.

Показательно, что первая часть «Триумфа Афродиты», в противоположность предыдущим кантатам, открывается сольным звучанием — напряженными возгласами корифея-тенора, захватывающими высокий регистр, и содержит виртуозные каденции обоих корифеев. Сольная импровизационная мелизматика, нередко с предельными верхними нотами, отличает начало третьей части («Невеста и Жених») и шестой («Пение новобрачных»). Последняя представляет собой лирический дуэт за сценой («в свадебной опочивальне») почти без сопровождения — лишь флажолеты альтов и контрабасов, тремоло маримбафона, тарелок и ксилофона поддерживают колоратуры, которые завершаются экстатическим криком.

В таком типе мелодики, обычно возникающем в частях с греческим текстом, сам Орф и исследователи его творчества усматривали связи с пышными, узорчатыми византийскими песнопениями. В то же время подобное воплощение кульминации любовного восторга было намечено еще в «Carmina Burana» (краткое соло сопрано № 23).

Как и в «Песнях Катулла», в «Триумфе Афродиты» встречаются соло ненотированные, но четко ритмизованные, с подробными ремарками, касающимися манеры произнесения текста (в среднем разделе пятой части это соло корифея-баса в сопровождении ударных и тремоло трех фортепиано; в последнем разделе, «Эпиталаме», такая декламация чередуется с несколькими нотированными тактами).

Иные выразительные средства в хорах. Преобладает длительное псалмодирование на одной ноте с отклонениями на секунду вверх и вниз и внезапными октавными скачками-возгласами (что, возможно, связано с попыткой передать напевную речитацию хора древнегреческой трагедии). Унисонное псалмодирование сменяется столь же длительными секундовыми, квартово-секундовыми, квинтовыми остинато, «вращающимся» движением параллельными терциями и секстаккордами.

Такие хоры с аккомпанементом набора ударных напоминают несложные первые номера «Шульверка», а в сопровождении мощных и красочных tutti с ведущей ролью трех фортепиано — праздничные народные картины Стравинского (начало четвертой части прямо перекликается с масленичным гулянием в «Петрушке»). В кульминационные же моменты использован говорящий ритмизованный хор и даже крик — подобно обрамляющим хорам «Песен Катулла».

Отмеченные черты общности трех кантат позволили Орфу объединить эти произведения в цикл под итальянским названием «Trionfe, trittico teatrale» — «Триумфы, театральный триптих» (Аналогично окончательной редакции (1940) обработок театральных сочинений Монтеверди («Орфей», «Жалоба Ариадны», «Балет неблагодарных»).). Обнаруживаются и текстовые переклички, подчеркивающие идею триумфа любви. В кульминационном номере «Carmina Burana» (№ 24) возлюбленная сравнивается с Венерой; так же называют девушек юноши в хоре пролога «Песен Катулла»; «Триумф Афродиты» начинается воззванием к Весперу — планете Венере, а завершается явлением самой Афродиты — римской Венеры. При этом циклизация заставляет переосмыслить первую кантату.

Исполненная отдельно, «Carmina Burana» утверждает победу рока: неумолимое колесо Фортуны сбрасывает человека с высот любви. Однако, когда таков финал только начальной части триптиха, это воспринимается всего лишь как временное вторжение судьбы, и во второй части победительницей признается любовь, хотя ее триумф и омрачен изменами. Последняя часть триптиха, где нет ни одного контрастного по настроению эпизода, окончательно закрепляет торжество любви.

Единство цикла достигается и принципами построения. Общая форма триптиха — монументальные многохорные композиции крайних частей в сопровождении большого симфонического оркестра и камерная средняя с более краткими номерами a cappella — находит отражение в форме отдельных кантат.

«Carmina Burana» состоит из трех частей, обрамленных хоровым прологом и эпилогом, крайние части развернуты (восемь и десять номеров), средняя — значительно короче (четыре номера с преобладанием сольных). «Песни Катулла» также состоят из трех частей, обрамленных хоровым прологом и эпилогом, в первой и третьей частях — по пяти номеров (причем начальные одинаковы), во второй части — два номера. Построение «Триумфа Афродиты» более текуче, устремлено к финальной кульминации, но и здесь можно обнаружить если не трехчастную, то своеобразную концентрическую форму: по краям хоры в честь Венеры (воззвание к Весперу и явление Афродиты), второй круг обрамления — камерный (третья и шестая части — дуэты Невесты и Жениха на греческом языке), в центре — хоры на текст большой свадебной песни Катулла.

Сам жанр «Триумфов» связывает произведения Орфа с различными историческими пластами европейской культуры: от эпохи Возрождения (пышные карнавальные представления, особенно во Флоренции, «Триумфы» Петрарки, триумф Беатриче в последней песне «Божественной комедии» Данте и др.) — в античность, к триумфам императорского Рима и Древней Греции, объединяя два тысячелетия под знаком торжества гуманизма, естественных человеческих чувств.

Таким образом, «Триумфы» противостоят и бесчеловечности фашистского режима, в условиях которого Орф начал работать над ними, и послевоенной разрухе, и тревогам «холодной войны», когда они были закончены, и угрозе атомной бомбы, экологической гибели, машинизации и дегуманизации всей современной культуры.

Обращенные к массам, «Триумфы» в то же время не принадлежат к массовому развлекательному искусству; сам Орф однажды назвал их постановку — по аналогии с вагнеровским «торжественным сценическим представлением» (авторское определение жанра «Кольца Нибелунга») — «элитарным сценическим представлением».

А. Кёнигсберг

Источник: История зарубежной музыки, выпуск 6, 1999 г.