Études Symphoniques, Op. 13

В 1837 г. Роберт Шуман создает одно из наиболее монументальных и драматичных своих произведений для фортепиано – «Симфонические этюды». Первоначальное название было несколько иным и связывалось с именами персонажей из «Давидсбунда» – «Этюды в оркестровом духе Флорестана и Эвзебия». Такое заглавие (как и окончательное) свидетельствует о том, что композитор намеревался подчеркнуть в своем творении тембровое богатство фортепиано, оркестральность его звучания – и это намерение было блестяще реализовано: в фортепианной фактуре можно услышать и приемы, характерные для кларнета и фагота, и «скрипичные» пассажи, и «виолончельную» кантилену. Но не только с этим связано слово «симфонические» в заглавии произведения – оно подчеркивает масштабность формы, ведущую роль сквозного развития.

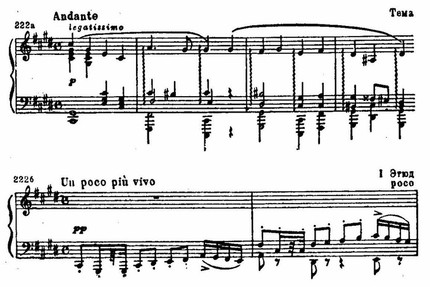

Образное содержание «Симфонических этюдов» Шуман сформулировал следующим образом: «Мне хочется постепенно развить из похоронного марша победное шествие». Это намерение осуществляется посредством вариационной формы. До-диез-минорная тема в характере похоронного марша имеет простую двухчастную репризную форму. Интонация нисходящей кварты придает ей торжественность, но середина отличается несколько большей плавностью. Замкнутость, завершенность теме не присуща, ее каденция неожиданно заканчивается доминантовой гармонией – своеобразным «вопросом без ответа», словно «приглашающим» к дальнейшему развитию. Ответом на этот «вопрос» становятся последующие этюды, по сути своей являющиеся вариациями. Всего их двенадцать. Первоначально Шуман написал большее количество вариаций, но в стремлении к цельности формы он исключил те из них, которые, по его мнению, были лишними.

Это вариации нового типа – романтического. Если в классицизме ведущим принципом развития в вариационной форме являлось фактурное варьирование, то здесь на первый план выходит преображение образа. Тема становится то фантастически-причудливой, то таинственной, то сумрачной, то скорбной, то мужественной. При всем богатстве тематических вариантов, возникающих по ходу вариационного развития, тема сохраняет свою структуру, в том числе и гармоническую, а каждый из этюдов связан с темой интонационно, благодаря чему «Симфонические этюды» обретают удивительную цельность.

Первый этюд – подобно теме – маршеобразен, но марш этот представляется более оживленным. Новый мотив, возникающий первоначально как имитация, в следующем предложении приобретает значение контрапункта к теме. Модуляция в параллельную тональность в первом периоде исчезает, но в середине происходит отклонение в соль мажор.

Новый контрапункт возникает во втором этюде, но проводится он в верхнем голосе, в то время как тема перемещается в бас. Во втором предложении она исчезает, полностью «уступив место» контрапункту, который следует ее гармонии.

Третий этюд связан с темой весьма отдаленно – лишь во втором такте в среднем голосе возникает интонация темы. На первый план выходит тональность, прежде занимавшая подчиненное положение – ми мажор.

Четвертый этюд представляет собою канон, построенный на слегка измененной теме.

В пятом этюде – оживленном, скерциозном – элементы темы присутствуют в мелодии, но в большей степени связь с нею проявляется в гармонии, хотя и она изменена.

Весьма близок к теме – и в гармоническом плане, и в мелодическом – шестой этюд, но движение тридцать вторых придает ему взволнованность.

В седьмом этюде, излагаемом в двухчастной форме, связь с темой ограничивается тоническими звуками в первых тактах и в дальнейшем – проведением ее элемента, излагаемого четвертями.

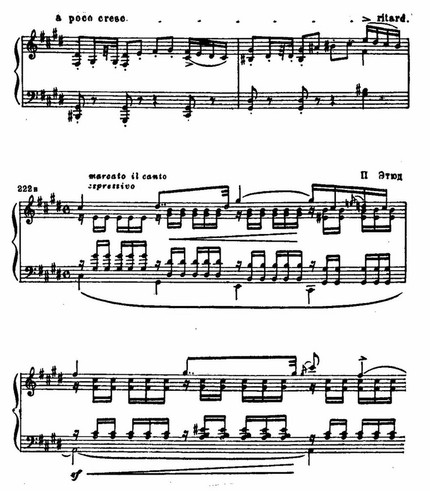

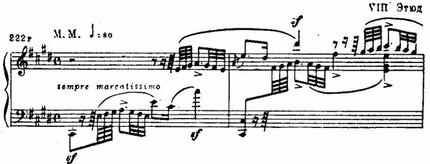

В восьмом этюде гармонизация первого периода сохраняется близость к теме, но в дальнейшем происходит несколько отклонений. При сохранении двухчастности несколько изменяется строение периодов, которые становятся девятитактовыми. Решительный характер придают этому этюду широкие скачки и акценты.

Девятый этюд, имеющий скерциозное звучание с оттенком фантастичности, связан с темой весьма слабо в тематическом плане, но воспроизводит ее тональный план (до-диез минор – ми мажор – до-диез минор). Однако форма здесь иная – простая трехчастная с весьма обширной кодой.

В десятом этюде сохраняется не только гармония темы, но и ее мелодические звуки на сильных долях и даже на относительно сильных. Шестнадцатые придают особую энергию.

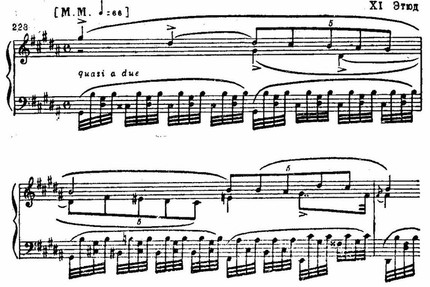

В следующей вариации мягкая, почти жалобная мелодия выделяется среди прочих этюдов своей лиричностью.

Пройдя через все эти вариации – маршевые и лирические, токкатные и скерциозные – «Симфонические этюды» приходят к финалу, изложенному в форме рондо, весьма отдаленно напоминающему исходную тему – лишь в эпизодах возникают ее элементы. Аккордовая фактура мелодии придает ей торжественное звучание – возникает то самое «победное шествие», о котором говорил Шуман.

«Симфонические этюды» — одно из самых драматических и монументальных произведений для фортепиано. Высокая патетика музыкальных образов, их динамика, целеустремленность развития ставят «Симфонические этюды» вровень с лучшими творениями Баха, Бетховена.

Первоначально Шуман хотел назвать «Симфонические этюды» «Этюдами в оркестровом духе Флорестана и Эвзебия». Заглавие должно было подчеркнуть оркестровый характер музыки, желание воспроизвести на фортепиано некоторые приемы, которые могли бы вызвать эффект оркестрового звучания. Действительно, в ряде эпизодов можно услышать приближение к тембрам деревянных духовых (фагота, кларнета), к их специфической манере исполнения, встретить близкие скрипичной фактуре виртуозные пассажи или певучую мелодию с густым, как у виолончели, звуком. Но это все скорее относится к техническим приемам письма; появившееся затем название «Симфонические этюды» в большей мере объясняет художественный замысел произведения, его размах и масштабность, стремление к сквозному драматическому развитию. Одно время Шуман даже намеревался назвать «Симфонические этюды» патетическими. В нескольких словах он сам совершенно точно определяет свою творческую задачу: «Мне хочется постепенно развить из похоронного марша победное шествие и, кроме того, внести в сочинение некоторый драматический интерес».

«Симфонические этюды» — произведение, совершеннейшее во всех отношениях, пример вариаций нового романтического типа. Фактурное развитие — ведущий принцип классических вариаций — отступает перед стремлением к образному преображению, к индивидуализации, характеристичности. Романтическая концепция жанра вариаций предоставляет широкую свободу показу образа с самых различных ракурсов, разносторонние жанровые связи облегчают эту задачу. Именно романтический принцип, направляющий развитие в «Симфонических этюдах», обусловил возможность трансформации начальной трагически-траурной темы в празднично-карнавальное звучание финала.

Каждый из двенадцати этюдов (вариаций) (В первоначальном варианте вариаций было больше. Стремясь к драматургической цельности, Шуман впоследствии снял лишние, но после его смерти они были восстановлены и нередко печатаются.) предстает в новом освещении: сумрачно-таинственном или фантастически-причудливом, мужественном или скорбно-тоскливом. Тематическая, интонационная близость, гармоническая структура, «одинаковость» строения темы и вариаций объединяют композицию «Симфонических этюдов» в соподчиненно-целостный организм.

Из основной темы возникают разные тематические варианты. Так, сдержанная торжественность нисходящей квартовой интонации темы уже во втором эпизоде (вариации) «оборачивается» страстно-патетическим возгласом, служит основой остро-драматическому развитию «имитационной» VIII вариации, а от этого восходящего варианта тянутся нити к триумфальному финалу:

Лирические, токкатные, скерцозные, маршевые вариации сменяют друг друга. В VIII этюде слышатся далекие отзвуки органных пассакалий, а торжеству и ликованию финала предшествует затаенная, но жгучая скорбь XI этюда — лиричнейшего ноктюрна с нервно-взволнованным и вместе с тем нежным дыханием сопровождения, в ткань которого вплетается вторящий основному мелодический голос:

Образная самостоятельность каждой вариации, превращение ее в законченное миниатюрное сочинение принципиально сближает «Симфонические этюды» с шумановскими циклическими композициями.

В. Галацкая

Фортепианное творчество Шумана →