Piano Sonata No. 1 (fis-moll), Op. 11

Над фортепианной сонатой № 1 фа-диез минор Роберт Шуман работал в 1833-1835 гг. Это произведение было очень дорого композитору: «На ней много следов пролитой когда-то крови». О том, какая это могла быть «кровь», с какими дорогими сердцу страницами личной жизни автора связывалось произведение, весьма красноречиво свидетельствует посвящение. Шуман посвятил сонату Кларе Вик, но не от собственного имени, а от имени двух вымышленных персонажей, являвших собою его alter ego – Флорестана и Эвзебия. Такое посвящение не только говорит о чувствах, владевших автором при создании произведения, но и намекает на воплощение в нем двух образных стихий. Сила чувств в сонате поистине поражает воображение – творческой фантазии автора словно становится тесно в рамках сложившихся классических традиций сонатного цикла, и он смело раздвигает эти рамки.

Первая часть этой четырехчастной сонаты – Introduzione. Allegro vivace – написана, соответственно традициям, в сонатной форме, но открывает ее весьма развернутая Интродукция. Это не вступление к основной части сонатного аллегро, а вполне самостоятельный раздел, обладающий своим собственным образным строем и драматургией. Написанная в трехчастной форме, она настолько масштабна, что могла бы быть самостоятельной фортепианной пьесой. Уже в Интродукции противопоставляются друг другу два контрастных начала, о которых композитор «заявляет» в посвящении. Она основана на двух темах. Первая из них типично «флорестановская» – взволнованная, страстная. Характер ее определяет начальный квинтовый мотив, играющий немалую роль в последующем развитии. Оттенок героического драматизма, присущий этой теме, заставляет вспомнить о творениях Людвига ван Бетховена, но романтические волнообразные фигурации являют собою типичную черту шумановского композиторского «почерка». «Стихия Эвзебия» предстает во второй теме Интродукции – лиричной, певучей, исключительно трогательной и нежной.

Женщина, которой посвящена соната, «присутствует» в ней в виде главной партии – она основана на мелодии пьесы, которую создала Клара Вик. Она входит в число «Четырех характеристических пьес» и именуется «Балет привидений. Фантастическая сцена». Ей присущ характерный ритм испанского танца фанданго, но он придает мелодии не столько танцевальность, сколько тревожность и беспокойство. В ее развитии то и дело мелькает квинтовый мотив из первой темы Интродукции. Во втором проведении тема предстает в ином облике, становясь ласковой и печальной. Между двумя проведениями главной партии возникает новая тема с интонациями страстной, патетической речи. Завершает экспозицию идиллическая ля-мажорная побочная партия, своим спокойствием оттеняющая тревожность предшествующего музыкального материала. Беспокойное движение возобновляется в разработке. В высшей точке первого ее этапа возникает тема из Интродукции, звучащая теперь сумрачно и печально. Второй этап развития приводит к отчаянно-призывным аккордовым «возгласам». В репризе побочная партия лишается своей роли «островка спокойствия» в «бушующем море» страстей – излагаемая теперь в миноре, она становится выражением глубочайшей печали. Завершается первая часть мрачными отзвуками квинтового мотива.

Вторая часть – Aria – прекраснейший образец задушевной шумановской лирики. Вокальная природа ее первой темы не случайна – композитор позаимствовал ее из песни «К Анне» на стихи Юстиниуса Кернера (произведение это было создано восемнадцатилетним композитором в 1828 г. и входило в юношескую тетрадь песен, которые ни разу не издавались при жизни Шумана). Песенную природу имеет и тема среднего раздела. Эти темы излагаются в разных регистрах, которые в данном случае ассоциируются с различными голосами: первая тема словно поручена сопрано, а вторая – баритону. Немалую роль в выразительном мелодическом развитии играет секундовый мотив. Законченность формы второй части, которая – как и Интермеццо из первой – могла бы восприниматься как самостоятельная пьеса, сближает сонату с циклом миниатюр.

Третья часть – Scherzo e Intermezzo – это скерцо, погружающее в карнавальную стихию, столь любимую Шуманом: мелькают образы – гротескные, фантастические, иронические. Основной теме присущ энергичный и ликующий характер. Необычно выстроен средний раздел: наряду с обычным для скерцо трио – исключительно грациозным и мягким – композитор вводит еще один эпизод, интермеццо в духе горделивого полонеза. Реприза повторяется дважды, и между двумя проведениями темы возникает выразительный инструментальный речитатив.

Карнавальная стихия господствует и в финале, превышающем по масштабу любую из предшествующих частей и сочетающем в своей форме черты рондо и сонаты без разработки. Праздничная бравурность сменяется возбужденными «возгласами», широкая кантилена – причудливыми фигурациями. В коде возникают элементы тем из первой и третьей частей.

Посвящая Кларе Вик от имени Флорестана и Эвсебия Первую сонату fis-moll, Op. 11 (1833—1835), Шуман сам раскрыл ее психологическую «программу». В непрерывном чередовании перед слушателем проходят то порывисто-возбужденные, то полные нежной мечтательности образы.

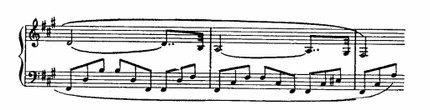

Соната начинается обширным вступлением Un росо adagio, которое, по существу, служит интродукцией ко всему циклу. Оно написано не в сонатно-прелюдийной манере, а в динамической трехчастной форме. Две темы вступления намечают «лейтмотивы» всей сонаты. Первая — страстная, героическая, декламационная — содержит «флорестановские» интонации:

Она появляется в самый острый момент разработки первой части.

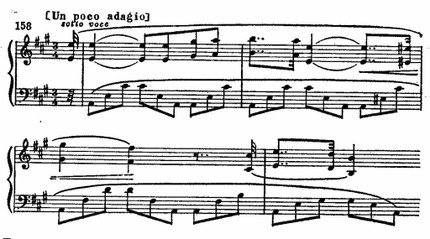

Вторая же, А-dur'ная тема, мечтательно-романсного склада характеризует Эвсебия:

Ее интонации проникают в медленную часть, которую Шуман назвал «Арией», и в другие лирические мотивы. Тематическая самостоятельность, завершенность формы, единство фактуры (песенная мелодия на «органном» фоне) позволяют рассматривать это вступление как законченную романтическую фортепианную пьесу. Уже одно это обстоятельство придает структуре сонаты черты цикла миниатюр. Произведение тяготеет к многочастности. В цикле скорее пять, чем четыре части. Его композиция отличается максимальной контрастной заостренностью. И даже последнее Allegro, значительно превосходящее по масштабам все другие части, заставляет вспомнить обобщающие финалы «Карнавала» и «Симфонических этюдов».

Формообразующие принципы внутри каждой части отличны от классицистской сонаты.

В первом Allegro сосредоточен ряд новых выразительных приемов, немыслимых в рамках традиций сонат Гайдна, Моцарта, Бетховена. Они и придают шумановскому сонатному Allegro романтический характер.

Оно монотематично и основывается на вариационности. Вплоть до побочной партии музыка экспозиции строится всецело на вариационном видоизменении главной темы. Последняя, связанная с квартово-квинтовыми интонациями «флорестановской» темы вступления, но построенная на ритме фанданго, появляется трижды с небольшими фактурными изменениями, но на неуклонном нарастании и в неразрывном единстве со связующей темой. Только перед появлением новой тональности происходит модуляция и динамический спад.

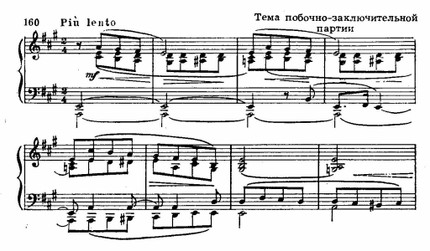

Новая тема в тональности es-moll, которая, с точки зрения логики классической сонаты, должна была бы рассматриваться как побочная, настолько близка главной, что воспринимается как вариация. Она, в свою очередь, повторяется в варьированном виде. Переход к следующей теме, в тональности A-dur, осуществляется опять через видоизменение главной темы:

И только побочная партия (по схеме классицистской сонаты она приходится на место заключительной, в самом конце экспозиции) образует единственный контрастный эпизод в бурлящем стремительном Allegro. Эта «эвсебиевская» тема выражает образ романтических грез:

Характерно романтическая находка Шумана — в том, что в репризе побочная тема, с ее мягкими, «угасающими» интонациями, звучит в минорном ладу — словно в результате жизненной борьбы образ мечты меркнет.

Когда в разработку вторгается декламационная, патетически приподнятая тема вступления, контрастируя с бурным движением ритмов фанданго, этот неожиданный эпизод придает структуре сонатного Allegro черты цикличности.

Медленная часть — «Aria» — лирическая миниатюра в шумановском стиле. Совершенно также воспринимается и третья часть — Scherzo ed Intermezzo с его контрастной мозаичной рондообразностью. Оба жанровых трио: первое — изысканный вальс и второе — шутливо утрированный полонез — резко оттеняют необузданное и капризное звучание основной темы. Прихотливая смена темпов также отличает это скерцо от его классицистских прототипов. Бурный, неистовый финал с его мелькающими контрастными образами и безудержным stringendo в конце как нельзя ярче оттеняет разницу между сдержанностью строгой классицистской сонаты и необузданной эмоциональностью романтической музыки. Финал написан в сложной форме, сочетающей сонатность с контрастной рондообразностью (экспозиция, разработка, реприза, разработка, кода).

В. Конен

Фортепианное творчество Шумана →