Жанров камерно-инструментальной музыки Игорь Стравинский касался редко. Сочинений такого рода у него немного. Однако среди них есть Три пьесы для квартета (1914), Октет (1923) и Септет (1953), значение которых в эволюции его стиля велико.

Три пьесы написаны на грани переходного этапа внутри «русского» периода, Октет (состав: флейта, кларнет, два фагота, две трубы, два тромбона) — в начале неоклассицистского периода, Септет (для кларнета, валторны, фагота, фортепиано, скрипки, альта и виолончели) — на стыке неоклассицистского и позднего.

Октет

В Октете композитор выбрал духовые инструменты, соединив дерево и медь (в том числе «тяжелую» медь — тромбоны). Как мы видели, подобное предпочтение духовым перед струнными он отдает в целом ряде сочинений неоклассицистского периода (ближайший по времени пример — Фортепианный концерт).

Открывает Октет вступительная Sinfonia, написанная в традициях барочного музицирования. Здесь преобладает остро атакированная звучность, стаккато, «террасообразная» динамика с ее контрастами forte и piano. Стравинский использует контрапунктическую и фигурационную технику Баха и его эпохи; вместе с тем повсюду узнаваемы его собственные приемы.

В Октете можно наблюдать, как на первый взгляд барочные мотивы оказываются неожиданно близки русским попевкам (встречающимся, например, в «Сказке о солдате», «Свадебке»), а те, в свою очередь, облекаются в барочный наряд. Так, мотив Lento развивается в духе попевки (пример 12а), а когда он становится ядром темы Allegro (структура Allegro — миниатюрная сонатная форма с зеркальной репризой), то меняется и его интервальный рисунок — благодаря перемещениям звуков (пример 12б), — и его фактура, приобретающая жесткость и динамику контрапунктических линий.

Вторая часть Октета — тема с вариациями. Тема соединяет типичные для Стравинского «мерцания» большой и малой терций, выпеваемых флейтой и кларнетом под суховатый, отрывистый аккордовый аккомпанемент остальных инструментов. В ее развитии уже намечается тот тип вариаций, который пройдет через многие циклы Стравинского. Сохраняется звуковой состав темы, но меняется ее ритмический, темброво-фактурный и даже интервальный рисунок (посредством обращения интервалов).

В вариациях Октета, как в характеристической сюите, проходят марш, вальс, галоп, в которых концертируют труба, флейта, кларнет; вся эта сюита выдержана в тонах «уличной» музыки «Петрушки». Объединяют ее основанные на той же теме драматические возгласы тромбонов и сочетающееся с ними гаммообразное пассажное движение, играющее роль рефрена.

Финал (он начинается attacca) воспринимается как заключительная и самая большая вариация, вырастающая из предшествовавшего фугато второй части и решенная как безостановочное инвенционное движение, продолжающееся до цифры 73 — момента, когда, как отдаленное напоминание, возвращается мотив и фактура первого раздела Sinfonia, благодаря чему весь цикл приобретает особую конструктивную стройность.

Септет

Септет — трехчастный цикл. Первая его часть играет роль вступления, вторая — Пассакалья, третья — Жига. Если когда-то в Октете Стравинский искал пути сращивания русского и неоклассицистского стиля, то теперь он делает то же в отношении неоклассицистских принципов и принципов серийности.

Весь цикл Септета, как это часто бывает у Стравинского, вырастает из одного тематического зерна, причем в первой части господствует именно принцип тематичности, а не веберновской «распыленности» тонов.

В Пассакалье же интервалика темы определенно серийна, что подчеркнуто проведением коротких интервальных ячеек у разных инструментов. Вместе с тем можно подметить тенденцию интервальных ячеек к превращению в мотивы, что и происходит при монотембровом звучании темы. В ней обращают на себя внимание устойчивые, «тональные» звенья — квинты и терции. Серийные принципы композитор соединяет с традиционной формой вариаций на basso ostinato и с тональным ощущением. Однако он не отказывается от сложной работы с серией, используя и ракоход, и инверсию, и даже сочетание этих трансформаций серии с ее основным видом (см. цифру 22).

Важнейший вывод, вытекающий из изложенного, тот, что, обращаясь к серийной технике, Стравинский использует ее структурные возможности: строгую выверенность, логичность, интервальную интеграцию горизонтали и вертикали — и вместе с тем вводит эту технику в русло классических закономерностей — жанра, тематизма, тональных принципов.

В. В. Смирнов

Источник: История зарубежной музыки, выпуск 6, 1999 г.

Инструментальные ансамбли (кроме фортепианных)

• Три пьесы для струнного квартета (1914)

• Регтайм для одиннадцати инструментов (1918; есть транскрипция для фортепиано)

• Симфонии духовых инструментов памяти Клода Ашиля Дебюсси (1920)

• Октет для духовых инструментов (1923)

• Септет (1953)

• Обзор жанров творчества

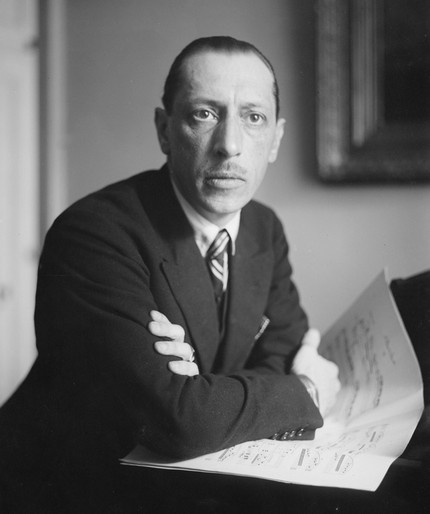

• Биография Стравинского

• Творческий путь Стравинского