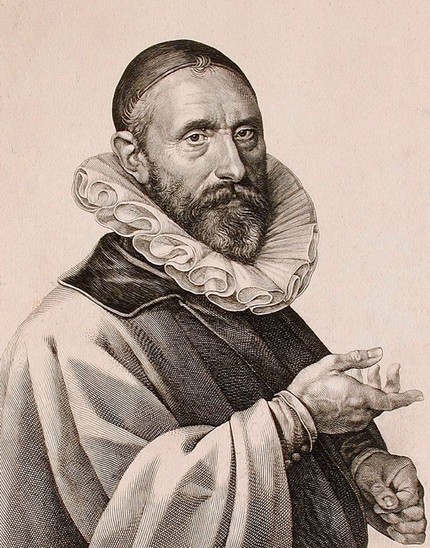

Свелинк, Ян Питерсзон (Jan Pieterszoon Sweelinck; 1562, Девентер — 16 X 1621, Амстердам) — нидерландский композитор и органист.

Начальное музыкальное образование получил под руководством отца, Питера Свибертсзона Свелинка (ум. в 1573), церковного органиста, и Я. В. Лосси, гарлемского городского флейтиста. По мнению некоторых историков музыки (М. Зейферт, М. Букофцер), Свелинк занимался у Дж. Царлино в Венеции, др. исследователи (Г. Риз, В. О. Верков) считают это недоказанным. С 1580 Свелинк — органист Старой церкви (Oude Kerk) в Амстердаме (в 1564–73 здесь же служил его отец, в 1591 — 1652 сын — Дирк Свелинк).

Принимал участие в музыкальной жизни города в качестве члена Объединения музыкантов и любителей музыки Амстердама. Свелинка называют «последним великим нидерландцем», он был основоположником крупной органной школы, воспитал многих органистов и композиторов Северной Германии (С. Шейдт, М. Преториус, Г. Шейдеман, М. Шильдт), получив известность за пределами Нидерландов. Развивая традиции нидерландской школы, Свелинк воспринял также достижения современных ему итальянских и английских полифонистов, сочетая в своих сочинениях характерные черты инструментальных форм венецианской школы с фигурационной техникой английских вёрджинелистов (см. Английская музыка).

В органных произведениях Свелинка — ричеркарах, фантазиях, каприччио, токкатах, а также в обработках хоралов, песен и танцев — отразилось его виртуозное, богатое красками исполнительское мастерство (особенно в фантазиях — Хроматической и «в манере эхо»). Ричеркары, фантазии и каприччио нередко сходны по строению; для них характерна слитно-вариационная форма, состоящая из нескольких крупных частей, следующих друг за другом с нарастанием ритмической активности; тема варьируется путём ритмических изменений, обращений и стреттных вступлений; использование в экспозиции кварто-квинтовых имитаций подготавливало форму фуги. Токкаты написаны в более свободном, импровизационном стиле.

Принципы вариационной обработки хоралов Свелинка получили дальнейшее развитие в творчестве немецких учеников Свелинка и были продолжены И. С. Бахом. В вариациях на светские темы нем., франц., англ. и др. композиторов того времени, в т. ч. на темы Дж. Дауленда и П. Филипса, возможно, предназначенных для клавира, особенно сказывается влияние англ. вёрджинелистов, ощутимое и в мелодико-гармоническом развитии, и в отдельных технических приёмах; наряду с имитационно-полифоническими построениями имеются и разделы гомофонно-гармонического склада.

При жизни Свелинка были изданы лишь его вокальные сочинения — сборник шансон («Chansons», 1584, для 5 голосов), песни на франц. и итал. стихи («Rimes francoises et italiennes», 1612, для 2–4 голосов), «Псалмы Давида» («Pseaumes de David», на франц. пер. К. Маро и Т. Беза, 1604, для 4–8 голосов; переиздавались в 1613, 1614, 1621).

«Священные песнопения» («Cantiones sacrae», 1619, для 5 голосов) — единственное хоровое сочинение, в котором имеется инструментальная партия basso continuo; все др. хоровые произведения Свелинка написаны в типичном для вокальной музыки Возрождения стиле a cappella.

Свелинку принадлежит трактат о правилах композиции, основанный на теоретических положениях Дж. Царлино. Издано собрание сочинений Свелинка (10 томов, Лейпциг, 1894–1901), выходит в Амстердаме полное собрание сочинений (с 1957, «Opera omnia», тт. 1–10; до 1975 изданы 4 тома).

Литература: Кузнецов К., Музыкально-исторические портреты, М., 1937, с. 5–26; Ливанова Т., История западноевропейской музыки до 1789 г., М.-Л., 1940, с. 304–05; Грубер Р., Всеобщая история музыки, ч. 1, М., 1956, 1965, с. 333; Друскин М., Клавирная музыка… XVI–XVIII веков, Л., 1960, с. 133–37; Протопопов Вл., История полифонии в её важнейших явлениях…, М., 1965, с. 49; его же, Ричеркар и канцона в XVI–XVII веках и их эволюция, в сб.: Вопросы музыкальной формы, вып. 2, М., 1972, с. 22–23; Берков В., Хроматическая фантазия Я. Свелинка. Из истории гармонии, М., 1972; Розеншильд К., История зарубежной музыки, вып. 1, М., 1973; Seiffert M., J. P. Sweelinck und seine direkten deutschen Schuler, В., 1891 (Diss.); его жe, Geschichte der Klaviermusik, Bd 1, Lpz., 1899; Sigtenhorst Meyer B. van den, J. P. Sweelinck, en zijn instrumentale muziek, Den Haag, 1934, 1946; его же, De vocale muziek van J. P. Sweelinck, Den Haag, 1948; Bukofzer M., Music in the Baroque era, N. Y., 1947; Reese G., Music in the Renaissance, N. Y., 1954; Tusler R., The organ music of Jan Pieterszoon Sweelinck, (v. 1–2), Bilthoven, 1958; Вreig W., Der Umfang des choralgebundenen Orgelwerks von Jan Pieterszoon Sweelmck, «AfMw», 1960, Jahrg. 17, No 4; Wоuters J., J. P. Sweelinck «Der Orpheus von Amsterdam», «Musica», 1961, Jahrg. 15, No 5/6; A pel W., Geschichte der Orgel- und Klaviermusik bis 1700 Kassel, 1967; Curtis A., Sweelinck’s keyoard music, L., 1969; Nоske P. R., Forma formans… instrumentale muziek von J. P. Sweelinck, Amst., 1969.

Т. H. Дубравская

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

«Искусство нидерландских органистов жило импровизационной практикой, — пишет М. С. Друскин. — Ценность его определялась неповторимо индивидуальной манерой игры исполнителя. Отсюда стремление к контрастным формам токкаты, позволявшей показать мастерское владение различными типами техники и фактуры; отсюда и рождение развитой формы фантазии (или ричеркара), основанной на яркой смене фаз движения, непрерывных в своем сцеплении, или вариации (хоральной и песенной), дающей контрастную последовательность эпизодов; отсюда, наконец, выдвижение виртуозных красочно-инструментальных моментов. О широте замысла и вдохновенности исполнения нидерландских органистов существует много мемуарных свидетельств, вплоть до конца XVIII века. Так, Верней с восторгом отзывается об амстердамском слепом органисте Потове, по сравнению с импровизациями которого исполнение большинства немецких органистов ему казалось сухим. С еще большим основанием приведенные слова наблюдательного и пытливого англичанина можно отнести к музыкальной практике XVII века. Традиции нидерландских органистов были усвоены в других странах. И уже оттуда, обогащенные, они вернулись к Нидерландам. На вершине этого встречного пути находится Свелинк».

Ян-Питер Свелинк родился в 1562 году в Девентере. Сначала Яна обучал отец, который умер в 1573 году. Питер Свенлинк воспитывал сына в духе старонидерландских традиций. С ним также занимался флейтист Я. В. Лосси. Образование Ян продолжил в Венеции, куда был послан управлением города Амстердама. В Италии он обучался у Царлино и, вероятно, Габриели и Меруло.

Прожив в Италии с 1578 по 1580 год, Свелинк вернулся на родину, где стал органистом «Старой церкви». Интересно, что в этой амстердамской церкви работал отец Яна-Питера, а после — его сын Дирк, родившийся в 1591 году. В это время Свелинк знакомится с творчеством английских вирджиналистов — в частности с Буллом, Филипсом, а также Дирингом, переселившимися во Фландрию из-за начавшихся в Англии религиозных смут.

Свелинк прославился как исполнитель-органист не только на родине, но и далеко за ее пределами. Музыкальный словарь Вальтера (1738) называет его «чудом среди музыкантов и органистов». Особенно сильное влияние Свелинк оказал на немецких органистов, таких как С. Шейдт, Я. Преториус, Г. Шейдеман. Для них музыкант составил «Правила композиции».

Свелинк принимал активное участие в музыкальной жизни города в качестве члена объединения музыкантов и любителей музыки Амстердама.

Питер Свелинк, которого называли последним великим нидерланцем, умер 16 октября 1621 года в Амстердаме. К сожалению, после ухода из жизни его учеников во второй половине XVIII века имя великого музыканта было забыто. Период забвения закончил благодаря настойчивым изысканиям М. Зейфферта, которому удалось восстановить многосторонний творческий облик гениального голландского органиста.

Только спустя примерно 250 лет после смерти Свелинка его инструментальные произведения были впервые опубликованы! В своих токкатах, фантазиях, ричеркарах, вариационных циклах на духовные и светские мотивы Свелинк предстает мастером, стремящимся к обобщению различных национальных культур.

От старонидерландской школы музыкант взял размах и вдохновенность фантазии, от итальянцев — склонность к крупным, циклопическим построениям, а от англичан — острое ощущение инструментальных возможностей: виртуозного пассажа, гармонической краски, мелодической фигурации. Все это перенесено не механически, а скреплено столь характерной для голландской культуры XVII века тягой к трезвому реализму, к пропорциональной соразмерности частей, к стройной архитектонике.

«В токкатах обнаруживается приверженность Свелинка к старой школе, — пишет М. С. Друскин. — Итальянцы разработали два типа токкат: в исторически более ранних сочинениях полнозвучные аккорды сменялись оживленными пассажами, которые ускорялись к концу; новые же произведения давали более сложную композицию: между двумя отрывками различного характера вклинивался третий — фугированного склада.

Больших художественных результатов добивается Свелинк в фантазиях: здесь полностью раскрывается сила творческого вдохновения выдающегося голландского мастера. Его опыты в этом жанре послужили основой в создании позднейшей фуги.

Конечно, в этом отношении он имел предшественников. Ученик венецианцев, Свелинк усвоил их метод построения больших ричеркаров путем контрапунктического „освещения“ темы в различных аспектах: в расширении, сжатии, обращении, ракоходном движении. Английские вирджиналисты научили его мотивно-фигурационной разработке и гомофонному развитию. А свойственное Свелинку чувство архитектоники помогло привнести в эту форму внутреннюю законченность и единство, которых не хватало ричеркарам венецианцев.

Наибольшей самобытностью отмечено вариационное искусство Свелинка. Но — любопытная деталь! — он более скован, когда в основу кладет неизменную хоральную тему, которая согласно заветам старых фламандских полифонистов проводится в басу или теноре. Музыка Свелинка теплеет, становится человечнее и лишается черт дидактики и риторики, как только он обращается к народным мелодиям».

Для исполнительского мастерства Свелинка характерна энергичность и мужественность, «открытость» чувств и лиризм. Творчество музыканта способствовало обновлению жанра и стиля клавирного искусства под живительным воздействием народной музыки.

Д. К. Самин