12 характеристических картин для фортепиано, Op. 37-bis

История создания

«Времена года» Чайковского — это своеобразный музыкальный дневник композитора, запечатлевший дорогие его сердцу эпизоды жизни, встречи и картины природы. Как позднее вспоминал его брат М. И. Чайковский: «Петр Ильич, как редко кто, любил жизнь <...> Каждый день имел для него значительность и прощаться с ним ему было грустно при мысли, что от всего пережитого не останется никакого следа».

Этим лирическим чувством композитора, любовью к жизни и восхищением ею и наполнена музыка одного из музыкальных шедевров Чайковского, фортепианного цикла «Времена года». Энциклопедией русской усадебной жизни XIX века, петербургского городского пейзажа можно назвать этот цикл из 12 характеристических картин для фортепиано. В его образах запечатлены Чайковским и бескрайние русские просторы, и деревенский быт, и картины петербургских городских пейзажей, и сценки из домашнего музыкального быта русских людей того времени.

12 пьес — 12 картинок из русской жизни Чайковского получили при издании эпиграфы из стихов русских поэтов:

«У камелька». Январь:

И мирной неги уголок

Ночь сумраком одела.

В камине гаснет огонек,

И свечка нагорела.

А. С. Пушкин

«Масленица». Февраль:

Скоро масленицы бойкой

Закипит широкий пир.

П. А. Вяземский.

«Песня жаворонка». Март:

Поле зыблется цветами,

В небе льются света волны.

Вешних жаворонков пенья

Голубые бездны полны.

А. Н. Майков

«Подснежник». Апрель:

Голубенький чистый

Подснежник: цветок,

А подле сквозистый

Последний снежок.

Последние слезы

О горе былом

И первые грезы

О счастьи ином...

А. Н. Майков

«Белые ночи». Май:

Какая ночь! На всем какая нега!

Благодарю, родной полночный край!

Из царства льдов, из царства вьюг и снега

Как свеж и чист твой вылетает май!

А. А. Фет

«Баркарола». Июнь:

Выйдем на берег, там волны

Ноги нам будут лобзать,

Звезды с таинственной грустью

Будут над нами сиять.

А. Н. Плещеев

«Песнь косаря». Июль:

Раззудись, плечо

Размахнись рука!

Ты пахни в лицо,

Ветер с полудня!

А. В. Кольцов

«Жатва». Август:

Люди семьями

Принялися жать,

Косить под корень

Рожь высокую!

В копны частые

Снопы сложены.

От возов всю ночь

Скрыпит музыка.

А. В. Кольцов

«Охота». Сентябрь:

Пора, пора! Рога трубят:

Псари в охотничьих уборах

Чем свет уж на конях сидят;

Борзые прыгают на сворах.

А. С. Пушкин

«Осенняя песнь». Октябрь:

Осень, осыпается весь наш бедный сад,

Листья желтые по ветру летят...

А. К. Толстой

«На тройке». Ноябрь:

Не гляди же с тоской на дорогу

И за тройкой вослед не спеши

И тоскливую в сердце тревогу

Поскорей навсегда затуши.

Н. А. Некрасов

«Святки». Декабрь:

Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали,

За ворота башмачок

Сняв с ноги бросали.

В. А. Жуковский

Возникновение цикла «Времена года», op. 37-bis непосредственно связано с историей взаимоотношений Чайковского с семьей петербургских музыкальных издателей Бернард и их журналом «Нувеллист», основанном в 1842 году. Старший из семьи Матвей Иванович Бернард (1794-1871), основатель нотоиздательской фирмы и журнала «Нувеллист» был также пианистом, композитором. Продолжателем дела стал его сын Николай Матвеевич (1844-1905), также известный музыкант. Редактором журнала был брат основателя фирмы Александр Иванович (1816-1901), известный пианист и композитор. «Нувеллист» знакомил публику с новыми сочинениями русских композиторов, музыкантов — любителей, а также зарубежных авторов. Помимо нотных текстов в нем печатались сведения о новинках оперных сцен, концертах в России, Западной Европе и Америке.

Чайковский сотрудничал с «Нувеллистом» с 1873 года, сочинив для журнала несколько романсов. Поводом к написанию цикла «Времена года» послужил заказ издателя журнала «Нувеллист» Н. М. Бернарда, полученный Чайковским в письме (не сохранилось), очевидно, в ноябре 1875 года. Однако его содержание легко себе представить на основании ответа композитора от 24 ноября 1875 года: «Получил Ваше письмо. Очень благодарен Вам за любезную готовность платить мне столь высокий гонорарий. Постараюсь не ударить лицом в грязь и угодить Вам. Я пришлю Вам в скором времени 1-ю пиэсу, а может быть и разом две или три. Если ничто не помешает, то дело пойдет скоро: я очень расположен теперь заняться фортепианными пиэсками. Ваш Чайковский. Все Ваши заглавия я сохраняю». Следовательно названия пьес, то есть сюжетов — картинок были предложены композитору издателем.

В декабрьском номере журнала «Нувеллист» за 1875 год уже появилось объявление для подписчиков об издании в следующем году нового цикла пьес Чайковского и перечень названий пьес, соответствующих каждому месяцу года и совпадающий с названиями, выставленными позже композитором в рукописи цикла.

О ходе сочинения цикла сведений крайне скудны. Известно, что в момент начала работы над ним в конце ноября 1875 года, Чайковский находился в Москве. 13 декабря 1875 года композитор писал Н. М. Бернарду: «Сегодня утром, а может быть и вчера еще Вам высланы по почте две первые пиэсы. Я не без некоторого страха препроводил их к Вам: боюсь, что Вам покажется длинно и скверно. Прошу Вас откровенно высказать Ваше мнение, чтобы я мог иметь в виду Ваши замечания при сочинении следующих пиэс. <...> Если вторая пьеса покажется негодной, то напишите мне об этом <...> Если Вы пожелаете пересочинения „Масленицы“, то, пожалуйста, не церемоньтесь и будьте уверены, что к сроку, то есть к 15-му января, я Вам напишу другую. Вы платите мне такую страшную цену, что имеете полнейшее право требовать всяких изменений, дополнений, сокращений и пересочинений» (там же, № 426, c. 425). Пьесы, очевидно, удовлетворили Н. М. Бернарда, так как были изданы точно в положенный срок и в полном соответствии с автографом.

При издании «Времен года» в «Нувеллисте» пьесы получили поэтические эпиграфы каждая. Два из них вписаны в автографы пьес № 1 и № 3 и принадлежат, судя по почерку, Н. М. Бернарду, который был большим знатоком русской литературы и поэзии и даже автором литературных сочинений. По-видимому, именно издатель был инициатором включения стихов русских поэтов в качестве эпиграфов к уже написанным пьесам Чайковского. Знал ли Чайковский об этом заранее, согласовывались ли с ним стихи при издании — неизвестно. Но все прижизненные издания включали эти стихотворные эпиграфы, следовательно, Чайковский так или иначе их принял и одобрил.

Хотя названия пьес были заранее известны Чайковскому, в рукописи он внес в двух случаях свои дополнения: пьеса № 8 «Жатва» получила подзаголовок Скерцо, а № 12 «Святки» — Вальс. Эти подзаголовки сохранялись в изданиях Бернарда, но были утрачены в более поздних изданиях П. И. Юргенсона.

Название цикла «Времена года» впервые появляется при первом издании всех пьес вместе, осуществленном в конце 1876 года Н. М. Бернардом, после завершения журнальной публикации. Оно же перешло во все последующие издания, хотя с некоторыми различиями в подзаголовке. У Бернарда значится: «12 характерных картинок». В прижизненных изданиях П. И. Юргенсона: «12 характерных картин», позже — «12 характеристических картин».

Подготовка первого издания пьес в «Нувеллисте» началась 13 декабря 1875 года, когда Чайковский выслал в Петербург две первые пьесы, о чем свидетельствует письмо композитора.

Журнал выходил ежемесячно, первого числа. Пьесы Чайковского открывали каждый номер, за исключением сентябрьского. В этом номере первой была помещена пьеса композитора В. И. Главача, постоянного автора «Нувеллиста» «Сербская походная песня» («Радо иде србин у войнике») в обработке для фортепиано, как отклик на актуальные в то время события войны на Балканах, в которой Россия принимала участие. В журнале № 9 появилось объявление, что подписчики в конце года получат в качестве премии отдельное издание всех 12 пьес. Н. М. Бернард опубликовал в конце 1876 года весь цикл Чайковского отдельным изданием с названием «Времена года». Обложка была с 12 картинками — медальонами и названием «Времена года».

Сведений о первом публичном исполнении всего цикла или отдельных пьес не сохранилось. Отсутствуют и отклики прессы на издание. Однако очень скоро «Времена года» стали необычайно популярными и у музыкантов — любителей, и у профессионалов, а впоследствии одним из самых знаменитых фортепианных произведений всей русской музыки.

Музыка

«У камелька». Январь

Камелек — это специфически русское название камина в дворянском доме или какого-либо очага в крестьянском жилище. В долгие зимние вечера у очага (камина) собиралась вся семья. В крестьянских избах плели кружева, пряли и ткали, при этом пели песни, грустные и лирические. В дворянских семьях у камина музицировали, читали вслух, беседовали.

Пьеса «У камелька» рисует картинку с элегически-мечтательным настроением. Первый раздел ее построен на выразительной теме, напоминающей интонации человеческого голоса. Это как бы коротенькие фразы, произносимые медленно, с расстановкой, в состоянии глубокой задумчивости. О таком эмоциональном состоянии можно встретить в письмах Чайковского: «Это то меланхолическое чувство, которое является вечерком, когда сидишь один, от работы устал, взял книгу, но она выпала из рук. Явились целым роем воспоминания. И грустно, что так много уж было, да прошло, и приятно вспомнить молодость. И жаль прошлого, и нет охоты начинать сызнова. Жизнь утомила. Приятно отдохнуть и оглядеться. <...> И грустно и как-то сладко погружаться в прошлое».

Средний раздел более оживленный по характеру, но также строится на коротком мотиве с переливами пассажей, напоминающих звучание арфы. После него следует третий раздел, повторяющий первый с дополнением, заключающим всю пьесу с своеобразным затиханием мелодии и переливов арфы. Музыка как бы истаивает и картинка исчезает...

«Масленица». Февраль

Масленица или масленая неделя — праздничная неделя перед Великим постом. Масленицу чествуют веселыми гуляниями, разудалыми играми, катанием на лошадях, разными потехами. А в домах пекут блины, специфическое языческое блюдо, которое из глубины веков прочно вошло в русскую жизнь. В этом празднике сочетались черты языческих проводов зимы и встречи весны и христианского обряда перед началом Великого поста, предшествующего великому празднику Пасхи, Воскресения Христова.

«Масленица» — это картина народного гуляния, где живописные моменты сочетаются с звукоподражанием музыке гуляющей толпы, озорным звучаниям народных инструментов. Вся пьеса состоит как бы из калейдоскопа маленьких картинок, сменяющих одна другую, с постоянным возвращением первой темы. С помощью угловатых ритмических фигур Чайковский создает картину с шумными и радостными возгласами толпы, притоптыванием пляшущих ряженых. Взрывы смеха и таинственный шепот сливаются в одну яркую и пеструю картину празднества.

«Песня жаворонка». Март

Жаворонок — полевая птица, которую в России чтут как весеннюю певчую птичку. Ее пение традиционно связывается с приходом весны, пробуждением от зимней спячки всей природы, началом новой жизни. Картина весеннего русского пейзажа нарисована очень простыми, но выразительными средствами.

В основе всей музыки лежат две темы: напевная лирическая мелодия со скромным аккордовым сопровождением и вторая, родственная ей, но с большими взлетами и широким дыханием. В органичном переплетении этих двух тем и различных оттенков настроений — мечтательно-грустного и светлого — заключается покоряющая прелесть всей пьесы. Обе темы имеют элементы, которые напоминают трели весенней песни жаворонка. Первая тема создает своеобразное обрамление более развернутой второй теме. Заключают пьесу затихающие трели жаворонка.

«Подснежник». Апрель

Подснежник — так называются растения, которые появляются сразу после схода зимнего снега. Трогательно после зимней стужи, мертвой, безжизненной поры выглядят небольшие голубые или белые цветочки, появляющиеся сразу после таяния зимнего снега. Подснежник очень любим в России. Он почитается как символ новой нарождающейся жизни. Ему посвящены стихи многих русских поэтов.

Пьеса «Подснежник» построена на вальсообразном ритме, вся проникнута порывом, взлетом эмоций. В ней проникновенно передано то волнение, которое возникает при созерцании весенней природы, и радостное, скрытое в глубинах души, чувство надежды на будущее и затаенного ожидания.

В пьесе три раздела. Первый и третий повторяют друг друга. Но в среднем разделе нет яркого образного контраста, скорее, здесь некоторая смена настроений, оттенков одного и того же чувства. Эмоциональный порыв в заключительном разделе сохраняется до самого конца.

«Белые ночи». Май

Белые ночи — так называются ночи в мае на севере России, когда ночью так же светло, как и днем. Белые ночи в Петербурге, столице России, всегда отмечались романтическими ночными гуляниями и пением. Образ белых ночей Петербурга запечатлен в полотнах русских художников и стихах русских поэтов. Именно так — «Белые ночи» — называется повесть великого русского писателя Фёдора Достоевского.

Музыка пьесы передает смену противоречивых настроений: горестные раздумья сменяются сладостными замираниями переполненной восторгами души на фоне романтического и совершенно неординарного пейзажа периода белых ночей. Пьеса состоит из двух больших разделов, вступления и заключения, которые неизменны и создают обрамление всей пьесы. Вступление и заключение — это музыкальный пейзаж, образ белых ночей. Первый раздел строится на коротких мелодиях — вздохах. Они словно напоминают о тишине белой ночи на петербургских улицах, об одиночестве, о мечтах о счастье.

Второй раздел по настроению порывистый и даже страстный. Волнение души настолько возрастает, что приобретает восторженно-радостный характер. После него идет постепенный переход к заключению (обрамлению) всей пьесы. Все успокаивается, и вновь перед слушателем картина северной, белой, светлой ночи в величественном и строгом в своей неизменной красоте Петербурге.

Чайковский был привязан к Петербургу. Здесь прошла его юность, здесь он стал композитором, здесь он пережил радость признания и артистического успеха, здесь и завершил он свой жизненный путь и был похоронен в Петербурге.

«Баркарола». Июнь

Барка — это итальянское слово, означает лодка. Баркаролой в итальянской народной музыке назывались песни лодочника, гребца. Особенно эти песни были распространены в Венеции, городе на набережных бесчисленных каналов, по которым день и ночь передвигались на лодках и при этом пели. Песни эти были, как правило, певучими, и ритм и аккомпанемент подражали плавному движению лодки под равномерные всплески весел. В русской музыке первой половины XIX века получили большое распространение баркаролы. Они стали неотъемлемой частью русской лирической вокальной музыки, а также нашли свое отражение и в русской поэзии и в живописи.

«Баркарола» — еще один петербургский музыкальный пейзаж в цикле Чайковского «Времена года». Даже своим названием пьеса обращена к картинам водных каналов и многочисленных речек, на берегах которых расположена северная столица России. Тепло и выразительно звучит широкая песенная мелодия в первой части пьесы. Она как бы «раскачивается» на волнах сопровождения, напоминающего традиционные для баркаролы гитарные, мандолинные переливы.

В середине настроение музыки меняется и становится более радостным и беззаботным, словно даже слышатся быстрые и шумные всплески волн. Но затем все успокаивается и снова льется мечтательная, упоительная по своей красоте мелодия, теперь уже в сопровождении не только аккомпанемента, но и второго мелодического голоса. Звучит как бы дуэт двух певцов. Пьеса заканчивается постепенным замиранием всей музыки — словно лодка удаляется, а вместе с нею удаляются и исчезают голоса и всплески волн.

«Песнь косаря». Июль

Косари — это преимущественно мужчины, которые рано-рано утром выходили в поле косить траву. Равномерные взмахи рук и кос, как правило, совпадали с ритмом трудовых песен, которые пели во время работы. Эти песни существовали на Руси с древнейших времен. Пели во время кошения трав дружно, весело. Косьба — также очень популярный в русском искусстве сюжет. Его воспевали многие русские поэты, запечатлевали в красках русские художники. А песен в народе было сложено великое множество.

«Песнь косаря» — это сцена из народной деревенской жизни. Основная мелодия содержит интонации, напоминающие народные песни. В пьесе три больших раздела. Они родственны друг другу по характеру. Хотя первая и третья части — это и есть, собственно, песня косаря, крестьянина, который весело и энергично косит луг и поет во весь голос широкую и, вместе с тем, ритмически четкую песню.

В среднем эпизоде, в более быстром движении мелькающих аккордов сопровождения, можно услышать сходство со звучаниями русских народных инструментов. В конце на более широком звучании сопровождения вновь звучит песня, словно после небольшого перерыва крестьянин с новыми силами принялся за работу. Чайковский любил эту летнюю пору в деревне и в одном из писем писал: «Отчего это? Отчего простой русский пейзаж, отчего прогулка летом в России в деревне по полям, по лесу, вечером по степи, бывало приводили меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнемождении от наплыва любви к природе».

«Жатва». Август

Жатва — это сбор с поля созревших хлебов. Жатвенная пора в жизни русского крестьянина — важнейшая пора. Работали в поле семьями, как говорится, от зари до зари. При этом много пели. «Жатва» — это большая народная сцена из крестьянской жизни. В рукописи композитор сделал подзаголовок «Скерцо». И в действительности, «Жатва» — это развернутое скерцо для фортепиано, рисующее яркую картину из быта русского земледельца. В ней оживление, подъем, характерный для большой совместной работы крестьян.

В средней части картина яркой народной сцены меняется на лирический деревенский пейзаж, характерный для среднерусской природы, на котором и разворачивается сцена жатвы. В связи с этим музыкальным фрагментом вспоминается высказывание Чайковского: «Не могу изобразить, до чего обаятельны для меня русская деревня, русский пейзаж...»

«Охота». Сентябрь

Охота — это слово, как и во всех других языках, означает промысел диких животных. Однако само слово происходит в русском языке от слова «охота», означающего желание, страсть, стремление к чему-то. Охота — очень характерная деталь русского быта XIX века. Этому сюжету посвящены многие страницы произведений русской литературы. Вспоминаются описания охоты о романе Л.Толстого, рассказах и повестях И. Тургенева, картины русских художников. Охота в России всегда была уделом людей страстных, сильных и проходила очень шумно, весело, в сопровождении охотничьих рогов, со множеством охотничьих собак. Охота в дворянских поместьях в XIX веке, в осенние месяцы, была не столько необходимым промыслом, сколько забавой, требовавшей от ее участников мужества, силы, ловкости, темперамента и азарта.

«Осенняя песнь». Октябрь

Осень в России всегда была порой, которую воспевали многие писатели, поэты, художники и музыканты. В ней видели и неповторимые красоты русской природы, которая осенью одевается в золотой убор, переливаясь своим пышным многоцветием. Но были и другие моменты осени — это унылый пейзаж, осеннее умирание природы и грусть по уходящему лету как символу жизни. Умирание в природе в канун зимы — это одна из самых трагичных и печальных страниц осенней жизни.

«Осенняя песнь» занимает в цикле особое место. По своему трагическому колориту она является его содержательным центром, итогом всего повествования о русской жизни и жизни русской природы. Октябрь, «Осенняя песнь» — это песнь умирания всего живого. В мелодии преобладают грустные интонации — вздохи. В средней части возникает некоторый подъем, трепетное воодушевление, словно проблеснула надежда на жизнь, попытка сохранить себя. Но третий раздел, повторяющий первый, вновь возвращает к начальным печальным «вздохам», и уже к совершенно безнадежному полному умиранию. Заключительные фразы пьесы с авторской пометкой «morendo», что означает, «замирая», как бы не оставляют никакой надежды на возрождение, на появление новой жизни.

Вся пьеса — это лирико-психологическая зарисовка. В ней пейзаж и настроение человека слиты воедино. «Каждый день отправляюсь на далекую прогулку, отыскиваю где-нибудь уютный уголок в лесу и бесконечно наслаждаюсь осенним воздухом, пропитанным запахом опавшей листвы, тишиной и прелестью осеннего ландшафта с его характеристическим колоритом», — писал композитор.

«На тройке». Ноябрь

Тройка — так называют в России коней, запряженных вместе, под одной дугой. К ней часто подвешивали колокольчики, которые при быстрой езде звонко играли, переливаясь серебряным звучанием. В России любили быструю езду на тройках, об этом сложено немало народных песен. Появление этой пьесы в цикле Чайковского воспринимается, хотя и в достаточно элегическом тоне, но как реальная надежда на жизнь. Дорога в бесконечных русских просторах, тройка лошадей — вот символы продолжающейся жизни. Ноябрь в России — это хотя и осенний месяц, но зима уже предстает в своем полном обличье. «Стоят морозы, но солнце еще немного греет. Деревья покрыты белой пеленой, и этот зимний пейзаж до того прекрасен, что трудно выразить словами», — писал Чайковский.

Пьеса начинается широкой мелодией, напоминающей привольную русскую народную песню. Вслед за ней начинают слышаться отголоски грустных, элегических раздумий. Но затем все ближе и ближе начинают звучать колокольчики, прикрепленные на тройке лошадей. Веселый перезвон на время как бы заглушает грустное настроение. Но потом вновь возвращается первая мелодия — песнь ямщика. Ей аккомпанируют колокольчики. Сначала затихают, а затем совсем тают вдали их тихие звуки.

«Святки». Декабрь

Святки — время от Рождества до Крещенья. Праздник, в котором сочетались элементы обряда христианского с древними, языческими. На святки ходили ряженые из дома в дом, девушки гадали о своей будущей судьбе. В семьях царило праздничное веселье. Ряженые, одетые не по обычаю, а ради шутки, ходили на святках из дома в дом, пели святочные песни, водили хороводы. В домах их угощали, одаривали подарками.

Заключительная пьеса цикла — «Святки» — имеет в рукописи композитора подзаголовок «Вальс». И это не случайно, вальс был в те времена популярным танцем, символом семейных праздников. Основная мелодия пьесы выдержана в стиле бытовой музыки, фрагменты которой чередуются с эпизодами вальса. А завершается пьеса, и, вместе с ней весь цикл безмятежном вальсом, домашним праздником вокруг красивой Рождественской елки.

В мировой фортепианной литературе вряд ли можно найти произведение, подобное «Временам года» Чайковского. Шуман любил, взявши какую-либо тему (а иногда и несколько звуков-символов), создавать на этой основе разнородные образы, объединенные общей идеей; Лист в своих «Годах странствий» описал запечатлевшиеся в его художественном воображении картины Швейцарии и Италии. Но в этих циклах или господствует личный элемент, как у Шумана, связанный с миром романтики и воспеванием «любви поэта», или преобладают, как у Листа, сюжеты, случайно собранные воедино, зарисованные в альбом художника во время его путешествий.

Конечно, много можно привести отдельных примеров и у Мендельсона, и у Шумана, и у Листа, когда эти композиторы отражали в своих произведениях картины природы, шум листвы, журчание ручья, пение птиц, когда их вдохновляли величественные виды старинных замков и гробниц, красивые ландшафты и сельские пейзажи. Такие же отдельные картины можно найти и у Чайковского (как, например, «Развалины замка» ор. 2) и у многих других русских и зарубежных композиторов. Но в фортепианной литературе мы не встретим такого альбома музыкальных пейзажей, где природа ощущалась бы не в отдельных своих проявлениях, запомнившихся художнику, а как волнующий душу человека вечный и неизменный процесс жизни.

Чайковский был близок к природе. С исключительной чуткостью он всегда воспринимал природу не только глазами художника, любующегося красивыми видами, но ощущая ее как реальный мир, частью которого является и он сам. И бесконечно любя этот мир, жалея о каждом прожитом и неповторимом мгновении, он ощущал «привкус горечи при мысли о том, что эти минуты станут воспоминанием для него». Но время измерялось для него не только минутами и часами, неделями и месяцами; время измерялось самой природой, весной и летом, осенью и зимой. В этом неизменном цикле раскрывалось Чайковскому величайшее очарование природы.

Неповторимое обаяние «Времен года» где только в отражении картин русской природы и связанной с ней жизни людей, но и в том, что Чайковский тончайшими штрихами сумел передать здесь чувства человека, которые вызывает у него природа. И хотя Чайковский говорил здесь о своих собственных чувствах, обрисовав свое личное отношение к природе, — то, что он высказал, оказалось близким, понятным для множества людей, подобно ему любящих жизнь. Именно потому «Времена года» и стали такими популярными и любимыми во всех странах произведениями, что в них слышится песня не только о русской жизни и природе, но и о вечной прелести всей земли, о нелености весны, о грусти осеннего увядания, о бесконечном круговороте сменяющих друг друга времен года.

Но была ли, действительно, в творческом замысле композитора, при сочинении этих пьес, идея музыкального воплощения картин природы именно как целостного процесса, как сюиты, состоящей из органически связанных друг с другом частей? Ведь известно же из воспоминаний Кашкина, что Чайковский писал эти пьесы с чрезвычайной легкостью, «в один присест», берясь за них каждый раз, лишь когда подходил очередной срок отправки пьесы в издательство. Проще всего было бы сделать вывод, что объединение этих двенадцати произведений в цикл носит чисто внешний характер, оправдываемый только названиями музыкальных картин. Но нам представляется, что, в данном случае, заключение Кашкина несколько поверхностно.

Мы неоднократно подчеркивали любовь Чайковского к природе, то наслаждение, какое он испытывал, вдыхая запах полей, любуясь сельским ландшафтом, совершая в одиночестве долгие прогулки и обдумывая в это время свои музыкальные замыслы. Конечно, темы природы, художественные образы, связанные с временами года, вероятно, легко и естественно возникали в его творческом воображении. Здесь не было длительных и порою мучительных поисков нужных образов и средств музыкального выражения. Поэтому эти пьесы, полные такой искренности и правдивости, согретые непосредственным чувством любви к окружающему нас миру, и создавались с такой быстротой, «в один присест».

Но несомненно и то, что эти образы не были случайны и не рождались вне связи друг с другом. В этом убеждает нас и самый выбор тематики, и тщательный подбор поэтических эпиграфов, предшествующих музыкальному тексту. «Времена года» — циклическая поэма, воспевающая русскую землю; это как бы музыкальное воплощение поэтических чувств и настроений, высказанных многими русскими художниками и поэтами. И характерно, что Чайковский в этих эпиграфах использует только стихотворения русских поэтов — Пушкина, Вяземского, Майкова, Фета, Толстого и др., — не прибегая к творчеству зарубежных авторов. Ведь только русский человек, русский писатель мог высказать то, что выразил Чайковский в этих произведениях.

Сам по себе выбор тем для характеристики каждого времени года представляет большой интерес. Здесь выявляется не только личное восприятие композитора, но и глубокая связь его отношения к природе со всем укладом русской жизни, к тому, как времена года определяют быт русского народа. Конечно, Чайковский в этой своей поэме не ставит себе целью обрисовать подобно Некрасову жизнь русской деревни, усадебный или городской быт своего времени. Но не случайно «зимние» темы посвящены у него тихому отдыху и раздумью («У камелька»), праздничному веселью («Святки»), народному гулянью («Масленица»), а темы «лета» связаны с крестьянским трудом, с картинами сбора урожая («Песнь косаря», «Жатва»).

Прекрасны и закончены, как серия тончайших нюансов душевных состояний, и темы весны, пробуждения природы после долгого сна под снежным покровом русской зимы. Тут и «Песня жаворонка», льющаяся в голубом весеннем небе, и пробивающиеся навстречу солнцу первые цветы («Подснежник»), и трепетные майские ночи («Белые ночи»), и картина пышного расцвета Природы («Баркарола»). Все эти романтические картины близки каждому человеку, и особенно русским людям, знающим нежную, робкую русскую весну, без бурного таянья снегов и ослепительного солнца. В этой серии весенних образов нет жанровых, бытовых сцен, но настроения, песенный характер каждой темы имеют глубоко национальный отпечаток.

И, наконец, если взять три «осенние» темы — «Охота», «Осенняя песнь», «На тройке», то здесь тоже целая гамма настроений, переходящих от праздничного подъема, отражающего увлечение охотой (яркой картинки «золотой осени»), к лирической грусти и душевной тоске, навеваемой унылою осеннею порой.

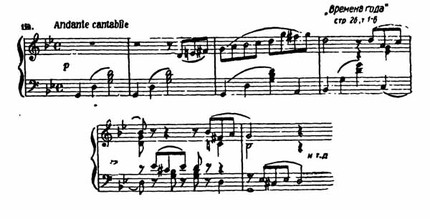

Общий тонус всего цикла грустный, лирический, несмотря на отдельные светлые и радостные момента. Почти в каждой пьесе (за исключением «Масленицы», «Охоты», «Святок») чувствуется затаенная печаль о том, что всё в жизни уходит в прошлое. Уже в первой картинке «У камелька», где рисуется уютный январский вечер, когда кругом зимняя тишина и «в камине гаснет огонёк», средняя часть полна раздумья или, быть может, воспоминаний о чем-то, уже унесенном временем:

Это не законченная мелодическая тема (как неоформленная мысль), а только повторяющаяся интонация, прерываемая маленькими пассажами, подобными вспыхивающим язычкам пламени среди угольков, догорающих в камине. Сколько грустных мелодий, так же начинающихся с верхнего звука и скользящих вниз по ступеням гаммы, можно найти у Чайковского!

Такое же ниспадающее движение, но уже оформившееся в определенную мелодическую тему, мы встречаем в средней части «Жатвы»:

и в «Осенней песне»:

Чайковский выбирает эпиграфом к «Баркароле» стихи Плещеева, где говорится о «таинственной грусти» звёзд, и в мелодии «Баркаролы» передает эту грусть характерными интонациями, отвечающими на спокойное подъемное движение в начале темы:

Эта печаль, сопутствующая многим образам и лирическим настроениям, связанным с картинами природы, носит характер тихого примирения с жизнью. Мы не встретим тут трагизма, горького отчаяния, идеи борьбы с судьбой. Чайковский, любуясь природой, наслаждаясь прелестью каждого дня, каждого времени года, как бы отдыхает от тяжелых, дум, порою омрачающих его сознание. В общении с природой он находит успокоение, черпает веру в жизнь, в возможность счастья.

В цикле «Времена года» встречаются самые разнообразные черты, свойственные фортепианному стилю Чайковского. Здесь и народно-песенные, фольклорные элементы, и характерные для плясовых народных сцен особенности, и черты, типичные для «фортепианного романса». В собственно фортепианном отношении здесь, несомненно, есть сходство с фактурой Шумана с его манерой полифонического строения музыкальной ткани, мозаичностью рисунка, разнообразием тембровых красок, богатством динамических оттенков. Все эти черты выявляются в зависимости от характера и содержания каждой пьесы, но главную роль почти всюду играет «пение на фортепиано». Широко льющиеся, русского песенного склада, мелодии лежат в основе каждого лирического пейзажа.

Неповторимы в своем мелодическом обаянии такие пьесы, как «Песнь жаворонка», «Баркарола», «Песнь косаря», «Осенняя песня», «На тройке». В их мелодиях улавливаются интонации народных песен, и, вслушиваясь в эти звуки, вникая в эту гибкую выразительную музыкальную речь, мы воспринимаем её, как что-то близкое, знакомое нам с колыбели, такое же родное и «своё», как и те пейзажи, которые рисует нам Чайковский.

Контрастом служат совсем иные по ритмам и инструментальному звучанию, но тоже русские, народные по своему характеру игривые, задорные темы. Здесь слышатся звуки народных инструментов. И вместе с этими жанровыми чертами появляется и некоторая угловатость, характерная для такого рода образов. Здесь снова на первом месте аккордовая техника, стаккатная сухая звучность, блестящая игра тембровых красок. Такова средняя часть в «Песне косаря», середина пьесы «На тройке»; в этом же стиле выдержана почти целиком и вся «Масленица».

Совсем по-иному звучат такие пьесы, как «Подснежник» и «Святки». В них нет крестьянского песенного элемента. Это скорее дань городскому романсному стилю. Отсюда чувствительность интонаций в мелодии «Подснежника», отсюда вальсовость ясно ощутимая и в «Подснежнике», и в некоторых других пьесах цикла.

В «Подснежнике» с удивительной тонкостью передано весенние настроение, какое-то радостное и трепетное ожидание счастья, которое охватывает человека, когда он вдыхает запах весеннего воздуха. Любовь к природе выражена здесь средствами «городской» музыки, с тем, чтобы передать чувства людей, живущих в городе, лишенных постоянного общения с природой.

Несколько иное место занимают в этом цикле такие пьесы, как «У камелька» и «Белые ночи». Это романтические произведения, близкие к лирическим пьесам Шумана. И не случайно самый тип фортепианного изложения в них наиболее напоминает приемы шумановского стиля (вспомним хотя бы о средней части пьесы «Белые ночи», с типично шумановской фортепианной четырехголосной фактурой).

* * *

Большинство пьес цикла «Времена года» можно отнести к миниатюрам. Но среди этих произведений есть сложные по психологическому содержанию картины, раскрывающие чувства человека с такой силой и динамичностью симфонического развития, что они как бы выходят за рамки миниатюры. Типичными для Чайковского миниатюрами нам представляются пьесы «У камелька», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи», «Песнь косаря», «Охота», «Святки», даже — относительно большая жанровая картинка народного гулянья на масленицу. Но уже в «Баркароле», «Жатве», «Осенней песне» и, особенно, в пьесе «На тройке» имеются черты, отличающие эти произведения от жанра миниатюры.

В этом смысле Баркарола — пьеса переходного жанра. Сохраняя некоторые традиционные черты «баркарольности» (плавный ритм, арпеджиато в аккордах и т. п.), она в известной мере дополняет серию пейзажей, созданных русскими композиторами (Глинкой, Рубинштейном). Здесь, кстати, явственно сказывается влияние Рубинштейна, проявляющееся даже в сходстве темы «Баркаролы» Чайковского с темой «Баркаролы» Рубинштейна g-moll, op. 50. «Баркарола» Чайковского — это не только пейзаж, но и картина, рисующая душевное состояние человека, прислушивающегося к дыханию летней ночи, в глубокой задумчивости отдавшегося чувству покоя, общению с природой. И спокойная, плавная песня» которая чудится в этот момент человеку, полна лирического раздумья, как будто сама ночь напевает человеку о том, как прекрасен мир.

В пьесе «Жатва» возникает значительная по содержанию картина. Первая, а также третья часть посвящена человеческому труду. Быстрым темпом, своеобразным ритмическим рисунком передано тут учащенное дыхание, торопливый, иногда сбивающийся пульс движения (см., например, ритмическую фигуру первых четырех и 17–20 тактов). Это такая же массовая сцена, как, например, изображение веселого гулянья на масленицу, народной пляски в «Приглашении к трепаку». Но здесь нет элементов танцевальности, это не суета праздничного дня, а изображение народного, крестьянского труда. Слушателю представляется широко раскинувшееся залитое солнцем поле с золотыми копнами скошенной ржи, мелькающими перед глазами цветными рубахами и платками.

Если бы этой жанровой картиной ограничилась вся пьеса, ее можно было бы причислить к типу пейзажных зарисовок, Но рядом неожиданно возникает новый, контрастный образ. Наступает внезапная тишина. На фоне плавного, спокойного ритма разливается певучая, задумчивая мелодия. Здесь, можно представить тихую ночь, отдых после трудового дня. Но величавое спокойствие, широкое дыхание самой мелодии, какая-то мудрая простота, чистые прозрачные краски, — все это по своей значительности и глубине вызывает в мыслях не только образ летней ночи; эта часть воспринимается как песнь о земле, как гимн природе и миру, в котором живет человек.

Замечательна по мастерству и глубине психологического содержания пьеса «На тройке». Это тоже симфоническая по замыслу, по напряженности «динамического тока» музыкальная картина, поражающая яркой образностью выразительных средств. В основе пьесы заложен контраст между широкой раздольной песней ямщика и ритмически острой, задорной темой — образом несущейся со звоном бубенцов русской тройки. Это произведение (гениально интерпретированное Рахманиновым) воплощает в себе целый мир настроений, связанных с русской поэтической и музыкальной лирикой. Образ тройки дан здесь как некий символ русского прошлого; он вызывает мысль о безоглядных далях русской земли, о тоске русских людей и их грезах о лучшей жизни, о всем том, что с поразительной чуткостью охарактеризовал Игорь Глебов, говоря об истоках лирики Чайковского.

Нельзя не остановиться на замечательных приемах фортепианной инструментовки, использованных Чайковским для раскрытия своего замысла. В этом отношении особенно привлекает внимание первая тема с ее плавным, неторопливым движением. Это типично русская по своей ладоритмической структуре протяжная мелодия, характерная секундно-квартовыми ходами, равномерными ритмическими задержаниями на второй доле каждого такта и варьированным секвентным построением:

И у Чайковского, и у многих других композиторов можно найти десятки примеров октавного изложения мелодии, но такой рисунок, когда мелодия исполняется двумя руками в октаву, встречается в фортепианной литературе очень редко:

Этот прием придает особую певучесть мелодии и, сохраняя прозрачность красок, в то же время подчеркивает ее выразительное значение. Во втором проведении мелодия появляется уже в сплошном аккордовом изложении, музыкальная ткань становится более плотной; это уже сочная, насыщенная звучанием «поющая гармония»:

И, наконец, песня появляется снова на фоне звона бубенцов, постепенно замирая в отдалении:

Таким фортепианным изложением Чайковский не только достигает динамики музыкального действия, но и придает всей пьесе ясную перспективность, порождая как бы зрительное впечатление: приближается тройка, сначала доносится лишь звонкая песня ямщика, затем возникает весь образ со всеми его деталями; наконец, все тише доносятся звуки песни и замирающий звон бубенцов — тройка исчезает в отдалении.

Иной, чем в пьесах «Жатва» и «На тройке», замысел «Осенней песни». В ней нет резкого контраста настроений. Это как бы единая, непрерывная линия развития, обрисовывающая эмоциональное состояние, связанное с грустной картиной поздней осени. «Бесконечная» мелодия, то устремляющаяся вверх, то бессильно спадающая и снова, как подхватываемые ветром осенние листья, несущаяся вперед, по глубине и силе своей выразительности является одной из самых прекрасных мелодий, созданных Чайковским. И если говорить об умении композитора подчинить фортепианное звучание певучей, песенной стихии, то можно сказать, что это произведение — замечательнейший пример «преодоления инструментализма».

«Осенняя песнь» — не только картина природы. Это ария, посвященная теме прощания с жизнью, подобная гениальной арии Ленского. Трудно найти в фортепианной литературе произведение, где было бы такое же сочетание глубины и значительности художественного образа с простотой изложения, с тончайшим пониманием тайн инструментального звучания.

Так, сравнительно скромными средствами, не прибегая к виртуозный эффектам, оставаясь всегда в рамках камерного стиля, сумел Чайковский красочно и разнообразно передать в цикле «Времен года» различные стороны жизни, связать мысли и чувства человека с окружающим его миром, создать, полные поэзии произведения, отражающие красоту русской природы.

А. Николаев

Источник: Фортепианное наследие Чайковского, 1949 г.

Двенадцать пьес публиковались в журнале «Нувеллист» ежемесячно на протяжении 1876 года (В конце того же года весь цикл вышел в свет отдельным изданием под общим названием «Времена года».). Они задуманы композитором как последовательный ряд картин русской природы и быта, подчиненных естественному годичному круговороту тепла и холода, расцвета и увядания.

Глубокая поэтичность и проникновенная лирическая теплота доставили заслуженную популярность большинству пьес этого цикла, принадлежащих к лучшим фортепианным сочинениям Чайковского. Написанные без притязаний на виртуозный блеск и эффектность, они отличаются пленяющей мелодической выразительностью и тонкостью фортепианного письма. Каждая отдельная пьеса представляет собой самостоятельную по характеру законченную миниатюру, вся цепь которых воспринимается как задушевное, идущее от глубины сердца повествование о бесконечно дорогом и близком композитору.

Интимный лиризм и яркая образность музыки сочетаются в таких пьесах, как меланхолическая «Песня жаворонка» (март), с звукоподражательными фиоритурками и форшлагами (щебетание весенней птицы), расцвечивающими певучую мелодическую линию, или нежный и хрупкий «Подснежник» (апрель) в гибком и свободном вальсовом ритме без акцентуации первой доли такта, что придает музыке особую легкость и изящество.

В пьесе «Белые ночи» (май) обращают на себя внимание тонкие колористические штрихи, передающие ощущение таинственно-прозрачного воздуха петербургских белых ночей. В широком мелодизме русской задумчивой «Баркаролы» (июнь) с ее плавно поступенно вздымающейся, а затем мягко уступчато ниспадающей темой ощущается одновременно и чувство страстного восторженного любования миром, и какая-то скрытая затаенная грусть; в репризе трехчастной формы возникает выразительный диалог между верхним мелодическим и свободно имитирующим его «теноровым» голосом, усиливающий экспрессивную напряженность звучания.

Характерным для Чайковского примером мелодизации фортепианной фактуры является одна из самых излюбленных пьес цикла — элегическая «Осенняя песня» (октябрь), музыкальная ткань которой непрерывно живет и дышит в сплетении самостоятельных поющих голосов.

Другую группу пьес представляют написанные броским и крупным штрихом жанровые сцены: веселая разгульная «Масленица» (февраль), удалая «Песня косаря» (июль), оживленная размашистая «Жатва» (август), шумная «Охота» (сентябрь) с перекличкой рогов и общей радостной суетой.

К этому же типу принадлежит и широко популярная пьеса «На тройке» (ноябрь), снискавшая заслуженное внимание многих пианистов. В красочной и полной лирического воодушевления музыке этой пьесы Чайковский передает и могучую широту народного напева, рожденную далью родных пространств, и стремительность бега, и веселый звон колокольчика — все, что связано в нашем представлении с этим образом, обретшим столь емкое символическое содержание у русских писателей и художников XIX века.

Открывающийся уютной мечтательной сценкой «У камелька» (январь), цикл «Времен года» завершается картиной самого радостного зимнего праздника «Святки» (декабрь), написанной в форме увлекательного вальса.

• Фортепианное творчество Чайковского

• «Времена года» на сайте о Чайковском