Piano Sonata No. 10 (G-dur), Op. 14, No. 2

Соната № 10 соль мажор Людвига ван Бетховена является второй из двух сонат четырнадцатого опуса. Обе сонаты, посвященные баронессе Йозефе фон Браун, были изданы в 1799 г., но, возможно, написаны раньше. Десятая соната заслужила бóльшую благосклонность исполнителей, публики и музыковедов, чем Девятая. В ней – как и в Девятой – современники усматривали «борьбу противоположных начал». Действительно, контрастность образов, столь характерная для творчества Бетховена, проявляется и в этом произведении, однако контрасты здесь оказываются сглаженными. Стремление к лаконичности, сжатости формы проявляется в обращении композитора к трехчастному сонатному циклу, структура которого тоже находится в русле сглаживания противоречий: сонатное аллегро в первой части представляется скорее лирическим, чем драматически насыщенным, а Adagio – медленной части – здесь нет.

Первая часть отличается свежестью чувств и исключительно сердечным лиризмом. Антон Рубинштейн говорил о «необыкновенной ясности» ее, а Ромен Роллан причислял к тем страницам бетховенской музыки, которые писатель именовал «свежими ручьями». Уже в экспозиции лирические эмоции предстают в небывалом многообразии своих оттенков, различные интонации органично переходят друг в друга. В главной партии взволнованные ритмические обороты первых семи тактов уступают место ласковой и даже любовной мелодии, которая проходит на фоне гармонической фигурации, излагаемой шестнадцатыми. Опора на квинтовый тон придает ей приподнятость чувств, а задержание на шестой ступени с последующим нисходящим ходом на малую секунду делает мелодию особенно нежной и поэтичной. Эта нежная, «умоляющая» интонация получает развитие, постепенно приобретая все более настойчивый характер. Побочная партия поначалу представляется кокетливой и даже несколько лукавой, но и в нее проникает все та же нежно-молящая интонация, которая приобретает все большую страстность. Ее сменяют более жизнерадостные интонации – но ненадолго. В заключительной партии разворачивается лирический диалог между голосами – верхним и нижним – пронизанный глубоким и серьезным чувством. Его значительность и искренность подчеркивается, в том числе и регистром – более низким по отношению к предшествующему музыкальному материалу побочной партии, кажущейся более легкомысленной, чем заключительная. Исключительной взволнованностью характеризуется разработка с ее минорным колоритом и постепенно ускоряющимся движением. Некоторый оттенок взаимодействия «противоположных начал» и даже спора в ней, несомненно, присутствует – наиболее ярким выражением его становятся триольные фигуры, излагаемые шестнадцатыми, однако назвать это непримиримой борьбой, тем более – враждой – все-таки нельзя. Общий светлый характер первой части сонаты продолжает ощущаться даже в разработке, в особенности – в ее ми-бемоль-мажорном разделе, следующим за ферматой. Правда, он вновь сменяется минорной тональностью, а именно – соль-минором, а стремительное движение мелких длительностей (тридцать вторых) придают этому моменту особый драматизм, тема же в это время излагается в басу, усиливая предвкушение (и ожидание!) той «счастливой развязки», которая после всех драматических «споров» разработки благополучно состоится в репризе, воспроизводящей все разделы экспозиции и постепенно затихающей, приходящей к умиротворенному завершению.

Вторая часть – Andante – написана в вариационной форме (впрочем, сам композитор не давал части такого определения). Эта форма будет возникать в бетховенских сонатах и в дальнейшем, но здесь перед нами один из наиболее ранних образцов такого рода. В этом вариационном цикле весьма явственно обозначается цель композитора – варьирование темы с сохранением тональности. Это может произвести впечатление даже некоторой монотонности, однако главным направлением варьирования темы во второй части Десятой сонаты становится не столько развитие музыкального образа, сколько освещение его «разных сторон». Если этому вариационному циклу и не свойственно большое многообразие, то удивительная цельность ему определенно присуща. В эмоциональном плане вторая часть отличается от первой большей сдержанностью.

Часть третья – Scherzo, Allegro assai – представляет собою скерцо, пронизанное иронией. В таком ироническом ключе подаются элементы галантного стиля в первой теме скерцо. Присутствуют в нем и звукоподражательные интонации, напоминающие птичьи трели – но эти «птицы» кажутся скорее механическими, чем живыми. Одна из тем являет собою подобие лирического диалога – но и его пронизывает ироническое, гротескное изложение. Композитор словно иронизирует над былыми иллюзиями.

Соната № 10, хотя она и не пользуется такой популярностью как Восьмая или Четырнадцатая, являет собою важный этап в становлении творческого облика Бетховена.

В отличие от предыдущей, эта соната пользуется широким расположением музыкантов. Именно к ней относятся, в особенности, слова Бетховена о двух принципах, о выражении в музыке споров, противящихся друг другу начал (см. выше).

Тяготение Бетховена к реализму и программности музыкальных образов побуждало его настойчиво формировать и выковывать рельефные, противоречивые образные контрасты. Это были контрасты человека и внешнего мира, человека и природы, контрасты противоборствующих эмоциональных начал души, контрасты человеческих индивидуальностей.

В сонате ор. 14 № 2, согласно авторским пояснениям, следует, очевидно, видеть господство последнего вида контраста. Это, конечно, не исключает одновременного выражения противоборствующих элементов внутри души, концепции противоречий единого характера.

Бетховен не был первым, который стал насыщать инструментальную музыку портретностью, придавать ей черты диалога (такие тенденции, например, весьма очевидны уже у Й. Гайдна). Новаторство Бетховена заключалось в формировании столь правдивых и образных интонаций, каких не было у его предшественников.

Соната op. 14 № 2 трехчастна и, в данном плане, свидетельствует (как и ряд предыдущих) о неуклонных поисках Бетховеном лаконизма, выразительной сжатости сонатного целого.

Первая часть (Allegro, G-dur, сонатная форма) пленяет и покоряет сердечностью лирики, юностью чувств. А. Рубинштейн отметил, что эта часть «отличается необыкновенною ясностью». Ромен Роллан причислил первую часть сонаты ор. 14 № 2, как и некоторые части других сонат, к «свежим ручьям» Бетховена.

Экспозиция дает гениальное по простоте и яркости развитие оттенков светлой лирической эмоции, выраженной правдивостью мелоса, гибкой пластикой ритма и живыми чередованиями, сцеплениями, перетеканиями интонационных лейтмотивов.

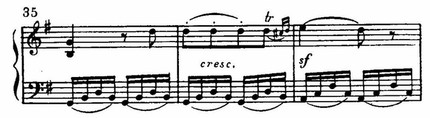

Сперва (тт. 1—7) порыв, взволнованные мелодические обороты и ритмические перебои которого, однако, быстро затихают в переходе к музыке, где все — ласка и нежность любовной речи:

Выделение «романтической» квинты тоники (ре) и задержание на ми придает этому фрагменту нежной просьбы удивительно поэтический характер. Но это лишь момент. Интонации просьбы развиваются, крепнут, становятся настойчивыми. С начала побочной партии (т. 26 и д.) появляется оттенок слегка кокетливого, доброго лукавства. Но и это — момент. В т. 33 и последующих опять ласковая просьба,— уже более страстная. Новый взрыв жизнерадостности,— и заключительная партия дает свои выводы. Тут уже настоящий диалог верхнего и нижнего голосов. Чувство серьезно, непосредственно, искренне, оно захватило и наполнило душу. Баритональный регистр заключительной партии своей сочной певучестью образно противостоит мелькнувшим ранее искристым блесткам жизнерадостного кокетства.

Смысл разработки с ее ускоряющимся движением и минорными красками — в образе волнения чувства. Эпизод с триолями шестнадцатых привносит тревогу, дух спора, но не вражды, конечно.

Радостный блеск ми-бемоль-мажора после ферматы (т. 98 и д.) предвещает счастливый исход, а новый период омрачений и споров (соль-минор, эпизод с бегом тридцать вторых (Преображение жизнерадостной бутады тридцать вторых из экспозиции.), тема в басу) лишь обостряет его жажду.

В репризе вновь проходят перед нами фазы экспозиции, но затиханием в конце выражено счастливое заключение. Споры окончились, любовь и мир торжествуют.

Способность так просто, так непосредственно и ярко нарисовать картину душевных переживаний свидетельствует о громадном творческом мастерстве Бетховена. Детальный анализ мелодии, гармонии, ритма, фактуры этой части мог бы показать ту безупречную логическую «механику» мышления, которая так счастливо скрывается, тонет в ее вдохновенных образах.

Вторая часть сонаты (Andante, C-dur) представляет ранний и еще сравнительно мало развитой образец вариаций в фортепианных сонатах Бетховена. Музыка вариаций (которые, впрочем, не названы самим Бетховеном вариациями) несколько монотонна. Бетховен ставит себе задачу варьирования темы без нарушения тональности. Но если подобная же задача выполнена им в «32-х вариациях» с гениальным богатством образности, то тут развития образа нет, наличествуют лишь его различные освещения (А. Рубинштейн предполагает, что Бетховен ясно сознавал это отсутствие развития в Andante.).

Достигнув очевидной цельности, Бетховен не достигает еще широкого многообразия.

Приходит на ум также сравнение со средней частью «аппассионаты». Как и здесь, там даны вариации без специального наименования. Как и здесь, там ритмическое оживление конца выступает действенным фактором формы. Но там (в «аппассионате») вариации Andante con moto служат совершенно ясной образной цели — отдыха, раздумья между двумя бурями. Здесь же (в сонате ор. 14 № 2) подобной ясности нет.

Несколько формальные и внешние интонации Andante можно объяснить и застенчивостью, желанием закрыть от слушателей те области души, откуда вышли непосредственные излияния первой части: слушатель будто попадает после лирической сцены в слегка манерную гостиную.

Третья часть (Scherzo, Allegro assai, G-dur) продолжает эту тенденцию увода от непосредственно вырвавшихся эмоций первой части. Мелкие шажки начальной темы скерцо:

заставляют вспомнить о приемах галантного стиля. Но, конечно, они даны не всерьез, а иронически. Это ясно сказывается в дальнейших темпераментных контрастах, оставляющих позади даже бурлескные выходки Гайдна. Бетховен шутит, однако в шутке его скрыта тонкая насмешка. Бетховен будто сам надевает на себя модные одежды,— но только для того, чтобы тем яснее показать свои непринужденные угловатые манеры.

Еще не настало время глубоких страданий и разочарований, еще можно подсмеиваться над собственными иллюзиями и увлечениями, которые волнуют, но не ранят, не терзают душу.

Не примечательна ли поэтому суховатость многочисленных «птичьих» интонаций этого скерцо. Они так же далеки от настоящих птиц у Бетховена, как далеки звуки механической игрушки от звуков живого соловья. Издевка звучит и в изложении третьей темы:

где Бетховен придает прежнему лирическому диалогу почти гротескный характер.

Обе сонаты ор. 14 (E-dur и G-dur) представляют выдающийся вклад в создание Бетховеном жанра сонатных лирических поэм. Вместе с тем, они служат комментарием к важному этапу становления личности великого композитора.

Любопытно, кстати сказать, что во второй из сонат данного опуса (как и в первой) нет медленной части, нет Adagio, но нет и драматически насыщенного Allegro. Контрасты сглажены, острые противоречия то простодушно, то насмешливо избегаются.

Ю. А. Кремлев

Фортепианные сонаты Бетховена →

Все нотные цитаты даны по изданию: Бетховен. Сонаты для фортепиано. М., Музгиз, 1946 (редакция Ф. Лямонда), в двух томах. Нумерация тактов дается также по этому изданию.

Запись в mp3:

Артур Шнабель

Записано 23.IV.1934

I часть — Allegro

II часть — Andante

III часть — Scherzo (Allegro assai)