Piano Sonata No. 22 (F-dur), Op. 54

Соната № 22 фа-мажор Людвига ван Бетховена была опубликована в 1806 г., а работал над нею композитор, по-видимому, в 1803-1804 гг. Это произведение композитор не посвятил никому. Назвать ее особенно популярной нельзя – в этом плане соната уступает не только наиболее прославленным «Лунной» и «Патетической», но и многим иным Бетховенским сонатам. Музыковеды, занимавшиеся исследованием творчества Бетховена, не находят для нее восторженных эпитетов и даже на слова одобрения оказываются весьма скупыми. Например, Вильгельму Ленцу она показалась «странной». Музыковед усматривает здесь предвестие «третьего стиля» Бетховена, однако, по мнению Ленца, здесь проявились лишь недостатки «третьей манеры», но не ее достоинства. Ромену Роллану показалось, что в фа-мажорной сонате Бетховен лишь «разрешал технические проблемы», не придавая особого значения выразительности музыкальной мысли. Нагель связывает это с работой над оперой «Фиделио», которой был занят Бетховен в период создания данной сонаты: по мнению музыковеда, создание оперы полностью захватило композитора, поэтому он не мог уделить должного внимания сонате – и потому «ничего настоящего не вышло». Борис Асафьев столь категоричных суждений избегает, однако и он не усматривает в этом произведении ничего особо примечательного – правда, исследователь отмечает «остроумные превращения мотивов».

Заслуживает ли Двадцать вторая соната Бетховена такого пренебрежительного отношения? Действительно ли ее можно рассматривать всего лишь как композиторское «упражнение» в области инструментальной техники? Безусловно, у Бетховена имеются гораздо более значительные произведения в жанре сонаты, но все же такой подход к Сонате № 22 представляется несколько преувеличенным. Эта соната заслуживает внимания хотя бы потому, что композитор здесь полностью отдается «полету фантазии» в области тематизма, стремясь зафиксировать каждую интонацию – это непохоже на обычную его тщательность при «выстраивании» тем, и потому они могут казаться менее рельефными, чем во многих других бетховенских сонатах, но тематизм Двадцать второй сонаты ценен и интересен своей непосредственностью! Композитор словно бросается в это «море» интонаций, отыскивая в нем новые направления творческого поиска.

Весьма необычна структура цикла Двадцать второй сонаты – она состоит всего лишь из двух частей. Бетховен к тому времени уже был автором двухчастных произведений в сонатном жанре – но тогда речь шла о подчеркнуто миниатюрных «легких сонатах», создаваемых, по всей вероятности, с педагогической целью, для ученического (возможно, любительского) исполнения – но это произведение к числу таких «легких сонат» определенно отнести нельзя. Необычной чертой сонаты можно назвать и отсутствие в ней сонатного аллегро.

Первая часть Двадцать второй сонаты определена Бетховеном как In tempo d’un Menuetto – но это не тот менуэт в классической сложной трехчастной форме с трио, который прежде появлялся в бетховенских сонатах (и от которого композитор в конечном итоге отказался). Форма первой части весьма оригинальна, но ближе всего она к рондо (впрочем, то же самое можно сказать и о второй части сонаты). В соотношении и развитии тематического материала воплощен тот конфликт, который не раз возникает в бетховенских сонатах – попытка скрыть подлинные чувства под маской условной светской благопристойности. Основная тема выглядит благородно сдержанной, чопорной, она симметрична по ритму и украшена группетто – как и «полагается» галантному танцу, есть в ней даже оттенок некоторой подчеркнутой старомодности – но интонации увеличенного трезвучия, проникающие в тему, выдают истинное душевное состояние. В дальнейшем развитии «маска» светской любезности и вовсе оказывается сброшенной: нагромождение жестких звучаний, которое Вильгельм Ленц назвал «лесом октав», кажется хаотическим, беспорядочным и исключает мелодическое начало. Созвучия, извлекаемые в правой и левой руках, отстоят друг от друга весьма далеко – подобная фактура станет типичной для Бетховена в поздний период его творчества. После такого «взрыва» в вернувшейся теме менуэта появляются форшлаги, подголоски и иные «беспокойные» детали, но в целом сдержанный характер сохраняется (это выглядит как попытка «сделать вид, что ничего не случилось»). Вновь вторгаются «бесцеремонные» октавы, доходящие в своем развитии до фанфарного звучания. Теперь в вернувшейся теме менуэта усиливаются беспокойные интонации, перерастающие в жалобные. Тема постепенно стихает, чтобы после ферматы вновь появиться в умиротворенном звучании, но теперь исчезают «галантные детали», появляется благородная простота песенности.

Вторая часть – Allegretto – действительно представляется «странной»: здесь даже сложно выделить какие-либо темы, это непрерывный поток меняющихся интонаций. Временами в них мелькают интонации «почтового рожка» и «звона бубенцов», что наводит на мысль о дороге. Эта «дорога» ведет от обыгрывания мрачных гармоний и остинатных фигур к жизнерадостной коде.

Эта двухчастная соната, не имеющая посвящения, сочинялась, вероятно, в 1803—1804 годах и была опубликована в 1806 году. Она принадлежит к числу наименее популярных сонат Бетховена. Ленц находил ее «лишь странной», обнаруживающей первые следы третьей манеры Бетховена (По мнению Ленца, «это бесформенное произведение имеет недостатки третьей манеры, не имея ее красот».). Нагель полагал, что, ввиду занятости Бетховена сочинением «Фиделио», из сонаты ор. 54 «ничего настоящего не вышло». Ромен Роллан писал: «...встречаются сонаты, как ор. 54 (в фа-мажоре), где Бетховен разрешает главным образом технические проблемы, не заботясь особенно о музыкальной или выразительной мысли...». Не находит особенно теплых слов для сонаты ор. 54 и Б. В. Асафьев. Характеризуя два движения сонаты, он пишет: «Первое в характере менуэта с величественной и энергичной поступью; второе — в характере рондо при непрерывном мерном беге подвижных линий: своего рода perpetuum mobile («вечное движение»)». В сонате «встречаются прихотливо-капризные, но чеканные ритмы и орнаменты, остроумные варианты и превращения руководящих мотивов».

Не пытаясь целиком «реабилитировать» сонату ор. 54, следует, однако, решительно возразить против попыток трактовки ее, как упражнения в пианизме, фактуре, форме, контрапункте и т. д. Соната ор. 54 отнюдь не лишена образности, но только образность эта не слишком рельефна, отчасти загадочна.

В сонате ор. 54 происходит, на наш взгляд, как бы предварительная заготовка образов, поиски новых художественных элементов. Бетховен свободно отдается игре воображения, видимо стремясь зафиксировать еще неустоявшееся и ослабив свою обычную работу над выковыванием интонаций. Быть может, эта соната — наиболее непосредственная из сонат Бетховена, что придает ей особый интерес.

Первая часть (In tempo d'un Menuetto, F-dur) со своими тремя циклами и кодой почти схематична по структуре. Идея части — новое претворение старых бетховенских «двух принципов».

Первоначально тема менуэта отличается сдержанностью и достоинством, даже некоторой нарочитой старомодностью. Правда, интонации увеличенного трезвучия (тт. 9, 11, 13 и д.) нарушают трафарет светскости. Но, все же, их можно воспринять как особую эксцентричность. Галантные обороты темы менуэта (подобные ряду поклонов), ритмические симметрии, группето — все это полно уравновешенности и как бы вежливой самоуверенности.

Последующая фаза — внушительный контраст. Ленц находил тут «лес октав, нагроможденных одни на другие и исключающих всякую мелодическую идею».

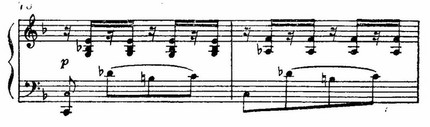

Полагаем, что и «нагромождение» и падение мелодичности — преднамеренны. В отличие от темы менуэта, здесь все беспорядочно, ритмически нерасчлененно, местами крикливо, местами сухо и жестко по звучности:

(типичная для позднего Бетховена фактура экстравагантных широких расстояний).

Все это — будто докучный, раздражающий шум жизни, вторгшийся в пристанище покоя. Совершив свои «бесчинства», музыка постепенно умолкает и глохнет в басу.

Какова же реакция темы менуэта, каков ответ «первого принципа»? В теме появилось некоторое беспокойство, она варьируется группами шестнадцатых, подголосками, форшлагами, но все же сохраняет характер достоинства и сдержанности.

Тогда следует новый натиск октав. В отличие от первого, он совсем короток, но зато оканчивается не замиранием, а громким, фанфарным утверждением своей силы.

Теперь, в новой репризе темы менуэта, беспокойство постепенно усиливается — пока не доходит до жалобы:

Но жалоба затихла, а после фермат Adagio тема менуэта (в Tempo primo) звучит снова умиротворенно, уверенно, но, вместе с тем, и преображенно — из нее исчезли галантные «поклоны», появились напевность и простота. А ритмический фон триолей органного пункта тоники обволакивает все ощущением покоя.

Тут некоторые примечательные детали. Очень свежо, новаторски звучит увеличенное трезвучие:

Затем появляется эмбрион будущих «мягких» фанфар из медленной части пятой симфонии:

Перед заключительным кадансом Бетховен неожиданно дает резкий диссонанс:

— точно неприятное, назойливое впечатление, в последний раз осаждающее душу. Следует спокойный каданс с заключительной тоникой в мелодическом положении терции. (Это окончание, когда-то звучавшее очень новаторски (конец «пасторальной» сонаты), теперь становится у Бетховена обыденным (финал сонаты ор. 54 также оканчивается тоникой в мелодическом положении терции).)

Итак, образная содержательность первой части сонаты несомненна. Она дает себя знать в явном столкновении двух кругов интонаций, во влиянии одного круга на другой и в конечных «выводах». Но дальнейшая словесная конкретизация образной концепции очень затруднительна. Быть может, тут был замысел передать самый процесс творчества, когда настойчивость ищущей и формирующей мысли движется сквозь толщу посторонних, обременяющих сознание идей.

Характер музыки второй (и последней) части сонаты (Allegretto, F-dur) заметно более странен, чем в первой части. На первый взгляд тут есть нечто родственное финалу сонаты ор. 26. Однако, если там на фоне «вечного движения» выплывают очень отчетливые темы, то здесь тематизм отсутствует и слуху не за что зацепиться -— он все время блуждает по расплывчатым мелодическим и гармоническим контурам. (Роль терцевых связей велика. Тонико-доминантные отношения тонут среди обильных модуляций. Неопределенности тематизма соответствует неопределенность гармонии.)

Это, поистине, скольжение беспрерывно изменяющихся образов. Порою в них слышны как бы звуки почтового рожка и звон бубенцов — что наводит на мысль о впечатлениях дороги. Но такие «дорожные» образы все же конкретизируются не настолько, чтобы можно было уловить их с полной отчетливостью.

Тем не менее, говорить об определенной линии развития можно. Вначале движение долго пребывает в одной эмоциональной плоскости (хотя расцвечено различными тональными красками). В тт. 37—44 (на хроматически-ниспадающих педальных половинных октавах баса) проносятся осложненные хроматическими обыгрываниями мрачные гармонии (образец колоритно альтерированных субдоминант с модуляцией c-moll — a-moll — G-dur). С переходом в соль-мажор (т. 45) впервые появляется фигура фанфарных синкопированных восьмых:

Едва показавшись, эта фигура исчезает и затем долго не возвращается. Следует много вариантов — перипетий бега. В тт. 65—74 примечательны непрерывные хроматические смены септаккордов, нарушающие на время ощущение тональности (Особенно велика тут роль септаккорда из двух малых и одной большой терции (о нем см. выше — в связи с примером 65).). В т. 75 и далее остинатные попевки — си-дубль-бемоль — ля-бемоль в басу нарочито назойливы, неотвязны. В т. 89 и далее музыка особенно близка к звукописи звона бубенцов. Затем, после до-мажорного фрагмента и с переходом в фа-мажор (т. 115 и д., органный пункт разбитых октав левой руки) — предварительно намечен исход движения — радостный и светлый. Но вскоре новый перелом. В т. 130 и далее (половинные ноты sforzati в басу) — опять мрачные краски. Вслед за тем движение становится особенно беспокойным и, после нарастания, затихает в очень романтически звучащих, затаенно-тревожных фразках:

Но это печальное затишье лишь оттеняет блеск коды. Вернулся фа-мажор, и ток его светел, жизнерадостен и стремителен. Будто движение, наконец, нашло свою цель и летит к ней. Бег ускорился, фортепиано звенит и рокочет. Перед самым концом возрождается и торжествует фанфарная синкопическая фигура октав (см. пример 78) — теперь на ноте до. Она перебрасывается в тоническую квинту баса, и «звоном бубенцов» финал обрывается. Оптимистический вывод сонаты очень ясен — несмотря на присущие ей черты загадочности, «зашифрованности» образов. В исходе финала, на основе преодоления беспорядочности бега идей, достигнуто единство, целостность действенного мироощущения, которых еще не было в первой части. Выход найден в бодрой, творческой энергии движения!

Обе части сонаты ор. 54 имеют оригинальные формы рондообразного склада. Вот дополнительное свидетельство вложенных в это произведение новаторских поисков композитора.

Ю. А. Кремлев

Фортепианные сонаты Бетховена →

Все нотные цитаты даны по изданию: Бетховен. Сонаты для фортепиано. М., Музгиз, 1946. (редакция Ф. Лямонда), в двух томах. Нумерация тактов дается также по этому изданию.

Запись в mp3:

Артур Шнабель

Записано 11.IV.1933

I часть — In tempo d'un Menuetto

II часть — Allegretto