Piano Sonata No. 7 (D-dur), Op. 10, No. 3

В 1798 г. были изданы три сонаты Людвига ван Бетховена, посвященные баронессе Йозефе фон Браун – Пятая, Шестая и Седьмая. Соната № 7 ре мажор значительно отличается от двух предшествующих с их лаконичностью. Здесь композитор возвращается к тем устремлениям, которые были воплощены в первых четырех его сонатах. Вновь проявляется стремление к монументальности, к расширению формы сонатного аллегро. Если две предыдущие сонаты были трехчастными, то эта четырехчастна – подобно четырем первым. Исследователь творчества Бетховена Вильгельм Ленц называет ее наиболее симфонической среди бетховенских сонат. Она поражает богатством музыкальных идей.

В первой части – Presto – нет ни героики, ни конфликтности. В ней господствует моторное начало, а несколько тем, составляющих главную партию, органично следуют друг за другом, не особенно контрастируют между собой, благодаря чему множественность тем парадоксальным образом сочетается со слитностью. Это тем более удивительно, что ни одна новая тема не зарождается в недрах предыдущей, не «вырастает» из нее – они свободно «переливаются», однако их смена представляется совершенно непринужденной и в то же время очень логичной. Более умеренным движением характеризуется побочная партия. Она отмечена многочисленными регистровыми контрастами, создающими иллюзию оркестрового звучания и одновременно – яркий эффект звуковой перспективы. В том же беспрестанном движении – на фоне фигурации, излагаемой восьмыми – проходит разработка, но от экспозиции она отличается появлением тревожных интонаций. Оборвавшись на фермате, разработка переходит в репризу, несколько отличающуюся от экспозиции. В коде весьма выразительно применен эффект регистрового crescendo.

Вторая часть – Largo – одна из наиболее эмоционально содержательных страниц бетховенского творчества. Ромен Роллан восхищался «зрелостью души», выраженной в этом Largo, отмечая, что «там уже весь Бетховен», и говоря о личной скорби, сделавшейся «общим достоянием». Какова могла быть эта «личная скорбь»? Исследователи связывали эмоциональное содержание Largo с различными событиями в жизни композитора – и со смертью матери, и с признаками ухудшения слуха, которые уже начинали появляться – но сам Бетховен определил содержание части как душевное состояние меланхолика. Начинается часть без вступления – непосредственно с главной партии, представляющей собою период неквадратного строения. Ее сосредоточенный и даже мрачный характер подчеркнут хоральностью фактуры и ритмом, напоминающим поступь траурного шествия («Здесь как будто настроение похоронного марша, это целая трагедия», – говорил Антон Рубинштейн). Опевание тонических основ с акцентированием малых секунд порождает интонации плача. Главной партии контрастирует связующая – более певучая и лиричная, с более прозрачной и легкой фактурой. Но одна черта роднит связующую партию с главной – опевание первой и третьей ступеней. В мелодии преобладает нисходящее движение. Образный строй главной партии возвращается в побочной, в которой скачок на октаву сочетается с жалобной секундовой интонацией, подчеркнутой альтерированным субдоминантовым аккордом. Заключительная партия развивает материал связующей. Разработка заменена эпизодом, строящемся на новом музыкальном материале. Начинаясь со светлых, гимнических интонаций, музыкальное развитие приходит к мрачным уменьшенным гармониям и тревожной ритмической пульсации с паузами на сильных долях. В кульминации, к которой подводит секвенционное развитие, гармоническая фигурация играет главную роль. В репризе кульминация главной партии выглядит более напряженной, связующая значительно сокращается, а побочная проходит в основной тональности. В синтетической коде мотивы главной партии в низком регистре сменяются интонациями из эпизода.

Очарование Largo настолько велико, что третья часть – Allegro – оказалась в тени второй. Между тем, этот менуэт – «любезный», по меткому выражению Антона Рубинштейна – тоже заслуживает внимания. В нем господствует мелодика, характерная для классического менуэта, однако некоторые тематические элементы – активные, динамичные – сближают его со скерцо. В трехчастной форме da capo мелодичности крайних разделов противопоставляются резко акцентированные, шутливые мотивы трио. В крайних разделах – имеющих простую трехчастную форму – подобный контраст воспроизводится с меньшей рельефностью: распевная первая тема сопоставляется с более подвижной серединой.

«Чудовищная импровизация» – так охарактеризовал Вильгельм Ленц четвертую часть сонаты (Rondo. Allegro). Множество образов сменяется, как в калейдоскопе: танцевальность, намеки на образы природы, оттенок юмора. Подобное обилие музыкальных мыслей перекликается с первой частью, тем самым придавая особую цельность сонатному циклу.

В этой сонате, в отличие от двух предыдущих — очень лаконичных,— возобновляются (имеем в виду первую часть) поиски богатства тематического состава, расширения формы сонатного аллегро. К тому же соната вновь четырехчастна.

Образное содержание, как увидим, отличается значительным разнообразием и очевидными противоречиями. Ленц справедливо считал эту сонату одной «из наиболее симфонических». Ромен Роллан очень верно отметил, что «недостаточная органическая последовательность», присущая этой замечательной сонате, «зависит от разнообразия впечатлений художника, который еще не помышляет объединить их в своем произведении». Богатство творческих идей Бетховена пока не обретает вполне законченной формы.

Образное содержание первой части сонаты (Presto, D-dur) представляется вначале загадочным. Здесь нет героических интонаций первых частей третьей или пятой сонаты, нет и ярко выраженной контрастности тем. Напротив, контрасты сравнительно мало заметны, а их множественность (в силу богатства тематического состава) способствует скорее слитности, чем расчлененности. Налицо род постоянного движения с краткими замедлениями и передышками. В основе — господство моторного начала, тогда как эмоциональная нагрузка очень умеренна. Увлекательность мерного бега, его сменяющиеся фазы и формы заставляют естественнее всего связывать музыку первой части сонаты с образами дороги, привлекающей обилием, но вместе с тем, и быстролетностью впечатлений.

Сравнив смены тем в этой части со сменами их в первой части пятой сонаты, мы заметим, что если там темы переливаются, вырастают друг из друга, то тут они скорее чередуются, причем, однако, Бетховен удивительно логично организует естественность и непринужденность этих смен.

Первые 22 т. (до ферматы включительно) это уже размах, «вызов» движения. Последующая музыка промежуточной темы:

подобна привольной простодушной песне на просторе. Однако вслед за этим движение, как таковое, быстро вступает в свои права. Его рост интенсивен, но обрывается на кадансе перед побочной партией. Это лишь на мгновение. Побочная партия (с т. 53) — новый фазис, когда движение стало умеренным и в нем появляются интонации чириканья. Особенно характерны последние в т. 60 и далее, когда мелодия переносится в верхний регистр. Весь последующий период (до заключительной партии) примечателен постоянными «оркестровыми» контрастами регистров. Эти переклички создают яркие эффекты звуковой перспективы. А далее (когда в правой руке выдержанные аккорды, а в левой — нисходящие октавы) звучит уже восторг слияния с окружающим миром, упоение бега. Этот восторг, впрочем, мимолетен — он оттесняется фигурой механического движения, переходящей в позванивания «колокольчиков» правой руки. «Колокольчики» умолкли в т. 105, и конец экспозиции подобен отголоскам, долетающим издалека.

В разработке принцип постоянного движения особенно строго выдержан (сплошной фон восьмых). Но образ новый — он полон тревожных, резких интонаций. Это словно намек на будущие образы бури из «Пасторальной симфонии». Музыка иная, но выразительные элементы гула и вскриков уже кристаллизуются. Программность, впрочем, покуда не совсем определенна. «Буря», прошумев, обрывается на фермате и переходит в репризу.

Изменения репризы (по сравнению с экспозицией) отражают обычное разнообразие форм Бетховена. Особо выделяются следующие моменты. Эпизод затихания, удаления развит больше, чем в экспозиции, но зато за ним следует нарастание коды. Движение приближается и будто заполняет своим звоном все пространство. Эффект регистрового crescendo дан просто и крайне выразительно. Это эффект, имеющий широкое будущее в послебетховенской фортепианной музыке.

Большому богатству тематического состава первой части седьмой сонаты соответствует богатство тонального плана отклонениями, общая логика которых, однако, очень ясна.

В итоге следует отметить «объективный» характер первой части седьмой сонаты. Но сквозь мнимые формы «чистой музыки» здесь просвечивают, как обычно у Бетховена, программные тенденции. Ясен основной, центральный, руководящий образ восприятия окружающего через призму движения. Дорога среди природы, увлекающая беглым разнообразием впечатлений и эмоций,— вот что представляется нам основой содержания первой части сонаты.

С обычным своим стремлением к драматическим контрастам Бетховен дает во второй части (Largo е mesto, d-moll) совсем иную музыку, максимально насыщенную эмоциональным, страстным началом.

По свидетельству Шиндлера, сам Бетховен определял суть образов этого Largo как душевное состояние меланхолика с различными оттенками света и тени. В. Нагель (1863—1929) связывал причины меланхолического содержания Largo с первыми серьезными симптомами болезни слуха у Бетховена, Ленц — со смертью матери Бетховена.

Так или иначе, Largo седьмой сонаты принадлежит к числу наиболее глубоких произведений Бетховена. Поэтому оно привлекло особое внимание многих ценителей. «Здесь как будто настроение похоронного марша, это целая трагедия»,— говорил А. Рубинштейн.

По воспоминаниям Н. Е. Буренина, Максим Горький из всех сонат Бетховена первого периода особенно любил это Largo. Горький говорил о музыке Largo: «...скорбь, которая в нее вложена, так велика, что перестает быть единоличной, мелодия, которую Бетховен извлек из своей души, перестает быть его личной мелодией — в ней говорит душа народа. Горький находил, что по силе выражения произведение это вполне может быть отнесено к эпическим, и мне казалось, что он чувствовал его не как фортепианную сонату, но как целую симфонию».

«Там уже весь Бетховен,— писал о Largo Ромен Роллан.— Какая зрелость души!... Скорбь, выраженная там, настолько полна силы и законов своей судьбы, что она уже не кажется признанием одного человека... Личная скорбь здесь делается общим достоянием. И элегия человека благодаря своей полноте возвышается до эпопеи народа или эпохи... Целая огромная трагедия, сущность которой — душа народа, воплощенная в его корифее». Суть Largo е mesto — это именно не эпос, как таковой, а лирика, получившая эпические, грандиозные масштабы и сохранившая, вместе с тем, всю взволнованность непосредственных излияний души.

Эмоциональная насыщенность музыки Largo настолько выразительна, что имеет мало аналогий даже у Бетховена. Вместе с тем, Бетховен предвещает тут и некоторые черты позднейшего музыкального мышления эпохи романтизма.

Полная, органная звучность начала Largo выражает одно из новаторских завоеваний пианизма Бетховена, стремящегося добиться максимальной певучести фортепианного звука. С первых же тактов выделяются интонации скорби, мольбы, данные во множестве противоречивых оттенков.

Образ развития душевного состояния глубокой, мучительной печали чрезвычайно правдив. Тема, вначале звучащая «издалека», сдержанно, понемногу становится все более напряженной и страстной.

Первый восьмитакт — эмоция, нарастающая и опадающая. Дальше (тт. 9—16) и оживлением ритмики, и развитием фигур высокого регистра, и модуляцией в до-мажор Бетховен создает светлую иллюзию радости.

Но уже с тт. 17—18 музыка омрачается переходом в минор, тревожными и гневными порывами, напоминающими вскрики-фанфары погребального марша. А затем (тт. 26—29) — печаль души, осознавшей свое бессилие перед случившимся.

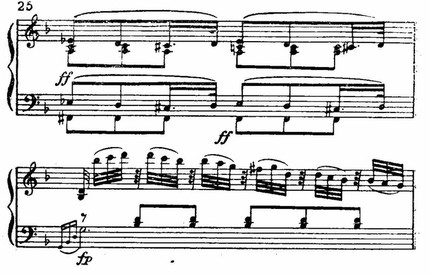

Фа-мажорный эпизод (с т. 30) — попытка эпически-величавого спокойствия, которое, однако, быстро исчезает в новых порывах драматизма. С потрясающей силой дает Бетховен контраст интонаций неумолимости и душевного трепета:

Затем — один трепет, вздохи, замирающие в преддверии репризы.

Начало репризы, благодаря своим подголоскам, гуще, плотнее, сумрачнее, чем начало экспозиции. И со свойственным ему тонким ощущением жизненных контрастов света и тени, Бетховен заставляет промелькнуть ясные гармонии трезвучия ми-бемоль-мажора (т. 49).

Опять развертывается борьба чувств. Но она теперь усилена мощным, сурово драматическим подъемом из басовых глубин — этим отчаянным порывам скорби и страдания, который переходит в новые вздохи и в застывшую печаль коды, где едва ощутимы отголоски былых волевых интонаций Largo.

Для того, чтобы оценить гениальную новаторскую смелость коды Largo, достаточно вникнуть хотя бы в ее гармоническую структуру. Вслед за большим, страстным нарастанием и спадом на доминанте, часть заканчивается кадансом с преобладанием плагальных (т. е. функционально ослабленных) элементов (Каданс был бы вполне плагальным, если бы не звук до-диез. Любопытно, что уже Гайдн воспользовался плагальным каданссм для передачи «затухания» музыки — в конце Adagio cantabile сонаты Es-dur.) (тт. 4—3 от конца). Это движение гармонии уже близко напоминает Шопена, который и кульминацией — спадом доминанты, и заключительным плагальным кадансом постоянно пользуется для воплощения бурных порывов и умиротворенной печали (см., например, этюды E-dur и As-dur из ор. 10). Но то, что у Шопена становится предельно развитым, у Бетховена дано лишь в зародыше, как исключение и, притом, как часть целого (ведь настроение и исход Largo не исчерпывают настроений и исхода всей сонаты).

Мелодия и гармония Largo е mesto с их хроматическими обыгрываниями тонов и большой ролью различных септаккордов представляют характерное звено в творчестве Бетховена, связывающее его и с Иоганном Себастьяном Бахом, и с романтиками.

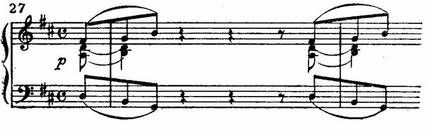

Вложив так много страстных, скорбных чувств в Largo, Бетховен единым волевым порывом уходит от скорби в третьей части сонаты — пластически обаятельном менуэте (Allegro, D-dur), который А. Рубинштейн назвал «любезным». Теплота и обаятельность первой темы, почти по-русски распевной, задорная шутливость трио — совершенно рассеивают трагические образы Largo. Опять хорошо и радостно кругом, светит солнце, поют птицы, будто погребальной процессии и не бывало. Кода менуэта особенно оттеняет его пасторальный характер — грациозным обыгрыванием фольклорной квинты в духе Шуберта:

Финал седьмой сонаты (Rondo, Allegro, D-dur) издавна привлекал внимание музыкантов необычностью своих изменчивых, быстро мелькающих образов.

Ленц назвал его одной «из самых экстравагантных пьес» Бетховена и даже «чудовищной импровизацией». А. Рубинштейн отметил, что это рондо «удивительно капризно» (Капризность придается ритмическими перебоями, текучестью тематических групп, наличием развитых разработочных элементов.).

По-видимому, Бетховен искал в финале возможность замкнуть сонатное целое столь же «объективной» по музыке частью, как и первая часть. Действительно, в финальном рондо как бы оживает беглость, калейдоскопичность впечатлений, рожденная вереницей образов первой части. Начальная тема, служащая лейтмотивом рондо, своим «толчком»:

привлекает внимание, как бы объявляя о начале «показа». В первом цикле на жужжащем фоне шестнадцатых бодро приплясывает восходящая фигура октав. Пляска становится изящно-привлекательной со вступления хроматической гаммы (т. 17 и д.). Первый цикл закончен, лейтмотив «толчков» возвещает о новом цикле.

Теперь (т. 35 и д., B-dur) пляска делается вызывающе бойкой и... загадочно иссякает в извилистых пассажах шестнадцатых. Снова — ожидание и будто отзвук лейтмотива. Слух ненадолго запутывается в сплошных хроматизмах ломаных восьмых (тт. 50—54), но вот уже опять обретен ре-мажор и опять толчки первой темы объявляют о продолжении действия. Вернулось приплясывание октав. Следует эпизод таинственных отголосков лейтмотива в басу — словно на просторах пейзажа.

Реприза первой темы начинает последний цикл. В нем появляются краткие певучие эпизоды (т. 92 и д.), которых раньше не было. Но только эпизоды,— не более. Вот и они уже замерли. После поэтично звучащих синкопированных аккордов, как легкий ветерок пробегает над басовыми отзвуками лейтмотива хроматическая гамма. Пробежала и растеклась в замирающем арпеджио ре-мажора. Тишина.

Совершенно несомненны народно-пасторальные интонационные истоки образов финального рондо седьмой сонаты. Тут и танец, и пленительные зовы природы. Но особенно примечательно вновь (как и в четвертой сонате) лукавство композитора, заставляющего забыть все пережитое, заслонившего трагедию ласковой шуткой. Такое чудесное лукавство дано лишь молодости.

Ю. А. Кремлев

Фортепианные сонаты Бетховена →

Все нотные цитаты даны по изданию: Бетховен. Сонаты для фортепиано. М., Музгиз, 1946 (редакция Ф. Лямонда), в двух томах. Нумерация тактов дается также по этому изданию.

Запись в mp3:

Артур Шнабель

Записано 12.XI.1935

I часть — Presto

II часть — Largo e mesto

III часть — Menuetto (Allegro) & Trio

IV часть — Rondo (Allegro)