Vocal music

Вокальная лирика занимает в творчестве Иоганнеса Брамса особое место. Область интересов этого композитора менялась со временем: в молодости его привлекала фортепианная музыка и камерно-инструментальные ансамбли, в пору творческой зрелости – вокально-оркестровые и симфонические произведения, в поздние годы – вновь фортепианная и камерная музыка, но приверженность камерно-вокальным жанрам сохраняется у Брамса на протяжении всего его творческого пути. Количество таких произведений, написанных Брамсом, приближается к четырем сотням – это и песни, и вокальные дуэты, и квартеты. Вокальная музыка стала для Брамса особой творческой лабораторией, именно из нее проистекают такие черты его инструментального творчества, как протяженность и напевность мелодий, структура музыкальной ткани, в которой голоса «живут своей жизнью».

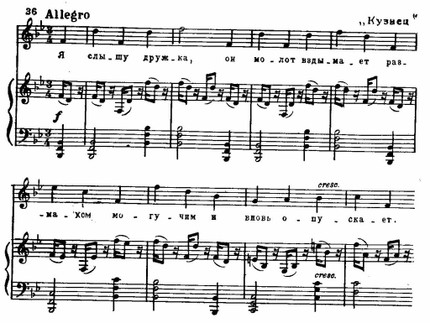

Музыкальный быт эпохи был хорошо знаком Брамсу – ведь он возглавлял певческие объединения. В области вокальной музыки его можно назвать прямым наследником Шуберта – как и у этого композитора, у Брамса песенные мелодии несут ярко выраженные национальные черты: мелодия, двигающаяся по аккордовым тонам, аккордовый склад сопровождения, четный размер – таковы, например, песни «Охотник», «Кузнец», «В зеленых липах дом стоит». В других песнях («Клятва любимой», «О, милые щёчки») проявляются ритмы трехдольных австрийских танцев – лендлера и вальса.

Претворению национального начала в музыке способствовал интерес композитора к фольклору: для хора или голоса с фортепиано им обработано свыше ста народных песен, а сборник из сорока девяти народных немецких песен, ставший своеобразным духовным завещанием Брамса, он создавал, по его словам, «с любовью, даже влюбленностью». Народная песня не была для Брамса неким архаичным «мертвым памятником» – он находил и тщательно отбирал лучшие варианты, интересовался не только старинными народными песнями, но и современными ему.

В отношении поэтических текстов Брамс был тонким и взыскательным ценителем, отличаясь при этом широтой интересов. Когда в 1898 г. один из поклонников творчества композитора издал собрание стихов, положенных на музыку Брамсом, получилась целая антология немецкой поэзии – правда, весьма своеобразная. В нее вошли десятки поэтов, но к творчеству каждого из них Брамс подходил весьма избирательно. На стихи Иоганна Вольфганга Гёте он писал музыку крайне редко, считая их настолько совершенными, что музыка была бы излишней. У любого поэта он ценил музыкальность стихотворной речи, задушевность, близкую к фольклорным образцам простоту формы, отвергал преувеличенную изысканность. Наиболее близки были ему два поэта: – Клаус Грот, выходец из Гольштинии (как и сам Брамс), знаток народной поэзии, писавший на крестьянском северном диалекте, и Георг Даумер, свободно претворявший в своих стихах поэтические мотивы различных народов.

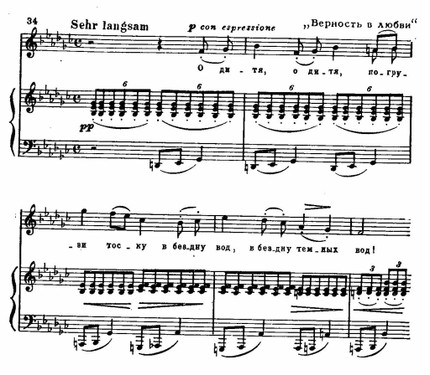

Наряду с национальным началом, еще одна черта роднит вокальное творчество Брамса с Шубертом – преобладание мелодии, выражающей общее содержание текста, над декламационными элементами, передающими его детали. Тем не менее, своих учеников композитор призывал не забывать, что в «песне кладется на музыку не только первая строфа, но все стихотворение». Сам он всегда следовал этому принципу, прибегая к варьированию строфы. Этому способствует и фортепианная партия, в которой живут и развиваются все голоса, вплоть до баса (не случайно Брамс советовал ученикам обращать внимание не только на мелодию, но и на «здоровый, крепкий бас»). Дуоли или квартоли в фактуре сопровождения могут сочетаться с триолями, и это придает ей особое «живое дыхание». В фортепианной партии могут зарождаться мотивы, которые затем будут пронизывать собою вокальную партию – так происходит, например, в романсе «Верность в любви».

Песенных циклов, последовательно излагающих единый сюжет – таких, как «Любовь поэта» Шумана или «Прекрасная мельничиха» Шуберта – Брамс не создавал. Правда, им написан цикл «Пятнадцать романсов из "Магелоны" Л.Тика», по произведению поэта-романтика Людвига Тика, основанному на средневековом романе, но этот цикл с его номерами, напоминающими оперные арии, скорее можно назвать сольной кантатой. То же самое можно сказать и о другом цикле Брамса – «Четырех строгих напевах».

Черты, присущие сольным вокальным произведениям Брамса, проявились также в его вокальных дуэтах и квартетах. Особое место занимают «Песни любви» – две тетради, содержащие в общей сложности тридцать три вокальные миниатюры. Сам Иоганнес Брамс определил их как «вальсы для четырех голосов и фортепиано в четыре руки». Песенность в них сочетается с танцевальностью, а соотношение голосов предстает либо как диалогическое сопоставление, либо как контрапунктическое соединение.

Вокальной музыке Иоганнес Брамс уделял много внимания: им написано триста восемьдесят произведений в этом жанре, в том числе около двухсот песен для голоса и фортепиано (не считая обработок народных песен), двадцать дуэтов, шестьдесят квартетов, хоры с инструментальным сопровождением и a cappella. После Шуберта и Шумана только Брамс умел создавать столь национальные по духу и складу вокальные мелодии. Это не удивительно: никто из современных ему немецких и австрийских композиторов так пристально и вдумчиво не изучал поэтическое и музыкальное творчество своего народа.

Брамс оставил несколько сборников обработок немецких народных песен (для голоса с фортепиано или хора, всего свыше ста песен). Его духовным завещанием явился сборник сорока девяти немецких народных песен (1894). Ни об одном собственном сочинении Брамс не высказывался так тепло. Он писал друзьям: «Пожалуй, впервые я с нежностью отношусь к тому, что вышло из-под моего пера...». «С такой любовью, даже влюбленностью, я еще ничего не создавал».

Брамс творчески подходил к фольклору. Он с возмущением выступал против тех, кто трактовал живое наследие народного творчества как архаическую древность. Его в равной мере волновали песни разных времен — старые и новые. Брамса интересовала не историческая достоверность напева, а выразительность и целостность музыкально-поэтического образа. С большой чуткостью он относился не только к мелодиям, но и к текстам, тщательно выискивал их лучшие варианты. Просмотрев множество фольклорных собраний, он отбирал то, что представлялось ему художественно совершенным, что могло способствовать воспитанию эстетических вкусов любителей музыки.

Именно для домашнего музицирования Брамс составил свой сборник, назвав его «Немецкие народные песни для голоса с фортепиано» (сборник состоит из семи тетрадей по семь песен в каждой; в последней тетради песни даны в обработке для запевалы с хором). Многие годы он лелеял мечту об издании такого сборника. Около половины включенных в него мелодий он еще раньше обработал для хора. Теперь Брамс поставил перед собой иную задачу: тонкими штрихами в несложной партии фортепианного сопровождения подчеркнуть и выделить красоту вокальной партии (так же поступали Балакирев и Римский-Корсаков в своих обработках русской народной песни):

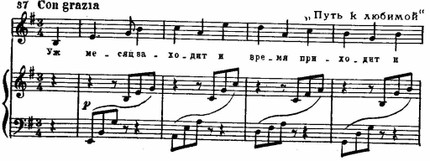

И за основу собственных вокальных сочинений он нередко брал народные тексты, причем не ограничивался областью немецкого творчества: свыше двадцати произведений славянской поэзии вдохновили Брамса на создание песен — сольных, ансамблевых, хоровых (Среди них такие жемчужины вокальной лирики Брамса, как «О вечной любви» op. 43 № 1, «Путь к любимой» op. 48 № 1, «Клятва любимой» op. 69 № 4.). Встречаются у него и песни на венгерские, итальянские, шотландские народные тексты.

Круг поэтов, отраженный в вокальной лирике Брамса, широк. Композитор любил поэзию, был ее взыскательным ценителем. Но трудно обнаружить его симпатии к какому-либо одному литературному направлению, хотя количественно преобладают поэты-романтики. В выборе текстов главную роль играла не столько индивидуальная манера автора, сколько содержание стихотворения, ибо Брамса волновали такие тексты и образы, которые были близки народным. К поэтическим же абстракциям, символике, чертам индивидуализма в творчестве ряда современных поэтов он относился резко отрицательно.

Брамс называл свои вокальные сочинения «песнями» или «напевами» для голоса с фортепианным сопровождением (Единственное исключение — «Романсы из "Магелоны" Л. Тика» ор. 33 (цикл содержит пятнадцать пьес); эти романсы по своему характеру приближаются к арии или сольной кантате.). Этим наименованием он хотел подчеркнуть ведущее значение вокальной партии и подчиненное — инструментальной. В данном вопросе он выступал прямым продолжателем песенных традиций Шуберта. Приверженность к шубертовским традициям сказывается и в том, что Брамс отдает первенство песенному началу перед декламационным и предпочитает строфическое (куплетное) строение «сквозному». Иная струя немецкой камерно-вокальной музыки представлена в творчестве Шумана и далее развита крупными мастерами этого жанра — Робертом Францем (Немецкий композитор Роберт Франц (1815—1892) является автором примерно двухсот пятидесяти песен.) в Германии и Гуго Вольфом в Австрии. Принципиальные отличия заключаются в том, что Шуберт и Брамс, опираясь на своеобразную манеру народной песни, более исходили из общего содержания и настроения стихотворения, менее вникали в его оттенки как психологического, так и живописно-изобразительного порядка, тогда как Шуман, а в еще большей степени Вольф стремились в музыке рельефнее воплотить последовательное развитие поэтических образов, выразительные детали текста и поэтому шире использовали декламационные моменты. Соответственно возрастал у них удельный вес инструментального сопровождения, и, например, Вольф называл уже свои вокальные произведения не «песнями», а «стихотворениями» для голоса и фортепиано.

Не следует, однако, рассматривать эти две традиции как взаимоисключающие: имеются декламационные моменты у Брамса (или Шуберта), равно как песенные у Шумана. Речь идет о преобладающем значении того или иного начала. Тем не менее прав Григ, отметивший, что Шуман в своих песнях более поэт, тогда как Брамс — музыкант.

Большим своеобразием отмечен первый же опубликованный романс Брамса «Верность в любви» ор. 3 № 1 (1853). Здесь многое характерно для творчества композитора, и прежде всего самая тематика философского склада (образ разбитой, но верной и стойкой любви). Общее настроение метко схвачено и запечатлено в «усталых» триолях сопровождения к мерным вздохам мелодии. Подобное сопоставление в одновременности различных ритмов (дуоли или квартоли с триолями и т. п.) наряду с синкопированием — излюбленные приемы Брамса:

Брамс говорил, что по расстановке пауз можно отличить настоящего мастера вокальной музыки от дилетанта. Таким мастером был сам Брамс: его манера «произнесения» мелодии отчетлива. Обычно уже в начальной ритмоинтонации, как в зародыше, запечатлевается тематизм песни. Характерен в этом отношении тот краткий мотив, который в анализируемом романсе сначала проходит в басу, пронизывая партию голоса. Вообще тонкое и чуткое ведение баса типично для Брамса («бас придает мелодии характерность, разъясняет и довершает ее», — учил композитор). В этом также сказывается его склонность к контрапунктическим преобразованиям темы.

Благодаря таким приемам достигается замечательная слитность выражения вокальной мелодии и фортепианного сопровождения. Способствует этому и мотивная связь, осуществляемая путем повторов и перекличек, свободного тематического развития или дублирования мелодии в партии фортепиано. В качестве примеров назовем: «Тайну» ор. 71 № 3, «Смерть — это светлая ночь» ор. 96 №1, «Как мелодии влекут меня» ор. 105 № 1, «Глубже все моя дремота» ор. 105 № 2.

Названные произведения принадлежат к количественно наиболее значительной, хотя и неравноценной группе романсов Брамса. По преимуществу это печальные, но светлые по колориту размышления — не столько взволнованные монологи (они ему редко удаются), сколько задушевные беседы на волнующие жизненные темы. Образы печального увядания, смерти порой занимают слишком большое место в таких размышлениях, и тогда музыка приобретает однотонный сумрачный колорит, теряет непосредственность выражения. Однако и при обращении к этой тематике Брамс создает замечательные произведения. Таковы «Четыре строгих напева» ор. 121 — его последнее камерно-вокальное сочинение (1896). Оно представляет собой своеобразную сольную кантату для баса с фортепиано, в которой прославляется мужество и стойкость перед лицом смерти, всеобъемлющее чувство любви. К «бедным и страждущим» обращается композитор. Для передачи волнующего, глубоко человечного содержания он органично перемежает приемы речитатива, ариозо, песни. Особенно впечатляют лирические просветленные страницы второй и третьей пьес.

Иная сфера образов и соответственно иные художественные средства характерны для песен Брамса, выдержанных в народном духе. Их тоже немало. В этой группе можно наметить две разновидности песен. Для первой характерно обращение к образам радости, мужественной силы, веселья, юмора. При передаче этих образов отчетливо проступают черты немецкой народной песенности. В частности, используется движение мелодии по тонам трезвучия; сопровождение имеет аккордовый склад. Примерами могут служить «Кузнец» ор. 19 № 4, «Песнь барабанщика» ор. 69 № 5, «Охотник» op. 95 № 4, «В зеленых липах дом стоит» ор. 97 № 4 и другие.

Подобные песни часто обдадают четным размером; их движение организовано ритмом бодрого шага, подчас марша. Аналогичные образы веселья и радости, но с более личной, интимной окраской предстают в плавных трехчетвертных песнях, музыка которых проникнута интонациями и ритмами австрийских народных танцев — лендлера, вальса («О, милые щечки» ор. 47 № 4, «Клятва любимой» ор. 69 № 4, «Любовная песня» ор. 71 № 5). Брамс нередко дает эти танцевально-жанровые образы в бесхитростно простом преломлении — то с оттенком лукавства, то затаенной грусти. Здесь запечатлены самые теплые, сердечные тона музыки Брамса. Мелодика его приобретает гибкую пластичность и ту естественность развития, которая свойственна народным напевам. К таким песням принадлежат (как правило, они написаны на народные тексты, в частности чешские): «Воскресенье» ор. 47 № 3, «Путь к любимой» op. 48 № 1, «Колыбельная» op. 49 № 4.

В вокальных дуэтах и квартетах отображены различные стороны содержания. Но и здесь можно обнаружить черты, свойственные Брамсу как в философской лирике, так и в лирике бытового плана. Лучшие образцы последней находятся в ор. 31 и в двух тетрадях «Песен любви» ор. 52 и 65 (композитор назвал их «Вальсами для четырех голосов и для фортепиано в четыре руки»; всего тридцать три пьесы). В этих очаровательных миниатюрах, которые образуют своего рода параллель к знаменитым «Венгерским танцам» Брамса, сплавлены воедино элементы песни и танца. Каждая пьеса имеет свой лаконичный сюжет, повествующий о радостях и горестях любви. Любопытна манера разработки вокального ансамбля: голоса либо соединяются контрапунктически, либо противопоставляются в виде диалога. Кстати сказать, диалогическая форма применялась Брамсом и в его сольных песнях.

Аналогичные образы встречаются в хоровой музыке: наряду с вокальными произведениями с инструментальным сопровождением, Брамс оставил множество пьес для женского или смешанного хора a cappella. (Для мужского состава всего пять хоров ор. 41, задуманных в духе солдатских песен патриотического содержания). Наиболее совершенными по глубине содержания и разработке являются пять песен для смешанного хора ор. 104. Сборник открывается двумя ноктюрнами, объединенными общим названием «Ночная стража»; их музыка отмечена тонкой звукописью. Замечательные звуковые эффекты в сопоставлении верхних и нижних голосов применены в песне «Последнее счастье»; особый ладовый колорит присущ пьесе «Утерянная юность»; своими темными, сумрачными красками выделяется последний номер — «Осенью».

Брамс написал также ряд произведений для хора (некоторые из них с участием солиста) и оркестра. Симптоматичны их названия, вновь напоминающие о песенной струе в творчестве Брамса: «Песнь судьбы» ор. 54 (текст Ф. Гельдерлина), «Триумфальная песнь» ор. 55, «Скорбная песнь» ор. 82 (текст Ф. Шиллера), «Песнь парок» ор. 89 (текст В. Гёте).

«Немецкий реквием» ор. 55 — наиболее значительное произведение в этом ряду.

М. Друскин