Estampes, L. 100

Сюита для фортепиано (1903)

1. «Пагоды» (Pagodes)

2. «Вечер в Гранаде» (La soirée dans Grenade)

3. «Сады под дождем» (Jardins sous la pluie)

Сюита «Эстампы» – это первое фортепианное произведение, которое Клод Дебюсси создал после премьеры «Пеллеаса и Мелизанды», состоявшейся в 1893 г. Этим произведением открывается новый период в творчестве композитора, ознаменовавшийся многочисленными стилевыми находками и достижениями в области фортепианной музыки. Заглавие, которое композитор дал сюите – это термин изобразительного искусства, обозначающий оттиск с гравюры. Таким образом, название настраивает не только на конкретную «зримость» образов, но и на графичность «черно-белых» линий, главенствующих над тембровыми красками, что, впрочем, не исключает красочности фактуры и гармонии.

Три пьесы «Эстампов» представляют собой воплощение образов трех национальных культур – Китая, Испании и Франции. Каждый из этих «портретов» создается посредством особой ладовой окраски и колористических приемов, зачастую напоминающих о звучании национальных инструментов.

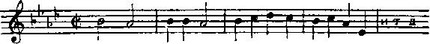

Музыкальный «мир» Китая представлен в первой пьесе – «Пагоды». Во время Всемирной выставки, состоявшейся в 1889 г. в Париже, композитор слушал гамелан – традиционный яванский оркестр. Его очень заинтересовало необычное для европейского слуха звучание гонгов, китайских барабанов, колокольчиков и других народных инструментов. Эти впечатления отражены в фортепианной фактуре «Пагод». Символом Востока становится пентатоническая ладовая окраска. Ритмический рисунок напоминает китайские мелодии. В форме пьесы, сочетающей трехчастность с варьированием, отражается созерцательность, присущая восточной – в частности, китайской – культуре. Постоянно сохраняя некоторую статичность, тема излагается в многочисленных вариантах: в конце первого раздела она излагается в увеличении, в среднем – в уменьшении, в коде «рассыпается» потоком фигураций – в триолях, квартолях и квинтолях. Варьирование наблюдается и в контрапунктирующем голосе: каждый новый контрапункт является вариантом предшествующего. Фактура тоже варьируется: за одноголосным изложением темы следует октавное, присоединяется аккордовое сопровождение, тема и контрапункты меняются местами. Колоссальная роль, которую играют контрапункты в этой пьесе, тоже перекликается со звучанием гамелана. Пленительный образ далекой страны возникает в «Пагодах»: «Не только почти китайский рисунок, но и волнение, тоска по слишком нежным странам», – так охарактеризовала ее Маргарита Лонг.

Образ Испании предстает в следующем номере – «Вечер в Гранаде» – в виде «пейзажной зарисовки» летнего вечера. Это одно из первых претворений «испанской темы» в творчестве Клода Дебюсси и первое использование им жанра хабанеры, которая впоследствии появится в прелюдии «Воротах Альгамбры» и в «Ароматах ночи» из оркестровой сюиты «Образы». Народных мелодий композитор не цитирует, но очень тонко передает ритмические особенности хабанеры – с пунктирным ритмом сопровождения сочетается триоль и дуоль в мелодическом голосе. Присутствуют и черты стиля фламенко, в частности, нисходящее гаммаобразное движение с увеличенными секундами. Сумеречная «вечерняя» или даже «ночная» атмосфера создается средствами фактуры – в различных ее пластах то возникают, то исчезают органные пункты, причем доминирует в них доминантовый звук основной тональности. Это и отражает гармонические особенности испанского музыкального фольклора, и создает впечатление некоторой ирреальности. Созданию таинственной атмосферы способствуют и нюансы – даже аккорды исполняются на pp. Форма складывается из причудливого чередования нескольких мотивов. Пьесу высоко оценил Мануэль де Фалья. По словам испанского композитора, «все произведение, включая множество деталей, дает почувствовать, что это – Испания». А ведь на момент создания «Эстампов» Дебюсси еще не посещал Испанию!

Если в первых двух пьесах сюиты воплощались образы иностранных культур, то в заключительном номере – «Сады под дождем» – Дебюсси обращается в образу родной страны. Здесь композитор цитирует мелодии двух французских народных песен – «Мы не пойдем больше в лес, все лавры срезаны» и колыбельной песни «Спи, дитя, спи», но они используются лишь как музыкальный «символ» Франции. Основой композиции становится тема колыбельной. Она проводится многократно в разных тональностях, приобретая, в том числе, и лидийскую ладовую окраску. Вторая народная песня использовалась Дебюсси неоднократно – в раннем романсе «Спящая красавица», в оркестровом произведении «Весенние хороводы». Форма пьесы близка староконцертной: проведение основной темы в разных тональностях чередуется с интермедиями, основанными на ее развитии. По своей жанровой природе пьеса представляет собой токкату. Ее звонкая фактура исполнена света, непрерывное движение шестнадцатых ассоциируется с потоками дождя. Исследователи связывают содержание пьесы с Люксембургским парком, с садами Нормандии, но пьеса скорее напоминает обобщенный образ природы, оживающей и трепещущей под дождем.

«Эстампы» (1903) своим заглавием свидетельствуют о намеринии пользоваться живописно-графическим термином. Все три пьесы этой серии — превосходные образцы пленэрной звукописи.

Пентатонику «Пагод» критики обычно связывают с впечатлениями «гамелана» на Всемирной выставке 1889 года (Эта музыка была заказана Дебюсси Андре Антуаном по совету общего друга — Рене Петера. Антуан задумал монументальную постановку шекспировской трагедии — без всяких купюр, со всеми переменами (премьера состоялась в начале декабря 1904 года). Но Дебюсси не проявил ни большого энтузиазма, ни оперативности, и режиссеру пришлось отказаться от его услуг.). Музыка «Пагод» — пример мастерства Дебюсси в выделении мельчайших оттенков однообразного — совершенно подобного мастерству импрессионистов-живописцев. Журчаще-звенящее растворение звуков в конце пьесы делает образ пагод особенно поэтичным и воздушным.

«Вечер в Гранаде» — одно из первых претворений Дебюсси Испании, которую он (судя по оценкам испанских композиторов) так верно и чутко постигал своей творческой фантазией. Мануэль де Фалья в статье «Клод Дебюсси и Испания» назвал эту пьесу подлинным чудом проникновения в сущность образов Андалузии, «правдой без достоверности», то есть без цитирования фольклорных подлинников

Нельзя, конечно, не вспомнить Глинку, который «Ночью в Мадриде» мог дать Дебюсси замечательный пример «зарисовок с натуры», капризных смен впечатлений в южных сумерках. В сущности, Дебюсси поступает совершенно, как Глинка, непосредственно улавливая доносящиеся и сменяющие друг друга мелодии и ритмические фигуры танцев. Разница лишь в том, что выбор красок у Дебюсси другой, звукописные средства его более изощренны, а переходы гораздо более неуловимы и туманны согласно требованиям импрессионистского искусства. Наконец, если Глинка мог писать с натуры, то Дебюсси воссоздает натуру воображением.

Последняя пьеса цикла — «Сады под дождем» — была задумана и первично осуществлена значительно раньше (еще в 1874 году). Многие критики (Лалуа, Корто и др.) видят в этой пьесе картину парижских садов и даже копкретно Люксембуггского сада. Но, судя по воспоминаниям Габриэль Дюпон, первый замысел «Садов под дождем» возник в Нормандии, в Орбеке, где Дебюсси живал временами, любя в особенности имевшийся там красивый сад a la francaise. Согласно данной версии, впечатления дождя над садом совпали с впечатлением запаха большого тисса, который подрезывался садовником. Это дало Дебюсси идею воспользоваться темой популярной песенки «Мы не пойдем лес, лавры срезаны». Одновременно звонили колокола соседней церкви, что побудило Дебюсси ввести в пьесу и колокольный звон. К тому же, Дебюсси использовал тему колыбельной «Баю-бай, дитя», сливающуюся с колоколами.

Музыка «Садов под дождем» колоритно пользуется обычными для Дебюсси контрастами регистров, фактуры и гармонических красок (в частности, целотонности и диатоники). Применение темы песни «Мы не пойдем больше в лес» любопытно как не единственный случай в творчестве Дебюсси (Эта тема была использована композитором в раннем романсе «Спящая красавица», а позднее появилась в «Весенних хороводах» для оркестра.).

Характерен и самый принцип использования — народный или популярный напев вступает в музыку не как носитель определенного образа, а скорее, как краска, колористическая деталь. В данном плане интересно также сопоставить тему песенки «Dodo, l'Enfant do» с очень свободным и отдаленным ее вариантом в пьесе Дебюсси.

Конец «Садов под дождем» — экстаз «света» и звонкости — один из самых ярких в фортепианном творчестве Дебюсси.

Ю. Кремлев

Фортепианное творчество Дебюсси →