Хоральная обработка (нем. Choralbearbeitung, англ. choral arrangement, chorale setting, франц. composition sur choral, итал. elaborazione di un chorale, composizione su un corale) — инструментальное, вокальное или вокально-инструментальное произведение, в котором канонизированное песнопение западнохристианской церкви (см. Григорианское пение, Протестантский хорал, Хорал) получает многоголосное оформление.

Термин «хоральная обработка» обычно применяется к различным многоголосным композициям на хоральный cantus firmus (напр., антифон, гимн, респонсорий). Иногда под хоральной обработкой подразумеваются все музыкальные сочинения, так или иначе связанные с хоралом, в т. ч. те, где он используется лишь как исходный материал. В этом случае обработка по существу становится переработкой, и термин приобретает неопределённо широкий смысл. В немецком музыковедении назв. «хоральная обработка» чаще применяется в более тесном смысле для обозначения разных форм обработки протестантского хорала.

Область применения хоральной обработки весьма широка. На хорале базируются ведущие жанры проф. музыки средневековья и Возрождения. В раннеполифонич. формах (параллельный органум, фобурдон) хорал проводится полностью. Будучи нижним голосом, к-рый дублируется остальными голосами, он составляет основу композиции в буквальном смысле. С усилением полифонич. самостоятельности голосов хорал деформируется: составляющие его звуки удлиняются и выравниваются (в мелизматич. органуме они выдерживаются, пока не отзвучит обильная орнаментика контрапунктирующих голосов), хорал утрачивает цельность (замедленность изложения из-за ритмич. увеличения вынуждает ограничиваться частичным проведением — в ряде случаев не более 4–5 начальных звуков). Эта практика получила развитие в ранних образцах мотета (13 в.), где cantus firmus нередко также представлял собой фрагмент григорианского напева (см. пример ниже). К тому же времени относится широкое использование хорала как остинатной основы полифонич. вариационной формы (см. Полифония, колонка 351).

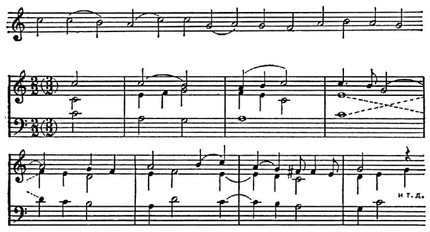

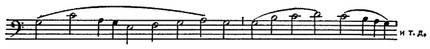

Григорианский хорал. Аллилуйя «Vidimus stellam».

Мотет. Парижская школа (13 в.). Отрывок хорала проходит в теноре.

Следующий шаг в истории хоральной обработки — распространение на хорал принципа изоритмии (см. Мотет), применяемого с 14 в. Формы хоральной обработки оттачивались мастерами многогол. мессы. Осн. способы использования хорала (нек-рые из них могут совмещаться в одном соч.): каждая часть содержит 1–2 проведения хоральной мелодии, к-рая членится на фразы, разделённые паузами (целая месса, т. о., представляет цикл вариаций); каждая часть содержит фрагмент хорала, к-рый рассредоточивается по всей мессе; хорал — вопреки обычаю изложения в теноре (2) — перемещается из голоса в голос (т. н. мигрирующий cantus firmus); хорал проводится эпизодически, не во всех частях. При этом хорал не остаётся неизменным; в практике его обработки определились 4 осн. формы тематич. преобразования — увеличение, уменьшение, обращепие, ракоходное движение. В более ранних образцах хоралу, излагаемому точно или варьирование (мелодич. заполнение скачков, орнаментика, разл. ритмич. оформление), противополагались относительно свободные, тематически не связанные с ним контрапункты.

Г. Дюфаи. Гимн «Aures ad nostras deitatis». 1-я строфа — одноголосная мелодия хорала, 2-я строфа — трёхголосная обработка (варьированная хоральная мелодия в сопрано).

С развитием имитации, охватывающей все голоса, формы на cantus firmus уступают место более новым, и хорал остаётся лишь источником тематич. материала произв. (ср. пример ниже и пример в колонке 48).

Гимн «Pange lingua».

Приёмы и формы обработки хорала, выработанные в эпоху строгого стиля, получили развитие в музыке протестантской церкви, причём наряду с применением имитац. форм возрождались формы на cantus firmus. Важнейшие жанры — кантата, «страсти», духовный концерт, мотет — часто связаны с хоралом (это нашло отражение в терминологии: Choralkonzert, напр. «Gelobet seist du, Jesu Christ» И. Шейна; Choralmotette, напр. «Komm, heiliger Geist» А. фон Брука; Choralkantate). Исключит. разнообразием отличается применение cantus firmus в кантатах И. С. Баха. Хорал часто даётся в простой 4-гол. гармонизации. Исполняемая голосом или инструментом хоральная мелодия накладывается на развёрнутую хор. композицию (напр., BWV 80, No 1; BWV 97, No 1), вок. или инстр. дуэт (BWV 6, No 3), арию (BWV 31, No 8) и даже на речитатив (BWV 5, No 4); иногда ариозные хоральные строки и речитативные нехоральные чередуются (BWV 94, No 5). Кроме того, хорал может служить тематич. основой всех частей, и в таких случаях кантата превращается в своего рода вариационный цикл (напр., BWV 4; в конце хорал проводится в основном виде в партиях хора и оркестра).

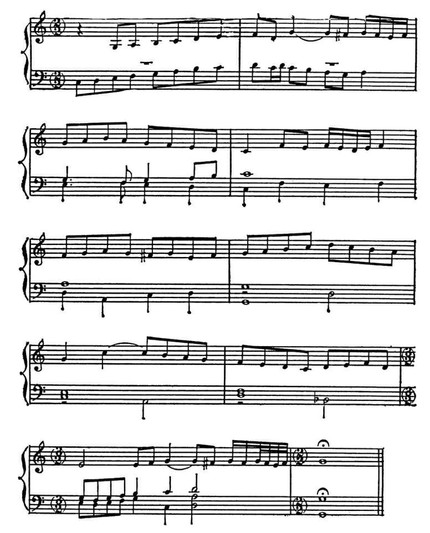

История хоральной обработки для клавишных инструментов (прежде всего для органа) начинается в 15 в., когда новую трактовку получил т. н. альтернативный принцип исполнения (лат. alternatim — попеременно). Стихи песнопения, исполняемые хором (vers), прежде чередовавшиеся с фразами соло (напр., в антифонах), стали перемежаться орг. обработками (versett), особенно в мессе и магнификате. Так, Kyrie eleison (в к-ром по традиции каждый из 3 разделов Kyrie — Christe — Kyrie повторялся трижды) могло исполняться:

Жоскен Депре. Mecca «Pange lingua». Начало «Kyrie eleison», «Christe eleison» и второго «Kyrie». Тематическим материалом имитаций служат разные фразы хорала.

Kyrie (орган) — Kyrie (хор) — Kyrie (орган) — Christe (хор) — Christe (орган) — Christe (хор) — Kyrie (орган) — Kyrie (хор) — Kyrie (орган). Были изданы сб-ки орг. переложений григорианских магнификатов и частей мессы (собранные вместе, они позже стали называться Orgelmesse — органная месса): «Magnificat en la tabulature des orgues», изданный П. Аттеньяном (1531), «Intavolatura coiй Recercari Canzoni Himni Magnificat…» и «Intavolatura d’organo cioй Misse Himni Magnificat. Libro secondo» Дж. Каваццони (1543), «Messe d’intavolatura d’organo» К. Меруло (1568), «Obras de musica» A. Кабесона (1578), «Fiori musicali» Дж. Фрескобальди (1635) и др.

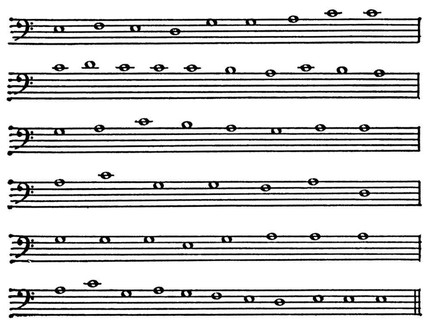

«Sanctus» из органной мессы «Cimctipotens» неизвестного автора, изданной П. Аттеньяном в «Tabulatura pour le ieu Dorgucs» (1531). Cantus firmus проводится в теноре, затем в сопрано.

Литургическая мелодия (ср. с cantus firmus из примера выше).

Органные обработки протестантского хорала 17–18 вв. вобрали опыт мастеров предшествующей эпохи; в них в концентрированном виде представлены технич. и выразит. достижения музыки своего времени. Среди авторов хоральных обработок — создатель монументальных композиций Я. П. Свелинк, тяготевший к сложным полифонич. комбинациям Д. Букстехуде, богато колорировавший хоральную мелодию Г. Бём, использовавший практически все формы обработки Й. Г. Вальтер, активно работавшие в области хоральных вариаций С. Шейдт, И. Пахельбель и др. (хоральная импровизация была обязанностью всякого церк. органиста). И. С. Бах преодолел традиц. обобщённость экспрессии хоральной обработки (радость, горе, покой) и обогатил её всеми доступными человеческому чувству оттенками. Предвосхищая эстетику романтич. миниатюры, он наделил каждую пьесу неповторимой индивидуальностью и неизмеримо умножил выразительность облигатных голосов.

Особенностью композиции хоральной обработки (за исключением немногих разновидностей, напр. фуги на тему хорала) является её «двухслойность», т. е. сложение из относительно независимых пластов — хоральной мелодии и того, что её окружает (собственно обработки). От их организации и характера взаимодействия зависят общий облик и форма хоральной обработки. Муз. свойства протестантских хоральных мелодий сравнительно стабильны: они малодинамичны, с чёткими цезурами, слабой соподчинённостью фраз. Форма (в отношении числа фраз и их масштабов) копирует строение текста, к-рый чаще представляет собой четверостишие с добавлением произвольного количества строк. Возникающим т. о. секстинам, септимам и др. в мелодии соответствует начальное построение наподобие периода и более или менее многофразное продолжение (иногда вместе складывающиеся в форму бар, напр. BWV 38, No 6). Элементы репризности роднят эти формы с двухчастной, трёхчастной, однако отсутствие опоры на квадратность существенно отличает их от классических. Диапазон конструктивных приёмов и средств выразительности, применяющихся в муз. ткани, окружающей хорал, очень широк; он гл. обр. и определяет общий облик соч. (ср. разные обработки одного хорала). В основу классификации хоральной обработки кладётся способ обработки (варьируется мелодия хорала или остаётся неизменной, для классификации принципиального значения не имеет). Различают 4 осн. типа хоральной обработки:

1) обработки аккордового склада (в органной литературе наименее распространённые, напр. «Allein Gott in der Hоh sei Ehr» Баха, BWV 715).

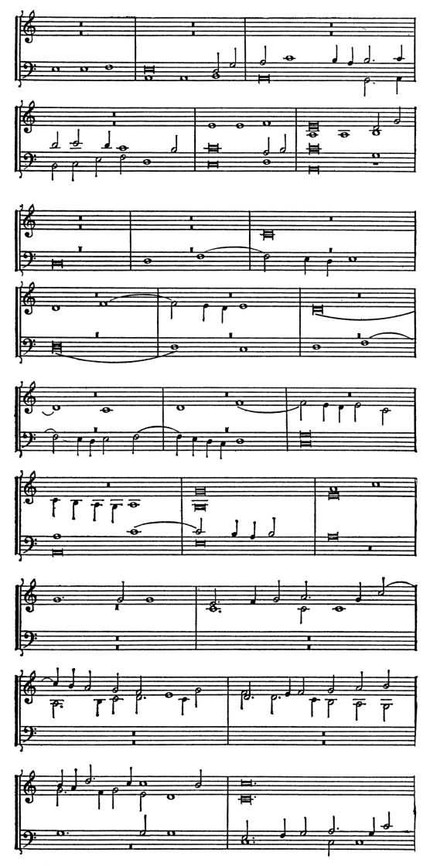

2) Обработки полифонического склада. Сопровождающие гoлоса обычно бывают тематически связаны с хоралом (см. пример в колонке 51, вверху), реже не зависят от него («Der Tag, der ist so freudenreich», BWV 605). Они свободно контрапунктируют хоралу и друг другу («Da Jesus an dem Kreuze stund», BWV 621), часто образуя имитации («Wir Christenleut», BWV 612), изредка канон («Канонические вариации на рождественскую песню», BWV 769).

3) Фуга (фугетта, ричеркар) как форма хоральной обработки:

а) на тему хорала, где темой является его начальная фраза («Fuga super: Jesus Christus, unser Heiland», BWV 689) или — в т. н. строфич. фуге — поочерёдно все фразы хорала, образующие ряд экспозиций («Aus tiefer Not schrei’ich zu dir», BWV 686, см. пример в ст. Фуга, колонка 989);

б) на хорал, где тематически независимая от хорала фуга служит ему сопровождением («Fantasia sopra: Jesu meine Freude», BWV 713).

4) Канон — форма, где канонически проводится хорал («Gott, durch deine Gьte», BWV 600), иногда с имитационным («Erschienen ist der herrliche Tag», BWV 629) или канонич. сопровождением (см. пример в колонке 51, внизу). Разл. типы обработок могут объединяться в хоральных вариациях (см. орг. партиты Баха).

Общей тенденцией в эволюции X. о. является усиление самостоятельности контрапунктирующих хоралу голосов. Расслоение хорала и сопровождения достигает уровня, при к-ром возникает «контрапункт форм» — несовпадение границ хорала и сопровождения («Nun freut euch, lieben Christen g’mein», BWV 734). Автономизация обработки выражается также в сочетании хорала с иными, порой далёкими от него жанрами — арией, речитативом, фантазией (к-рая состоит из многих контрастных по характеру и способу обработки разделов, напр. «Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ» В. Любека), даже танцами (напр., в партите «Auf meinen lieben Gott» Букстехуде, где 2-я вариация — сарабанда, 3-я — куранта, 4-я — жига).

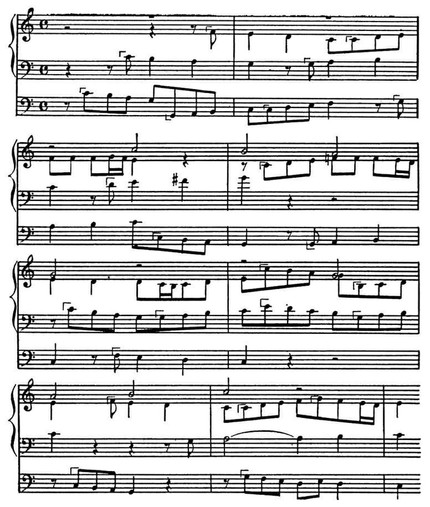

И. С. Бах. Органная хоральная обработка «Ach Gott und Herr», BWV 693. Сопровождение целикoм построено на материале хорала. Преимущественно имитируются (в двукратном и четырёхкратном уменьшении) первая и вторая (зеркальное отражение 1-й).

И. С. Бах. «In dulci Jubilo», BWV 608, из «Органной книжечки». Двойной канон.

С сер. 18 в. по причинам исторического и эстетического порядка хоральная обработка почти исчезает из композиторской практики. Среди немногих поздних образцов — Хоральная месса, органная фантазия и фуга на хорал Ф. Листа, органные хоральные прелюдии И. Брамса, хоральные кантаты, органные хоральные фантазии и прелюдии М. Регера. Иногда хоральная обработка становится объектом стилизации, и тогда черты жанра воссоздаются без использования подлинной мелодии (напр., фп. токката и чакона Э. Кшенека).

Литература: Ливанова Т., История западноевропейской музыки до 1789 года, М.-Л., 1940; Скребков С. С., Полифонический анализ, М.-Л., 1940; Способин И. В., Музыкальная форма, М.-Л., 1947; Протопопов Вл., История полифонии в ее важнейших явлениях. Западноевропейская классика XVIII–XIX веков, М., 1965; Лукьянова Н., Об одном принципе формообразования в хоральных обработках из кантат И. С. Баха, в сб.: Проблемы музыкознания, вып. 2, М., 1975; Друскин М., Пассионы и мессы И. С. Баха, Л., 1976; Евдокимова Ю., Тематические процессы в мессах Палестрины, в сб.: Теоретические наблюдения над историей музыки, М., 1978; Симакова Н., Мелодия «L’homme arme» и ее преломление в мессах эпохи Возрождения, там же; Этингер М., Раннеклассическая гармония, М., 1979; Schweitzer A., J. S. Bach. Le musicien-poete, P.-Lpz., 1905, расширенное нем. изд. под назв.: J. S. Bach, Lpz., 1908 (рус. пер. — Швейцeр A., Иоганн Себастьян Бах, M., 1965); Terry С. S., Bach: the cantatas and oratorios, v. 1–2, L., 1925; Dietrich P., J. S. Bach’s Orgelchoral und seine geschichtlichen Wurzeln, «Bach-Jahrbuch», Jahrg. 26, 1929; Kittler G., Geschichte des protestantischen Orgelchorals, Uckermunde, 1931; Klotz H., Ьber die Orgelkunst der Gotik, der Renaissance und des Barock, Kassel, 1934, 1975; Frоtscher G., Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition, Bd 1–2, В., 1935–36, 1959; Sсhrade L., The organ in the mass of the 15th century, «MQ», 1942, v. 28, No 3, 4; Lowinsky E. E., English organ music of the Renaissance, там же, 1953, v. 39, No 3, 4; Fischer К. von, Zur Entstehungsgeschichte der Orgelchoralvariation, в кн.: Festschrift Fr. Blume, Kassel (u.a.), 1963; Krummacher F., Die Choralbearbeitung in der protestantischen Figuralmusik zwischen Praetorius und Bach, Kassel, 1978.

Т. С. Кюрегян

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.