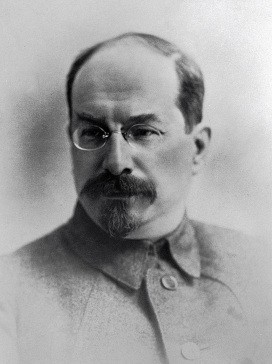

Луначарский Анатолий Васильевич (11 (23) XI 1875, Полтава — 26 XII 1933, Ментона, Франция, похоронен в Москве на Красной площади) — советский государственный и общественный деятель, публицист, критик, искусствовед, литературовед, драматург, переводчик. Академик АН СССР (1930). Член КПСС с 1895. Первый народный комиссар просвещения (1917–29). В 1933 назначен послом в Испанию, но по пути в Мадрид скончался.

Изучал философию и естествознание в Цюрихском университете. Вел революционную пропагандистскую работу с 17 лет, был видным деятелем большевистской партии. Участник Революции 1905–07 и Oктябрьской революции 1917, подвергался тюремным заключениями ссылкам. В 1906–17 был в эмиграции (Франция, Италия, Швейцария). Входил в состав редакции газеты «Вперед» и «Пролетарий», где работал вместе с В. И. Лениным, который высоко ценил Луначарского как оратора-полемиста и, по свидетельству М. Горького, считал Луначарского «на редкость богато одарённой натурой». Ленин критиковал Луначарского за богостроительские идеи, отразившиеся в некоторых его работах 1904–11, выражал уверенность, что он освободится от увлечения эмпириокритицизмом.

Музыка занимала значительное место в деятельности Луначарского, хотя специального музыкального образования он не получил. Луначарский хорошо знал музыкальное искусство, общался с многими выдающимися композиторами и исполнителями, среди которых Ф. И. Шаляпин, Ж. Сигетти, А. Коутс, Н. Я. Мясковский, С. С. Прокофьев, Л. В. Собинов, Б. Л. Яворский, Б. В. Асафьев.

Проводя марксистско-ленинские принципы в исследовании искусства, Луначарский явился основоположником советской музыкальной эстетики. Его выступления в большой мере способствовали становлению советского музыковедения. Борясь с упрощением и вульгаризацией, Луначарский считал необходимым, чтобы музыковедческое исследование включало структурный и эстетический анализы, всестороннее изучение особенностей музыкального произведения. Среди теоретических проблем, в разработку которых Луначарский внёс существенный вклад, — применение марксистской теории познания к области музыки, интерпретация музыкальных стилей, эстетические и социологические критерии оценки музыкального искусства. Им были даны блестящие характеристики ряда явлений классической и современной музыки.

Как государственный и партийный деятель Луначарский сыграл выдающуюся роль в строительстве советской музыкальной культуры. Он отмечал всё новое и талантливое, что могло быть полезным для революции, роста социалистического искусства, высказывался в пользу разнообразия художественного творчества и свободного соревнования разных стилистических течений. Активно выступал Луначарский в защиту классического наследия, последовательно борясь против модернистского и пролеткультовского отрицания культуры прошлого.

Важной была роль Луначарского в сохранении и развитии Большого театра в тяжёлые годы Гражданской войны. Луначарский участвовал в организации Музыкальной секции Государственного учёного совета, Музыкального отдела Наркомпроса РСФСР, Российской филармонии, поддержал реформу музыкального образования, содействовал организации симфонических оркестров и струнных квартетов, Государственной коллекции редких и старинных музыкальных инструментов, развитию концертной деятельности внутри страны и международных музыкальных связей, учреждению фонда помощи молодым дарованиям. С инициативой Луначарского связано создание в Ленинграде центра музыковедческих исследований.

В своей первой работе о музыке — рецензии на книгу А. А. Берса «Что такое понимание музыки» (1903) Луначарский указывает на полезность книг, облегчающих массовой аудитории доступ к музыкальной культуре. Статья «Юношеские идеалы Рихарда Вагнера» (1906) посвящена социально-эстетическим проблемам: важной роли музыки в духовной жизни борющихся за свободу масс и великому значению революции для расцвета музыки; эту идею Луначарский развивал в более поздних выступлениях («Путь Рихарда Вагнера», 1933, и др.).

Основное направление критических статей Луначарского о музыке определялось стремлением «ближе подводить дилетанта из демократических кругов к интеллектуальному и эмоциональному осознанию открывающегося ему мира музыки». Большая их часть обращена к широкому кругу читателей. Этими же качествами отличаются речи, произнесённые Луначарским перед концертами или циклами концертов: «Народные концерты государственного оркестра», «Речь на первом представлении для рабочих в бывшем Мариинском театре», «Речь перед концертом для революционных моряков» (1918), «Рихард Штраус» (1920), «Бетховен», «„Гибель Фауста“ Берлиоза», «О Скрябине» (1921), «Речь на концерте под управлением Оскара Фрида», «Три года работы квартета им. Страдивариуса» (1923), речи на конкурсах гармонистов (1926, 1928) и др. Луначарский писал краткие комментарии к оперным спектаклям («Князь Игорь», 1920; «Золотой петушок» и «Сказка о царе Салтане», 1921).

Особое место принадлежит его работам о Бетховене, творчество которого Луначарский считал одной из величайших музыкальных вершин, указывающих путь прогрессивному музыкальному творчеству («Бетховен», «Ещё о Бетховене», 1921; «Бетховен и современность», 1927; «Что живо для нас в Бетховене», «Почему нам дорог Бетховен», 1929). О месте Бетховена в истории, о значении бетховенской традиции для современности говорится и в статьях Луначарского, посвященных Шопену, Веберу, Вагнеру, русским композиторам 19 века.

Блестящий пример конкретной исторической характеристики содержит статья «Путь Рихарда Вагнера» (1933), в которой выясняются истоки пессимистического мировоззрения композитора после поражения Революции 1848–49 в Германии.

Луначарский как критик стремился постигнуть творчество композиторов в тесной связи с исторической эпохой, показать реальный источник их сильных и слабых сторон. Это качество Луначарского ярко выразилось в статье «Н. А. Римский-Корсаков» (1933, с подзаголовком: «Музыкально-критическая фантазия к 25-летию со дня смерти»). Ряд статей (главным образом по поводу антрепризы С. П. Дягилева — 1913, 1914, 1927) содержит критику модернистского искусства.

Некоторые работы Луначарского имеют более специальный характер. Среди них — «Танеев и Скрябин» (1925), в которой индивидуальные особенности творчества этих композиторов рассматриваются как отражение общественных процессов предреволюционного периода, и выступление на Всесоюзной конференции по теории ладового ритма (1930), содержащее методологический анализ теории ладового ритма Б. Л. Яворского.

Последовательный защитник реализма в литературе, театре, изобразительном искусстве, Луначарский не пользовался термином «реализм» применительно к музыке (за исключением музыкального театра), предпочитая говорить о значимости музыкальных идей, запечатлевающих эпоху, о силе, ясности, психологической правдивости их выражения («Р. Штраус», 1920; «Ответ комсомольцам консерватории», 1926, и др.).

При жизни Луначарского были изданы 2 сборника его статей: «В мире музыки» (1923) и «Вопросы социологии музыки» (1927).

Сочинения: В мире музыки. Статьи и речи, М., 1958, 1971; О театре и драматургии, Избр. статьи, т. 1–2, М., 1958; А. В. Луначарский. Неизданные материалы, М., 1970 (Литературное наследство, т. 82).

Литература: Дрейден Сим., Музыка и революция. (Из высказываний А. В. Луначарского), «СМ», 1960, No 3; А. В. Луначарский о литературе и искусстве. Библ. указатель, 1902–1963, сост. К. Д. Муратова, Л., 1964; Цытович Т., А. В. Луначарский и проблемы изучения западноевропейской музыки, в сб.: Из истории зарубежной музыки, М., 1971, с. 5–18.

И. А. Сац

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

На протяжении всей жизни Луначарский проявлял интерес к балету. Автор многих критических и публицистических статей на эту тему. Находясь в эмиграции (1904–17), присылал в журнал «Театр и искусство» корреспонденции о зарубежном искусстве (1911–15). Несколько «Парижских писем» Луначарского посвящено Русским сезонам за границей («Елена Спартанская». Балетная буря, «Театр и искусство», 1912, No 22; Русские и немецкие новшества в Париже, там же, 1912, No 29, и в кн.: Театр и революция, М., 1924, с. 375–78; Русские спектакли в Париже, «Театр и искусство», 1913, No 23, и в кн.: Театр и революция, М., 1924, с. 431–37).

Писал о балетах М. М. Фокина, новаторских поисках в балете Л. С. Бакста, А. Н. Бенуа, Н. К. Рериха, И. Ф. Стравинского, высказывал критические замечания о В. Ф. Нижинском — постановщике балета «Послеполуденный отдых фавна» и восхищался Нижинским-танцовщиком. В целом миссию С. П. Дягилева — организатора Русских сезонов оценивал как плодотворную.

После Октябрьской революции опубликовал «Путевые очерки» — о спектаклях дягилевской труппы, обосновавшейся за границей и оторвавшейся от творческой жизни России («Развлекатель» позолоченной толпы, «Вечерняя Москва», 1927, 25 июня; «Новинки Дягилевского сезона», там же, 1927, 28 июня).

В «Парижских письмах» в единый эстетический ряд с Дягилевым Луначарский ставил Дункан, которую он считал родоначальницей современного балета, подготовившей драматический балет Фокина. Луначарский привлёк Дункан к организации в России школы физического и эстетического воспитания детей. Дункан — танцовщице и педагогу, Луначарский посвятил ряд статей и воспоминаний («Наша гостья», «Известия», 1921, 24 августа; и в кн.: Театр и революция, М., 1924, с. 157–62; Воспоминания об Айседоре Дункан, в сб.: Гул земли, Л., 1928, с. 37–40, и др.).

Первый нарком просвещения Республики, Луначарский осуществлял руководство государственными театрами, находившимися в ведении Наркомпроса. Боролся за сохранение академических театров оперы и балета и хореографических училищ, выступал с критикой театральных концепций вульгарных социологов, утверждавших, что русский балет есть специфическое порождение помещичьего режима, прихоть царского двора. Поддерживал балетмейстерские поиски К. Я. Голейзовского и Ф. В. Лопухова в академических театрах.

Источник: Балет: энциклопедия, 1981 г.