Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого

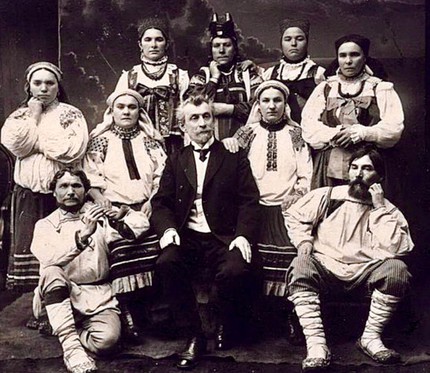

Местом зарождения коллектива, которому суждено было стать гордостью и славой русского национального искусства, можно считать село Александровка бывшей Воронежской губернии. Именно здесь на протяжении ряда лет начала нашего столетия собиратель и знаток фольклора, сельский учитель и член Музыкально-этнографической комиссии при Московском обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии Митрофан Ефимович Пятницкий создал свой первый ансамбль народной песни. С ним он гастролировал и за пределами Воронежской губернии, а в 1910 году сформировал из народных певцов небольшой хор — в составе всего восьми человек, среди которых особенно выделялись замечательная певица Арина Колобаева и две ее дочери.

Местом же «боевого крещения» хора, много лет спустя названного именем Пятницкого — великого рыцаря русской песни, был Малый зал Благородного собрания в Москве (ныне Октябрьский зал Дома союзов). Именно здесь и состоялись весной 1911 года первые концерты коллектива, ставшие истинным событием в летописи нашей культуры. Самобытность, неподражаемую подлинность искусства питомцев Пятницкого оценили многие выдающиеся деятели искусства — Танеев, Рахманинов, Шаляпин. В первый вечер хору и его руководителю был преподнесен адрес, в котором говорилось: «Тот, кто любит шум наших лесов, родное приволье лугов и полей, ясную гладь наших рек и тебя, русский народ, — тот никогда не исторгнет из души своей тебя, русская песня, и будет ценить тебя, как чистое золото творчества, чувства и невидимой вечной власти над душой».

Главным отличием нового коллектива было то, что песни он пел не придуманные, не выученные, а пронесенные через века самим народом, выросшие в его недрах, отражавшие его думы, чувства, характер. Пятницкий поставил перед собой определенную и ясную цель: продемонстрировать песню такой, какой она издревле бытовала в народе. Говоря о причинах, подвигнувших его на создание хора, он отмечал, что деятельность его открывает людям народную песню: «чтобы она, желанная, увидела свет божий. И она увидит, — предрекал он, — И будем мы, объединенные, петь ее на славу нашей любимой Родине».

Программа хора уже тогда была разнообразна. Она включала и многочисленные хороводы, и сценки из народного быта («Крестьянская свадьба», «Вечер за околицей», «Посиделки», «Ночное»); демонстрировалось и звучание народных инструментов (примечательно, что в те же годы расцветало и искусство Великорусского оркестра Андреева). Успех выступлений хора был огромным, интерес к ним — бесспорным, но дальше опытов дело все же не пошло. Не было в ту пору ни средств, ни возможностей для организации постоянного коллектива. Поэтому энтузиасты народной песни за последующие годы выступали в Москве не более десяти раз.

Способствуя привлечению внимания к народной песне, они, однако, не могли в условиях царизма сделать ее подлинным достоянием народа. Зато сразу же после победы Октября начали осуществляться заветные мечты Пятницкого. Хор его, по существу, заново родился, мгновенно, словно могучий богатырский организм, полный соками земли, стал расти и расцветать. Уже в сезоне 1917/18 года он пополнился многими новыми участниками — простыми тружениками из народа, сохранившими в сердце своем приверженность к песне. После рабочего дня они собирались у своего руководителя и репетировали, а затем начали давать концерты для самых широких кругов слушателей — на площадях и улицах, в казармах и на заводах. За первый сезон таких выступлений состоялось более восьмидесяти.

Решающим в биографии хора стало начало следующего сезона, когда коллектив услышал Владимир Ильич Ленин. В этот день хору предстояло выступить перед курсантами школы ВЦИК в Кремле, в Свердловском клубе. «Одеваемся, волнуемся, — вспоминал Пятницкий. — Думаю, послушает Владимир Ильич одну-две песни и уйдет. А вышло по-другому». Владимир Ильич прослушал весь концерт и пригласил руководителя хора на следующий день к себе. С волнением шел он к вождю революции, приготовив свой скромный подарок — снимок, где он был снят с хористами.

«Начал меня Владимир Ильич обо всем расспрашивать: и как я песни народные собираю, и кто их записывать мне помогает, и когда это дело начато, и как талантливых певцов из народа подмечаю. С таким интересом он обо всем слушал. А потом говорит: «Хорошее дело делаете, нужное. Оно должно стать делом государственным. Ваши силы теперь будете только искусству, творческим делам отдавать, а во всем остальном мы вам поможем. В случае чего, пишите прямо о нуждах ваших, и желаю вам дальнейших больших успехов». Так руководитель первого в мире социалистического государства поддержал инициативу музыканта, одобрил деятельность хора, напутствовал его руководителя на новые свершения, на продолжение начатого дела.

С этого дня началась новая глава в жизни коллектива, глава, которая длится и по сей день. До 1927 года хором руководил сам основатель, затем во главе его стояли видный фольклорист и знаток народного творчества П. Казьмин (1927–1964), а рядом с ним — композиторы В. Захаров (1932–1956) и М. Коваль (1956–1962). С 1962 года бессменным главой хора имени Пятницкого является известный композитор Валентин Левашов.

Формы и содержание творческой деятельности хора тоже с годами значительно обогатились. Наряду с народной музыкой он начал исполнять и произведения, которые охотно создают для него лучшие советские композиторы — создают, бережно сохраняя стиль и дух народного искусства. В 1938 году заметно вырос состав хоровой группы, которой под силу исполнение сложных развернутых произведений; одновременно был создан оркестр народных инструментов (руководитель В. Хватов) и танцевальная группа (руководитель Т. Устинова).

Весомую часть репертуара коллектива составляют песни его руководителей В. Захарова, М. Коваля, В. Левашова. С 1940 года коллектив стал носить название Государственный русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, а в 1968 году ему было присвоено звание академического.

За минувшие десятилетия здесь выросли и снискали всесоюзное и мировое признание многие выдающиеся певцы, танцоры, инструменталисты. По образцу этого хора-эталона были созданы и успешно действуют его «младшие братья» — коллективы многих краев и областей России, других республик нашей страны. В послевоенные годы пример этот был подхвачен и за рубежом.

О сегодняшней жизни хора, о его значении и роли в культурной жизни нашей страны рассказывает руководитель коллектива В. Левашов: «Огромный воспитательный заряд несут в себе русские песни. Ведь, собранные воедино, все они как бы составляют музыкальную летопись жизни нашего народа. А каждая в отдельности — рассказ о неповторимой человеческой судьбе. И хотя мы называем их старинными, они все же вечно юны, волнуют не одно поколение людей. Уверен, тот, кто не остается безучастен к обаянию русской народной песни, способен тонко чувствовать и красоту розовых зорь, и широту степей, и таинственный говор лесов.

Воздавая дань старым песням, мы, естественно, прислушиваемся и к тем новым произведениям, которые создает жизнь и в которых получают отражение важнейшие события советской действительности. Такими были в свое время песни о коллективизации и первых колхозах, о челюскинцах и перелетах через Северный полюс, о Красной Армии и славных защитниках Родины в годы Великой Отечественной войны. Сегодня — это песни о мире, о грандиозных трудовых свершениях нашего народа, строителя коммунизма.

Новые песни принесли и новый стиль исполнения. В прошлом наш народ создал „песню, подобную стону“, в которой он изливал свою душу. Современные же русские песни звучат совсем по-иному. Они энергичны, активны, наполнены оптимизмом. Это связано с огромными переменами, происшедшими в жизни, сознании нашего народа и теперь так убедительно отраженными в новой Конституции. Не случайно говорят в народе, что в песне — душа народа. В мажорном строе современных советских песен — уверенность свободного человека, строящего новую жизнь.

Хор имени Пятницкого объехал уже десятки стран мира. И каждый раз русская песня помогала людям открыть для себя что-то очень важное и значительное, помогала лучше узнать наш миролюбивый и радушный народ. Большие чувства, глубокие человеческие переживания никого не оставляют безучастными».

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: «В мире музыки», 1986 г.

Русский народный хор (академический русский народный хор РСФСР имени М. Е. Пятницкого) — старейший советский профессиональный народный хор.

Организован М. Е. Пятницким в 1910. Первый концерт хора в составе 18 крестьян — певцов Воронежской, Рязанской и Смоленской губерний состоялся 2 марта 1911 в зале Благородного собрания (ныне Октябрьский зал Дома Союзов, Москва). До 1918 хор выступал в селе Александровское Воронежской губернии (исполнялись крестьянские обрядовые песни — игровые, трудовые и др.), с 1918 — в Москве. 22 сентября 1918 хор выступил в Кремле. В. И. Ленин дал высокую оценку исполнительскому искусству коллектива, указав на необходимость расширить его работу.

С этого времени начинается развитие концертной деятельности хора. В 1927 Русскому народному хору присвоено имя М. Е. Пятницкого, в 1937 коллектив вошёл в состав Московской филармонии. В 1938 был увеличен состав хоровой группы, созданы оркестр народных инструментов (руководитель В. В. Хватов) и танцевальная группа (руководитель Т. А. Устинова). С 1940 хор носит современное название; с 1968 — академический.

Русский народный хор — один из ведущих коллективов страны, с большой художественной полнотой раскрывающий самобытное русское национальное песенное творчество. Репертуар Русского народного хора разнообразен — от народных частушек и припевок до вокально-хореографических сюит и композиций; он постоянно обогащается новыми произведениями советских композиторов. Широко исполняются хоры и песни В. Г. Захарова, многие из которых создавались им для Хора им. Пятницкого.

Среди крупных работ коллектива — театрализованные представления «За околицей», «Расцветай, земля весенняя», «Ивушка» и др. Исполнительскую манеру хора отличает неразрывная связь народных традиций с высоким профессионализмом. До 1927 хором руководил М. Б. Пятницкий, затем П. М. Казьмин (1927–64) и В. Г. Захаров (1932–56), способствовавшие превращению хора в большой первоклассный художественный коллектив, М. В. Коваль (1956–1962), с 1962 художественный руководитель коллектива — В. С. Левашов.

Главные дирижёры — А. С. Широков (1951–74), И. Ф. Обликин (с 1974), главный хормейстер — Г. В. Фуфаева (с 1963). Среди солистов хора (1977) — заслуженные артисты РСФСР В. П. Королёва, Л. Н. Широкова, артисты Б. А. Николаев, Н. И. Олейник, Н. С. Полозков, солистов балета — В. Г. Вухаров, В. П. Курашов, А. П. Николаева, В. А. Розанов.

При Русском народном хоре работает фольклорный кабинет, в 1970 создан первый в стране детский народный хор (руководитель Е. И. Горячева). Русский народный хор много гастролирует за рубежом. За заслуги в развитии советского искусства хор награждён орденом Трудового Красного Знамени (1959).

Литература: Государственный русский народный хор им. Пятницкого, М., 1953; Хор имени Пятницкого. 1911–1961 (Сб. статей), М., 1961; Воспоминания о В. Г. Захарове, М., 1967; Казьмин П., С песней, М., 1970.

М. Ю. Коноплёва

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.