Перу Игоря Стравинского принадлежат четыре оперы: «Соловей» (1909-1914), «Мавра» (1923), «Царь Эдип» (1927), «Похождения повесы» (1953). Они писались в разное время: «Соловей» — ровесник «Жар-птицы» и «Весны священной», «Мавра» написана на грани русского и неоклассицистского периодов, «Царь Эдип» — в начале неоклассицистского периода, «Похождения повесы» завершают его. Каждая опера имеет свой четко очерченный жанровый лик. Стравинский признавался: «...меня постоянно увлекали новые условности, которые в значительной мере определяют привлекательность театра для меня».

Начнем обзор с «Соловья» и «Мавры», более подробно остановимся на «Царе Эдипе» и «Похождениях повесы».

«Соловей» — сочинение стилистически неоднородное. Его первый акт был создан до «Жар-птицы», а остальные два — после «Весны священной». Вспомним, как бурно развивалось дарование Стравинского на этом временном отрезке.

«Соловей» — изысканно-стилизованная опера-сказка по Андерсену, драматургия ее носит преимущественно статуарный, картинный характер. Опера была поставлена в 1914 году труппой Дягилева в декоративной манере, столь любимой «Миром искусства». Что касается стиля ее музыки, то особенно в первом акте узнаются «тени» композиторов, которыми увлекался в то время Стравинский. Это прежде всего Римский-Корсаков, Мусоргский, Дебюсси.

Корсаков узнается в картинности драматургии, идущей от «Золотого петушка», отчасти — в мелодике, колорите; Мусоргский — в речитативах, Дебюсси — в гармонических и фактурных построениях. Лучшие эпизоды в опере: вступление и песнь Рыбака (открывающая и замыкающая оперу), гротескные ансамбли и хоры, продолжающие линию «Золотого петушка» и предвосхищающие «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, виртуозное ариозо Соловья и его соревнование с механической игрушкой, исцеление Императора. Китайский марш написан Стравинским, уже искушенным ритмическими «перебивами» «Весны священной».

«Мавра» — комико-бытовая одноактная опера, опера-водевиль, где вслед за Пушкиным Стравинский иронически (то мягко-насмешливо, то острогротесково) трактует почти неправдоподобную историю, происшедшую с Парашей и переодетым кухаркой Гусаром.

События в ней не переживаются, а разыгрываются «напоказ». Действующие лица — водевильные маски: Параша — млеющая от любовной тоски девица на выданье, Гусар — Дон-Жуан из Коломны, сердцеед и фанфарон, не желающий упустить случай поволочиться. Мать и Соседка —- кумушки, боящиеся всего и вся, и более всего — быть одураченными (что с ними и происходит).

Интонационная среда оперы — русский бытовой романс, водевильные куплеты и оперные арии глинкинской эпохи; используются также интонации цыганской песни, танцевальные жанры — полька и вальс, отдельные обороты Чайковского, имитируются ансамблевые формы «Онегина». При этом опытный слушатель найдет в «Мавре» скрытые и явные цитаты из «Ивана Сусанина», «Онегина»...

В опере постоянно ощутима дистанция между воспроизводимой интонационной средой и композиторским «я» Стравинского. Один из основных приемов «Мавры» — нарочитое несовпадение гармонических функций мелодии и аккомпанемента, а также функциональное расслоение аккомпанемента — скажем, наложение тоники на доминанту (пример 6), чаще всего в «гитарной» фактуре, в которой выдержана большая часть оперы.

Другой часто встречающийся прием, подчеркивающий неправдоподобность совершающегося действия, — преувеличение. Так, в момент представления Гусара в качестве кухарки он называет свое вымышленное имя, распевая невообразимую колоратуру (цифра 75). Стравинский обнажает банальность любовного воркования Гусара и Параши в вальсе, где пение в традиционную сексту сопровождается столь же традиционным «покачиванием» аккомпанемента (цифра 125); при этом в сочетании образуется резкое политональное наложение.

Чтобы достигнуть эффекта «остранения», Стравинский использует, в частности, внедрение в приевшийся слуху мелодизм ритмических смещений, неожиданную «пропажу» мотивов и тактов, интонационные «соскальзывания». Формы оперы тяготеют к репризным построениям, в ней есть и обычная для Стравинского тематическая «арка» — от первого романса Параши к ее дуэту с Гусаром (цифра 105).

* * *

В 1925 году Стравинский начинает работать над оперой-ораторией «Царь Эдип» по Софоклу. Выбор античной темы, сколь бы он ни показался неожиданным для Стравинского, был вполне в духе времени, когда волна увлечения подобными сюжетами захлестнула Европу: Роже-Дюкас пишет «Орфея» (1913), Форе — «Пенелопу» (1913), Сати — «Сократа» (1917), Мийо — «Хоэфоры» (1922), Онеггер — «Антигону» (1926)... Очевидно, миф отвечал внутренним, глубинным творческим потребностям, тяге к устойчивому, вечному, вневременному, общечеловеческому началу, в противоположность началу сиюминутному, конкретно-бытовому.

Стравинский уже в русский период соприкоснулся со сказкой, с мифом на русской почве — имеем в виду русскую языческую мифологию. Теперь он переходит на почву мифологии античной. Однако, беря античный источник сюжета, он и его сотрудники Кокто и Даниэлу исходят не из греческого — языка подлинника, а из латыни, да еще особой, с фонетическими поправками, такой, чтобы она как можно меньше напоминала итальянский язык.

Латынь, по убеждению Стравинского, придает изложению объективированность, монументальность, позволяет избежать обнаженности непосредственного переживания. Не передача эмоции заботит композитора, а общий трагический смысл происходящего, ибо с самого начала итог предопределен, герои трагедии — не более чем игрушки в руках рока. Поэтому он стремится к статичности действия, при которой персонажи на сцене были бы «пластически немы».

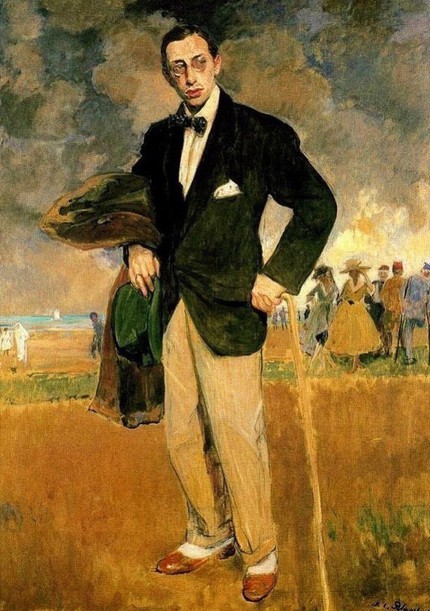

Стравинский сам указал господствующую мизансцену, расположение действующих лиц, определил их облик, одев их в маски и хитоны и предусмотрев «игру света», который выделяет их в зависимости от хода действия. К тому же он ввел еще одну условность — рассказчика, одетого в современный костюм (фрак), поясняющего на современном (в оригинале — французском) языке ход событий и разрушающего иллюзию включения в действие и растворения в нем зрителя-слушателя.

Композитор останавливается на форме оперы-оратории — достаточно редкой для музыки первой четверти XX века (интерес к оратории возродили Дебюсси («Мученичество святого Себастьяна», 1911) и Онеггер («Царь Давид», 1921)).

Определяя роль хора, Стравинский отталкивается от генделевских ораторий (например, «Самсона»), баховских страстей (откуда, скорее всего, он берет функцию повествователя), причем хор он употребляет только мужской, внося особую суровость в общий колорит произведения. В сольных номерах он руководствуется традициями развернутой оперной арии XVIII века (опера-сериа). Естественно, что эти формы предстают в оригинальной, современной трактовке.

Скорбная, «ламентозная» интонация секунды в сочетании с триольным ритмом — ритмом судьбы! — пронизывает всю партитуру «Эдипа» (тема начального хора проходит несколько раз в первом действии и в конце второго). Этот ритм идет от ритма литавр и связан по смыслу со словом «trivium» — перекресток (на перекрестке Эдип в ссоре убил Лайя, не подозревая, что тот его отец). Ниспадающий, «обреченный» характер мелодики присущ большинству сольных высказываний — и Эдипа, и Тиресия, и Креонта.

Каждый персонаж обрисован большой арией, дающей портрет героя. Креонт, Тиресий, Пастух поют замкнутые, «закругленные» арии, концертный характер которых подчеркнут введением сопровождающего голос инструмента. Эти арии имеют конструктивное разделительное значение: они появляются на грани разделов.

Ария Иокасты построена по принципу da capo. Смысл ее выходит далеко за пределы показа героини: Иокаста страстно убеждает. Силу убеждения ей придает то, что она говорит правду, однако эта-то правда и губит Эдипа. И ария da capo перерастает в арию-сцену: в нее вклинивается хор, как эхо, как заклинание повторяющий слово «trivium», а затем следуют диалог и дуэт с Эдипом, в конце которого Иокасте уже открывается горькая истина.

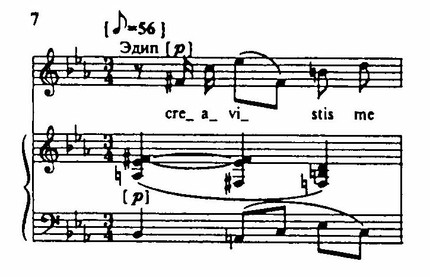

Именно Эдипу Стравинский придал свойства развивающегося характера, проходящего этапы тернистого пути от ореола славы к изгнанию. Первое ариозо царя — юбиляции героя, и лишь «вздохи» секунд в басу и пунктирный ритм сопровождения неумолимо предсказывают его будущее. Византийский тип этой мелизматики подчеркивает ее юбиляционность. Но по мере «вызова свидетелей», по мере того как разворачивается трагедия, интонационную сферу Эдипа разъедает «аккорд страха и ужаса» — уменьшенный септаккорд, за которым в истории оперы закрепилось семантическое значение аккорда рока (пример 7).

Герой оперы не поддается сомнениям, борется до конца, но его борьба обречена. Аккорды оркестра (после признания Пастуха и Вестника) словно пригвождают его к позорному столбу во время последнего короткого монолога.

Эдип проходит путь, сходный с путем Отелло, который также теряет всё в конце оперы, но психологически персонаж Стравинского несет еще в себе комплекс вины, как Борис Годунов (кстати сказать, исследователи отмечали и ситуационные, и чисто музыкальные моменты сходства опер Верди и Мусоргского с «Царем Эдипом»).

Самое важное, что, провозглашая принцип условного театра — театра представления, композитор на самом деле в ряде случаев отступает от него, включая слушателя в сопереживание судьбе героя. В соответствии с тем же принципом сопереживания хор из пассивной обезличенной толпы превращается в народ, остро реагирующий на события трагедии.

* * *

В 1947 году внимание Стравинского привлек цикл гравюр английского графика XVIII века Уильяма Хогарта, рассказывающий о взлете и падении молодого человека, который получил наследство и не выдержал испытания соблазнами — промотал состояние и кончил жизнь в доме для умалишенных. Острохарактерные сценки Хогарта, по признанию композитора, сразу подтолкнули его воображение к созданию «Похождений повесы», тем более что он уже ряд лет думал об опере на английский сюжет и на английском языке.

Работая над либретто совместно с У. Оденом, он вносит в хогартовскую историю новые смысловые мотивы. Главного героя, Тома, в опере сопровождает некий таинственный Ник Шэдоу, роль которого — до поры до времени исполнять желания своего господина и лишь потом потребовать расплаты. По своей сути этот образ аналогичен «мефистофелианским» ролям искусителей, дьяволов. Другое изменение выразилось в появлении еще одного нового персонажа — Энн, беззаветно любящей Тома и проносящей эту любовь через все испытания.

Морализующий дух хогартовского цикла придал опере характер аллегории, превратил ее фактически в притчу о трех желаниях Тома («иметь деньги», «быть счастливым», «делать людям добро») и его сделке с дьяволом.

В одном месте «Диалогов» Стравинский упомянул о том, что «Похождения повесы» глубоко связаны с оперой Моцарта «Cosi fan tutte». В другом месте он говорит следующее: «В начальных сценах форма в какой-то мере напоминает доглюковскую оперу, в которой развитие интриги сосредоточено в речитативах secco, а арии предназначались для поэтических раздумий; но с развитием действия сюжет излагается, разыгрывается, сосредоточивается почти полностью в пении...»

Последние слова содержат важнейшее указание на разные стилевые модели оперы. И это неудивительно. «Похождения повесы» содержат столь разнохарактерные сюжетные линии — лирическую, гротесково-буффонную, сатирическую, трагическую; вдобавок каждая из них окрашена, помимо отношений персонажей между собой, отношением к ним зрителя-слушателя и автора. Музыкальное повествование объемно, оно ведется на различных уровнях: бытовом и притчевом.

В музыкальной драматургии оперы взаимодействуют два основных принципа: один — моделирования ситуации, другой — «остранения», разрушения сценической иллюзии. Первый создает видимость реальности, второй служит условности.

Действие первого принципа можно проследить на следующих примерах. Композитор намеренно берет типовую (если не сказать трафаретную) ситуацию и, воплощая ее, исходит из столь же типовых выразительных средств. Например, в дуэте согласия, который поют Энн и Том в начале первой картины, речь идет о проснувшемся лесе, аромате травы, шепоте ручья. Стравинский избирает здесь пасторальную тональность (A-dur), диатоническое благозвучие, наигрыш гобоя, галантные предъемы, фактуру альбертиевых басов.

В сцене на кладбище, со свежевырытой могилой и прочими атрибутами «пугающей» романтики, Ник, указывая на могилу и на мешок, в котором яд, кинжал и пистолет (!), поет: «Смотри, тебя могила ждет». Эти слова сопровождает набор соответствующих средств: ритм «адской скачки», подчеркнутый скачками в мелодии и басу, уменьшенный септаккорд, исправно работающий в подобных ситуациях со времен Вебера и Мейербера.

Тот же принцип моделирования употреблен, скажем, в сцене страдающей Энн (третья картина первого действия), показанной с помощью средств барочной стилистики, в арии Бабы-турчанки, где воспроизводится «ария мести», в куплетах хора (вторая картина первого действия), выдержанных в духе оффенбаховских канканов.

Другой принцип — принцип «остранения» — осуществляется столь же последовательно. Его действие начинается со вступления — музыки, призывающей к вниманию, означающей открытие занавеса, — и продлевается обращенной к публике репликой Ника «Приключения повесы начинаются», а также «игрой со временем» — по воле Ника часы идут вспять, Баба-турчанка свою арию, прерванную Томом (он нахлобучивает ей на голову парик), допевает в другой картине. В том же духе выдержан момент сцены на кладбище, когда Ник, продолжая игру с публикой, показывает ей карты, которые должен угадать Том.

Особую музыкально-драматургическую нагрузку несет финал оперы. Том попадает в Бедлам — дом для умалишенных. И именно в сцене Бедлама Стравинский воссоздает музыкальную атмосферу высокой трагедии, придавая итогу похождений повесы не бытовое значение, а смысл притчи, даже, пожалуй, некоего мифа.

Безумный Том возомнил себя античным героем, окруженным свитой античных персонажей. В его предсмертных диалогах с хором, дуэте с Энн, в хоре-менуэте сквозь музыку Стравинского горестно и скорбно просвечивают глюковские обороты, вплоть до квазицитаты из «Орфея». Слушатель не может не сострадать здесь герою. Но как только он погружается в это состояние, Стравинский, заключая оперу, возвращает его в систему восприятия игрового театра: действующие лица, сняв грим, впрямую обращаются к публике с нравоучением и тем самым разрушают иллюзию возникшего сопереживания.

Вместе с тем наряду с музыкально-драматургическими принципами условного театра в опере применен и другой принцип — он особенно проявляется в партии Энн, но также и в партиях Ника и Тома, содержащих эмоциональные «выходы», которые решены именно в манере переживания. Таким образом, Стравинский в своей опере-притче сочетает разные принципы, создавая подлинно объемное, многоуровневое повествование.

Виртуозно разрабатывая сольные партии, Стравинский не менее виртуозен в финалах актов с хорами и развернутыми ансамблями. Однако он вносит в них и черты, идущие от современности: особую дробность эпизодов, «монтажность», ускорение темпа действия. Все эти черты проявляются, например, в сцене аукциона.

Напомним, что, моделируя ситуацию и подчеркивая условность действия, Стравинский постоянно остается верен своему стилю. Его коррективы властны, они переносят нас сразу из XVIII века в XX. Работая по моделям, он создает новую, свою стилевую модель, отвечающую его творческой цели.

«Похождения повесы» стали достойным завершением оперного творчества Стравинского, как по особенностям «игровой» драматургии, так и по достоинствам музыки.

В. В. Смирнов

Источник: История зарубежной музыки, выпуск 6, 1999 г.

Оперы Стравинского

• «Соловей», лирическая сказка, либретто С. Митусова по X. К. Андерсену (1908—1914). (На материале музыки второго и третьего действий оперы создана симфоническая поэма «Песнь соловья» (1917).)

• «Мавра», комическая опера, либретто Б. Кохно по повести А. Пушкина «Домик в Коломне» (1922)

• «Царь Эдип», опера-оратория по Софоклу, либретто Ж. Кокто (1927)

• «Похождения повесы», либретто У. Одена и Ч. Колмена по гравюрам У. Хогарта (1951)

• Обзор жанров творчества

• Биография Стравинского

• Творческий путь Стравинского