... И Бог поцеловал ему голосовые связки

Так писал критик "Нью-Йорк Таймс" – "Я начал серьёзно думать о пении в девятнадцать лет" – "Я считал, что быстро добьюсь успеха, однако пришлось немало потрудиться" – "В молодости был заядлым спортсменом: и когда перестал заниматься физическими упражнениями, начал полнеть" – Девять раз подряд взять верхнее до – это подвиг – Чудом спасся в чудовищной авиакатастрофе.

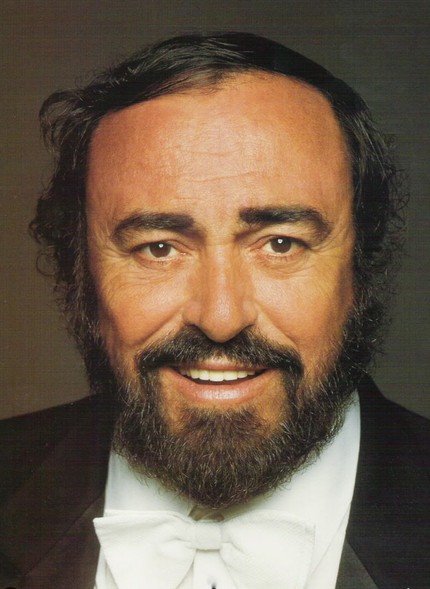

Когда поёт Лучано Паваротти, театры всегда переполнены. Если он появляется на телеэкране, число его слушателей достигает впечатляющих вершин.

Он славный и симпатичный. На свете мало людей, которые были бы столь известны, как он.

В Америке его популярность сравнима с известностью голливудских кинозвёзд. "Ньюсуик", один из самых распространённых американских журналов, поместил на своей обложке портрет Паваротти с такой надписью: "Prince of tenors" – князь теноров.

Гарольд Ч. Шёнберг, критик "Нью-Йорк Таймс", писал: "Родился Паваротти, и Бог поцеловал ему голосовые связки".

В Америке на оперных премьерах с его участием девушки прикрепляют к своим платьям броские значки с надписью: "Паваротти – моя любимая верхняя нота".

Наверное, ещё только Карузо имел такую популярность, но в некоторых американских штатах тенор из Модены, похоже, побеждает неаполитанца.

– Америка – великолепная страна, – говорит Паваротти, – но Италия прекрасней. Италия – "моя" страна. Тут живёт моя семья, тут есть Модена и ламбруско . А это Америка.

– В чём секрет вашего успеха? – спрашиваю его.

– Конечно, в голосе, а это ведь дар Божий, – отвечает Паваротти. – Но ещё и в постоянной работе с утра до вечера. В нашей профессии невозможно стать знаменитым в одночасье. Насколько я знаю, есть только один тенор, Ди Стефано, который после дебюта в Реджо-Эмилии, сразу же был приглашён в "Ла Скала". Всем остальным пришлось потрудиться и немало.

С тех пор, как я выбрал себе эту профессию, у меня не было ни одной недели отдыха. Если я не пою в театре, то отнюдь не отдыхаю, а занимаюсь. Слушаю записи своих исполнений, критикую их, ищу недостатки в голосе и делаю упражнения, чтобы убрать их. Готовлю новые оперы. Когда же прихожу в театр на первую репетицию какой-либо новой оперы, за плечами у меня три или четыре года упорной и тяжёлой работы.

– Почему вы выбрали профессию певца, а не какую-то другую?

– Возможно, потому, что с детства испытывал влияние отца, Фернандо, который необыкновенно любил оперу и выступал хористом в эмилианских театрах. У моего отца был да и по сей день сохранился голос исключительной чистоты.

Недавно Би-Би-Си прислала в Модену бригаду для съёмки документального телевизионного фильма обо мне. В этом фильме отец поёт вместе со мной в моденском соборе «Panis Angelicus» Франка. Этот же знаменитый фрагмент мы исполнили с ним и в "Метрополитен" в Нью-Йорке, вызвав неописуемый восторг.

Мой отец передал мне горячую любовь к опере, но он не хотел, чтобы я стал профессиональным певцом. Он считал, что карьера певца ненадёжна и слишком трудна. Я тоже поначалу был весьма неуверен в себе. И соглашаясь с родителями, хотел получить какую-то надёжную профессию. Самое большее, что я мог позволить себе, это стать школьным учителем, бухгалтером или геодезистом.

Когда я закончил среднюю школу, у меня были очень неплохие успехи в математике, мама записала меня в институт, чтобы приобрести специальность бухгалтера. Но когда она сообщила мне об этом, я попросил её о другом. Мне хотелось быть школьным учителем, потому что нравилось общаться с детьми, и мама согласилась со мной. Только в девятнадцать лет, получив диплом, я начал думать о возможности сделать карьеру певца.

– У вас хорошие воспоминания о детстве?

– Прекрасные. Просто невозможно забыть эти годы. Мы жили небогато. Размещались в двух комнатах: сестра спала вместе с родителями, а я в кухне, на одной из тех железных кроватей, которые днём выглядели как комод, а вечером раскладывались и превращались в постель. Если б я нашёл её сейчас, то заплатил бы за неё на вес золота.

Эта кровать напоминает мне о самых трудных годах в моей жизни, но они были сложными для всех, не только для меня, ведь шла война. А нам в каком-то смысле повезло больше, чем многим другим. Благодаря ремеслу моего отца, а он работал булочником, мы не страдали от голода. У нас всегда была мука, и мы могли делать из неё лапшу или тортеллини. У нас имелась соль, а ей тогда просто цены не было: за полкило соли можно было получить литр оливкового масла или два кило сахара.

Времена были очень трудные, но мы жили единой семьёй, очень сплочённой, а когда ребёнок чувствует, что его любят, то он счастлив даже в нищете.

У меня рано проявился красивый голос. С детства я пел в церкви, на домашних праздниках у друзей. А один влюбчивый человек даже платил мне за то, что я распевал серенады его очередной любимой. Он становился под её окном и жестикулировал, изображая пение, а я прятался в кустах. Словом, был Сирано де Бержераком, хотя в то время понятия не имел о таком персонаже. Этот сумасшедший постоянно требовал для своих дам исполнения оперных арий, вот тогда я и начал их петь.

Получив диплом преподавателя начальной школы, я начал думать, что делать дальше. Я мог стать учителем или отправиться в Рим, позаниматься там на специальных курсах и сделаться преподавателем физкультуры, или следовало серьёзно подумать о том, чтобы стать певцом. Мне больше было по душе преподавать физкультуру.

В то время я безумно увлекался спортом. Я был худым, но состоял из одних мускулов. Занимался спортом по шесть-семь часов в день. Причём успешно в самых разных видах: футбол, баскетбол, волейбол, регби, бокс. Собрался семейный совет. Отец заявил, что я должен стать преподавателем физкультуры. А мама, напротив, сказала, что я должен попытаться хотя бы несколько лет позаниматься пением. Моя сестра не голосовала ни за то, ни за другое, поэтому окончательное решение пришлось принимать мне самому.

Я поддержал предложение мамы, но только потому, что был ленив, мне не нравилась уже сама мысль, что надо уехать из дома, отправиться в Рим и снова ходить на занятия. Так что профессию я выбрал не столько из любви к ней, сколько из-за лености.

Это случилось в 1954 году. Я думал, что смогу утвердиться как певец года за два. И начал брать уроки у тенора Арриго Пола. А тем временем, чтобы хоть что-то зарабатывать, устроился страховым агентом: ходил по домам, надоедал людям во время обеда, зная, что в это время наверняка застану главу семьи.

Через два года я поступил в школу маэстро Кампогаллиани в Мантуе и занимался у него целых пять лет. За это время для меня не произошло ничего особенного. Ситуация осложнялась. Все мои друзья уже были устроены. А я в двадцать пять лет оказался ещё без прочного места. К тому же был обручён и хотел жениться, но не мог сделать этого.

Я выступал с концертами в небольших городах, однако ничего не зарабатывал. Я совсем пал духом, и может быть оттого у меня появился узелок на голосовых связках. В таком состоянии я исполнял концерт в Ферраре, и прошёл он совсем неудачно. Я походил на баритона с зажатым горлом. "Надо бросать всё это", – сказал я Адуа, своей невесте. У меня имелся ещё один контракт – в следующем месяце я должен был петь в Сальсомаджоре. Я решил, что спою там, а потом раз и навсегда забуду о пении.

Я провёл месяц в ожидании, даже не посещая занятия. Не знаю, что там случилось внутри меня. Может быть, в подсознании что-то сработало. Но только сам по себе факт, что я решил бросить пение вдруг пробудил во мне какие-то загадочные силы. В Сальсомаджоре у меня обнаружился удивительный голос. От узелка не осталось ни малейшего следа. "Приехали, – сообщил я Адуа, – похоже я нашёл наконец верную форму".

Спустя несколько месяцев я принял участие в конкурсе "Акилле Пери" и вышел победителем. Премия состояла в возможности дебютировать в какой-нибудь опере в Реджо-Эмилии. Я был несказанно счастлив. Премьера была назначена на 29 апреля 1961 года. Это была «Богема» Пуччини.

Все исполнители были молодыми, и мы начали репетировать ещё в январе. Разместились в небольших недорогих гостиницах и по сути были настоящими богемцами. Дирижировал оперой Франческо Молинари Праделли, режиссёр – Мафальда Фаверо, которая помогала нам с большой любовью.

На генеральной репетиции Молинари Праделли остановил оркестр и сказал, обращаясь ко мне: "Молодой человек, если завтра вечером вы будете петь так же, обещаю грандиозный успех". Я почувствовал, как у меня задрожали ноги. Мафальда Фаверо заметила, что маэстро очень и очень требователен и не стал бы делать комплимент даже своей матери, а значит, его слова дорогого стоят.

Действительно, дебют прошёл с огромным успехом. Мне повезло ещё и потому, что среди публики оказался тенор Цилиани, совладелец одного театрального агентства. Он пришёл послушать Дмитрия Набокова, дебютировавшего вместе со мной, но так восхитился моим голосом, что решил оставить баса в покое и пригласить меня. Я был никто. Меня продавали, как кота в мешке. Если какой-то театр, скажем, хотел получить Марио Дель Монако, его давали, но с условием, что хотя бы на несколько спектаклей возьмут и меня. Так я начинал.

Другой весомый случай представился мне на следующий год. Искали тенора для «Риголетто» в театре "Массимо" в Палермо. Оперой должен был дирижировать Туллио Серафин, которому исполнилось восемьдесят три года, и его считали богом. Петь с ним было очень престижно. Он захотел прослушать меня до подписания контракта.

Мне назначили встречу в его римском доме, в четыре часа дня. В два часа я уже стоял под окнами его квартиры. От волнения я потел, как мул, и ходил вокруг здания до четырёх часов. Потом поднялся и позвонил.

Дверь открыла Розина, горничная Серафина. "Вы – тенор из Модены, которого ждёт маэстро? – спросила она. – Сейчас позову его". – Через минуту появился маэстро. Он поздоровался и обратился к горничной: "Розина, принеси стакан воды этому молодому человеку". "Не беспокойтесь, маэстро, – поспешил возразить я, – я был в баре перед тем, как придти к вам, и не хочу пить". "Захотите", – сухо сказал он.

Он сел за рояль. Я думал, он захочет послушать "La donna è mobile" или какую-нибудь другую арию из «Риголетто». Но он начал с первой страницы и заставил меня спеть всю партию до конца. К концу второго акта я уже был без сил. "Дайте пить", – попросил я. "Я же вам говорил, что захотите", – с улыбкой произнёс маэстро.

Когда я пел последний акт, мне показалось, что Серафин остался доволен. В какой-то момент он сказал: "Когда приедете в Палермо, я хочу, чтобы эту фразу вы спели вот так", – и объяснил, как именно. Тогда я понял, что он поручает мне эту партию.

Наверное, именно с этого «Риголетто» и началась моя настоящая карьера. Действительно, сразу же последовали важные предложения. В 1963 меня пригласили в "Ковент Гарден" в Лондон, в 1965 в "Ла Скала", в 1968 я приехал в "Метрополитен" и уже больше в своей карьере не останавливался.

Карьера Лучано Паваротти — действительно одно непрестанное крещендо. Ни разу ни единого неудачного или неверного спектакля или концерта, ни одного плохого дня.

Выбор репертуара всегда делался по точному плану. Иные оперы, которые почти никогда не исполнялись из-за отсутствия подходящих голосов, вернулись благодаря ему на сцену.

Со времён Джакомо Лаури-Вольпи ни один тенор не пел Трубадура так, как он написан Верди, а Паваротти сумел это сделать.

Он предложил вновь поставить «Пуритан» Беллини, но его шедевром в столь трудное время остаётся «Дочь полка» Доницетти, которую Паваротти впервые спел в Лондоне в 1966 году. В этой опере есть один фрагмент, необычайно трудный, который редко исполняют в тональности, в какой его написал Доницетти. На протяжении примерно пятидесяти тактов в быстрейшем темпе тенор должен взять восемь верхних до.

Когда Доницетти выпустил оперу на сцену, тенора брали эти до фальцетом. Но теперь так больше не делают: или берут верхние до в полную силу или пропускают. Поскольку даже одно верхнее до – это очень сложная вокальная акробатика, фрагмент этот почти не исполняют.

Паваротти спел его так, как он написан автором: не только взял все восемь верхних до чистейшим и прозрачнейшим голосом, но под конец добавил ещё одно вместо финального фа, подняв его на квинту и превратив в до.

Это стало событием.

Паваротти повторил свой подвиг в "Ла Скала" в 1968 году (и в 1972 году в "Метрополитен"), заработав уникальное звание "король верхнего до", которое до сих пор никто не смог оспорить у него.

– Случались ли в вашей карьере какие-либо кризисные моменты?

– Случился один и очень тяжёлый. В 1975 году. И причина не в вокальном кризисе, а в общем переутомлении, вызванном, должно быть, чрезмерной работой, а также… успехом. Практически я достиг уже всего, к чему стремился, и меня больше ничто в жизни не интересовало. Пропал всякий интерес к чему бы то ни было. Даже в кругу семьи, с женой и детьми, я не чувствовал себя хорошо.

Я очень обеспокоился, но не знал, что делать. Когда возвращался из Америки, случилось весьма драматическое событие, которое внезапно привело меня в чувство. Я летел в самолёте, который 22 декабря 1975 года потерпел аварию в аэропорту Мальпенса в Милане. Жив остался поистине чудом. Я смотрел смерти в лицо.

В ту ночь, когда оказался наконец дома, увидел жену и детей, я вдруг понял, сколь прекрасна и драгоценна жизнь. Этот случай что-то перевернул во мне, и кризис прошёл. Я вновь начал с интересом работать и заниматься, петь с успехом, как и пою до сих пор.

– Вам не мешает ваша полнота?

– Она меня не устраивает, конечно, прежде всего потому, что не могу из-за неё петь некоторые партии, которые мне очень хотелось бы спеть. С такой внешностью я не могу, например, выступать на сцене в роли молодого Вертера, умирающего от любви. Но так или иначе я научился приспосабливаться к тому, как выгляжу, и не создаю излишних проблем.

– У вас три дочери. Любят ли они оперу?

– Моим дочерям нравится rock and roll, лёгкая музыка, и классическая тоже. Я никогда не просил их непременно приходить на мои спектакли, но они нередко без приглашения приходят, и это меня радует. Возможно, я не самый любимый их тенор, но это не имеет никакого значения. У нас очень дружная семья. Самая большая жертва в моей карьере, это необходимость расставаться с семьёй, порой надолго, на несколько месяцев.

– Вы записали немало пластинок. Где больше любите петь – на сцене или в студии грамзаписи.

– Я совершенно не гожусь для грамзаписи, и моя фирма знает это. Чтобы петь, мне необходима публика, только тогда в моём голосе появляется нечто такое, что делает его живым и волнующим. А без публики такое не происходит. При записи я прошу выключить весь свет и направить на меня только одну лампу, чтобы мне казалось, будто я на сцене, а там, в темноте – публика. Но подобная иллюзия не всегда помогает.

– Как вы думаете, до какого возраста будете петь?

– Когда я был моложе, то думал: "Как только замечу, что голос начинает звучать хуже, ни за что не стану, как некоторые певцы, что и в старости после превосходнейшей карьеры рвутся на сцену, вызывая лишь сочувствие. Теперь же я не уверен, что откажусь от выступления на сцене. Моя любовь к музыке только крепнет, и думаю, буду петь всегда, даже когда превращусь в старика с дрожащим голосом. Однако, учитывая, что у моего отца голос до сих пор безупречный, полагаю, у меня будет долгая и полноценная карьера.

Перевод с итальянского Ирины Константиновой

Отрывок из книги Ренцо Аллегри «Звезды мировой оперной сцены рассказывают» любезно предоставлен нам её переводчицей