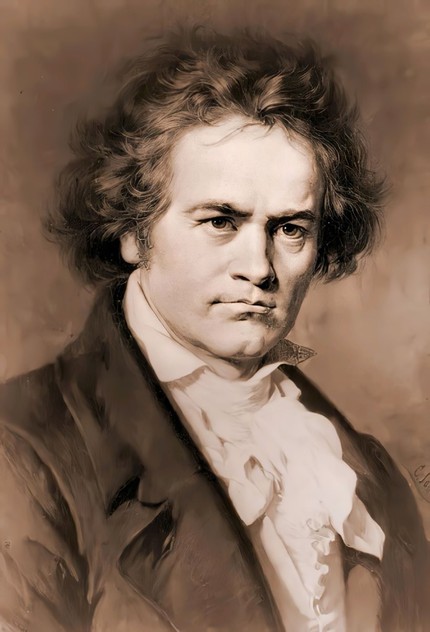

Piano Sonata No. 15 (D-dur), Op. 28

Музыка Людвига ван Бетховена исполнена ярчайших контрастов – на них строится форма его произведений и даже отдельные темы. Но более того – в его творчестве соседствуют произведения, столь различающиеся между собою, что больший контраст сложно себе представить. Пример подобной противоположности – Четырнадцатая и Пятнадцатая сонаты.

Соната № 15 ре-мажор, определенная автором как «большая» и посвященная графу Йозефу Зонненфельсу, создавалась Бетховеном вскоре после завершения Четырнадцатой и издана в 1802 г., но эти два произведения противоположны друг другу во множестве деталей: Четырнадцатая соната имеет три части – Пятнадцатая четырехчастна, Четырнадцатая («Sonata quasi una Fantasia») отступает от традиционного чередования быстрых и медленных частей – Пятнадцатая следует ему. Примечательно также, что обеим сонатам автор не давал никаких программных названий – но позднее таковые были даны другими людьми и закрепились за произведениями. Но если применительно к Четырнадцатой сонате заглавие «Лунная» можно считать недоразумением, то наименование «Пасторальная», под которой Пятнадцатая соната была издана в Гамбурге, как нельзя лучше подходит характеру этого произведения, которое Вильгельм Ленц именовал «идиллией», а Ромен Роллан – «ленивой пасторальной прогулкой». Ее спокойная идилличность контрастирует безмерному страданию и безудержному гневу Четырнадцатой – и в этом заключается еще один, наиболее важный контраст между двумя сонатами, соседствующими по времени. Можно предположить, что соната «Пасторальная» стала для композитора своеобразным «отдохновением» после пламенных страстей «Лунной» – в этой «счастливой, залитой солнцем» сонате, по меткому выражению Ромена Роллана, не содержится «ни одной черты страстей». Даже созданная позднее Симфония № 6, тоже названная «Пасторальной» и близкая к ней по образному строю, не кажется настолько безмятежной.

Лирическое чувство, связанное с созерцанием красот природы, выражено в первой части – Allegro, ее интонационный строй слагается из «пастушеских» мотивов, подражания журчанию ручьев. Немалую роль играют в первой части органные пункты, имеющие двойной смысл – изобразительный (подражание волынке) и выразительный (ощущение спокойствия, устойчивости, неизменности). Главная партия с ее плавным движением – то восходящим, то нисходящим – сопоставляется с побочной, которой придает особую трепетность переменный лад с отклонениями в другие мажорные тональности, образ дополняется тремолирующими восьмыми. В разработке основная роль отдается музыкальному материалу главной партии. Некоторый оттенок драматизма вносит минорный колорит, но большой роли в первой части он не играет – и скоро уступает место яркой картине охоты: в секвенционном развитии одного из мотивов главной партии слышится шум проносящейся кавалькады, сопровождаемой звуком рогов. Впрочем, композитора увлекает не столько блеск аристократических охотничьих забав, сколько поэзия и красота леса. Доминантовый органный пункт си минора сменяется чередованием этой тональности, ее одноименного мажора и параллельного ре мажора – это непосредственная подготовка репризы, в которой воспроизводятся образы экспозиции. Ее материал фрагментарно проходит в репризе, постепенно затихая и растворяясь.

Вторая часть – Andante – отличается от первой более медленным темпом, но не лиричность присуща ей, а то, что Антон Рубинштейн назвал «веселостью и комизмом». Музыкальная ткань второй части насыщена фольклорными интонациями, свежесть и своеобразие которых подчеркнуто многочисленными приемами – стаккато в низком регистре, динамические контрасты, элементы подголосочной полифонии, проведение мелодии на фоне «пустых» квинт в последних тактах. Примечательно, что в последние годы жизни Бетховен пренебрежительно относился ко многим произведениям, созданным в молодости – но только не к этой части, ее композитор всегда играл охотно.

Слияние с народной музыкальной стихией продолжается и в третьей части – Scherzo, Allegro vivace. Здесь присутствуют все черты, характерные в целом для скерцо Бетховена – это и яркость динамических контрастов, и сопоставление регистров, и акценты, и очень выразительные паузы – но все это подчинено созданию образа простодушной радости.

Четвертая часть – Rondo, Allegro ma non troppo – возвращает к образам природы. Сходство проявляется и в трехдольности, и в использовании органного пункта. Но если часть первая ассоциировалась с лирической романтикой леса, то в финале ощущается простор полей и лугов. Первая тема напоминает пастушеский наигрыш, а вторая – звук рога, но по регистровому изложению скорее сопоставима со звучанием свирели. Драматические интонации возникают в третьей теме, имеющей фугированный стиль. В заключительном кадансе тоника весьма неожиданно появляется в мелодическом положении терции, а не примы.

Эта соната, сочинявшаяся в 1801 году и опубликованная впервые в 1802 году, посвящена Йозефу фон Зонненфельсу, венскому писателю и непременному секретарю венской академии изящных искусств. Вероятным поводом посвящения послужили симпатии Бетховена к просветительской, гуманной деятельности Зонненфельса.

Соната ор. 28 была названа автором «Большой сонатой», а позднее, в издании А. Кранца в Гамбурге получила наименование «пасторальной сонаты». Это наименование за ней укрепилось, хотя и не так широко, как эпитет «лунной» за сонатой ор. 27 № 2. Между тем название «пасторальной» безусловно отвечает характеру музыки сонаты ор. 28. Возможно, что в этом произведении отразились непосредственные летние впечатления Бетховена.

Возникновение подобной сонаты рядом с «лунной» отражает обычную любовь Бетховена к эмоциональным крайностям, его глубокую потребность в душевном отдыхе после потрясающих волнений.

Ленц назвал сонату ор. 28 «идиллией». Нагель усматривал в ней «влияние спокойной и равномерной жизни, которую приносит с собой пребывание в деревне». Ромен Роллан относит эту сонату к числу самых «свежих ручьев» Бетховена и, вместе с тем, называет ее «ленивой пасторальной прогулкой... не содержащей ни одной черты страстей».

Скорее всего, последнее утверждение Романа Роллана чрезмерно. Справедливее другая его формулировка, когда он, отмечая поворот творчества Бетховена после «лунной», характеризует «пасторальную» как «наименее страстную из всех сонат, счастливую, залитую солнцем».

В самом деле, объективным характером своих образов пасторальная соната напоминает пасторальную симфонию (1808); но соната гораздо безмятежнее симфонии.

В первой части (Allegro, D-dur) пасторальность выражена и пастушьими попевками, и образами ласковых журчаний, шелестов природы, и постоянными органными пунктами, которые ассоциируются как с монотонными звуками спокойного летнего дня, так и с народными интонациями волынок.

Ритмический пульс первой части своеобразен и очень содействует развитию ее образов. Дробность ритмических членений естественно сочетается со спокойствием мелодических линий (также составленных из мелких элементов). В результате — впечатление контрастного единства-быстроты и плавности движения. Ритмические стержни немногочисленны (ритм фона — четверти и восьмые, в теме же особую роль играют половины с точкой и сочетания половин с четвертями), но они пронизывают всю музыку и придают ей удивительную стройность слияния подвижности с монументализмом.

В целом — чудеснейший образ лирического восприятия природы, в котором все трепещет, переливается, струится и вместе с тем остается как бы неизменным, очаровывает своим постоянством и устойчивостью.

Первая тема (два начальных десятитактных периода), с ее спокойно нисходящей и вновь восходящей линией, с ее гармонической полифонией — прообраз плавной, текучей музыки всего Allegro. Секундовые «сползания» мелодии, легкие дугообразные линии, гаммовые движения наличествуют повсюду и способствуют чрезвычайной пластичности тем.

Примечательно, как в эту мерную поступь Бетховен постепенно вводит чарующие звучания природы. В тт. 27—28 и 35 прозвенели арпеджии. После пасторальных наигрышей тт. 40—48 узоры неумолчных восьмых обвивают долгие ноты — пока движение не замрет на момент перед началом новой темы (тт. 61—62, выдержанная нота ми в правой руке).

Эта новая тема (с т. 63) необыкновенно картинно развивает образ. Не устойчивая тональность, а постоянные колебания переменного лада fis-moll — A-dur (с мимолетными касаниями Cis-dur и D-dur). Этой гармонической трепетности соответствует и ритмическая — с т. 77 вступает двухголосный фон тремолирующих восьмых. Постепенно растет и ширится, то усиливаясь, то затихая, шелест леса, дважды прерываемый четырехкратными каскадами звонких сбегающих) гамм — точно струями быстрых ручьев. А в заключительной партии (с т. 135) все снова затихло,— лишь слабые звуки рогов доносятся издалека.

Разработка, почти целиком построенная на материале главной партии, вносит новые оттенки. В первом ее разделе миноры чуть повеяли драматическим колоритом (он и в диалоге дисканта с басом). Но очень скоро драматизм растворяется в великолепной картинности. Быстро приближается, гремит, проносится и затихает вдали кавалькада, сопровождаемая «звоном рогов» (тт. 209—256). Взяв материалом этого эпизода короткую попевку главной партии (состоящую из половинной ноты и двух восьмых), Бетховен настойчивыми ее повторениями и секвенциями достигает мощной динамики. Нельзя не заметить, что несмотря на «охотничьи» интонации, образ уже весьма далек от «охотничьей» музыки XVIII века. Не блеск выездов и облав, а лирическая поэзия леса увлекает Бетховена.

Очень примечателен указанный эпизод и в гармоническом плане. Он ведет к репризе (т. е. к ре-мажору), а дан органный пункт доминанты си-минора! Суть опять-таки в трепетности гармонических переходов, в переменном ладе (h-D): доминанта си-минора, замирающая в басовых аккордах на фермате, готовит и ре-мажор. А дальше, перед самой репризой очаровательно свежа игра гармонических красок (чередование си-мажора, си-минора и ре-мажора).

Реприза повторяет цикл образов экспозиции. В коде — нередкая у Бетховена вторичная (фрагментарная) реприза и поэтический эффект замирания. Выразительная картина на лоне природы, постепенно развертывавшаяся перед нами, теперь удаляется, тускнеет и исчезает.

Во второй части (Andante, d-moll) А. Рубинштейн находил «веселость и комизм». В самом деле, минор этой части очень бодр, а мажор полон непринужденного юмора.

Кое-что в фактуре подголосочной полифонии напоминает последнюю вариацию из первой части сонаты ор. 26. Да, впрочем, и родство с теми вариациями (несмотря на все различия!) не произвольно. Как и там, тут очевидна живая радость непосредственного соприкосновения с народным музицированием, с инструментальным фольклором. Так и чувствуется восторг, с которым Бетховен, схватив прямодушные и простодушные фольклорные интонации и ритмы, обогащает их своей творческой фантазией, ищет соответствующей четкой и самобытной оркестральности (фаготные стаккато вначале, острота терций флейт и гобоев с подголосками валторны в тт. 9—10 и д., контрасты tutti и solo в ре-мажорной части, гулкая пустота последних тактов, будто высвистанных двумя флейтами на квинте контрабаса).

Варьирование темы фигурами тридцать вторых также отмечено живым ощущением народной бойкости ритма и мелодического орнамента.

А все Andante в целом проникнуто особой терпкостью, пожалуй не имеющей аналогии в других сонатах Бетховена. Любопытно, что сам Бетховен, по воспоминаниям К. Черни, ценил эту часть и охотно играл ее в поздние годы, когда охладел ко многим произведениям своей молодости.

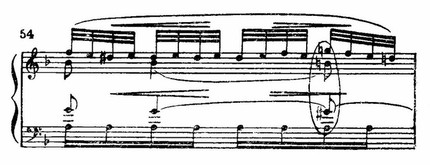

Особенно примечательны в Andante черты психологической двупланности, того слияния объективного с субъективным, которое так блестяще удавалось Шопену в мазурках. Ясная поступь Andante нет-нет отзывается отголосками душевных страданий, как например, в острых диссонансах репризы:

В коде вдруг появляются интонации напряженного ожидания, вопроса (ферматы); за ними краткий порыв тревоги и, наконец, задумчивая печаль.

Третья часть (Scherzo, Allegro vivace, D-dur) с ее новыми звуками рогов уже свободна от двупланности второй. Это полное, непринужденное слияние со стихией фольклора. Отголоски душевных страданий, мелькавшие в Andante, исчезли. На смену пришла готовность радоваться и веселиться от всего сердца. Типичные черты бетховенских скерцо — резкие смены динамических оттенков и регистров, выразительность пауз и акцентов — сочетаются здесь с особой цельностью простодушной эмоции. Великолепны смелые броски аккордов в тт. 57—60. А трио дает характерный пример гармонической вариации, приемы которой широко применялись в XIX веке при расцвечивании народных мотивов, попевок и интонаций (Шопен, Бизе, Григ и др.)

Финал сонаты (Rondo, Allegro ma non troppo, D-dur) опять рисует образы природы. Но здесь уже нет таинственных лесных образов первой части. Ясные, светлые звучности финального рондо гораздо естественнее ассоциируются с просторами полей и лугов. Притом, сами темы финала имеют особенно ярко и отчетливо выраженную пасторальность. Это — напоминающая пастуший наигрыш первая тема я свирельная по регистру, но интонационно близкая к рогам, вторая (т. 28 и д.).

Сплошной органный пункт вначале, нисходящие попевки тем, трехдольный метр, роль ритмической группы из четверти и восьмой (аналогия половинной и четверти в первой части) — все это создает много точек соприкосновения финала сонаты с ее первой частью. Но тем более очевидны отмеченные нами иные тенденции, иное образное содержание музыки финала.

Когда вслед за первым изложением первой темы раздается журчащий бег арпеджий шестнадцатых — в нем уже нет лирики журчаний и шелестов первой части. Фанфарные попевки второй темы звучат исключительно звонко и светло, будто доносясь с больших просторов.

Когда же в третьей теме с ее фугированным стилем мелькают некоторые драматические интонации (особенно с т. 91), то это лишь момент, последнее воспоминание. Буйный раскат ломаных октав на доминанте ре-мажора и сбег извилистой, уступчатой гаммы к фермате (т. 113) возвращают господство строго объективного начала. Затем вторая реприза первой темы.

Знаменательно, что вариационность в этом рондо развита минимально (сравни начала реприз первой темы с ее первоначальным изложением). Это особенно бросается в глаза при сопоставлении данного рондо с рондо ранних сонат Бетховена. Совершенно ясен путь композитора к стилю более монолитному, простому, строгому, лишенному «украшений» и пассивных орнаментов.

Момент очень важный для понимания образного содержания финала находим перед его кодой. Здесь (с т. 169) одна из типичных для Бетховена динамических прогрессий, созданных чеканностью ритма в совокупности с интонационным нарастанием. Сначала остинатный для всего рондо фон и на нем отрывистые, будто нечто предвещающие терции и секунды правой руки. Затем crescendo, где преображенные интонации второй темы впервые получают подлинный размаху перезвона рогов:

ведущего к порывам арпеджий доминанты, фермате ожидания и стремительной коде с ее вариацией первой темы, пронизанной виртуозным бегом шестнадцатых (Любопытна новаторская деталь — заключительный каданс с тоникой в мелодическом положении терции.).

Итак, пастушеское и охотничье тесно сливаются, взаимопроникают в финале сонаты ор. 28. Более того — они объединены третьим элементом — моторностью.

Если в первой части сонаты господствует лирическое созерцание природы, если во второй части соприкосновение с фольклором, с деревенским бытом еще сопровождается отображением личных, тревожных эмоций, то в третьей части достигнута победа объективного начала, а четвертая часть дает образный итог, выражает радость действия, движения, радость целостного восприятия природы и народности.

Соната ор. 28 не даром соседствует с «лунной». Как и в «лунной», тут поражает замечательное единство частей, хотя программная основа совсем иная, во многом даже противоположная. Эти сонаты — своего рода антиподы, но тем лучше характеризуют они в совокупности сложную и многогранную творческую натуру Бетховена.

Ю. А. Кремлев

Фортепианные сонаты Бетховена →

Все нотные цитаты даны по изданию: Бетховен. Сонаты для фортепиано. М., Музгиз, 1946. (редакция Ф. Лямонда), в двух томах. Нумерация тактов дается также по этому изданию.

Запись в mp3:

Артур Шнабель

Записано 17.XI.1933

I часть — Allegro

II часть — Andante

III часть — Scherzo (Allegro vivace) & Trio

IV часть — Rondo (Allegro ma non troppo)