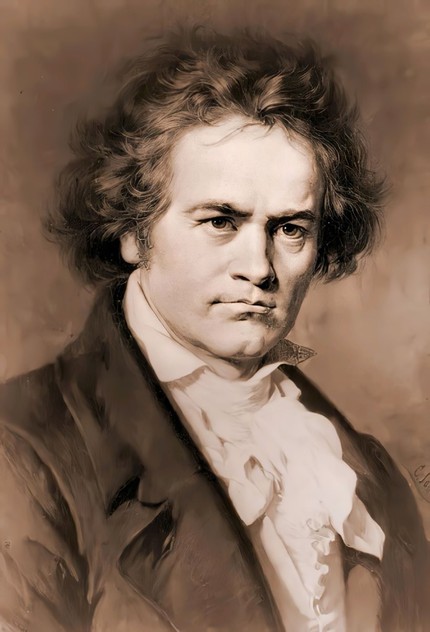

Piano Sonata No. 16 (G-dur), Op. 31, No. 1

В 1802 г. Людвиг ван Бетховен создает Сонату № 16 соль мажор, которая – в противоположность многим предшествующим – не была посвящена никому (ни меценату, ни женщине… правда, во время работы над произведением композитор упоминал в одном из писем о некой даме, которая может от него «получить сонату», но о какой даме шла речь, осталось тайной). Но не только это отличает ее от предыдущих творений композитора в жанре сонаты. Многим критикам и музыкантам она представлялась недостаточно оригинальной, ее ставили несравненно ниже того, что было создано ее автором прежде. Например, Антон Рубинштейн именовал это произведение самой слабой из бетховенских сонат, утверждая, что «в ней видна его личность, но нет его полета». Особое же неприятие вызывали у русского композитора мотивы «человеческие, но не божественные», в то время как музыканты и слушатели «привыкли у Бетховена к божественному»… Желая покритиковать произведение, Рубинштейн здесь идеально охарактеризовал его сущность: Бетховен действительно ассоциируется с образами «божественного», титанического размаха. Таков Бетховен в Одиннадцатой сонате с ее героикой, в «Патетической», и даже там, где жизненным истоком произведения становится личная драма – как в Четырнадцатой сонате – бушуют страсти титанического масштаба. Здесь же – именно нечто «человеческое»…

Гений никогда не останавливается в своем развитии, и неудивительно, что Бетховен не следовал проторенной дорогой, а искал новые пути, но для переоценки написанного ранее были и иные причины. О них композитор говорит в одном из писем, написанных в период работы над Шестнадцатой сонатой. В этом письме Бетховен прямо заявляет, что не может создавать сонаты, подобные Одиннадцатой, что такие произведения были уместны лишь в пору «революционной лихорадки». Нельзя сказать, что композитор отрекся от своих социальных воззрений, но разочарование в былых кумирах определенно произошло. Таким кумиром был для него Наполеон Бонапарт, теперь же этот политический деятель, чье имя прежде ассоциировалось с борьбой против тирании, по словам Бетховена, «заключил конкордат с папством». Впрочем, меняющаяся политическая обстановка в Европе не приводит композитора в отчаяние: с иронией оглядываясь на утраченные иллюзии молодости, Бетховен открывает новые грани собственного композиторского дарования, которое отнюдь не сводится к воплощению героических образов. В Сонате № 16 он отходит от того, что Ромен Роллан назвал «стилем римских надписей, вырезанных глубокими квадратными буквами», обретает особую тонкость – и далеко не все оценивали это произведение так негативно, как Рубинштейн, видевший в нем в лучшем случае «красивость». Например, Борис Асафьев усматривает в сонате темпераментность и полнозвучность, выпуклость мотивов, широту мелодических линий. Немалую роль играет в сонате чуткое внимание автора к разнообразным интонациям – от бытовой музыки до итальянской оперы – Ромену Роллану даже казалось, что композитор подражает здесь итальянскому театру, а в медленной части писатель усматривал серенаду, предвосхищающую самые пленительные страницы россиниевских комических опер.

В первой части – Allegro vivace – господствуют образы мирной жизни, но не галантности. Здесь присутствуют и яркие контрасты – регистровые и динамические, и синкопы, и многие другие характерные бетховенские черты, но они получают новое звучание. Так, фанфарная интонация с пунктирным ритмом в главной партии не ассоциируется ни с «охотничьей» музыкой, ни с воинственными образами. Другой элемент главной партии – бурный пассаж, излагаемый шестнадцатыми – насыщается речитативными интонациями. Из этих контрастных элементов слагается противоречивый образ, сочетающий в себе бурный темперамент со сдержанностью. Побочная партия – поначалу игривая и непосредственная в своей танцевальности – становится то серьезной и лирической в минорном изложении, то кокетливой в секвенционном развитии. Оттенок драматизма возникает в разработке, но исчезает еще до начала репризы.

Вторая часть – Adagio grazioso – по форме представляет собою рондо с элементами вариационного развития. Борис Асафьев отмечал «пышную изукрашенность» мелодической линии. Орнаментики здесь действительно немало, мелодический рисунок причудлив. Варьирование затрагивает и ритм, и орнаментику, и фактуру, выявляя новые оттенки.

Третья часть – Rondo, Allegretto – пронизана стремительным движением. По словам Карла Черни, Бетховен требовал, чтобы эта часть исполнялась в очень быстром темпе. В таком непрерывном движении невозможны яркие контрасты – и их действительно нет, развитие строится на коротких тематических отрезках.

Будучи произведением переходного характера, Соната № 16, тем не менее, представляется удивительно целостной. И нельзя не согласиться с Роменом Ролланом, увидевшим в этом творении Бетховена «свободу новой выразительности».

Три сонаты Op. 31

Из этих сонат две первые были опубликованы в 1803 году, а третья в 1804 году. Они не имеют посвящений.

По воспоминаниям Черни, Бетховен сказал в 1802 году своему приятелю Крумпхольцу: «Я не удовлетворен моими прежними работами; отныне я хочу вступить на новый путь». Черни отмечает, что вскоре после этого появились сонаты ор. 31, частично осуществляющие новые намерения Бетховена.

Ромен Роллан характеризует эти намерения и их осуществление следующими словами:

«Крупные вещи... начиная с «neue Weg» (с перемены пути) 1802 года, поражают меня новой широтой конструктивной (и пианистической) разработки и тонкостью письма (исключая первую часть ор. 31 № 2), стремящимися скорее к заглушённым краскам и смягченным линиям, чем к определенному рисунку и резким противопоставлениям света и тени, характерным для обычного большого стиля Бетховена. Кажется (и я склонен верить этому), что Бетховена стала тяготить монументальность его наполеоновских речей с лапидарными фразами, выбитыми на глыбе ударами колотушки, этот стиль римских надписей, врезанных глубокими квадратными буквами: кажется, что он хочет расправить циклопическую деревянность своих членов и освободиться от своей природы. Он этого достиг... И не только Бетховен, а и вся музыка приобрела свободу новой выразительности, непринужденность, гибкость в суставах...»

Но, по-видимому, дело было не только в поисках нового стиля, а и в живом ощущении изменившегося порядка вещей. В письме к Гофмейстеру от 8 апреля 1802 года, в пору сочинения сонаты ор. 31 № 1, Бетховен категорически отказался написать сонату, подобную сонате ор. 22. Такие сонаты, по словам Бетховена, были уместны во время «революционной лихорадки». Но ныне, когда «все снова стремится войти в старую колею и Buonaparte заключил конкордат с папством — такую сонату? — была бы еще Missa pro Sancta Maria a tre voci, или Vesper etc.— вот тогда я бы взял кисть в руку и приписал бы Credo in unum большими фунтовыми нотами... Но бог мой, такую сонату в эти новые наступающие христианские времена — ого! — это не по мне, из этого ничего не выйдет...»

Высказывание Бетховена очень характерно. В нем и реалистическое осознание изменившейся обстановки и ирония по адресу Наполеона, резко двинувшегося в сторону реакции. Ясно, что Бетховен не отказывается от своих передовых взглядов. Но он не склонен и к донкихотству разрушенных жизнью иллюзий. Бетховен готов временно идти окольными путями — но, конечно, так, чтобы при этом развить и обогатить свою творческую индивидуальность.

* * *

Соната Op. 31 No. 1

Мнения об этой сонате в имеющейся литературе различны. Некоторые исследователи считают ее чрезвычайно мало оригинальной.

Любопытна, в частности, отрицательная оценка, данная А. Рубинштейном. По его мнению, «это, вероятно, самая слабая из сонат Бетховена. В ней видна его личность, но нет его полета. Второй мотив (Рубинштейн имеет в виду побочную тему первой части.) человеческий, но не божественный, а мы привыкли у Бетховена к божественному. Все же первая тема и конец изложения (чередование мажора с минором) рисуют его личность.

Adagio grazioso — точно балетное, его трели как бы изображают кружащихся на цыпочках балерин. Это Adagio — жертва моде и совсем недостойно Бетховена. Рондо несколько лучше, в нем есть красивость».

Мнение Рубинштейна характерно как отголосок вкусов музыкантов, несколько односторонне предпочитающих патетически-возвышенного Бетховена. Но есть и другой Бетховен, черты которого, заметные и раньше, очень ясно выступили в сонате ор. 31 № 1. Это Бетховен, чрезвычайно внимательный к бытовым интонациям, способный подхватить популярную песенку, танец, обороты оперной арии, увлечься юмором бытовых сценок.

Подобные стороны сонаты ор. 31 № 1 получили более верную и беспристрастную оценку в наше время.

Ромен Роллан писал, что данная соната «отличается очень подчеркнутым «мимическим» характером,— у меня есть искушение сказать, что это — сознательное подражание итальянскому театру: в первой части есть юмор, шутки, быстрый диалог, лукавый стиль и шутовская furia какой-нибудь сцены из музыкальной комедии. Что же касается adagio, всякий безошибочно поймет ее «россиниевское» назначение: это серенада, построенная на аккомпанементе гитары, хотя, само собою разумеется, в середине невольно чувствуется тяжелая и мощная лапа молодого медведя. Но некоторыми отсветами она предвозвещает уже лучезарную серенаду из «Цирюльника».

«Итальянизмы» сонаты ор. 31 № 1 несомненны, но не следует их переоценивать. Они не были подражательными, а явились лишь средством выработки той «гибкости в суставах», о которой говорит Ромен Роллан (см. выше). Бетховен, живший в период становления немецкой нации, все более отчетливо и последовательно стремился к формированию национального музыкального искусства, тенденции которого заметны и в сонате ор. 31 № 1.

Характеристика этой сонаты, данная Б. В. Асафьевым, справедливо подчеркивает ее самобытные, оригинальные черты: «Ярко темпераментное сочинение, полнозвучное и сочное. Богатый четкий рисунок. Выпуклые, легко запоминаемые и врезающиеся в память ритмы и мотивы. Радостно возбужденный тон, переходящий моментами в веселость и страстную устремленность. Вторая часть — медленное движение, в котором господствует широкая, пышно изукрашенная орнаментами мелодическая линия... Третья часть — рондо.... с идиллической основной темой, радует слух красивыми изгибами, поворотами и сплетениями мягких и плавных линий, движущихся веселым хороводом».

Первую часть сонаты (Allegro vivace, G-dur), по авторитетному свидетельству К. Черни, разучивавшего эту сонату с самим Бетховеном, следует играть «энергично, причудливо и остроумно». Действительно, музыка первой части изобилует характерными чертами бетховенского «нрава». Бросаются в глаза синкопы, sforzati, «говорящие» паузы, динамические и регистровые контрасты, чрезвычайная действенность ритма, темпераментность и стремительность переходов от шутливого к серьезному.

Однако в музыке первой части заметны также специфические новые элементы. Господство образов мирной жизни, праздничного блеска не возвращает тут к ранним отзвукам галантности. Образуется новый, очень выразительный интонационный синтез.

Главная партия построена на двух элементах — бурном порыве шестнадцатых и пунктированных фанфарных группах. Суть порыва как выражения темпераментной жизненности, становится особенно ясной в тт. 30—43 с их лавиной звуков. Не забудем, что в этом потоке мелькают речитативные интонации:

устраняющие возможную мысль об изобразительной, пейзажной трактовке. Второй элемент — «фанфары» пунктированных групп. Что это — охотничьи или военные интонации? В том-то и дело, что ни то, ни другое, а новый интонационный элемент, выросший из претворения ранее имевшихся. В нем нет прежней жанровой замкнутости, он свободнее и образно непринужденнее.

Из совокупности двух элементов, их сопоставлений и чередований возникает контур контрастного, противоречивого характера. Здесь уже не сила и слабость, не уверенность и тревога, как в началах первых частей пятой и восьмой сонат, а стремительность и узда, темпераментность и сдержанность.

В побочной партии (Первоначальное появление ее в си-мажоре (а в репризе в ми-мажоре) свидетельствует о созревании пристрастия Бетховена к терцовым отношениям тональностей, которые позднее найдут такое широкое применение у романтиков.) — новый образ. Вместо прерывистых фраз — сплошное движение, вместо резких контрастов — плавные переходы.

Но различных элементов и оттенков больше, а не меньше, чем в главной партии.

Вначале задорная игривость, очень народная и непосредственная:

Эта танцевальная попевка шокировала А. Рубинштейна, но мы видим в ней смелость реализма Бетховена, не гнушающегося простотой бытовых впечатлений. Видим тем более потому, что побочная партия чудесно развита. С переходом темы в бас и в минор она получает серьезный, даже трогательный характер, привлекает на момент внимание настойчивыми, будто упрашивающими интонациями своих эмоциональных акцентов. А затем ее секвенционное наступление разрешается в колеблющиеся краски мажора-минора:

где так очевидны интонации лукавого кокетства.

Вот, поистине, возрождение и развитие (да еще какое яркое!) борьбы «двух принципов», намеченной в сонатах ор. 14. Конечно можно, при желании, трактовать всю экспозицию как показ разных сторон одного характера. Но это было бы, пожалуй, менее естественно.

Важно еще то, что все сплетение образов в экспозиции, несмотря на черты психологической «портретности», лишено преобладания лиризма. В музыке господствует объективность, и потому она легко ассоциируется с обобщенными образами комедии.

В разработке дело не обходится без воспоминаний. Начальные нарастающие фанфары вдруг вносят черту воинственности, а последующий бег шестнадцатых с вскриками нот правой руки несколько тревожен и драматичен. Но это только эпизод — отголоски воспоминаний (с последней беспокойной нотой ми-бемоль на доминанте соль-мажора) рассеиваются перед репризой.

Последняя не попросту повторяет элементы экспозиции. Сократив вначале главную партию, Бетховен переносит сокращенное в конец части. Этим еще более подчеркивается борьба «двух принципов». Как будто первый из них — бурный, мужественно темпераментный — победил. Но в коде он вежливо отступает, лукаво стушевывается, словно обращая всю борьбу в шутку.

В уже цитированном письме к Гофмейстеру Бетховен пишет (очевидно, по поводу данной сонаты): «Дама сможет получить от меня сонату, я хочу также в эстетическом отношении следовать в общем ее плану». Кто была эта дама — осталось загадочным, но цитированные строки, по всей видимости, оттеняют сюжетность образов сонаты ор. 31 № 1.

Серенадный характер второй части сонаты (Adagio grazioso, C-dur), отмеченный, в частности, Роменом Ролланом, вряд ли подлежит сомнению.

Вся эта часть — типичнейшее рондо с богатой вариационностыо, обилием орнаментов и незначительным динамическим развитием. Но миновали те времена, когда Бетховен помещал рондо сходной структуры в финалах своих сонат. В шестнадцатой сонате такое роскошно орнаментированное рондо помещено в середине — и тут оно лишь оттеняет, по контрасту, динамику первой и последней частей. К тому же и это рондо, несмотря на всю сложность и извилистость своих украшений, отмечено исключительной четкостью и, местами, чеканностью ритмики.

Музыка несколько суховата, избегает лирических излияний. Построение первой темы весьма рационально, спокойно.

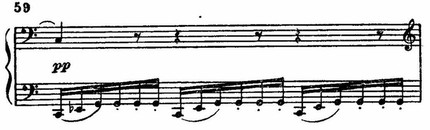

Было бы, конечно, неверным отрицать наличие в этой части поэзии бетховенских образов и, в частности, очаровательных звучаний природы. В большом периоде, начинающемся трепетом баса:

и постепенно развертывающем великолепную картину звонких звуковых узоров, Бетховен как бы забывает избранные рамки изящной сдержанности. Отметим еще и совершенно изумительную текучесть музыки на всем протяжении части — достигнутую мастерским, неистощимым варьированием ритмики, фактуры, орнамента (поражает, между прочим, долгое и плавное замыкание коды).

Но указанные обстоятельства не отменяют того факта, что вольно-поэтическое, все же, оказывается скованным известной условностью и манерностью. Надо думать, что именно такие «изящные приличия» оттолкнули А. Рубинштейна и помешали ему увидеть выдающиеся ценные черты Adagio grazioso, заключенные в тонком, прихотливом разнообразии его рисунка.

Чрезвычайная гибкость формы, способность извлекать на свет все новые и новые элементы-оттенки, строить непрерывность развития — дают себя знать и в финале сонаты (Rondo, Allegretto, G-dur).

К. Черни (очевидно, со слов Бетховена) требовал очень быстрого, стремительного исполнения этой части. При таком исполнении безусловно сглаживаются отдельные галантные обороты рондо, и музыка его получает черты особого простодушия.

Характерно, что Бетховен применил тут вариационность скорее динамического, чем орнаментального типа. Это особенно способствует поддержанию perpetuum mobile (постоянного движения) музыки.

Интонации рондо заметно проще и непосредственнее интонаций Adagio, в них чувствуется опыт пасторальной сонаты.

Как и во второй части, изобретательность фактуры и ритма поразительна,— тем более потому, что музыка развивается на невыгодной основе акоротких тематических отрезков. Контрастность слабо выражена, и суть движения, главным образом,— в появлении и исчезновении различных оттенков неугомонной стремительности.

Известная однотонность, все же, присуща музыке рондо — поиски новых форм пока не обрели полной законченности. На наш взгляд, к данному рондо можно с наибольшим правом отнести то, что Ромен Роллан говорил о всей сонате ор. 31 № 1 и о финале сонаты ор. 31 № 2 — называя их «чудесными упражнениями в гибкости».

В связи с подобными поисками и образность рондо сравнительно мало определенна.

Обширная кода приносит с собой контрасты раздумий и темпераментных порывов, явственная цель которых — напомнить об образах первой части и замкнуть сонатное целое. Перед концом быстро нарастающий гул восьмых в басу разрешается громкими вскриками аккордов. Затем, перемежаясь паузами, октавы баса и аккорды правой руки затихают с таким же вежливым лукавством, как и в конце первой части. Это снова любимый прием Бетховена стушевывать финальные коды: тут этот прием носит своеобразный оттенок юмора.

Подчеркнем еще раз, что шестнадцатая соната — сочинение переходного характера. Но рост силы мысли и мастерства Бетховена в ней чрезвычайно ощутителен. Все части шестнадцатой сонаты своеобразны, а ансамбль их очень целостен. Не только в выработке гибких форм следует видеть заслуги этой сонаты. Первая часть замечательна сочетанием блестяще развитого образного психологизма с объективным характером музыки, обращенной к бытовым интонациям. Во второй и третьей частях привлекает внимание синтез пасторального и салонного, стилевых элементов деревни и города.

Наконец, пронизывающая сонату тонкая, но все же явственно уловимая ирония прекрасно характеризует личность тридцатидвухлетнего Бетховена, уже чуждого светских иллюзий и твердо определившего истинную цену светского общества.

Ю. А. Кремлев

Фортепианные сонаты Бетховена →

Все нотные цитаты даны по изданию: Бетховен. Сонаты для фортепиано. М., Музгиз, 1946. (редакция Ф. Лямонда), в двух томах. Нумерация тактов дается также по этому изданию.

Запись в mp3:

Артур Шнабель

Записано 5/6.XI.1935

I часть — Rondo (Allegretto)

II часть — Adagio grazioso

III часть — Allegretto

IV часть — Allegro vivace