Piano Sonata No. 11 (B-dur), Op. 22

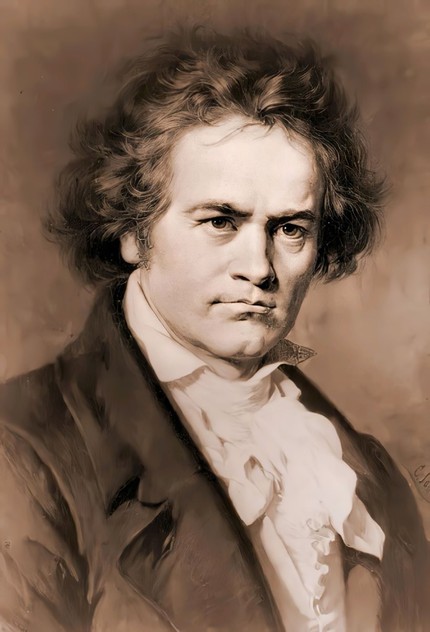

«Великолепная и торжествующая эпопея» – так охарактеризовал музыковед Вильгельм Ленц, исследователь творчества Бетховена, Сонату № 11 си-бемоль мажор. Посвященная графу фон Брауну, соната Людвига ван Бетховена издана была в 1802 г., но написал ее композитор несколько раньше – над Одиннадцатой сонатой он работал в 1799-1800 гг. Говоря об образном содержании произведения, автор связывал его с республиканскими войнами Наполеона Бонапарта, с той героикой, которая присуща была этим историческим событиям. Бетховен определил ее как «большую сонату». Как правило, такое определение композитор давал тем сонатам, которые по своему масштабу сопоставимы с симфониями. Одним из проявлений монументальности этой «эпопеи» стало обращение к четырехчастному циклу, который имел место в первых трех сонатах, созданных Бетховеном, а также в Сонате № 7. Это произведение характеризуется ярко выраженными контрастами, разнообразием частей.

Словам Ленца о «великолепной эпопее» в наибольшей степени соответствует первая часть си-бемоль-мажорной сонаты. Французский писатель Ромен Роллан усматривал здесь «дыхание поднимающегося наполеоновского поколения», стиль ампир во всем его «строгом блеске и чистоте». Вся она пронизана героическим, воинственным духом, выраженным настолько темпераментно, что Антон Рубинштейн даже именовал эту часть «злой вещью». Главная партия начинается с мелодических оборотов с легким оттенком вкрадчивости, заставляющих вспомнить о сонатах Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта, но скоро это изящество уступает место токкатности. Тема, сопровождаемая стремительным движением шестнадцатых, словно крепнет постепенно, чтобы в конечном итоге прозвучать в дублированном терцовом двухголосии – этот фактурный прием ассоциируется с хоровым пением и придает теме с ее решительными ходами еще большее сходство с маршевой воинственной песней, исполняемой хором. Вскоре возникает красочный эффект звуковой перспективы – сочетание фанфарных интонаций с октавным тремоло (словно на фоне гомона толпы). Этот яркий эффект сменяется гаммообразным движением в обеих руках в нюансе ff. Побочная партия находится с главной в традиционном тонико-доминантовом соотношении. Разработка начинается с видоизменения элементов экспозиции. Новый образ возникает в восходящем гаммообразном движении в басу, излагаемом пунктирным ритмом. Развитие токкатных элементов перекликается как с предшествующими сонатами Бетховена, так и с последующими – в частности, с «Авророй». В репризе нового музыкального материала не возникает, этот раздел лишь утверждает общий эмоциональный настрой первой части произведения, связываемый с воинственной стихией маршевых тем.

Ярким контрастом первой части становится вторая часть – Adagio con molta espressione. Немецкий писатель Вольфганг Грипенкерль увидел здесь образ лебедей, являющих собою символическое воплощение «всякого томления на земле». Такая интерпретация представляется излишне конкретизированной, но она действительно соотносится с той созерцательностью, которая присуща второй части. Антон Рубинштейн утверждал, что лирика этой части примечательна скорее «звучностью, чем мыслью», что в нем нет особой глубины. Возможно, по глубине чувств это Adagio действительно уступает медленным частям иных бетховенских сонат – но она и не могла быть многоплановой, иначе она не гармонировала бы с первой частью, выдержанной в едином образном ключе. Главное ее эмоциональное содержание – наслаждение спокойствием, выраженное в неторопливой пульсации восьмых, во «вздохах», и даже пассажи быстро «растворяются» в общем созерцательном настроении. Особенно умиротворяюще воспринимается классическая каденция, завершающая экспозицию второй части. Лишь в разработке возникает оттенок тревоги, но он полностью исчезает в репризе.

В третьей части, являющей собою менуэт, классические традиции сочетаются с оригинальностью творческого облика композитора. В жанр менуэта проникает и фанфарность, и иные отзвуки героических образов первой части.

Финал Одиннадцатой сонаты – Rondo, Allegretto – особенно ценил Антон Рубинштейн: «В какой опере можно найти что-либо подобное?» – восторгался композитор, считавший это рондо, в особенности первую его тему «одной из прелестнейших страниц Бетховена». Многое в нем отсылает к традициям классицизма – галантные обороты, орнаментика – но через эти черты просматриваются строгие контуры бетховенского тематизма: энергичная поступь, фанфарные интонации, маршеобразные обороты.

Английский исследователь Дональд Фрэнсис Тови назвал Сонату № 11 си-бемоль мажор «венцом ранних сонат» Людвига ван Бетховена. В ней выражена идея героизации военных походов – «героика меча». В последующих произведениях героическая тема получит более глубокое воплощение.

Эта соната, посвященная графу фон Брауну и обозначенная автором как «большая соната», сочинялась в 1799—1800 годах и была опубликована в 1802 году.

Известно, что сам Бетховен связывал музыку данной сонаты с героикой республиканских войн Наполеона. Ленц назвал сонату op. 22 «великолепной и торжествующей эпопеей», он видел в ней наличие сильно выраженных элементов второго стиля Бетховена, господство которого, по мнению Ленца, начинается с сонаты ор. 26.

Тем не менее, соната ор. 22 в дальнейшем постоянно вызывала недоверчивое, осторожное отношение как исследователей, так и исполнителей.

Первая часть сонаты (Allegro con brio, B-dur) наиболее оправдывает процитированные нами меткие слова Ленца. Ромен Роллан верно охарактеризовал исторический смысл этих слов. Отмечая «стиль ампир», присущий первой части сонаты ор. 2 № 3 (см. выше), Ромен Роллан писал: «Ор. 22 (в своей первой части) покажет этот стиль во всей его чистой силе и строгом блеске. Это дыхание подымающегося наполеоновского поколения».

В отличие от эмоционального разнообразия первой части сонаты ор. 2 № 3, первая часть сонаты ор. 22 целиком отдана воинственной героике, кличи которой моментами затихают лишь для того, чтобы прогреметь снова.

Но в данном плане воинственности интонаций и токкатности родство первых частей ор. 22 и ор. 2 № 3 очень значительно и легко может быть прослежено в деталях. Очевиден путь дальнейшего (в ор. 22) развития образа героя. Называя эту часть «злою вещью», А. Рубинштейн очевидно, хотел подчеркнуть мощный напор ее воинствующего темперамента.

Начало первой части как будто напоминает о Гайдне и Моцарте, хотя и огрубленных. В мелодических оборотах тт. 5—6 есть еще некоторая вкрадчивость. Но затем она исчезает. Токкатный бег обыгрываний доминанты в тт. 16—20 дает характерно-бетховенское развитие ритмического фона как «питательной среды» героической мелодии. В образном смысле это подготовка обстановки для героя.

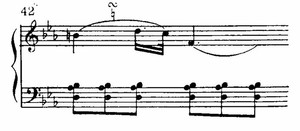

Как доносящиеся покуда издалека, сквозь топот приближающегося войска посвисты флейт, звучат восходящие фигуры правой руки:

А затем шквал налетел и грянула удалая солдатская песня:

Примечательна тут сама фактура дублированного двухголосия, дающая правдивый образ хорового пения в терцию. Эта песня — центральное звено экспозиции, и нельзя не видеть в ее особом выделении новый пример реалистической программности Бетховена. Не традиционная схема Allegro, но индивидуализированная образная форма. Бетховен начинает исподволь, он ведет слух к появлению и кристаллизации образа маршевой песни, как квинтэссенции воинственной героики.

В арпеджиях и разбитых октавах (т. 44 и д.— вспомним еще первую часть сонаты ор. 2 № 3!) слышен гомон толпы и звонкие победные фанфары. Гомон становится затем отдаленным гулом (т. 56 и д.— тремоло разбитых октав фа в левой руке), на фоне которого фанфары звучат мягко, приглушенно. Но, дав этот замечательный эффект звуковой перспективы, Бетховен заключает новым резким поворотом к ff, к утверждающему гаммообразному ходу октав обеих рук.

В разработке сначала появляются видоизмененные прежние элементы. Но затем видоизменение перерастает в образно-новое. Весь этот большой кусок (начинающийся с т. 92, после троекратного проведения в басу восходящих пунктированных гамм заключительной партии, и заканчивающийся перед репризой) подобен фону.

Не герой, но обстановка действия. Таинственные, грозные в своей неуклонности и неотвратимости шумы, гулы, рокоты,— подобные тем, что доносятся с поля сражения или с дорог, по которым уходят вдаль длинные вереницы войск.

Обращает тут внимание связь интонаций как с предыдущими, так и с последующими творческими опытами токкатности Бетховена. В первом элементе:

очевидна преемственность от соответственных фигур из разработки первой части сонаты ор. 2 № 3. Во втором элементе с его затаенностью:

уже предчувствуется конечный фазис разработки первой части сонаты ор. 53. Более того, тут (как позднее в той же «Авроре») показаны две стадии образного фона — звонкая и глухая. К тому же второй элемент (пример 41) построен на итоговых фанфарных фигурах заключительной партии — этим оттеняется сюжетная связь фона с тематизмом.

Реприза не приносит новых элементов. Она лишь закрепляет общий характер всей части с ее решающим, безраздельным господством воинственно-маршевых образов.

Весьма сильный контраст дает вторая часть (Adagio con molta espressione, Es-dur).

К ней близко относятся слова Ромена Роллана: «Противовесом... героическому напряжению является пастушеская греза, когда победитель, внезапно соскочив с лошади, широко расстегнув высокий воротник мундира, предается отдыху после своей напряженной деятельности».

С легкой руки немецкого писателя Вольфганга Грипенкерля, музыка этой части неоднократно связывалась с образом лебедей, как символом «всякого томления на земле». Подобный образ, конечно, произволен, условен, романтизирован. Но в Adagio действительно выступают черты поэтически-созерцательной мечтательности, предваряющей местами образы романтизма. И все же, ощущения преобладают тут над чувствами, пластичность над экспрессивностью. А. Рубинштейн отмечал, что в этом Adagio «особенной глубины... нет, что оно более красиво звучностью, чем мыслью».

Оценка Рубинштейна представляется очень справедливой при сопоставлении данной части с медленными частями в других сонатах Бетховена. Но следует учитывать, с одной стороны, задачу этого Adagio в отношении остальных частей одиннадцатой сонаты (ведь однопланность первой части требует соответственной однопланности и второй!), а, с другой стороны, тот знаменательный факт, что в описываемый период Бетховен стал вообще избегать развитых Adagio (очевидно потому, что, отойдя от образов философских раздумий ранних сонат и развив особенную стремительность, моторность эмоций, композитор еще не выработал новых форм сосредоточенных размышлений) (Одна из таких новых форм появится в «Лунной» сонате.).

С указанными оговорками и пояснениями следует признать, что Adagio сонаты ор. 22 хорошо выполняет свою образную функцию. Она именно в выражении отдыха, в наслаждении покоем и созерцанием.

С первых же тактов устанавливается характерный пульс Adagio — неторопливый, даже как бы ленивый. Внимание композитора с любовью оттеняет некоторые детали,— например, уже по-шумановски звучащий ласковый ход т. 3:

(сравни вторую часть фортепианной сонаты Шумана fis-moll).

но затем скользит дальше — как по планам пейзажа, радующего, успокаивающего глаз, но не волнующего. Умиротворенно звучат аккордовые ноты рогов (тт. 12—13 и д.). Чуть промелькнули печальные вздохи (тт. 16—17), как уже снова все спокойно. Последующий эпизод вздохов (тт. 22—23) отмечен светлыми красками мажора (будто отголосок мажорного исхода второй темы Adagio из сонаты ор. 2 № 3). Разбег пассажа тридцать вторых быстро рассеивает накоплявшуюся в созерцании энергию. Опять спокойствие, опять невозмутимость; классическая каденция в конце экспозиции совершенно умиротворяет.

В начале разработки как будто появился зародыш тревоги (таинственные, глубокие октавы баса, столкновения с ними задержаний восходящих аккордов). Но уже нарочито пассивное движение септаккордами (тт. 35— 38) рассеивает тревогу. Весь последующий фрагмент разработки (основанный на сплошном движении шестнадцатыми — тт. 39—46) очень характерен. Эмоция печальна, но вовсе не действенна. Это лишь воспоминание, скользящее и исчезающее, так как посторонние мысли все время отвлекают. Тем самым подчеркивается весь смысл Adagio, как поэмы душевного отдыха. Реприза удаляет последние остатки тревог.

Не примечательно ли, что эта часть — поэма ласковых, бездумных созерцаний — написана в сонатной форме, служившей Бетховену для воплощения его наиболее грандиозных концепций?! Парадоксально на первый взгляд, а в действительности целеустремленно. Герой воинственных подвигов, предавшийся разнеженности и лени, подобен Геркулесу у Омфалы. Он с той же серьезностью держит в руках прялку, как раньше держал грозную палицу.

Музыка третьей части (Menuetto, B-dur) компромиссна. Тут немало старых классических формул, но сквозь них пробивается оригинальность мышления Бетховена. Так в тт. 8—16 мы слышим отзвуки фанфар и грозных гулов первой части. Гаммовые фигуры в минорном трио предвещают сходную фактуру «Авроры» и «аппассионаты». Перед нами, конечно, менуэт с героическим оттенком, продолжающий сказание о герое, начавшееся в первой части сонаты.

По словам А. Рубинштейна, четвертая часть (Rondo, Allegretto, B-dur) — «одна из прелестнейших страниц Бетховена. Что может сравниться с очарованием первого мотива? В какой опере можно найти что-либо подобное?».

Это высказывание Рубинштейна не свободно от преувеличений, однако недооценивать финал сонаты ор. 22 все же не следует. Финальное рондо, кстати сказать, многое объясняет и в «компромиссности» менуэта. Первая тема, столь нравившаяся А. Рубинштейну, не лишена галантных оборотов, а сильное развитие во всем рондо орнаментики как будто ведет опять-таки к традициям виртуозного классического пианизма. Но мало-мальски внимательное вслушивание заставляет уловить гораздо более крепкие, мужественные контуры, чем у классических предшественников Бетховена.

Каким блестящим, мощным весельем полна вторая тема с ее искристыми переливами арпеджий и выдержанными нотами в басу (ясно, что это радостное, мажорное переосмысление минорных арпеджий из разработки первой части!).

А третья тема (с т. 72) с ее энергичной поступью, рокотом тремолирующих фигур тридцать вторых, фанфарами полифонических перекличек (использующих материал связующей темы) и суровыми красками миноров вполне соответствует воинственному характеру первой части. Отметим попутно деталь — маршеобразно звучащие обороты гармонического минора:

Очень выразителен после этого возврат к первой теме. Настойчивые интонации печали:

служат правдивым контрастом к только что промелькнувшим блестящим и жестоким воинственным видениям. Будто герой вспомнил о битвах и потерях перед тем, как снова отдаться роскоши праздника победы. Симптоматична, конечно, и кода рондо, где маршеобразные акценты, волевые интонации совершенно отличают это заключение финала от «улетучивания» звуков в некоторых ранее разобранных нами финальных рондо Бетховена.

Если первая часть сонаты рисует ее обобщенного героя в деле, в походе, а вторая часть — во время отдыха среди природы, то в менуэте и финале герой предстает как победитель на фоне блестящей, праздничной светской жизни.

В сонате ор. 22 Бетховен создал героико-бытовую поэму, очень ярко рисующую образы наполеоновской эпохи. Но в этой героизации военных походов и роскошных развлечений сказалась, конечно, и известная идейная ограниченность замысла. Бетховен еще не поднялся до самых высоких своих помыслов и эмоций — до героизма души, отдельные выражения которого так щедро разбросаны в предыдущих сонатах. В сонате ор. 22 Бетховена еще манит внешняя импозантность, он еще склонен верить в героику меча. Не тут ли причина того, что более поздние и несравненно более человечные создания Бетховена затмили подлинный, но несколько официальный, показной блеск его сонаты ор. 22?

Ю. А. Кремлев

Фортепианные сонаты Бетховена →

Все нотные цитаты даны по изданию: Бетховен. Сонаты для фортепиано. М., Музгиз, 1946 (редакция Ф. Лямонда), в двух томах. Нумерация тактов дается также по этому изданию.

Запись в mp3:

Артур Шнабель

Записано 12.IV.1933

I часть — Allegro con brio

II часть — Adagio con molta espressione

III часть — Menuetto

IV часть — Rondo (Allegretto)