Piano Sonata No. 18 (Es-dur), Op. 31, No. 3

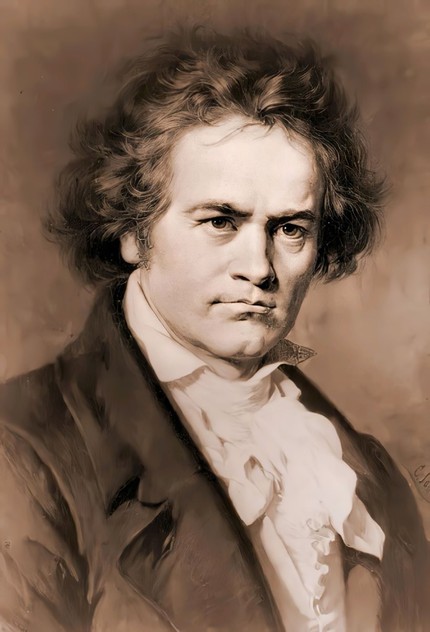

Над Сонатой № 18 ми-бемоль мажор Людвиг ван Бетховен начал работать весной (возможно, летом) 1802 г. Подобно двум предыдущим, она не имеет посвящения, но от Семнадцатой сонаты ее отличает отсутствие драматизма.

Борис Асафьев усматривал в этом творении Бетховена открытость и полноту жизневосприятия. Антон Рубинштейн говорит о «юморе и веселости» этого произведения, которые в особенности проявляются в заключительной части, а также отмечает оригинальность менуэта. Следует заметить, что возвращение к менуэту составляет интересную особенность цикла Сонаты № 18 – Бетховен не использовал его в сонатах сравнительно давно и не станет использовать в последующих произведениях, создаваемых им в этом жанре. Другая примечательная особенность цикла сонаты заключается в ее четырехчастности – впоследствии композитор уже не будет обращаться к четырехчастному циклу, и лишь Двадцать девятая соната станет исключением.

В начале первой части – Allegro – острота пунктирного ритма смягчается нисходящей квинтовой интонацией, которая приобретает томный характер благодаря своеобразному гармоническому штриху – ее сопровождает не тоническая гармония, а аккорд субдоминантовой группы (квинтсекстаккорд второй ступени). Этот эффект усиливается хроматизмом. Что же касается тоники основной тональности, то она возникает лишь в восьмом такте – в кадансе, отделяемом от начальной интонации ферматой. Легкость триолей, «пробегающих» в гаммообразном движении, окончательно рассеивает «дымку» романтического томления. Впрочем, оно возвращается – чтобы вновь быть сопоставленным с ясностью ми-бемоль мажора, с легкой кокетливостью пунктирного ритма. В дальнейшем появляются интонации более решительные, утвердительные – но вновь возникает квинтсекстаккорд второй ступени – еще более томный, чем прежде, благодаря пониженной квинте, в мелодии подчеркивается пунктирным ритмом нисходящая тритоновая интонация, развивающаяся в восходящей секвенции – но это душевное состояние «перечеркивается» решительными ударами на ноте фа. Жизнерадостностью, грациозностью с легким оттенком насмешливости дышит побочная партия, в которой можно усмотреть даже нечто итальянское. Оптимистический эмоциональный настрой экспозиции первой части окончательно утверждается в ее заключительной партии: душевное волнение, которым была отмечена главная партия, неспособно нарушить равновесие, и омрачить восприятие жизни – но намек на это появляется в разработке: восходящая аккордовая последовательность придает некоторый драматизм томной интонации из главной партии. Однако с переходом в фа мажор вновь воцаряется атмосфера светлой беспечности. Отрывистые шестнадцатые в басу и увеличенные сексты воспринимаются как юмористические штрихи. Уверенно, даже утвердительно звучащие интонации перед началом репризы сменяются арпеджио, переливающимися по звукам минорного секстаккорда. Через этот аккорд осуществляется модуляция, возвращающая в основную тональность – он становится секстаккордом ее второй ступени (вновь – вторая ступень, игравшая столь важную роль в главной партии!). Реприза, возвращающая к первоначальным образам, отличается от экспозиции прежде всего расширением одних фрагментов и сжатием других. Неожиданным и весьма интересным штрихом становится возвращение главной партии после заключительной. Ее томные интонации приобретают драматический оттенок в хроматических секвенциях, но «растворяются» в ясности каданса. Музыковед Юрий Кремлёв назвал такое завершение первой части «оптимистическим разочарованием»: любое чувство, каким бы глубоким оно ни являлось, остается преходящим – ему суждено уйти, рассеявшись без следа.

После первой части – вместо традиционной медленной – Бетховен помещает скерцо, но весьма необычное: как правило, скерцо бывает трехдольным, но второй части Восемнадцатой сонаты – Scherzo, Allegretto vivace – присуща двухдольность. Сопоставление контрастных регистров создает впечатление оркестрового звучания. Немалую роль играют здесь фанфарные интонации, подвергаемые развитию – благодаря чему вторую часть Восемнадцатой сонаты можно рассматривать как своеобразный эскиз к Симфонии № 3 «Героической», в которой подобные мотивы тоже будут иметь важное значение. Возврат к лирическим образам первой части после скерцо уже невозможен.

В третьей части – Menuetto – Бетховен словно отдает дань светским условностям. Борис Асафьев усматривал в этом менуэте «благодушную чопорность» и «благородную холодность», но сквозь это все прорываются типичные бетховенские черты.

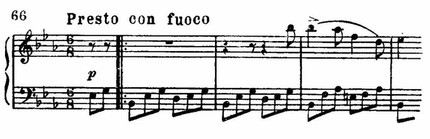

Финал – Presto con fuoco – сочетает черты сонатного аллегро и рондо. Асафьев называл его «дикой тарантеллой», безудержное движение, создающее образ праздничной толпы, господствует здесь безраздельно, легкие интонации тарантеллы соседствуют с фанфарными. Колорит несколько омрачается септаккордами, возникающими незадолго до завершения финала на ферматах, но заканчивается соната решительным ff.

Эта соната, начало работы над которой следует отнести, по-видимому, к весне или лету 1802 года совершенно лишена драматизма предыдущей. В ней — утверждение радости и спокойного, тяготеющего к народности, объективного начала. Весьма возможно, что непосредственные предпосылки образов сонаты Es-dur следует связывать с тем, по собственным словам Бетховена, «высоким мужеством», подъемом духа, который композитор испытал в Гейлигенштадте летом 1802 года, перед мучительным кризисом знаменитого «завещания».

Но значение образов сонаты, конечно, перерастает рамки такого периода духовного подъема. Соната Es-dur подводит жизненные итоги долгих страданий и раздумий Бетховена.

Примечательны также особенности ее формы — возврат четырехчастности и давно не употреблявшегося Бетховеном менуэта, отсутствие (даже при четырехчастном составе) медленной части, двухдольный ритм скерцо, особая сонатная структура формы (включающей элементы рондо) финала. Во всем этом сказываются интенсивнейшие творческие поиски на грани будущих великих свершений «Авроры» и «аппассионаты».

А. Рубинштейн отметил, что соната ор. 31 № 3 «полна юмора и веселости, особенно в финале. Менуэт оригинален».

Довольно пространную характеристику сонаты ор. 31 № 3 мы находим у Б. В. Асафьева. По его словам, эта соната «отличается бодростью тона и ритмически острой поступью. Характер музыки светлый, радушный и открытый. От каждой из четырех частей сонаты веет здоровьем и полнотой жизневосприятия; даже спокойный и рассудительный менуэт — третья часть — при некоторой своей (благодушной, впрочем) чопорности и благородной холодности, не лишен, все-таки, искренности и задушевности. Первая же часть — allegro — с ее скачущими ритмами, затем подвижное и динамически эффектное скерцо с ломаными линиями, с неожиданными остановками и столь же неожиданными акцентами-ударами, и, наконец, бурный, огненно-порывистый финал, несущийся словно дикая тарантелла,— напоены сочной, жизнерадостной и одушевленной музыкой, не знающей ни усталости, ни отдыха. Это светлый, кристально чистый горный поток».

В первой части (Allegro, Es-dur) уже начальные такты приковывают внимание своим интонационным и гармоническим своеобразием.

Интонация нисходящей квинты в пунктированной группе (тт. 1—2) носит характер ласкового убеждения. Но квинтовая интонация дана Бетховеном не на тонике, а на квинтсекстаккорде второй ступени (почти романтическое «томление», оттенок которого усиливается хроматизмами тт. 3—6). Однако после ферматы томление сменяется светлым кадансом в ми-бемоль-мажоре (итак, только на восьмом такте появилась тоника!) и легким бегом гаммы триолей.

Опять эпизод томлений и снова ясный, светлый ми-бемоль-мажор (т. 17 и д.), где пунктированные группы и короткие нисходящие фразки из двух шестнадцатых получают кокетливый характер.

В т. 25 и последующих появляются интонации настойчивости, уверенности, даже властности. Однако в т. 33 и далее — опять томление, притом усилившееся. Квинтсекстаккорд второй ступени дан теперь с пониженной квинтой:

И эта типичная для романтиков гармоническая интонация подчеркнута, развита регистровым сопоставлением, восходящей секвенцией. Но в тт. 44—45 темпераментными ударами нот фа все томление прогоняется. Музыка побочной партии (с т. 46 — торжество жизнерадостной, слегка насмешливой грации (не без «итальянского» оттенка). А заключительная партия — утверждение оптимистического начала.

Интонационно-образный замысел экспозиции ясен. Великие тревоги и бури в душе пронеслись. Обретено снова гармонично-просветленное восприятие жизни. Вся экспозиция — как бы игра эмоциональных импульсов, манящих, слегка волнующих и увлекающих, но не способных отнять душевное равновесие. Как и в первой части сонаты ор. 31 № 1, это — своеобразное возрождение «двух принципов», выраженных некогда сонатами ор. 14. Но здесь достигнута неслыханная ранее гибкость эмоциональных оттенков. Она и в разнообразии мелодических интонаций, и в экспрессивных чередованиях гармоний, и, наконец, в развитии ритма.

Еще Ленц отметил применительно к первой части сонаты ор. 31 № 3 удивительное мастерство Бетховена в обращении с ритмами. Действительно, все крупные, мелкие, мельчайшие перемены ритма в экспозиции отличаются чрезычайной естественностью и свободой — как в сменах фигур, так и в расширениях-сжатиях периодов.

В разработке — новые эмоциональные оттенки. Мотив томления (восходящая цепь аккордов — т. 91 и д.) звучит теперь с оттенком драматизма, в нем нечто угрожающе-серьезное, требовательное. Но с переходом в фа-мажор (т. 101) опять возвращается беспечность. Проведение отрывистых групп из двух шестнадцатых в басу (т. 109 и д.) не лишено юмора, так как увеличенные нисходящие сексты (си — ре-бемоль, ми — соль-бемоль) звучат как бы хрипловато. Затем (с т. 122) появляются уверенность и рассудительность,— но лишь для того, чтобы перед репризой смениться мечтательными переливами арпеджий на секстаккорде первой ступени фа-минора (тт. 131—136), который вслед за этим модуляционно переосмысливается в секстаккорд второй ступени ми-бемоль-мажора.

Это очень тонкая деталь образа. Мечтательной мягкостью гармоний Бетховен подчеркивает неистребимость первоначального очарования, прозвучавшего в первых тактах сонаты и возвращающегося ныне вместе с репризой (т. 137 и д.).

В репризе, как обычно, некоторые фрагменты сжаты, другие расширены (так, например, на два такта увеличен одноголосный пассаж шестнадцатых и тридцать вторых в середине побочной партии, что усиливает ожидание возврата игривой темы). В два раза стал больше эпизод с трелями (тт. 194—201), отмеченный своенравием своих интонаций. Но вслед за заключительной партией опять возвращается главная партия (теперь в ля-бемоль-мажоре). Сначала эпизод томлений усилен и драматизирован (хроматические секвенции); затем он ослаблен и растворяется в звонких, но несколько формальных фигурах заключительного каданса. Эта «формальность» — новый правдивый психологический штрих: томление не разрешилось, но отметено, отброшено. Перед нами род «оптимистического разочарования». Чувства, мол, могут быть глубоки, да только они не про вас! — как бы говорит композитор и разом оборачивается к другим жизненным впечатлениям.

Вторая часть (Scherzo, Allegretto vivace, As-dur) любопытна необычным для скерцо двухдольным ритмом. Вряд ли можно согласиться с Ленцем, который полагал это скерцо сугубо фортепианным. На деле в нем постоянно чувствуется обычная «оркестральность» фортепианного мышления Бетховена, любящего пользоваться эффектами регистровых контрастов и имитаций тембров. Сохранившиеся эскизы указывают, как постепенно и настойчиво вырабатывал Бетховен окончательный вариант темы скерцо.

Если в ряде предыдущих сонат Бетховен упорно и принципиально переводил интонации военных и охотничьих фанфар в психологический план борьбы эмоций, лишая эти интонации первоначальной бытовой конкретности, то в скерцо восемнадцатой сонаты заметна обратная тенденция — быть максимально «объективным», вовсе уйти от себя. Данное скерцо есть, в сущности, кусок праздничной музыки сугубо «духового» звучания. Такого рода музыки не мало писалось в XVIII веке; но Бетховен, конечно, обогащает старые образы размахом и блеском, заимствованными из практики воинственной революционной эпохи.

Все скерцо — как бы симфонизация фанфары — в данном плане можно было бы рассматривать его как интонационный этюд к героической симфонии (в конце разработки мелькает и мощный драматизм).

Функциональная образная роль скерцо в сонате очень значительна. Оно решительно уводит от лирических переживаний первой части — чтобы к ним уже более не возвращаться.

Третья часть (Menuetto, Es-dur) не лишена компромиссности. Если в скерцо Бетховен рвется на простор блестящей героики, то тут весьма заметна дань светскости, условному жанру. Но все же мощная индивидуальность композитора нет-нет и показывает себя — особенно ясно в трио (чередования баса си-бемоль с уменьшенными септаккордами живо предвещают аналогичные «циклопические» моменты первой части третьей симфонии).

Менуэт, вслед за скерцо, последовательно (хотя и по-иному) продолжает линию развития «объективных» образов сонаты. Среди деталей характерен заключительный каданс коды с минорной четвертой ступенью — один из примеров формирования у Бетховена столь любимых впоследствии романтиками плагальных оборотов.

Финал (Presto con fuoco, Es-dur) написан в форме, очень близкой к форме сонатного Allegro, но содержащей, однако, и черты рондо (сонатная структура тут нарушена лишь чрезмерно ярким, самостоятельным выделением главной партии в конце). Выше мы уже приводили слова Асафьева, определившего музыку финала (Отметим попутно, что темы финала весьма родственны. Эта родственность представляет как бы опыт монотематизма, который позднее торжествует в первой части «аппассионаты».) как «дикую тарантеллу». Ленц усматривал в финале род скачки Мазепы, «но Мазепы веселого». Нагель считал, что «пламенно стремящийся» финал — «одно из великолепнейших созданий мастера», что «тут все — жизнь и движение». Н. Фишман охарактеризовал музыку финала как «яркую музыкальную картину подлинно всенародного празднества».

Действительно, объективная линия сонаты, начатая скерцо и продолженная менуэтом, превосходно завершается финалом. В соседстве с неудержимой энергией финала менуэт совершенно блекнет. Принцип финала опять-таки «вечное движение» — как и в финалах двух предыдущих сонат. Но в финале сонаты ор. 31 № 1 сдержанная эмоция не чуждалась пасторальной галантности и салонности. В финале сонаты ор. 31 № 2 ясно выделилось главенство фольклорных интонаций, данных, однако, в покровах тревожно-сумрачного колорита, в образах поэтического полета. Финал сонаты ор. 31 № 3, напротив, весьма «материален» и решительно жизнерадостен.

Начало своим ритмическим фоном восьмых устанавливает тихий, трепетный гул, способный живо напомнить о праздничной толпе (интонация гула тонко создана мелькающим в арпеджиях баса вводным тоном):

Экспозиция образно сдержанна, но уже намечает два интонационных круга. Один из них — интонации легкие, грациозные (первая фраза правой руки — тт. 2—4, порхающие тарантельные фигурки т. 20 и д., т. 64 и д.). Другой круг — интонации, приближающиеся к фанфарности (упорные кадансы тт. 12—20, акценты ноты фа в тт. 34—42). Тем не менее характер изящной танцевальности (по весьма спорному мнению Ленца — виртуозно-блестящей скачки на цирковом манеже) в экспозиции преобладает.

Не то — разработка. Поворот в соль-бемоль-мажор — лишь предвестник нового этапа развития (Кстати сказать, здесь уже бросается в глаза романтическая широта трактовки тональности: соль-бемоль-мажор как альтерированный вариант тоники ми-бемоль-мажора.). Эпизод, начинающийся высокой октавой ре фортиссимо (на фоне бурлящих арпеджий си-минора) и заканчивающийся модуляцией в до-мажор (тт. 96—120) довольно краток, но очень многозначителен. Это — подлинная героика, от кличей которой захватывает дух (особенно великолепна кульминация на терции Des-dur'ного трезвучия). Поразительно ясно чувствуются здесь наброски великолепных призывов героической симфонии. Многообещающе звучит и весь дальнейший период — вплоть до возврата начальной темы. В этом периоде после «замутнения» гармонии (особая роль уменьшенных септаккордов) и краткости ритмических фраз следует широкий разлив чистых гармонических сопоставлений (разливы трезвучия ля-бемоль-мажор, трезвучия фа-минор и доминантсептаккорда ми-бемоль-мажора). Ведь именно подобную драматургию чередований «мутных» и «ясных» гармонических красок Бетховен монументально, величаво развил в первой части героической симфонии.

Последующий ход музыки финала приносит лишь новые оттенки. В конце концов, господствует праздничность тарантеллы, а не героическая воинственность. Два удара задержанных ферматами уменьшенных септаккордов незадолго до конца (тт. 307—308 и 317—318) — любимый прием Бетховена, напоминание о том, что не все безоблачно, не все гармонично. Но не поддавшись сильному (и естественному в контексте данной музыки) искушению закончить финал улетучиванием образов, Бетховен замыкает его сильным, решительным кадансом фортиссимо.

Это вместе с тем и завершение всего сонатного цикла ор. 31. В первой из сонат цикла господство иронии, порою скрывающейся за светской маской, свидетельствует о том, что композитор, даже желая угодить заказчице и, быть может, уйти от себя, забыться,— все-таки сохраняет силу могучей индивидуальности. Во второй из сонат проносится и замирает в чистой печали народных песенных образов драма глубокой, несчастной страсти. Третья из сонат показывает нам Бетховена готовым, несмотря на все, стоящие впереди жестокие испытания, к светлому и мужественному приятию жизни.

Ю. А. Кремлев

Фортепианные сонаты Бетховена →

Все нотные цитаты даны по изданию: Бетховен. Сонаты для фортепиано. М., Музгиз, 1946. (редакция Ф. Лямонда), в двух томах. Нумерация тактов дается также по этому изданию.

Запись в mp3:

Артур Шнабель

Записано 25.III.1932

I часть — Allegro

II часть — Scherzo (Allegretto vivace)

III часть — Menuetto (Moderato e grazioso) & Trio

IV часть — Presto con fuoco