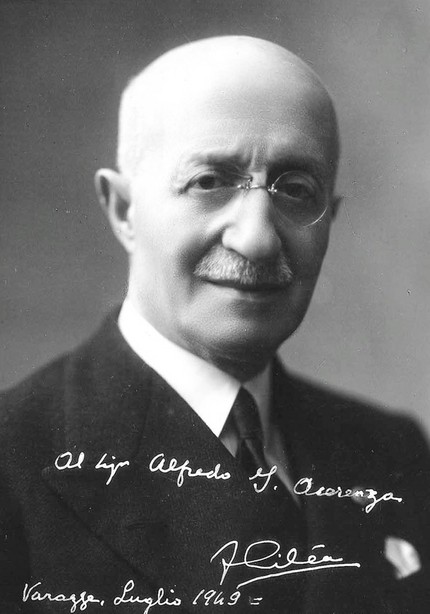

Чилеа, Франческо (итал. Francesco Cilea; 23 VII 1866, Пальми, Реджо-ди-Калабрия — 20 XI 1950, Варацце) — итальянский композитор.

В 1881–89 учился в неаполитанской консерватории «Сан-Пьетро, а Майелла» у Б. Чези (фортепиано) и П. Серрао (композиция). В 1890–92 преподавал в этой консерватории гармонию и игру на фортепиано. В 1892–96 жил в Милане, затем во Флоренции, где в 1896–1904 был профессором Музыкального института (преподавал музыкально-теоретические предметы). С 1913 директор консерватории в Палермо, в 1916–35 возглавлял консерваторию в Неаполе (в 1928 основал при ней Музыкально-исторический музей). Последние годы жизни (после 1942) провёл в Риме и в Варацце, близ Генуи.

Основная область творчества Чилеа — опера (уже в 1889 была поставлена его 1-я опера — «Джина»). Типичный представитель оперного веризма, он создал свой индивидуальный, преимущественно лирический, стиль, связанный с южноитальянской вокальной традицией.

В операх «Арлезианка» и «Адриенна Лекуврер» проявились лучшие стороны его дарования: мягкий лиризм, мелодическая щедрость и полнота музыкальной экспрессии. Этими качествами оперы Чилеа привлекали многих выдающихся певцов мира, начиная с Э. Карузо — первого исполнителя партии Федерико в опере «Арлезианка».

Сочинения:

оперы — Джина (1889, Неаполь), Тильда (1892, театр «Пальяно», Флоренция), Арлезианка (L'Arlesiana, по новелле А. Доде, 1897, «Театро лирико», Милан; 2-я ред. 1912, Неаполь), Адриенна Лекуврер (по драме Э. Скриба и Э. Легуве, 1902, «Театро лирико», Милан), Глория (1907, театр «Ла Скала», Милан; 2-я ред. 1932, Неаполь), Лесная свадьба (Il matrimonio selvaggio, 1909); 2 сюиты для оркестра (1887, 1931); Песнь жизни (Il canto della vita) для тенора, хора, оркестра и скрипки соло (1913); камерно-инструментальные ансамбли — соната для виолончели и фортепиано (1894), вариации для скрипки и фортепиано (1931), фортепианное трио (1886) и др.; романсы, вокализы.

Литература: Moschino E., Sulle opere di Fr. Cilea, Mil., 1932; Gaianus (Paglia C.), Fr. Cilea e la sua opera, Bologna, 1939; Della Corte A., Appunti per una biografia di F. Cilea, «Scenario», 1939, v. 8; De Rensis R., Fr. Cilea, Palmi, 1950; Limoncelli M., Fr. Cilea, (Mil.), 1951; Mario E. A., Fr. Cilea, в сб.: Quaderni dell'Accademia Chigiana, v. 25, Siena, 1951; Gavazzeni G., Fr. Cilea, dieci anni dopo la morte, (Mil.), 1960; D’Amiсо T., Fr. Cilea, Mil., 1960; Terenzio v. , Ricordando Fr. Cilea, в сб.: Chigiana, v. 3, 1966; Sassanelli M., Fr. Cilea, maestro di musica, di virtù, di vita, (Mil.), 1966.

О. Е. Левашёва

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

Один из веристов

Термин «музыкальный веризм» вошел в обиход давно и прочно. Произнося его, лекторы-музыковеды, равно как и авторы многочисленных книг об итальянской музыке, имеют в виду прежде всего три имени — Дж. Пуччини, Р. Леонкавалло, П. Масканьи. Но при этом обычно забывается, что лишь первый из них создал действительно шедевры, не уступающие в популярности творениям Верди, и обогатил репертуар практически всех театров мира; двое же других, написав множество самых различных сочинений, остались в истории прежде всего как авторы двух одноактных опер: «Сельская честь» и «Паяцы».

Остальные же представители этого направления и вовсе пребывают в тени: У. Джордано, Ф. Альфано, Н. Спинелли, Дж. Орефиче. Кто сегодня знает о них, пишет, говорит? А между тем и они оставили свой след в истории музыки и, более того, создали произведения, которые живут на сцене, причем не только итальянской.

В этом ряду может с полным правом быть назван и Франческо Чилеа, которого тоже, как и его более именитых современников, считают обычно «автором одной оперы». Опера эта — «Адриенна Лекуврер», обошедшая сцены буквально всего мира, входившая в репертуар лучших певцов XX века, многократно с неизменным успехом ставившаяся и у нас — последний раз совсем недавно, в 1984 году.

Разве много музыкантов, создавших произведения, столь долго выдерживающие испытание временем? Одно это — уже повод, чтобы вспомнить о Чилеа в день его юбилея.

Франческо Чилеа — один из тех, кто стал путником на мосту времени, перекинутом от романтики в наши дни. Даже трудно представить себе, что родился он за год до премьеры вердиевского «Дон Карлоса», а умер уже почти нашим современником, всего за год до премьеры прокофьевского «Каменного цветка». И при этом остался, в сущности, чужд музыкальным бурям своей эпохи; бесчисленные направления, течения, школы музыки нашего времени как бы вовсе и не коснулись его.

Пятнадцатилетним юношей поступил Чилеа в неаполитанскую консерваторию «Сан-Пьетро, а Майелла», где занимался по фортепиано у Б. Чези, а по композиции и контрапункту у П. Серрао и П. Платани. В годы учебы он сочинял преимущественно камерные ансамбли и фортепианные пьесы, но все же по доброй итальянской традиции к окончанию учебы представил оперу «Джина».

Благодаря помощи его старших коллег У. Джордано и Р. Леонкавалло сочинение было поставлено в небольшом консерваторском театре, правда, без особого резонанса. Автор же остался в своей «альма матер» преподавать фортепиано и, естественно, в свободные часы сочинять музыку для новой оперы «Тильда», которую ему заказал флорентийский театр «Пальяно». Вскоре после премьеры, встреченной вполне благожелательно, он переехал в Милан, а затем, в 1896 году — во Флоренцию, стал здесь вести класс контрапункта и теории в Музыкальном институте.

Всерьез на молодого композитора обратили внимание в 1897 году, после премьеры в Милане его очередной оперы «Арлезианка», по мотивам новеллы Альфонса Доде. Это была уже как бы новая эпоха молодого поколения веристов, и каждой премьеры публика ждала с нетерпением и надеждой, стремясь увидеть новых талантливых продолжателей национальной традиции, не «испорченных» влиянием вагнеризма.

Одним из таких композиторов стал и Чилеа. И многим тогда казалось, что среди всей блестящей плеяды, вышедшей на музыкальную арену в конце века, он — один из самых многообещающих. Успеху оперы способствовало, видимо, и участие молодого Энрико Карузо, исполнившего роль Федерико — то было, кстати, первое выступление певца в современном репертуаре, а год спустя он участвовал также в премьере «Федоры» У. Джордано.

Тот же Карузо — теперь уже достаточно знаменитый, участвовал и в премьере следующей, наиболее удачной оперы Чилеа. В 1902 году на сцене миланского Лирического театра увидела свет рампы «Адриенна Лекуврер» по драме Э. Скриба и Э. Легуве. На сей раз прием был поистине триумфальным, а последовавшие постановки оперы в «Ковент-Гардене» (1904) и «Метрополитен-опера» (1906) сделали имя автора всемирно знаменитым. И признание это было заслуженным: опера написана в лучших традициях итальянской музыки XIX века, обогащенных воздействием могучего вердиевского «Фальстафа». Напевные, протяжные мелодии, яркий темперамент, сочетание драматизма и лирической проникновенности придали опере характер привлекательный и для певцов, и для публики.

Но взятая вершина стала для Чилеа, по существу, последней: подобно П. Масканьи, Р. Леонкавалло, У. Джордано он не смог удержаться на уровне своего шедевра. Зенит композитора оказался недолговечен. И когда спустя пять лет его следующая опера «Глория» была поставлена в «Ла Скала», аудиторию, полную надежд, постигло разочарование. Прием публики был весьма сдержанным, и вскоре она сошла с репертуара.

Эта неудача, судя по всему, сыграла существенную роль в дальнейшей биографии Чилеа. Разочарованный этим музыкант почти перестал публиковать свои сочинения, посвятил себя преимущественно педагогике. В 1913–1916 годах он возглавлял консерваторию в Палермо, а затем до 1935 года свою родную консерваторию в Неаполе, при которой основал Музыкально-исторический музей.

Немало времени Чилеа уделял в эти годы редактированию своих сочинений: трижды — в 1898,1910 и 1937 годах подвергалась переработке «Арлезианка», в 1932 году в Неаполе была показана вторая редакция «Глории»; «Адриенну Лекуврер» он оставил нетронутой. Среди других сочинений мастера заметными событиями стали премьеры трех Концертных вокализов (1932), Симфонии «Лоди» для тенора, хора и оркестра (1934), второй оркестровой сюиты (1931), Вариаций для скрипки и фортепиано. Но сокровенная мечта композитора — увидеть на сцене последнюю оперу «Лесная свадьба», завершенную в 1909 году, так и не осуществилась. Кто знает, быть может, она вознаградила бы его за разочарования, принесенные неудачей «Глории».

Л. Григорьев, Я. Платек

Источник: «В мире музыки», 1991 г.