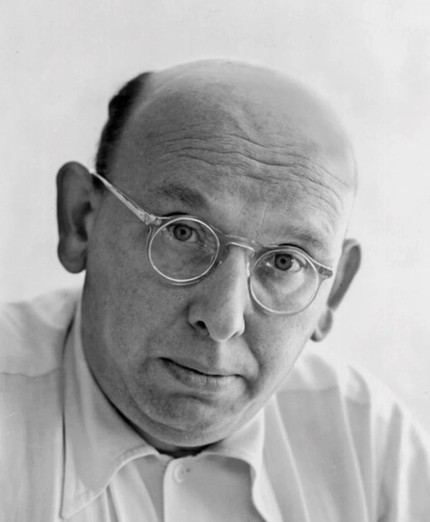

Эйслер, Ханс (Ганс) (нем. Hanns Eisler; 6 VII 1898, Лейпциг — 6 IX 1962, Берлин) — немецкий композитор, педагог и общественный деятель (ГДР). Член Коммунистической партии Германии с 1926.

Детство и юность провёл в Вене, где получил начальное музыкальное образование, в 1919–23 обучался композиции под руководством А. Шёнберга. Ранние, главным образом камерные, сочинения Эйслера созданы под сильным влиянием учителя. С 1925 жил в Берлине. Изучение марксизма, сближение с революционным искусством повлекли за собой демократизацию музыки Эйслера.

В 1927–32 Эйслер выступал на страницах коммунистической прессы, преподавал музыкально-теоретические предметы в Марксистской школе, руководил левым крылом Рабочего хорового объединения. В эти годы Эйслер работал в содружестве с поэтами Э. Вайнертом, Б. Брехтом, певцом Э. Бушем, исполнявшим многие песни и баллады Эйслера, в т. ч. «Песнь солидарности», «Красный Веддинг», «Коминтерн».

Начиная с 1927 Эйслер писал музыку для театра и кино, песни для рабочих хоров, сотрудничал с коммунистическими агитпропгруппами. Важной вехой в развитии социалистического искусства явилась его музыка к назидательным пьесам Брехта «Высшая мера» (1930) и «Мать» по М. Горькому (1931). В 1930-е гг. неоднократно бывал в СССР, написал музыку к документальному фильму о Магнитострое «Песнь о героях».

В 1933, после фашистского переворота, Эйслер покинул Германию. В 1933–38 жил в различных странах Европы, участвовал в борьбе испанских республиканцев. К этому периоду жизни Эйслера относится создание музыки к пьесе-сатире Брехта «Круглоголовые и остроголовые», ряда остропублицистических баллад и антифашистских песен, в том числе «Песни единого фронта», «Баллады о солдате», «Немецкой песни 1937 года», «Болотных солдат» (обработка мелодии, сложенной узниками концлагеря). Пафосом осуждения фашизма и войны пронизана написанная в эмиграции «Немецкая симфония» (для солистов, хора и оркестра). Тогда же появились реквием «Ленин», кантата «Против войны», 5 пьес для оркестра, радиокантата «Калифорнийская баллада», 9 камерных кантат для голоса с инструментальным сопровождением.

С 1938 жил в США, был профессором нью-йоркской «Новой школы социальных исследований»; затем работал в Лос-Анджелесе преимущественно в области кино. Совместно с Т. Адорно написал книгу «Сочинение музыки для кино» («Composing for the films», 1947). В американский период творчества на материале кинопартитур Эйслером создана большая часть инструментальных произведений: Камерная симфония для 15 инструментов, 2 септета для струнных и духовых инструментов, квинтет «14 способов описания дождя» и др.

В это время появился также ряд его лирических вокальных миниатюр, главным образом на стихи Брехта, в т. ч. цикл «Голливудская книга песен», в котором большое место занимают настроения горечи, ностальгии. Мотивами обличения войны, фашизма и буржуазного образа жизни пронизаны вокальные миниатюры «Танковая битва», «Немецкое Miserere», музыка к пьесам Брехта «Страх и нищета в Третьей империи», «Швейк во второй мировой войне», пьеса-аллегория «Галилей». Музыка Эйслера к антифашистским фильмам получила премию Американской академии киноискусства («Палачи тоже умирают», 1942; «Только одинокое сердце», 1944).

В 1947 правительство США привлекло Эйслера к суду за его политически активное искусство, якобы угрожавшее безопасности государства. В результате протестов ряда видных деятелей культуры Эйслер был освобождён из-под следствия и покинул США. Недолго пробыв в Австрии, с 1950 обосновался в Берлине, став одним из ведущих композиторов ГДР. Преподавал композицию в Высшей музыкальной школе, был одним из руководителей Академии искусств ГДР. Написал совместно с поэтом И. Вехером Государственный гимн ГДР (1949).

В этот период Эйслер создал ряд образцов возвышенной светлой гражданской лирики, опирающейся на немецкие классические традиции. Таковы кантата «Середина столетия», вокальный триптих «Пример» (слова И. В. Гёте), кантата «Ковровщики из Куян-Булака» (по Брехту). В 50-е гг. композитор работал над остросоциальной оперой-аллегорией «Доктор Фауст» на собственное либретто (не окончена).

Эйслер — автор статей, рецензий, очерков по вопросам современного музыкального искусства. Музыкально-эстетические высказывания Эйслера, содержащиеся в записанных на магнитофонную ленту интервью, опубликованы в книге «Беседы с Х. Эйслером…» Н. Нотовица (1971) и «Х. Эйслер. Беседы с Г. Бунге» (1970, 1975). Член Немецкой академии искусств. Национальная премия ГДР (1950, 1958). Имя Эйслера присвоено Высшей музыкальной школе (Берлин). Создан Государственный архив Эйслера В ФРГ, Нидерландах, Италии, Франции, в Западном Берлине проводились фестивали музыки Эйслера.

Эйслер — признанный лидер социалистического музыкального искусства на Западе. В центре его обширного наследия — всемирно известные песни и баллады революционного и антифашистского содержания, а также партитуры для кино и театра. Стиль песен и зонгов Эйслера сложился как сплав призывно-волевой маршевости и властной ораторской речитации. С его именем связано рождение современной боевой песни-марша (Kampflied), обращенной к борющимся пролетарским массам.

На вокальные сочинения Эйслера оказали влияние классический революционный фольклор, героика Л. Бетховена, маршевые темы Г. Малера. В произведениях Эйслера сочетаются сила и нежность, мужественность и приветливость. В ряде его сочинений оригинально воплощены черты гротеска, социальной сатиры (порой с пародийным использованием эффектов джаза), в позднейших — мотивы философски углублённой лирики, в которой заметно творческое развитие традиций немецкой музыкальной классики.

Эйслер создал 3 симфонии, более 30 кантат и камерно-инструментальных произведений, в которых применял (особенно в период 30-х-40-х гг.) приёмы 12-тоновой техники. В его симфониях и камерно-инструментальных произведениях ведущая роль принадлежит характерным для него жанрам Kampflied, что не исключает использования старых полифонических форм (пассакалья, инвенция, фуга) и приёмов вариантного развития.

И. В. Нестьев

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

Сочинения:

для солистов, хора и оркестра — Темп времени (Tempo der Zeit, с чтецом, сл. Д. Вебера, 1929), Высшая мера (Die Massnahme, с 3 чтецами, сл. Б. Брехта, 1930), Калифорнийская баллада (Kalifornische Ballade, сл. Э. Отвальта, 1934), реквием Ленин (сл. Брехта, 1937), Немецкая симфония (Deutsche Symphonie, с 2 чтецами, сл. Брехта и др. авторов, 1947; эпилог сочинён в 1959), Середина столетия (Mitte des Jahrhunderts, сл. И. Бехера, 1950), Картинки из военного букваря (Kriegsfibel, сл. Брехта, 1957); для голоса в сопровождении инструментального ансамбля или оркестра — Военная кантата (Kriegskantate, сл. И. Силоне, 1937), О тех, кому заткнули рот (Die den Mund aufhatten, кантата, 1937), Нет! (Nein, сл. Силоне, 1937), кантата О каторжной тюрьме (Zuchthauskantate, сл. Силоне, 1937), Кантата на смерть товарища (Kantate auf den Tod eines Genossen, слова Эйслера, 1937), Кантата о белом хлебе (Die Weissbrotkantate, сл. Силоне, 1937), Ковровщики из Куян-Булака (Die Teppichweber von Kujan-Bulak, сл. Брехта, 1957), Баллада о солдате (Ballade vom Soldaten, сл. Брехта, 1928), Спартак — 1919 (Spartakus — 1919, сл. Брехта, 1934), Баллада о приятии мира (Ballade von der Billigung der Welt, сл. Брехта, 1934) и др.; для opкестра — Маленькая симфония (1932), Камерная симфония (1940), 4 сюиты (на материале музыки к фильмам и драм. пьесам); камерно-инструментальные ансамбли — в т. ч. Прелюдия и фуга на тему BACH (для струн. трио, 1934), струнный квартет (1938), дивертисмент (для квинтета духовых, 1923), 14 способов описания дождя (Vierzehn Arten den Regen zu beschreiben, для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано, 1941); произведения для голоса в сопровождении фортепиано: Газетные вырезки (1926), 4 колыбельные матерям рабочих (4 Wiegenlieder fur Arbeitermutter, сл. Брехта, 1932), Голливудская книга песен (Die Hollywood-Elegien, сл. Брехта, 1942), Новые немецкие народные песни (Neue deutsche Volkslieder, сл. Бехера, 1950) и др.; массовые песни для голоса с оркестром или фортепиано (всего ок. 300), в т. ч.: Коминтерн (Kominternlied, сл. Б. Янке, 1929), Красный Веддинг (Roter Wedding, сл. Вайнерта, 1929), Тревожный марш (Der heimliche Aufmarsch, сл. Вайнерта, 1930), Песнь солидарности (Solidaritatslied, сл. Брехта, 1931), Песня комсомольцев Магнитки (Magnito-Komsomolzenlied, сл. С. М. Третьякова, 1932), Песнь единого фронта (Das Einheitsfrontlied, сл. Брехта, 1934), Марш 5-го полка (Marsch des 5. Regiments, сл. Петере, 1937), Песня танкистов (Lied der Tankisten, сл. Вайнерта); Левый марш (Linker Marsch), Песня о субботнике (Lied vom Subbotnik), Марш времени (Marsch der Zeit; все — на сл. В. В. Маяковского) и др.; для хора в сопровождении малого оркестра или фортепиано, в т. ч. Национальный гимн ГДР (сл. Бехера, 1949); для хора a cappella, в т. ч. Против войны (Gegen den Krieg, кантата в форме вариаций для смеш. хора, сл. Брехта, 1936); музыка к спектаклям драматических театров (40) — в т. ч. к пьесам Брехта: «Высшая мера» (1930), «Мать» (соч. 1931; 1932, Берлин), «Красное ревю» (1932, Берлин), «Круглоголовые и остроголовые» (соч. 1934; 1936, Копенгаген), «Страх и отчаяние в Третьей империи» (1945, Нью-Йорк), «Жизнь Галилея» (1947, Лос-Анджелес), «Дни Коммуны» (1956, Карл-Маркс-штадт), «Швейк во второй мировой войне» (1958, Варшава), «Сны Симоны Машар» (соч. 1955; 1957, Франкфурт-на-Майне); музыка к кинофильмам (40), в т. ч. «Опус III» (1927), «Ничейная земля» (1931, совм. с К. Шредером), «Песнь о жизни» (1931, совм. с Ф. Холлендером), «Куле Вампе, или Кому принадлежит мир?» (1932), «Слово имеет юность» («Магнитогорск, или Комсомол», 1932), «400 миллионов» (1939), «Палачи тоже умирают» (1942), «Хлеб наш насущный» (1949), «Совет богов» (1950), «Вильгельм Пик» (1951), «Салемские колдуньи» (1957), «Эскадрилья „Летучая мышь“» (1958), «Мутные воды» (1959) и др.

Литературные сочинения: Избранные статьи. Беседы о музыке, М., 1973; Я не верю в «свободное искусство», «СМ», 1973, No 7; Composing for the films, N. Y.-L., 1947 (нем. пер.- Komposition fur den Film, В., 1949); Gesellschaftliche Grundfragen der modernen Musik, «Aufbau», 1948, H. 7; Arnold Sehonberg, В., 1955; Eine Auswahl von Reden und Aufsatze, Lpz., 1961; Aus meiner Praxis, «Musik und Gesellschaft», 1963, Jahrg. 13, No 9; Gesprache, «Musik und Gesellschaft», 1965, Jahrg. 15, также в «Neues Forum», 1968, Jahrg. 15; Bunge H., Fragen Sie mehr ьber Brecht, Mьnch., 1970, под назв. Hans Eisler, Gesprдche mit Hans Bunge, Lpz., 1975; Notowiez N., Gesprдche mit H. Eisler und Gerhart Eisler, В., 1971; Materialien zu einer Dialektik der Musik, Lpz., 1973; Musik und Politik, Lpz., 1973.

Литература: Друскин М., Ганс Эйслер и рабочее музыкальное движение в Германии, М., 1934; его же, Ганс Эйслер о своем времени и о себе, «МЖ», 1973, No 12, то же, в его кн.: Исследования. Воспоминания, Л.-М., 1977; Реблинг Э.,Ганс Эйслер, «СМ», 1957, No 6; Майер Э., Ганс Эйслер — певец рабочего класса, «СМ», 1958, No 7; Hестьев И., Ганс Эйслер и его песенное творчество, М., 1962; его же, Певец социалистической Германии, «СМ», 1962, No 12; его же, Lieder und Artikel Hanns Eislers in der sowjetischen Presse, «Beitrage zur Musikwissenschaft», 1969, Jahrg. 10, H. ½; его же, Ганс Эйслер — художник, мыслитель, трибун, «СМ», 1977, No 1; его же, Ганс Эйслер, его время, его песни, М., 1981; Шнеерсон Г., Борец за революционное преобразование мира, «СМ», 1973, No 7; Ганс Эйслер перед судом американской реакции, «СМ», 1965, No 2; Бунге Г., «Я даже не знаю чем он не интересовался», «СМ», 1969, No 11–12; Ступель А., Ганс Эйслер. Краткий очерк жизни и творчества, Л. 1970; Ганс Эйслер — социалистический композитор, «ГДР», 1973, № 6; Назарова В., Масштабность, публицистичность, глубина, «СМ», 1973, No 7; её же, Ганс Эйслер — Бертольд Брехт. Творческое содружество, Л., 1980; Грабс М., Вклад Ганса Эйслера в музыкальное воспитание, в кн.: Социалистическая музыкальная культура, М., 1974; Ratz E., Hanns Eisler, «Musikblatter des Anbruch», 1924, Jahrg. 6; Stuckensehmidt H. H., Hanns Eisler, там же, 1928, Jahrg. 10; Mersmann H., Hanns Eisler, «Melos», 1928; Jahrg. 7, H. 2; Rebling E., Ein Blick in ein grosses Werk. Zum Liedschaffen Hanns Eislers, «Musik und Gesellschaft», 1957, Jahrg. 7, No 1; Hanns Eisler, «Musik und Gesellschaft», 1958, Jahrg. 8, No 6 (Sonderheft); Zum 60. Geburtstag Hanns Eislers; Vetter W., Das Wissen um die soziale Rolle der Musik. Streiflichter auf der Wirken Hanns Eislers, в сб.: Festschrift H. Besseler, Lpz., 1961; Brockhaus H. A., Hanns Eisler, Lpz., 1961; его же, Die Bedeutung der Oktoberrevolution fur das Schaffen Hanns Eislers, «Musik und Gesellschaft», 1968, Jahrg. 18, No 3; его же, Probleme der Hanns-Eisler-Forschung, «Musik und Gesellschaft», 1969, Jahrg. 19, No 3; Lammel I., Hanns Eisler und die proletarisch-revolutionдre deutsche Musik der zwanziger Jahren, «Musik und Gesellschaft», 1963, Jahrg. 13, No 1; Notowiсz N., Eisler und Schцnberg, «Deutsche Jahrbuch der Musikwissenschaft fьr 1963», Jahrg. 8; «Sinn und Form», 1964, Jahrg. 16 (Sonderheft); Elsner J., Der Einfluss der Arbeitermusikbewegung auf der Kampfmusik Hanns Eislers, «Beitrage zur Musikwissenschaft», 1964, Jahrg. 6; его же, Zum 70. Geburtstag Hanns Eislers: die Majakowski-Vertonungen, «Musik und Gesellschaft», 1968, Jahrg. 18, No 7; его же, Einiges zur Entwicklung Hanns Eislers in den 20-en Jahren, «Sammelbande zur Musikgeschichte der DDR», Bd 1, В., 1969; его же, Zur vokalsolistischen Vortragsweise der Kampfmusik Hanns Eislers, Lpz., 1971; Notowicz N. und Eisner J., Hanns Eisler. Quellennachweise, Lpz., 1966; Grabs M., Gesprache mit Hanns Eisler, «Musik und Gesellschaft», 1966, Jahrg. 16, No 5; eго же, Uber Hanns Eislers Kammerkantaten, «Musik und Gesellschaft». 1968, Jahrg. 18, No 7; его же, Film- und Buhnenmusik im sinfonischen Werk Hanns Eislers, в кн.: Sammelbande zur Musikgeschichte der DDR, Bd 1, В., 1969; Knehler G., Erinnerungen an Hanns Eisler, «Beitrage zur Musikwissenschaft», 1969, Jahrg. 11; Freunde und Schьler ьber Eisler, «Musik und Gesellschaft», 1973, Jahrg. 23, No 7; H. Eisler, «Beitrдge zur Musikwissenschaft», 1973, Jahrg. 15, H. ½ (Sonderheft); Klemm E., H. Eisler fur sie portratiert, Lpz., 1973 (рус. пер. под назв.: Ганс Эйслер. Творческий портрет, М., 1979); Hanns Eisler heute, «Musik und Gesellschaft», 1974, Jahrg. 24, No 2; H. Eisler, Arbeitshefte der Akademie der Kunste der DDR (Sektion Musik), No 19, В., 1974; Dumling A., Schonberg und sein Schuler Hanns Eisler. Ein dokumentarischer Abriss, «Mf», 1976, No 4; Вetz A., Hanns Eisler: Musik einer Zeit, die sich eben bildet, Mьnch., 1976; Schumacher J., Erinnerungen an Hanns Eisler, «Musik und Gesellschaft», 1977, Jahrg. 27, No 9; Szmolyan W., Schonberg und Eisler, «ЦMz», 1978, Jahrg. 33, H. 9; Sсhebera J., Hanns Eisler im USA-Exil, В., 1978; его же, Hanns Eisler. Eine Bildbiografie, В., 1981.

Составитель О. В. Хиловская

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

В конце 20-х годов в рабочих районах Берлина, а затем в широких кругах германского пролетариата стали, распространяться боевые массовые песни Ганса Эйслера — композитора-коммуниста, в дальнейшем сыгравшего выдающуюся роль в истории революционной песни XX века. В содружестве с поэтами Бертольтом Брехтом, Эрихом Вайнертом, певцом Эрнстом Бушем Эйслер вводит в обиход новый тип песни — песню-лозунг, песню-плакат, призывающую к борьбе против мира капитализма. Так возникает песенный жанр, приобретший наименование «Kampflieder»- «песни борьбы». К этому жанру Эйслер пришел сложным путем.

Ганс Эйслер родился в Лейпциге, но прожил здесь недолго, всего четыре года. Детство и юность он провел в Вене. Занятия музыкой начались в раннем возрасте, в 12 лет он пытается сочинять. Без помощи педагогов, учась только на примерах известной ему музыки, Эйслер пишет свои первые сочинения, отмеченные печатью дилетантизма. Юношей Эйслер вступает в молодежную революционную организацию, а когда началась первая мировая война, он активно участвует в создании и распространении агитационной литературы, направленной против войны.

Ему было 18 лет, когда он попал на фронт солдатом. Здесь впервые скрестились в его сознании музыка и революционные идеи и возникли первые песни — отклики на окружающую его действительность.

После войны, вернувшись в Вену, Эйслер поступает в консерваторию и становится учеником Арнольда Шёнберга, создателя додекафонической системы, призванной разрушить веками слагавшиеся принципы музыкальной логики и материалистической музыкальной эстетики. В педагогической же практике тех лет Шёнберг обращался исключительно к классической музыке, ориентируя своих учеников на сочинение по строгим каноническим правилам, имеющим глубокие традиции.

Годы, проведенные в классе Шёнберга (1918–1923), дали Эйслеру возможность изучить основы композиторской техники. В его фортепианных сонатах, Квинтете для духовых инструментов, хорах на стихи Гейне, изысканных миниатюрах для голоса, флейты, кларнета, альта и виолончели сказывается и уверенная манера письма, и наслоения разнородных влияний, в первую очередь, естественно, влияние учителя, Шёнберга.

Эйслер близко сходится с руководителями хорового самодеятельного искусства, очень развитого в Австрии, и вскоре становится одним из наиболее страстных поборников массовых форм музыкального просвещения в рабочей среде. Тезис «Музыка и революция» становится определяющим и нерушимым на всю его жизнь. Именно поэтому он испытывает внутреннюю необходимость пересмотра эстетических позиций, привитых Шёнбергом и его окружением. В конце 1924 года Эйслер переезжает в Берлин, где так напряженно бьется пульс жизни германского рабочего класса, где влияние коммунистической партии растет с каждым днем, где выступления Эрнста Тельмана прозорливо указывают трудящимся массам на то, какую опасность таит в себе все более активизирующаяся деятельность реакции, идущей к фашизму.

Первые выступления Эйслера в качестве композитора вызывают в Берлине подлинный скандал. Поводом для него было исполнение вокального цикла на тексты, заимствованные из газетных объявлений. Задача, которую Эйслер поставил перед собой, была ясна: нарочитым прозаизмом, будничностью нанести «пощечину общественному вкусу», имея в виду вкусы обывателей, мещан, как это практиковали русские футуристы в своих литературных и устных выступлениях. На исполнение «Газетных объявлений» критика прореагировала соответствующим образом, не скупясь в выборе бранных слов и оскорбительных эпитетов.

Сам же Эйслер отнесся к эпизоду с «Объявлениями» достаточно иронически, понимая, что возбуждение переполоха и скандалов в обывательском болоте вряд ли стоит рассматривать как событие серьезное. Продолжая начатую еще в Вене дружбу с рабочей самодеятельностью, Эйслер получает в Берлине значительно более широкие возможности, связав свою деятельность с Марксистской рабочей школой, одним из очагов идеологической работы, организованным Центральным Комитетом Коммунистической партии Германии. Именно здесь завязывается его творческая дружба с поэтами Бертольтом Брехтом и Эрихом Вайнертом, с композиторами Карлом Ранклем, Владимиром Фоглем, Эрнстом Мейером.

Следует помнить, что конец 20-х годов — время тотального успеха джаза, новинки, появившейся в Германии после войны 1914–18 годов. Эйслера привлекают в джазе тех времен не сентиментальные вздохи, не чувственная томность медленного фокстрота и не суматоха модного тогда танца «шимми» — он высоко оценивает четкость отрывистого ритма, нерушимой канвы маршевой сетки, на которой отчетливо выделяется мелодический рисунок.

Так возникают песни и баллады Эйслера, приближающиеся по своим мелодическим очертаниям в одних случаях к речевым интонациям, в других — к немецкой народной песне, но всегда основанные па полном подчинении исполнителя железной поступи ритма (чаще всего маршевого), на патетической, ораторской динамике. Огромную популярность завоевывают такие песни, как «Коминтерн» («Заводы, вставайте!»), «Песнь солидарности» на текст Бертольта Брехта:

Пусть встают земли народы,

Чтобы сила их слилась,

Чтобы стать земле свободной,

Чтобы земля кормила нас!

Или такие песни, как «Песни собирателей хлопка», «Болотные солдаты», «Красный Веддинг», «Песнь о черством хлебе», получившие известность в большинстве стран мира и испытавшие на себе судьбу подлинно революционного искусства: привязанность и любовь одних социальных групп и ненависть их классовых антагонистов.

Эйслер обращается и к более развернутой форме, к балладе, но и здесь он не ставит перед исполнителем чисто вокальных трудностей — тесситурных, темповых. Все решает страстность, патетика интерпретации, разумеется, при наличии соответствующих вокальных ресурсов. Этот исполнительский стиль обязан в наибольшей степени Эрнсту Бушу — человеку, подобно Эйслеру, посвятившему себя музыке и революции.

Драматический актер с широкой амплитудой воплощенных им образов: Яго, Мефистофель, Галилей, герои пьес Фридриха Вольфа, Бертольта Брехта, Лиона Фейхтвангера, Георга Бюхнера — он обладал своеобразным певческим голосом, баритоном высокого металлического тембра. Поразительное чувство ритма, идеальная дикция в сочетании с актерским искусством перевоплощения помогли ему создать целую галерею социальных портретов в различных жанрах — от простенькой песенки до дифирамба, памфлета, ораторского агитационного выступления.

Более точного совпадения композиторского замысла и исполнительского воплощения, чем ансамбль Эйслер — Буш, трудно себе представить. Их совместное исполнение баллады «Тайный поход против Советского Союза» (Эта баллада известна под названием «Тревожный марш») и «Баллады инвалидов войны» производили неизгладимое впечатление.

Приезды Эйслера и Буша в Советский Союз в 30-х годах, их встречи с советскими композиторами, писателями, беседы с А. М. Горьким оставили глубокий след не только в воспоминаниях, но и в реальной творческой практике, так как многие исполнители восприняли стилевые черты интерпретации Буша, а композиторы — специфическую манеру письма Эйслера. Такие разные песни, как «Полюшко-поле» Л. Книппера, «Вот солдаты идут» К. Молчанова, «Бухенвальдский набат» В. Мурадели, «Если бы парни всей земли» В. Соловьева-Седого, при всем их своеобразии, унаследовали гармонические, ритмические, в чем-то и мелодические формулы Эйслера.

Приход фашистов к власти провел демаркационную линию в биографии Ганса Эйслера. По одну сторону оказалась та ее часть, которая связана была с Берлином, с десятилетней напряженной партийной и композиторской деятельностью, по другую — годы скитаний, пятнадцать лет эмиграции, сначала в странах Европы, а затем в США.

Когда в 1937 году испанские республиканцы подняли знамя борьбы против фашистских банд Муссолини, Гитлера и собственной контрреволюции, Ганс Эйслер и Эрнст Буш оказались в рядах республиканских отрядов плечом к плечу с добровольцами, устремившимися из многих стран на помощь испанским братьям. Здесь, в окопах Гвадалахары, Университетского городка, Толедо звучали только что сочиненные Эйслером песни. Его «Марш Пятого полка» и «Песню 7 января» пела вся республиканская Испания. В песнях Эйслера звучала такая же непреклонность, как в лозунгах Долорес Ибаррури: «Лучше погибнуть стоя, чем жить на коленях».

И когда объединенные силы фашизма задушили республиканскую Испанию, когда реальной стала угроза мировой войны, Эйслер переехал в Америку. Здесь он отдает свои силы педагогике, концертным выступлениям, сочинению киномузыки. В этом жанре Эйслер стал работать особенно интенсивно после переезда в крупный центр американской кинематографии — Лос-Анжелес.

И, хотя его музыка получала высокую оценку деятелей кино и даже удостаивалась официальных наград, хотя Эйслер пользовался дружеской поддержкой Чарли Чаплина, жизнь его в Штатах была не сладкой. Композитор-коммунист не вызывал симпатий официальных лиц, особенно из числа тех, кому по долгу службы надлежало «следить за идеологией».

Тоска по Германии сказывается во многих произведениях Эйслера. Может быть, всего сильней в крохотной песне «Германия» на стихи Брехта.

Край моей печали,

Ты теперь вдали,

Сумерки застлали

Небеса твои.

Новый день настанет,

Вспомнишь ты не раз

Песнь, что пел изгнанник

В этот горький час.

Мелодия песни близка немецкому фольклору и одновременно песням, выросшим на традициях Вебера, Шуберта, Мендельсона. Кристальная чистота напева не оставляет сомнений в том, из каких душевных глубин вытек этот мелодический ручеек.

В 1948 году Ганс Эйслер был внесен в списки «нежелательных иностранцев», — так звучало обвинение. Как указывает один из исследователей, «чиновник-маккартист назвал его Карлом Марксом в музыке. Композитор был заключен в тюрьму». А спустя короткое время, несмотря на вмешательство и хлопоты Чарли Чаплина, Пабло Пикассо и многих других крупнейших деятелей искусства, «страна свободы и демократии» выслала Ганса Эйслера в Европу.

Английские власти старались не отстать от своих заокеанских коллег и отказали Эйслеру в гостеприимстве. Некоторое время Эйслер живет в Вене. В Берлин он переезжает в 1949 году. Волнующими были встречи с Бертольтом Брехтом, с Эрнстом Бушем, но самой волнующей была встреча с народом, певшим и старые довоенные песни Эйслера, и его новые песни. Здесь, в Берлине, Эйслер написал песню на стихи Иоганнеса Бехера «Мы воспрянем из руин и построим светлое будущее», которая была Национальным гимном Германской Демократической Республики.

В 1958 году торжественно было отмечено 60-летие Эйслера. Он продолжал писать много музыки для театра и кино. И снова Эрнст Буш, чудом спасшийся из застенков гитлеровских концлагерей, запел песни своего друга и соратника. На этот раз «Левый марш» на стихи Маяковского.

7 сентября 1962 года Ганс Эйслер умер. Его имя присвоено Высшей музыкальной школе в Берлине.

Далеко не все произведения названы в этом небольшом очерке. Преимущество отдано песне. Вместе с тем камерная и симфоническая музыка Эйслера, его остроумнейшие музыкальные оформления спектаклей Бертольта Брехта, музыка к десяткам фильмов вошли не только в биографию Эйслера, но и в историю развития этих жанров. Пафос гражданственности, верность идеалам революции, воля и талант композитора, знающего свой народ и поющего вместе с ним, — все это придало неотразимость его песням, могучему оружию композитора.

Л. Энтелис

Источник: Силуэты композиторов XX века, 1975 г.