Violin Sonata (A-dur)

Сезар Франк долгое время не был «избалован» признанием своих произведений. Важную роль в популяризации его творчества сыграл Эжен Изаи. Этот прославленный скрипач считал своим долгом ознакомление публики с малоизвестными или совершенно неизвестными ей произведениями. Он стал первым интерпретатором многих творений своих современников – Камиля Сен-Санса, Габриеля Форе, Клода Дебюсси. С Сезаром Франком музыканта связывали не только дружеские отношения – скрипач был почитателем таланта Франка. Именно ему посвятил композитор свою единственную скрипичную сонату, которая была завершена в 1886 г.

Соната ля мажор принадлежит к самым вдохновенным и интересным образцам скрипичной литературы. Некоторые черты – умеренный темп в начале, инструментальный речитатив в третьей части, полифонические формы в финале (изложение главной партии в виде канона) напоминают об эпохе барокко, но хроматизированная гармония, характерная для позднеромантического стиля, предвосхищает искания импрессионистов. Скрипичная партия на протяжении всего произведения остается одноголосной – двойные ноты не используются, и это позволило впоследствии сделать переложение для флейты. Существует также виолончельная версия, созданная виолончелистом Жюлем Дельсаром и удостоившаяся одобрения самого Франка.

Очень интересно решено построение сонатного цикла. Из четырех частей три написаны в сонатной форме, но каждый раз она преломляется по-разному: свободная «лирическая поэма» в первой части, романтическое сонатное allegro во второй, сочетание сонатной формы и рондо в четвертой.

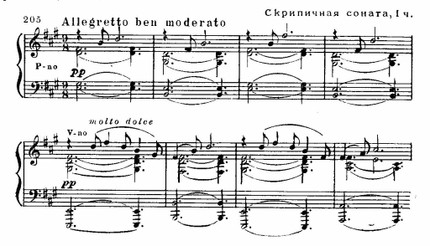

Светлая лирика первой части – Allegretto ben moderato – вероятно, навеяна общением с природой (насладиться общением с нею Франку удавалось не так уж часто, но каждый раз это доставляло ему большую радость). Мелодия движется по тонам нонаккорда, который композитор не торопится разрешать, словно любуясь его красочностью. В тему постепенно вливаются хроматизмы, и непосредственно из ее развития вытекает вторая тема – ариозно-песенная. В процессе развития музыкальная ткань окрашивается в драматические тона, но ненадолго – атмосфера светлой лирики возвращается в репризе.

В противоположность лирической первой части, вторая – насыщена яркими контрастами и драматизмом. Беспокойная главная партия с синкопированным ритмом, сопровождаемая тревожными фигурациями, сменяется оминоренной первой темой первой части, играющей в сонате роль сквозного лейтмотива, затем появляется восторженная побочная. В разработке темы переплетаются в полифоническом развитии.

Весьма необычна для сонатного цикла третья часть – Recitativo-Fantasia. Ее возвышенная строгость заставляет вспомнить о баховских творениях. Лейттема возникает и здесь – она появляется в фортепианной партии, но главную роль все-таки играет скрипка с ее «речевыми» интонациями. Второй раздел, напоминающий арию, построен на спокойной, пасторальной теме, в развитие которой вторгается лейттема.

Драматизм первых трех частей оттеняется стихией незамутненной радости, безраздельно господствующей в финале – Allegro mosso. В нем представлен принцип тематического синтеза – в четвертой части появляются темы из предыдущих. Пасторальные интонации сопоставляются со страстной темой третьей части. Тема-рефрен, напоминающая простую французскую народную песню, излагается в виде канона. Близкая к ней пасторальная тема фантазии из третьей части выполняет роль эпизода, перемежая проведение первой темы в разных тональностях. Начало разработки предваряется проведением лейттемы, и с этого момента сонатность доминирует над рондообразностью. Атмосфера праздника, радости достигает апогея в стремительной репризе и коде.

Рукопись Сонаты для скрипки и фортепиано ля мажор была преподнесена Изаи как подарок к свадьбе. Музыкант был очень тронут таким даром: «Это подарок не мне одному, а всему миру, – говорил он. – Чтобы передать его, я приложу все силы артиста и страстного почитателя гения «папаши Франка», еще не признанного. После единственной репетиции он исполнил сонату в день своей свадьбы, а аккомпанировала ему французская пианистка Мари Борд-Пен. При ее участии три месяца спустя – в декабре 1886 г. – состоялся концерт, на котором наряду с другими творениями Франка (Квинтетом и Прелюдией, хоралом и фугой) прозвучала и Соната. Скрипач Арман Паран – концертмейстер оркестра Колонна – упрекнул Эжена Изаи в том, что он исполняет Сонату не в тех темпах, которые указал автор, но Франк заступился за исполнителя: «Это возможно, но успокойтесь, я думаю, что прав именно он». Эжен Изаи играл посвященную ему сонату в разных странах Европы, включая Россию, а также в Америке, тем самым прославляя имя Франка. Когда скрипач позировал Константину Менье для скульптурного портрета, тот попросил его сыграть эту сонату – по мнению художника, именно при ее исполнении лицо музыканта приобретало особенно одухотворенное выражение.

Одним из наиболее известных сочинений Франка является скрипичная соната. Сильно впечатляет ее начало, предвосхищающее излюбленные музыкальные образы Дебюсси: в звучании пасторальных зовов образуется нонаккорд. Эти «зовы», которыми пронизана вся первая часть, возникают и во второй части (побочная партия), и в третьей (начальный речитатив); их отголоски слышны в финале (эпизод e-moll):

Лаконично изложена светлая, идиллическая первая часть; лишь во второй теме прорывается столь свойственное Франку чувство страстного томления. В отличие от «сонатинного» склада начальной части, изложение следующей — взволнованное, мятущееся, богатое разнообразными оттенками настроений — передано в конфликтной форме сонатного allegro.

Третья часть озаглавлена «Речитатив-фантазия». Это драматургический центр сонаты, от которого протягиваются тематические нити к финалу. Сначала (в «речитативе») звучат пасторальные зовы из первой части, но характер их более напряженный и импровизационный; затем возникают две новые чудесные темы: первая — нежно-поэтичная (dolcissimo espressivo) и вторая — «размашистая», мужественно-устремленная (dramatico).

Душевный покой, сердечное тепло излучает музыка финала, написанного в форме рондо. Мелодический рисунок главной темы прост — подобен народной песне, но сколько изобретательности вносит композитор в ее каноническое изложение: будто соревнуясь друг с другом, скрипка и фортепиано стремятся все более проникновенно пропеть эту прекрасную мелодию. В контрастирующих эпизодах проводятся обе темы предшествующей части; каждая из них — дважды. В коде финала утверждается радость ликования.

М. Друскин