...Нет имени чище, чем имя этой великой простосердечной души. Почти все, кто приближались к Франку, испытали на себе его неотразимое обаяние...

Р. Роллан

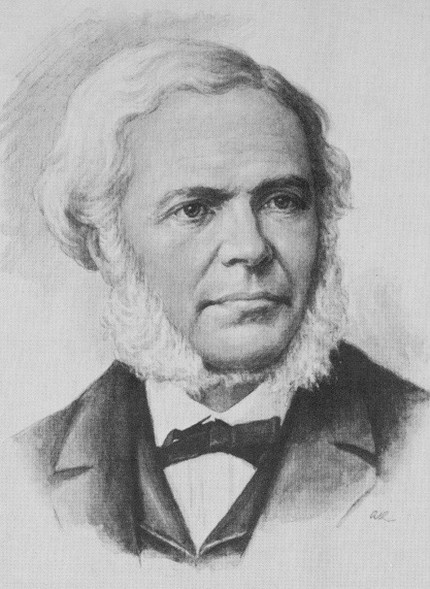

Сезар Франк — необычная фигура во французском музыкальном искусстве, незаурядная, своеобразная личность. Р. Роллан писал о нем от имени героя романа Жана Кристофа: «...этому неземному Франку, этому святому от музыки удалось пронести через жизнь, полную лишений и всеми презираемого труда, немеркнущую ясность терпеливой души, и отсюда — та смиренная улыбка, что осеняла светом добра его творчество».

К. Дебюсси, не избежавший обаяния Франка, вспоминал о нем: «Этот человек, который был несчастным, непризнанным, обладал детской душой настолько неистребимо доброй, что он мог созерцать всегда без горечи недоброжелательность людей и противоречивость событий». Сохранились свидетельства многих крупных музыкантов об этом человеке редкой душевной щедрости, удивительной ясности и простодушия, которые вовсе не говорили о безоблачности его жизненного пути.

Отец Франка принадлежал к старому роду придворных фламандских живописцев. Художественные семейные традиции позволили ему рано заметить незаурядное музыкальное дарование сына, однако в его характере возобладала предприимчивость финансиста, побудившая ради материальной выгоды эксплуатировать пианистическую одаренность маленького Сезара. Тринадцатилетний пианист получает признание в Париже — столице музыкального мира тех лет, украшенной пребыванием крупнейших мировых знаменитостей — Ф. Листа, Ф. Шопена, В. Беллини, Г. Доницетти, Н. Паганини, Ф. Мендельсона, Дж. Мейербера, Г. Берлиоза. С 1835 г. Франк живет в Париже и продолжает свое образование в консерватории. Для Франка все большее значение приобретают занятия сочинением, из-за чего происходит разрыв его с отцом.

Рубежным в биографии композитора оказался важный для истории Франции 1848 г. — отказ от концертной деятельности ради композиторского творчества, женитьба на Фелисите Демуссо, дочери актеров театра французской комедии. Интересно, что последнее событие совпадает с революционными событиями 22 февраля — свадебный кортеж вынужден перелезть через баррикады, в чем им помогли повстанцы. Не до конца понимавший события Франк считал себя республиканцем и откликнулся на революцию сочинением песни и хора.

Необходимость обеспечивать семью заставляет композитора постоянно заниматься частными уроками (из объявления в газете: «Г-н Сезар Франк... возобновляет частные уроки...: фортепиано, теоретическая и практическая гармония, контрапункт и фуга...»). Он не смог позволить себе отказаться от этой ежедневной многочасовой изнуряющей работы до конца дней и даже получил травму от толчка омнибуса на пути к одному из своих учеников, приведшую его впоследствии к смерти.

Поздно пришло к Франку признание его композиторского творчества — основного дела его жизни. Первый успех ему довелось испытать лишь в 68 лет, мировое же признание его музыка заслужила лишь после смерти творца.

Однако любые жизненные невзгоды не поколебали здоровой силы духа, наивного оптимизма, доброжелательности композитора, вызывавших симпатии современников и потомков. Он находил, что ходьба на уроки полезна для здоровья и умел получать удовольствие даже от посредственного исполнения своих произведений, нередко принимая равнодушие публики за радушный прием. Видимо, в этом сказалось и национальное своеобразие его фламандского темперамента.

Ответствен, точен, спокойно суров, благороден был Франк в своей работе. Подвижнически однообразен был образ жизни композитора — подъем в 4 ч. 30 мин., 2 часа работы для себя, как он называл сочинение, в 7 утра он уже отправлялся на уроки, возвращаясь домой лишь к ужину, и, если к нему не приходили в этот день его ученики по классу органа и композиции, у него оставалась еще пара часов на доработку своих произведений. Это без преувеличения можно назвать подвигом самоотверженной работы не ради денег или успеха, но ради верности себе, делу своей жизни, своему призванию, высшему мастерству.

Франком создано 3 оперы, 4 оратории, 5 симфонических поэм (в т. ч. Поэма для фортепиано с оркестром), часто исполняемые Симфонические вариации для фортепиано с оркестром, великолепная Симфония, камерно-инструментальные произведения (в частности, нашедшие продолжателей и подражателей во Франции Квартет и Квинтет), любимая исполнителями и слушателями Соната для скрипки и фортепиано, романсы, фортепианные произведения (особое признание публики заслужили крупные одночастные композиции — Прелюдия, хорал и фуга и Прелюдия, ария и финал), около 130 пьес для органа.

Музыка Франка всегда значительна и благородна, одушевлена высокой идеей, совершенна по конструкции и при этом полна звукового очарования, красочности и выразительности, земной красоты и возвышенной одухотворенности. Франк явился одним из создателей французской симфонической музыки, открыв вместе с Сен-Сансом эпоху крупных по масштабу, серьезных и значительных по мысли симфонических и камерных произведений. В его Симфонии сочетание романтически мятущегося духа с классической стройностью и соразмерностью формы, органной густотой звучания создает неповторимый облик сочинения самобытного и оригинального.

Удивительным было у Франка чувство «материала». Он владел ремеслом в высшем смысле этого слова. Несмотря на работу урывками, в его произведениях нет разрывов и клочковатости, музыкальная мысль течет непрерывно и естественно. Он обладал редкой способностью продолжать сочинение с любого места, на котором он вынужден был прерваться, ему не нужно было «входить» в этот процесс, видимо, он постоянно носил в себе свое вдохновение. При этом он мог работать одновременно над несколькими произведениями, причем никогда не повторял дважды однажды найденной формы, приходя в каждом сочинении к принципиально новому решению.

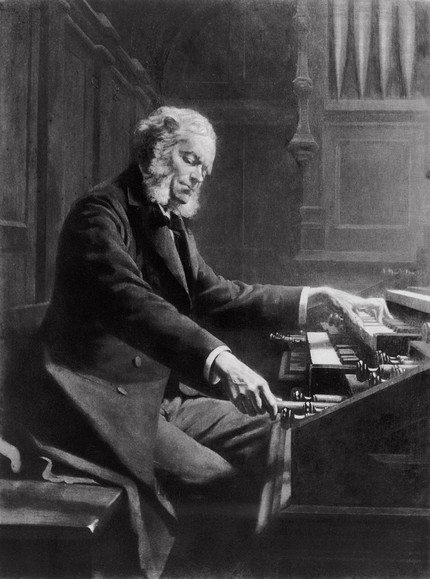

Великолепное владение высшим композиторским мастерством проявилось в органных импровизациях Франка, в этом почти забытом со времен великого И. С. Баха жанре. Франка — известного органиста — приглашали на торжественные церемонии открытия новых органов, такой чести удостаивались только крупнейшие органисты. До конца дней не реже двух-трех раз в неделю Франк играл в церкви Св. Клотильды, поражая своим искусством не только прихожан.

Современники вспоминают: «...он приходил, чтобы возжечь пламя своих гениальных импровизаций, зачастую более ценных, чем многие старательно обработанные образцы, мы... забывали обо всем на свете, созерцая напряженно-внимательный профиль и в особенности мощный лоб, вокруг которого как бы вились вдохновенные мелодии и изысканные гармонии, отраженные пилястрами собора: наполняя его, они затем терялись наверху в его сводах». Импровизации Франка слышал Лист. Ученик Франка В. д’Энди пишет: «Лист вышел из церкви... искренне взволнованный и восхищенный, произнося имя И. С. Баха, сопоставление с которым само собою возникало в его сознании... „Этим поэмам предназначено место рядом с шедеврами Себастьяна Баха!“, — воскликнул он».

Велико влияние органного звучания на стиль фортепианных и оркестровых произведений композитора. Так, одно из самых популярных его произведений — Прелюдия, хорал и фуга для фортепиано — вдохновлено органными звучаниями и жанрами — взволнованное токкатное прелюдирование с охватом всего диапазона, спокойная поступь хорала с ощущением непрерывно тянущегося органного звука, масштабная фуга с баховскими интонациями вздоха-жалобы, да и сам пафос музыки, широта и возвышенность темы как бы привнесли в фортепианное искусство речь истового проповедника, убеждающего человечество в высоте, скорбной жертвенности и этической ценности его предназначения.

Истинной любовью к музыке и к своим ученикам была пронизана педагогическая деятельность Франка в Парижской консерватории, где его класс органа стал центром изучения композиции. Поиски новых гармонических красок и форм, интерес к современной музыке, удивительное знание огромного количества произведений различных композиторов привлекало к Франку молодых музыкантов. Среди его учеников были такие интересные композиторы, как Э. Шоссон или В. д’Энди, открывший в память учителя Schola cantorum, призванную развивать традиции великого мастера.

Всеобщим было посмертное признание композитора. Один из прозорливых его современников писал: «Г-н Сезар Франк... будет считаться в XX веке одним из самых великих музыкантов XIX-го». Произведения Франка украшали репертуар таких крупнейших исполнителей, как М. Лонг, А. Корто, Р. Казадезюс. Э. Изаи исполнял Скрипичную сонату Франка в мастерской скульптора О. Родена, лицо его в момент исполнения этого удивительного произведения было особенно вдохновенно, и известный бельгийский скульптор К. Менье воспользовался этим при создании портрета знаменитого скрипача.

Традиции музыкального мышления композитора преломились в творчестве А. Онеггера, частично отразились в произведениях русских композиторов Н. Метнера и Г. Катуара. Вдохновенная и строгая музыка Франка убеждает в ценности этических идеалов композитора, которые позволили ему стать примером высокого служения искусству, беззаветной преданности своему делу и человеческому долгу.

В. Базарнова

Источник: Творческие портреты композиторов, 1990 г.

Франк, Сезар Огюст (фр. César Franck; 10 XII 1822, Льеж — 8 XI 1890, Париж) — французский композитор, органист, педагог. По происхождению бельгиец.

Учился в Льежскои консерватории, брал уроки композиции в Париже у А. Рейхи (с 1835), позднее занимался в Парижской консерватории под рук. П. Ж. Циммермана (фортепиано), Ф. Бенуа (орган), Э. Леборна (композиция). С 13 лет успешно выступал как пианист в городах Бельгии и в Париже. В 1842 познакомился с Ф. Листом, который оказал ему поддержку, способствовал изданию его произведений.

С 1843 Франк постоянно жил в Париже. С 1851 органист церкви Сен-Жан-Сен-Франсуа, с 1858 до конца жизни — церкви Сент-Клотильд. С 1872 профессор Парижской консерватории по классу органа (преемник Ф. Бенуа), который под его руководством превратился в школу композиции; из нее вышли мастера симфонической и камерной музыки, в т.ч. В. д’Энди (позднее директор «Схола канторум», продолжатель композиторских и педагогических традиции Франка), Ш. Борд, П. О. Бревиль, Э. Шоссон, А. Дюпарк, Г. Ропарц, дирижёр Г. Пьерне (преемник Франка в церкви Сент-Клотильд), П. Видаль; в начале 80-х гг. класс органа Франка посещал К. Дебюсси.

Франк играл заметную роль в Национальном музыкальном обществе, которое возглавлял с 1886 (рекомендовал исполнение сочинений русских композиторов). Славился как органист; Лист, высоко ценивший искусство Франка, уподоблял его импровизации баховским. Музыкальные сочинения Франка редко исполнялись до 80-х гг., когда состоялись концерты из его произведений в Брюсселе, Антверпене и др.

В своем творчестве Франк соединял романтическую образность со стремлением к классической ясности стиля; в то же время для музыки Франка характерны антитезы восторженности и строгости, свободы высказывания и четкой структурной организации (монотематизм), органной вязкости полифонизированного орк. письма и речитативов; ей свойственны полнозвучие сложной аккордики и свежесть быстрых модуляций. В музыкальном языке Франка многое определяется ocoбенностями органного изложения — четкость линии басового голоса, тесное расположение деревянных духовых инструментов, регистровый контраст оркестровых групп (например, начало симфонии d-moll), плотность полифонической фактуры, широкое использование имитационных форм. Синтезировав влияния И. С. Баха и Л. Бетховена, поздних романтиков (Р. Вагнер, Ф. Лист) и французской (отчасти фламандской) народной мелодики, Франк выработал свой индивидуальный стиль.

Наиболее известные симфонии (симфония d-moll), камерно-инструментальные (соната для скрипки и фортепиано, струнный квартет D-dur), органные (3 хорала) и фортепианные (Прелюдия, хорал и фуга) произведения Франка относятся к позднему периоду творчества (к 80-м гг.; в этот период он писал также оперы, хоровые сочинения, романсы). Им свойственны более непосредственная лирика, наполненная чувством любви к природе. Сочинения этого времени разнообразны по жанрам и формам (типы произведений фактически не повторяются), усложняется музыкальный язык, в т.ч. полифонические средства, бóльшую роль играют хроматизмы и пр.

В историю музыки Франк вошел как представитель т.н. движения обновления (см. Французская музыка). Главное место в наследии Франка занимают инструментальные сочинения; им присущи обобщённость, интеллектуализм. Один из крупнейших французских композиторов-мыслителей, вобравший в себя национальные традиции французской и бельгийской музыки, Франк сочетал в своем искусстве философскую углублённость со свойственными латинской культуре ясностью, соотнесённостью чувства и разума; его отличали такие национальные французские качества, как тонкость вкуса, блеск выражения.

Творчество Франка оказало влияние не только на современных ему композиторов, но и на музыкантов более молодого поколения, среди них П. Дюка, К. Дебюсси («Дева-избранница», «Мученичество св. Себастьяна»), А. Онеггер (симфонии, «Царь Давид») и др. Наряду с И. Брамсом и М. Регером, а также С. И. Танеевым (он был знаком с Франком и высоко ценил его сочинения), отчасти подготовил своим творчеством возникновение неоклассицизма в музыке 20 в.; в то же время гармонический язык Франка предвосхитил некоторые приемы импрессионизма.

Среди оркестровых сочинений Франка выделяется симфония d-moll — одно из лучших его произведений. Симфонические поэмы (исполняются реже) различаются по исполнительским средствам, композиции («Психея» — многочастное сочинение для солистов, хора и оркестра), степени сложности (непрограммные «Симфонические вариации» — разновидность двойных вариаций с чертами слитного цикла), жанровым признакам («Джинны» для фортепиано с оркестром — произведение, близкое к концерту). Программы его сочинений, основанные на античных, библейских сюжетах, а также образах народных легенд, имеют философско-этический аспект (напр., в «Прóклятом охотнике» проводится идея возмездия за злодеяние). Среди сочинений Франка наиболее выраженный классический характер имеют симфония и камерно-инструментальные ансамбли; в них применен лейттематизм (позднее тот же приём развивал С. И. Танеев), а также симфонические или концертные принципы (в этом отношении камерно-инструментальные сочинения Франка подобны камерно-инструментальным ансамблям И. Брамса и П. И. Чайковского).

Франк внёс новое и в фортепианную музыку: в его фортепианных циклах, которым не было равных по масштабу во французской фортепианной литературе, кроме влияния клавирной музыки И. С. Баха и фортепианных сочинений Бетховена, ощущается также воздействие фортепианных циклов Р. Шумана; фортепианные пьесы отмечены типичной для позднего Франка конструктивной сложностью (в Прелюдии, хорале и фуге — совмещение фуги и сонаты, соединение хорала и темы фуги в коде). Из органных сочинений Франка особенно известны 3 хорала (1890), входящие в репертуар всех органистов. Эти виртуозные пьесы — вершина органного творчества Франка; здесь Франк достигает подлинно симфонического размаха (хорал h-moll — редкий в музыке 19 в. пример вариаций на basso ostinato). Можно предполагать, что в них (особенно в лучшем из хоралов — а-moll’ном) сохранились отзвуки импровизаций их автора.

Меньшее место в творчестве Франка занимают романсы; однако они сыграли свою роль в развитии этого жанра во Франции, где продолжателями традиций Франка стали А. Дюпарк и Э. Шоссон. Ранние сочинения Франка для голоса с фортепиано обнаруживают родство с песнями Ф. Шуберта, Э. Грига, поздние — с вокальной лирикой Листа.

Оперы, а также оратории Франка (сам он особенно ценил «Заповеди блаженства»; К. Дебюсси считал эту музыку прекрасной) нередко исполняются во Франции, но за её пределами остаются наименее известной частью наследия композитора.

Брат Франка — Жозеф Франк (31 X 1825, Лейпциг — 20 XI 1891, Исси, близ Парижа) — скрипач, педагог, автор музыкальных сочинений и инструктивных работ, в т.ч. методических руководств по гармонии.

Сочинения:

оперы — Страделла (не пост., издан клавир), Батрак с фермы (Le Valet de ferme, комич., 1853, не пост.), Гульда (по Б. Бьёрнсону, 1894, Монте-Карло), Гизелла (лирич. драма, 1890, закончена В. д’Энди, Э. Шоссоном, 1896, Монте-Карло),

для солистов, хора и оркестра (главным образом на библейские и евангельские сюжеты) — оратории Руфь (библейская эклога, 1845, 2-я ред. 1860), Вавилонская башня (La Tour de Babel, 1865), Заповеди блаженства (Les Béatitudes d’apres l’Evangile, 1869-79), поэма-симфония Искупление (Rédemption, с чтецом, 1-я ред. 1871, 2-я ред. 1874), Психея (симфоническая поэма для оркестра и хора, 1887-88); кантаты — Париж (1870), Родина (Patria, 1871), Процессия (Procession, 1888), Песнопения (Cantiques, 1888) и др., 3 оффертория (для солистов, хора и органа, 1871), Ревекка (библейская сцена, 1881), 150-й псалом (1888),

для оркестра — 2 симфонии (юношеская, 1841, G-dur, не издана. 1888, d-moll), симфонические поэмы: Что слышно на горе (Ce qu’on entend sur la montagne, 1846, не завершена), Эолиды (Les Éolides, по Л. де Лилю, 1876), Проклятый охотник (Le Chasseur maudit, по Г. А. Бюргеру, 1882);

для фортепиано с оркестром — концерт (ок 1835), симфоническая поэма Джинны (Les Djinns, по В. Гюго, 1884), Симфонические вариации (1885), Блестящие вариации на любимое рондо Густава III (1835),

камерно-инструментальные ансамбли — для скрипки и фортепиано соната (посв. Э. Изаи, 1886), Andante quietoso (1843), концертный дуэт на темы «Гюлистана» H. Далейрака (1844), трио (Большое 1834; 3 трио, 1841-42), струнный квартет (1889), фортепианный квинтет (1879),

для фортепиано — 2 сонаты (1835; 2-я Большая — Grande sonate, 1841), фантазии, в т.ч. 2 большие (1841), на темы «Гюлистана» Далейрака (1844), на 2 польские мелодии и др., Прелюдия, хорал и фуга (1884), Прелюдия, ария и финал (1887), танцы, 2 мелодии (1841) и др. миниатюры; дуэты для фортепиано в 4 руки (1842, 1864);

для органа — 3 концерта с оркестром, циклы 6 пьес (1860-62) (1-я фантазия, Большая симфоническая пьеса, прелюдия, фуга и вариация, пастораль, Молитва (Prière), финал), то же для фисгармонии (1863, изданы в сб. «Посмертные пьесы» — «Pieces posthumes», 1900), 3 пьесы для большого органа (1878, 2-я фантазия, Cantabile, Героическая пьеса — Piece héroique), 3 хорала (1890) и др.;

сочинения для хора с оркестром, для хора (или вокального ансамбля) с органом — Торжественная месса (Messe sollennelle, для вокального трио, арфы, виолончели, контрабаса и органа, 1858), О salutaris (1835), Tantum ergo (1858), Ave Maria (1863), Panis angelicus (1872), Veni creator (1872) и др.; хоры а cappella; песни (с оркестром и с фортепиано) на сл. А. де Мюссе, А. Дюма-сына, В. Шатобриана, В. Гюго, А. Доде; транскрипции для фортепиано 4 песен P. Шуберта (1844).

Литература: (В-ва О.), Ц. Франк, «РМГ», 1898, No 7; Школа Франка?, пер. с франц., там же, 1906, No 40, 41; Каратыгин В., Ц. Франк, в сб.: Музыкальная летопись, сб. 3, Л., 1926, то же, в его кн.: Избр. статьи, M. — Л., 1965; Шнеерсон Г., Музыка Франции, M., 1958, с. 36, 37; Алексеев А., Французская фортепьянная музыка конца XIX — начала XX века, M., 1961, с 57–86; Розеншильд К., Молодой Дебюсси и его современники, М., 1963; Протопопов Вл., История полифонии в её важнейших явлениях. Западноевропейская классика XVIII–XIX веков, M., 1965; Рогожинa H., Сезар Франк, M., 1969; Coquard A., César Franck, P., 1890, 1904; Destranges E., L’oeuvre lyrique de César Franck, R., 1896; Derepas G., С. Franck, étude sur sa vie, son enseignement, son oeuvre, R., 1897, 1904, Baldensperger F., С. Franck, l’artiste et son oeuvre, R., 1901; Indy v. d', César Franck, P., 1906, 1930; Borren Ch. van den, L’oeuvre dramatique de С. Franck, Brux., 1907; его же, С. Franck, Brux., 1950; Rolland R., Musiciens d’aujourd’hui, P., 1908 (рус. пер. — Роллан Р., Музыканты наших дней, P., 1923, то же, в его кн.: Собр. музыкально-исторических соч., т. 5, M., 1938); Boschot A., C. Franck, «Carnet d’art», 1911, No 1; Chevalier J., César Franck, R., 1911; Rudder M. de, С. Franck, Turnhout, 1920; Tiersоt J., Un demi-siécle de la musique francaise, P., 1924, ch. 7 (рус. пер. — Тьерсо Ж., Ц. Франк, в кн.: Французская музыка второй половины XIX века, сб. переводных работ, вступ. ст. и ред. M. С. Друскина, M., 1938, с. 99–113); Jardillier R., La musique de chambre de С. Franck, R., 1929; Emmanuel M., César Franck, P., 1930; Соrtоt A., La musique francaise de piano, t. 1, P., 1930, 1948; Haag H., С. Franck als Orgelkomponist, Kassel, 1936 (Diss.), Mоhr W., С. Franck, Aachen, 1942, Tutzing, 1969; Кunel M., César Franck. L’homme et son oeuvre, P., 1947; его же, С. Franck inconnu (1822–1890), Brux., (1958); Dufourcq N. César Franck, P., 1949; Monnikendam M., C. Franck, Amst., (1949), Haarlem, (1966); Demuth N. César Franck, L., 1949; Соlling A., С. Franck ou le Concert spirituel, P., 1951; Vallas L., La veritable histoire de César Franck, P., 1955; Gallois J., Franck, P., 1966; Вuenzod E., С. Franck, P., (1966); Davies L., César Franck and his circle, (L.)-Boston, 1970; Reeters F., Die Orgelwerke С. Franck’s, «Musica sacra», 1971, v. 91.

В. П. Фраёнов

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

• Характеристика творчества

• Фортепианное и органное творчество