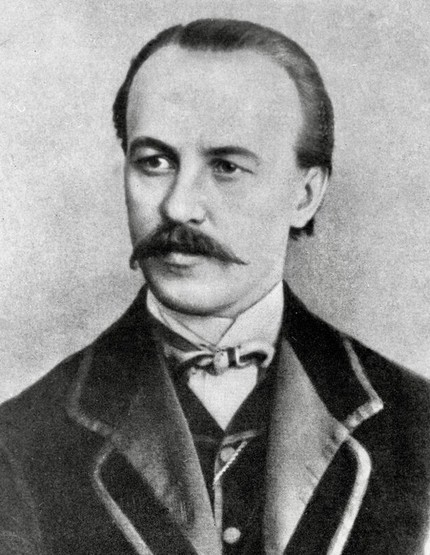

Иванов Лев Иванович (18 II (2 III) 1834 — 11 (24) XII 1901, Петербург) — русский танцовщик, балетмейстер.

В 1844 поступил в Петербургское театральное училище, занимался классическим танцем у А. И. Пименова, П. Фредерика (Малаверня), Э. Гредлю, Ж. Петипа-отца. В 1852 окончил училище и был зачислен в петербургскую балетную труппу. Выступал партнёром Е. И. Андреяновой и Т. П. Смирновой.

В 1869, после отъезда из Петербурга А. Сен-Леона и назначения М. И. Петипа балетмейстером петербургской труппы, Иванов занял положение первого танцовщика, но вскоре уступил первенство П. А. Гердту. Последний раз выступил на сцене в 1893. Среди партий: Феб и Клод Фролло; Валентин («Фауст» Пуньи), Солор, Колен, Конрад и др. Талантливый танцовщик, выразит, мимический актёр, Иванов отличался скромностью и часто уступал выигрышные партии другим.

С 1858 Иванов преподавал в младших классах Петербургского театрального училища: у него начинали учиться Е. О. Вазем, М. Н. Горшенкова, Е. П. Соколова, К. М. Куличевская, М. Ф. Кшесинская, О. И. Преображенская, А. Я. Ваганова и др.

В 1882 Иванов был назначен режиссёром петербургской балетной труппы, возобновлял старые спектакли и ставил танцы в операх. С 1885 — второй балетмейстер театра. С этого времени началась его самостоятельная работа балетмейстера. Одарённый музыкант, Иванов придавал музыке большое значение. Музыка для Иванова была источником хореографической образности.

В 1887 Иванов поставил в традициях романтического балета «Очарованный лес» Дриго и (совместно с Петипа) «Гарлемский тюльпан» Шеля, в которых сочетал мотивы фантастики и фольклора. В Красном Селе (под Петербургом) он показал балеты «Севильская красавица» (музыка сборная, 1888), «Шалость амура» и «Праздник лодочников» Фридмана (1890, 1891) («Шалость амура» перешла затем на сцену Мариинского театра). В 1890 поставил половецкие пляски для премьеры оперы Бородина «Князь Игорь», а в 1892 — славянские танцы для 1-го и 2-го актов оперы-балета «Млада» Римского-Корсакова.

В 1892 Иванов поставил «Щелкунчик», где самобытно воплотил в танце поэзию зимней природы, увиденной глазами ребёнка (танец снежных хлопьев). Музыкально-симфоническое развитие действия определяло разработку действия танцевального, тонкую «инструментовку» кордебалетного танца. В 1922 спектакль был поставлен в другой редакции, и с тех пор хореография Иванова утрачена. Однако историческое значение этой постановки, её воздействие на балетный театр своего времени исключительно велико.

Поставив затем «Волшебную флейту» Дриго и 2-й акт (бал) в «Золушке» Шеля (1893), Иванов вновь обратился к музыке Чайковского. В 1894 в Мариинском театре на концерте памяти Чайковского впервые исполнялся 2-й акт «Лебединого озера» в постановке Иванова.

В 1895 Иванов поставил последний акт балета (1-й и 3-й акты постановка М. И. Петипа). Продолжая романтические традиции русской хореографии 19 века, лебединые сцены одновременно пролагали пути в будущее. Иванов симфонически разработал ансамбли лебедей во взаимодействии с лирико-трагедийным характером героини — заколдованной царевны Одетты. Совершенство хореографических форм органично вытекало из поэтического содержания образов. Балетная сказка была поднята до философских раздумий об участи прекрасного в условиях мрачной современности.

В спектаклях «Ацис и Галатея» Кадлеца (1896), «Дочь Микадо» Врангеля (1897) слабая музыка не позволила Иванову углубить опыты симфонизации танца. Он успешно их продолжил во 2-й рапсодии Листа, впервые исполненной в 1900 как вставной номер в балете «Конёк-Горбунок». Смерть не дала Иванову завершить постановку «Сильвии» Делиба, её закончил П. А. Гердт. Задуманную Ивановым постановку «Египетских ночей» Аренского осуществил М. М. Фокин. Б. В. Асафьев назвал Иванова «душой русского балета».

Сочинения: Автобиография. (Мои маленькие воспоминания), «Петербургская газета», 1901, 13 дек., с. 5.

Литература: Асафьев Б.В., Избр. труды, т. 2, М., 1954; Волынский А., «Маляр негодный», «Жизнь искусства», 1923, № 7, с. 4-5; Слонимский Ю., Мастера балета, [Л.], 1937, с. 169-99; его же, П. И. Чайковский и балетный театр его времени, М., 1956; Красовская В., Русский балетный театр второй половины XIX века, Л. — М., 1963.

В. М. Красовская

Источник: Балет: энциклопедия, 1981 г.

Даже человек, далекий от балета, увидев на телеэкране четверку танцовщиц в белых пачках, взявшихся крест-накрест за руки, скажет: да это же «Танец маленьких лебедей!» Осталось только вспомнить, кто его автор.

Хореограф Лев Иванов остался в истории балета как автор единственной сохранившейся работы, но зато – шедевра. Он всю жизнь держался в тени Мариуса Петипа и был далек от театральных интриг. А со временем стало ясно, что он-то и есть настоящий реформатор мировой хореографии.

Он родился 18 февраля (2 марта) 1834 года. Поскольку он был незаконнорожденным, мать решила отдать его в сиротский дом, через несколько лет забрала, а потом, обзаведясь еще несколькими детьми, и вовсе благополучно вышла замуж за его отца. Мальчика, видя его склонность к танцу, отдали в московское балетное училище, потом перевели в петербургское. Там он сразу обратил на себя внимание преподавателей своими выдающимися способностями, прекрасной памятью и абсолютным слухом. Единственное, что сердило учителей, – он слишком увлекался музыкой в ущерб другим предметам.

В 1850 году шестнадцатилетний воспитанник Лев Иванов дебютировал в классическом па-де-де в балете «Мельники», и с тех пор его имя постоянно появлялось на афишах. В 1852 году его зачислили в труппу петербургского Большого театра. Ведущие танцовщицы Андреянова и Смирнова отметили способного танцовщика кордебалета и выбирали его партнёром. Ему поручали сольные классические и характерные партии, а также второстепенные роли. Скромность мешала Иванову добиваться большего. Только с 1856 года, когда он заменил в спектакле заболевшего Петипа, его провели на первые роли. В репертуар Иванова вошли: Колен из балета «Тщетная предосторожность», Феб из балета «Эсмеральда», Конрад из балета «Корсар», Таор из балета «Дочь Фараона», Солор из балета «Баядерка».

Он женился на дочери композитора Лядова Вере, тоже танцовщице, вскоре ставшей первой русской опереточной дивой. Она решила, что достойна более богатого и видного мужа, брак, сперва такой счастливый, кончился разводом.

Уже в 1860-х годах Иванова затмил молодой блестящий премьер Павел Гердт, однако он ещё долго выступал на сцене и даже занял положение первого танцовщика. Кроме того, он начал преподавать и ставить танцы для своих воспитанников. В 1872 году он получил пенсию за выслугу лет, но его оставили в театре.

В 1882 году Иванова назначили режиссёром петербургского балета, а в 1885 году перевели на место второго балетмейстера – помощника Петипа. Главной обязанностью Иванова было возобновлять старые балеты и ставить танцы в операх и драмах. Кроме того, в весенние и летние месяцы он ставил небольшие балеты и дивертисменты для Каменноостровского театра в Петербурге в Красном Селе.

Первой самостоятельной работой Иванова был одноактный балет «Очарованный лес», поставленный в 1887 году для школьного спектакля (он вёл в школе класс старших воспитанниц). Сюжет повторял схему романтического балета, сталкивая мир мечты с миром действительности. В том же году был поставлен балет «Гарлемский тюльпан», потом «Севильская красавица» и «Шалость Амура». За Ивановым утвердилась репутация опытного, но не оригинального профессионала. Но были и неожиданные всплески таланта – например, половецкие пляски в опере А. Бородина «Князь Игорь» (1890). Как выяснилось позднее, ими Иванов подготовил переворот в области характерного танца, который двадцать лет спустя завершили половецкие пляски Фокина.

Иванов глубоко почитал дух и структуру танцевальной музыки Бородина. В сложной танцевальной сюите он передал нарастающее напряжение и разгул всё сметающей стихии. Критика щедро хвалила танцевальные сцены половецкого стана и… не упоминала имени балетмейстера.

Летом 1892 года газеты сообщили, что Петипа с начала сезона приступает к постановке нового двухактного балета «Щелкунчик», музыку к которому написал П.И. Чайковский. Но Петипа захворал, и его в срочном порядке заменил Иванов. Музыка «Щелкунчика» требовала от постановщика равных ей поэтических обобщений в танце. Лев Иванов столкнулся с непосильной, казалось для него, задачей. Он был обязан выполнить условия сценария и искренне почитал эстетику Петипа непреложной, так что поставил балет не лучшим образом, однако в одной танцевальной сцене, выключенной из сюжета, но углубляющей музыкально-симфоническое действие, Иванов достиг подлинно новаторских результатов. Это был вальс снежных хлопьев в конце первого акта. Тут-то шестидесятилетний Иванов наконец заявил о себе как о крупном художнике.

Впоследствии стало ясно, что успех или неуспех постановок Иванова зависел прежде всего от музыки. Петипа умел симфонизировать танцы при несимфонической музыке, а Иванов обнаружил незаурядный талант только при встрече с музыкой Чайковского. Для Иванова музыка была не служанкой балета, как иногда бывало для Петипа, а хозяйкой, определяющей сущность образа. В этом был источник всех достижений Иванова-хореографа.

Весной 1893 года Иванов заново поставил для школы комический балет «Волшебная флейта», шедший в России с 1818 года. А 25 октября 1893 года скончался Петр Ильич Чайковский. В память о нем дирекция императорских театров решила поставить в том же сезоне «Лебединое озеро». Немалую роль в этом сыграл кассовый успех «Спящей красавицы» и «Щелкунчика» – была надежда, что новая версия «Лебединого озера» понравится балетной публике, успевшей полюбить Чайковского.

В феврале 1894 года Иванов показал в концерте, посвященном Чайковскому, вторую картину «Лебединого озера». Предполагалось, что он и поставит балет вместо снова захворавшего Петипа. Знаменитому балетмейстеру не очень хотелось заниматься этим балетом, но, когда он увидел в концерте гран-па лебедей, то быстро выздоровел и сочинил темпераментный третий акт «Лебединого озера», противопоставив целомудренной царевне-лебеди галльскую чертовку Одиллию, чья партия виртуозно, увлеченно, насмешливо обыгрывала лебединые па. У «Лебединого озера» получилось два автора, но прославили этот балет именно танцы Иванова.

Премьера состоялась 15 января 1895 года. До Льва Иванова во всех балетах все крылатые существа были снабжены крыльями. Он произвёл целую революцию в классическом балете, отказавшись от больших крыльев и вопреки классическому канону сочинив движения рук, которые передают взмахи лебединых крыльев. Единственные крылья, сохранившиеся в двадцатом веке в балете, это миниатюрные крылышки Сильфиды, перешедшие в балет «Шопениана». Кроме этого, все массовые («лебединые») сцены балета перестали быть «декорацией» или служить лишь обозначением места действия. Одна из гениальных находок автора – символический язык массовых действий, которые будто вторят основным позам и жестам главной героини, подчеркивая, углубляя и усиливая состояния, переживаемые Одеттой.

В 1896 году Лев Иванов показал ещё одноактный балет «Ацис и Галатея», многоактный балет «Дочь микадо» (1897). Кроме того, Иванов по-прежнему возобновлял спектакли старого репертуара, ставил дивертисментные номера для спектаклей в Красном Селе. В 1899 году он закончил свои краткие мемуары.

В конце жизни Иванов ещё раз заявил о своём таланте. В октябре 1900 года, на очередном представлении «Конька-Горбунка», дивертисмент последнего акта пополнился второй рапсодией Листа. На афише забыли поставить имя постановщика, которым был Иванов. Критики назвали рапсодию «целой хореографической поэмой». Успех определили типичная для Иванова трактовка музыки, симфонизи-рованный характерный танец. Рапсодия стала последним шедевром Льва Иванова.

В 1901 году Иванов, совместно с Гердтом, поставил балет Делиба «Сильвия». Балетмейстер был тяжело болен. Премьера состоялась за 9 дней до его смерти. А задуманную им постановку «Египетских ночей» осуществил Михаил Фокин.

Балетмейстер умер 11 (24) декабря 1901 года, умер непризнанным. Лишь двадцатый век вернул истории его имя.

Д. М. Трускиновская

Источник: 100 великих мастеров балета, 2010 г.