Transcriptions

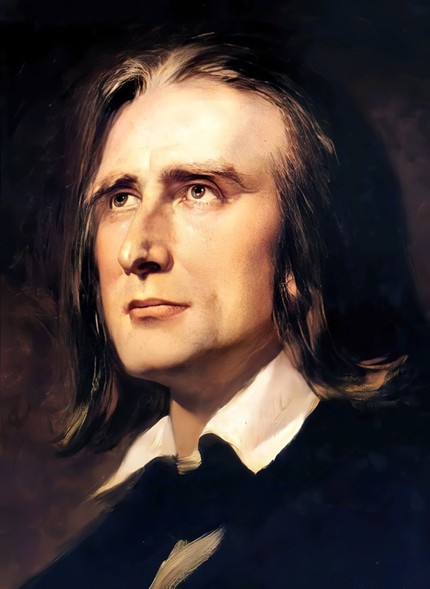

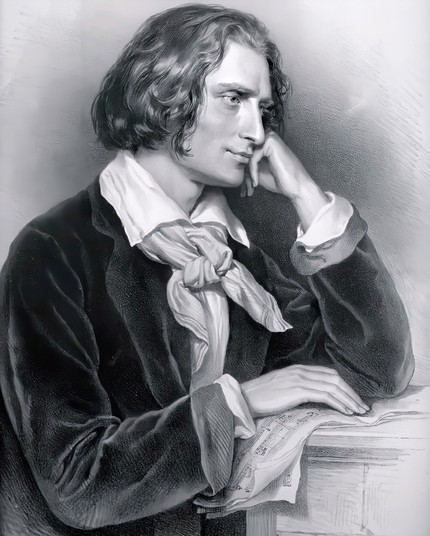

В XIX столетии были весьма популярны парафразы – свободные, импровизационные фантазии – на темы из опер. Ференц Лист, будучи концертирующим пианистом-виртуозом, не мог пройти мимо этой моды. Но если у многих пианистов парафразы превращались в нечто бессодержательное, где развитие оперных тем становилось лишь поводом для демонстрации виртуозности, то Лист смотрел на парафразы совсем иначе. С его точки зрения это было важное средство пропаганды лучших образцов оперного искусства – от Вольфганга Амадея Моцарта до Джоаккино Россини и Рихарда Вагнера.

Не развлечение слушателей хорошо знакомыми мелодиями, а привлечение внимания публики к современным, еще недостаточно известным, но обладающим многочисленными музыкальными достоинствами оперным произведениям ставил своей целью композитор-пианист. Так родились фортепианные транскрипции баллады Сенты и песни прях из «Летучего голландца», фрагментов из «Кольца нибелунга», «Лоэнгрина», «Тангейзера», «Нюрнбергских мейстерзингеров», «Тристана и Изольды» Рихарда Вагнера, «Ломбардцев», «Аиды» и «Трубадура» Джузеппе Верди. Уделил композитор внимание и русским операм, создав транскрипции «Марша Черномора» из «Руслана и Людмилы» Михаила Ивановича Глинки и полонеза из «Евгения Онегина» Петра Ильича Чайковского.

Лист не желал и не мог создавать легкие, не обремененные глубоким смыслом попурри из популярных, узнаваемых мелодий – его оперные парафразы всегда раскрывают образное содержание той или иной оперы, воплощают ее основной драматургический конфликт. Например, в «Воспоминании об опере Моцарта «Дон-Жуан» жизнерадостным темам арии заглавного героя и его дуэта с Церлиной противопоставляется мрачная тема Командора, воплощающая неотвратимость злого рока. Такой подход заставляет композитора обращаться к тем фрагментам, которые соответствуют узловым моментам оперной драматургии – так, в опере «Риголетто» он избрал для своего произведения квартет из заключительного акта.

Теми же идеями музыкального просветительства руководствовался Ференц Лист при создании транскрипций симфонических произведений, первой из которых стала «Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза. Лист отмечал, что многие новые симфонические произведения остаются неизвестными публике из-за того, что организация оркестрового исполнения связана с определенными сложностями, но эту проблему можно решить с помощью фортепиано, которое Лист ставил на первое место в иерархии инструментов: оно наиболее распространено и популярно, его клавиатура охватывает весь оркестровый диапазон. Разумеется, он не утверждал, что фортепианное изложение способно целиком и полностью заменить оркестровый оригинал: он сравнивал симфоническую партитуру с живописным полотном, а фортепианную транскрипцию – с гравюрой, призванной «размножать и распространять» оригинал, но применительно к таким «гравюрам» композитор был убежден, что десяти пальцев пианиста вполне достаточно для сохранения всех особенностей оркестровой фактуры. Его переложения симфонических произведений Гектора Берлиоза и Людвига ван Бетховена, оперных увертюр Джоаккино Россини и Карла фон Вебера, «Свадебного марша» и «Хоровода эльфов» из «Сна в летнюю ночь» Феликса Мендельсона-Бартольди – это истинные «фортепианные партитуры», в которых бережно сохраняются фактурные детали.

Можно ли сказать, что Лист, создавая эти «фортепианные партитуры», полностью достигал целей? Пожалуй, нет: транскрипции были настолько сложны, что лишь немногим пианистам-современникам их исполнение оказывалось по плечу, что делало невозможным то широкое распространение произведений, на которое рассчитывал Лист. Но его транскрипции имели другое значение: родился новый тип фортепианных переложений, обогатилась фортепианная техника – и это было еще одним шагом в направлении оркестрового звучания инструмента, которое характерно для творчества Листа в целом.

Еще одной областью творческой деятельности Ференца Листа в жанре транскрипции стало песенное творчество Франца Шуберта, в образном строе которого немало мотивов, близких Листу: одухотворенная природа, тема странствий. В 1838 г. композитор создает цикл транскрипций «Двенадцать песен Шуберта», в который вошли, в частности, «Лесной царь» и «Маргарита за прялкой». Тогда же композитор создает транскрипции песен «Прекрасной мельничихи» и «Зимнего пути». Количество произведений Листа по песням Шуберта превышает пять десятков. Композитор весьма свободно обращается с оригиналом – например в «Форели» и «Баркароле» для более полного раскрытия образа увеличивается количество строф. Мелодия живет своей жизнью, переходя в различные регистры, украшаясь каденциями и новыми оборотами. Наряду с песнями Лист обращался к инструментальным произведениям Шуберта (он создал, например, «Вальсы-каприсы по Шуберту»).

Традиции, заложенные Ференцем Листом в области создания фортепианных транскрипций, получили развитие в творчестве Иоганнеса Брамса, Милия Алексеевича Балакирева, Сергея Васильевича Рахманинова.

Парафразы на темы из опер приобрели широкую популярность у пианистов 1820—30-х годов. Подобно тому как во времена Моцарта — Бетховена было распространено увлечение салонными вариациями, так ныне — уже под знаком крепнущего воздействия романтизма — утвердился тип свободно-импровизационной фантазии, источником которой служили впечатления от музыкального театра. Именно «театральная» доходчивость парафраз соответствовала запросам новой демократической аудитории, заполнившей большие концертные залы. Но под руками модных пианистов (Герц, Пиксис, Тальберг и другие) такие парафразы нередко превращались в бессодержательные пьесы, лишь ошеломлявшие слушателей каскадами виртуозных пассажей.

И Ференц Лист сначала отдал дань этой моде. Однако вскоре он поставил себе иные, более высокие цели: парафразы становятся средством пропаганды как классического, так, главным образом, и современного искусства. Моцарт, Вебер, Россини, Беллини, Мейербер, Гуно, Вагнер, Верди, Эркель, Мошоньи — вот у кого он заимствовал мелодии из опер для своих фантазий. Причем, в отличие от салонных пианистов, которые обычно давали незамысловатые попурри из подобных мелодий, Лист избрал те музыкальные образы, которые помогали ему выявить идейно-художественный замысел данной оперы. Так, обращаясь к «Дон-Жуану» Моцарта, он строит свою фантазию на противопоставлении образов неотвратимой судьбы (темы Командора) искрящемуся веселью, радости жизни (вариации на тему дуэта Дон-Жуана и Церлины, тема арии Дон-Жуана). А в основу парафразы на темы «Риголетто» Верди кладет знаменитый квартет, в музыке которого словно скрестились судьбы героев оперы. Помимо того, Лист обрабатывал для фортепиано и отдельные сцены из современных опер, которые к тому времени были еще недостаточно известны. (Среди них песня прях и баллада Сенты из «Летучего голландца», хор паломников и романс Вольфрама из «Тангейзера», «Смерть Изольды», отрывки из «Лоэнгрина», «Кольца нибелунга», «Мейстерзингеров», «Парсифаля» Вагнера; эпизоды из «Ломбардцев», «Трубадура», «Аиды» Верди; вальс из «Фауста» Гуно; марш Черномора из «Руслана и Людмилы» Глинки, полонез из «Евгения Онегина» Чайковского и другие).

Той же цели пропаганды лучших творений мирового искусства посвящены фортепианные транскрипции симфоний и увертюр (как оперных, так и концертных). С убежденностью демократа-просветителя Лист писал об этом: «Фортепиано занимает первое место в иерархии инструментов: оно чаще всего пользуется вниманием и наиболее широко распространено... В диапазоне своих семи октав оно содержит объем целого оркестра, и десяти пальцев человека достаточно для воспроизведения гармоний, осуществляемых объединением сотен музыкантов (Сам Лист нередко доказывал это своими концертами, исполняя на рояле в первом отделении ту симфонию, которая затем должна была прозвучать в оркестре.). При его посредстве становится возможным распространение произведений, которые иначе, из-за трудностей собрать оркестр, остались бы неизвестными. Поэтому по отношению к оркестровому сочинению оно то же, что гравюра к произведению живописи, которое она размножает и распространяет...».

Такими «гравюрами» были листовские «фортепианные партитуры». Значение их очень велико. С одной стороны, они открыли новые пути для подлинно художественных переложений, вытеснив прежние ремесленные аранжировки. С другой — обогатили возможности фортепиано, раскрыв неведомые доселе оркестровые эффекты, подготовив высокие достижения фортепианного творчества самого Листа.

Первой его «фортепианной партитурой» явилась «Фантастическая симфония» Берлиоза (1833) — настолько совершенная, что Шуман счел возможным по листовскому переложению сделать анализ симфонии в «Новом музыкальном журнале». Затем последовали берлиозовские увертюры «Тайные судьи» и «Король Лир», симфония «Гарольд в Италии», симфонии Бетховена (Пятая, Шестая, Седьмая — 1837 год, остальные — 1865 год), увертюры к операм Россини («Вильгельм Телль»), Вебера («Волшебный стрелок», «Оберон»), Вагнера («Тангейзер»), Свадебный марш и Хоровод эльфов из музыки к «Сну в летнюю ночь» Мендельсона и другие.

Наряду с оперной, симфонической музыкой Листа привлекала и органная. Его транскрипции шести прелюдий и фуг, а также g-moll'ной фантазии и фуги И. С. Баха явились важной вехой в пропаганде творений великого мастера. Вслед за Листом его ученики и последователи создали ряд замечательных фортепианных обработок баховских органных сочинений (К. Таузиг, Ф. Бузони и другие). Вместе с тем и сама фортепианная музыка обогатилась новыми, органными эффектами.

Столь же последовательно Лист пропагандировал лучшее из мирового песенного наследия: первая такая обработка — «Роза» Шуберта — была сделана в 1835 году, последняя — две песни Рубинштейна — в начале 80-х годов. (Лист обработал для фортепиано песни и романсы Шуберта (50 произведений), Бетховена (19), Шумана (15), Роберта Франца (13), Вебера (12), Россини (12), Мендельсона (9), Шопена (6), русских композиторов (Алябьева, Булахова, Мих. Виельгорского, А. Рубинштейна) и других. Есть у Листа и обработки собственных песен (24).) В этих транскрипциях Лист стремился совершенствовать возможности пения на фортепиано. Изобретательно перемещая мелодию вокального голоса из одного регистра в другой, причем обе руки принимали участие в ее проведении, Лист одновременно разрабатывал «второй план» песни, заключенный в ее сопровождении:

Отсюда возникла «многослойность» фортепианной фактуры. Все это требовало подлинно творческой фантазии и глубокого проникновения в содержание и настроение данного произведения. С этой целью Лист нередко добавлял к нему вступление и заключение, увеличивал или сокращал число варьируемых куплетов, изменял гармонию и тональность, свободно объединял две песни вместе, дабы создать более сложную целостную композицию, и т. д.

Вокальные обработки Листа представляют собой высшую школу фортепианной транскрипции. На ней учились и продолжают учиться многие поколения пианистов и композиторов.

М. Друскин