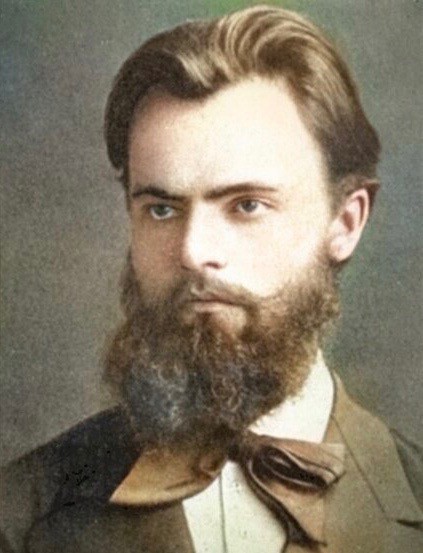

Ляпунов Сергей Михайлович (18(30) XI 1859, Ярославль — 8 XI 1924, Париж) — русский композитор, пианист, дирижёр. Родился в семье учёного-астронома. Его первой учительницей музыки была мать. В 1870 семья Ляпуновых переселилась в Нижний Новгород. В 1873–78 Ляпунов занимался в музыкальных классах при Нижегородском отделении РМО под рук. В. Ю. Виллуана (фортепиано и теоретические предметы). В эти годы начал сочинять и часто выступал в концертах. В 1883 окончил Московскую консерваторию как композитор и пианист. Занимался у Н. А. Губерта, С. И. Танеева (теория композиции) и В. И. Вильборга, К. Клиндворта, П. А. Пабста (фп.). В 1883 впервые выступил публично как композитор и дирижёр (исполнил «Скерцо» F-dur для оркестра).

Переехав в Петербург, познакомился с М. А. Балакиревым, Н. А. Римским-Корсаковым, В. В. и Д. В. Стасовыми, А. К. Глазуновым, А. К. Лядовым. С 1890 преподавал муз. предметы в Николаевском кадетском корпусе, с 1892 служил чиновником особых поручений в Государственном контроле. Летом 1893 по заданию Русского географического общества совершил поездку по Вологодской, Вятской, Костромской и Ярославской губерниям для собирания народных песен (совм. с Ф. М. Истоминым, записывавшим тексты). Результатом экспедиции явился сб. «Песни русского народа» (изд. 1899). В 1894–1902 был помощником управляющего Придворной певческой капеллы.

Оставив службу в капелле, занимался композиторской и концертной деятельностью (выступал как пианист и дирижёр), а также принял участие (совместно с Балакиревым) в издании первого наиболее полного собр. соч. М. И. Глинки (выпущено в свет изд-вом П. И. Юргенсона в Москве), в которое вошли оперы, симфонические, камерные и хоровые произведения, значительная часть романсов и фортепианных пьес. Ляпунов многое сделал для увековечения памяти своего друга и наставника М. А. Балакирева (вскоре после его смерти написал биографический очерк, позже работал над монографией, закончил и инструментовал ряд произведений Балакирева).

В 1908 Ляпунов был избран директором Бесплатной музыкальной школы, в 1913 председатель Бесплатных муз. классов им. Глинки. В 1910–23 профессор Петербургской (Петроградской) консерватории (класс фп., с 1917 — также классы практич. соч., контрапункта и фуги). Среди его учеников — З. О. Шандаровская, Н. И. Голубовская, А. Д. Бушен, И, А. Шкаровская (класс фп.), П. Б. Рязанов, Г. М. Римский-Корсаков, А. А. Кенель, В. М. Богданов-Березовский (теоретич. классы). В 1917 Ляпунов преподавал в Муз. ин-те. С 1919 заведовал школой спец. муз. образования (впоследствии 4-й Гос. муз. техникум), где и преподавал. С этого же года был профессором Ин-та истории иск-в, читал несколько лет курсы истории русской музыки, рус. фп. музыки, рус. песни. В 1921 (в течение полугода) заведовал Народной хоровой академией (быв. Придв. певч. капелла). Продолжал также концертные выступления.

В 1923, получив отпуск в консерватории, Ляпунов выехал на гастроли, а также для отдыха и лечения за границу (Германия и Франция). Состоялось несколько его выступлений в Париже (в т. ч. авторский концерт в конц. зале Гаво). 8 нояб. 1924 за несколько часов до очередного концерта Ляпунов умер от сердечного приступа. Был похоронен на кладбище Батиньоль в Париже.

Творчество Ляпунова продолжает традиции «Могучей кучки». Отсюда народно-песенный тематизм, восточный колорит, программность, звукоизобразительность. В его музыке заметно влияние народно-эпического симфонизма А. П. Бородина, яркой образности оркестровых поэм и виртуозного пианизма М. А. Балакирева. В конце 1900-х гг. в его сочинениях появляются некоторые новые мотивы. Так, во 2-м фортепианном концерте (1909) заметно стремление к лирике углублённо-созерцательного склада.

Талант Ляпунова шире и разнообразнее проявился в фортепианном творчестве. Здесь охвачен большой круг тем и настроений, начиная от глубоких по содержанию «Двенадцати этюдов высшего исполнительского мастерства» ор. 11, сонаты ор. 27, до картинок из детской жизни. Для фортепианных произведений характерны монументальность, красочность, а также изящество мелодического рисунка и выигрышное с точки зрения пианизма изложение.

Сочинения:

для оркестра — 2 симфонии (h-moll, op. 12, 1887, исп. 1888; b-moll, op. 66, 1917, исп. 1950), Концертная увертюра (cis-moll, 1883, исп. 1885; во 2-й ред. — Баллада, ор. 2, 1894–1896, исп. 1898), Торжественная увертюра на русские темы (C-dur, op. 7, 1896, исп. 1898), Польский (D-dur, op. 16, 1900), симф. поэмы Желязова Воля (h-moll, op. 37, 1909, исп. 1910) и Гашиш (b-moll, op. 53, по одноим. поэме А. А. Голенищева-Кутузова, 1913, исп. 1914); для фортепиано с оркестром — 2 концерта (es-moll, op. 4, 1890, исп. 1891; E-dur, ор. 38, 1909, исп. 1912), Рапсодия на украинские темы (fis-moll, op. 28, 1907, исп. 1909); для скрипки с оркестром — концерт (d-moll, op. 61, 1915, исп. 1944); камерно-инструментальные ансамбли — секстет для фп., 2 скр., альта, влч. и к-баса (b-moll, op. 63, 1-я ред. 1915, исп. 1916; 2-я ред. 1921, исп. 1922); для фортепиано — пьесы, прелюдии, этюды, вальсы, мазурки, вариации и др. (ор. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 17–27, 29, 31, 35, 36, 40, 41, 45, 46, 49, 55, 57–60, 65, 70), сюита Скоморохи в 4 ч. (1923–24, рукопись не обнаружена) и др.; для органа — Прелюд-пастораль (As-dur, op. 54, 1913, исп. 1918); для хора — Русские народные песни, ор. 15 (протяжная Во лесах то ли было, святочная На горе стоит верба, 1902), Вечерняя песнь (для тенора, хора и орк., сл. А. С. Хомякова, ор. 68, 1920); вокальные ансамбли (для муж. голосов) — Пять квартетов, ор. 47 (Малое виноградие, Протяжная, Ваня-клюшничек, 2 Малорусские, 1912), Пять квартетов, ор. 48 (О птицах, Плясовая, Святочная, Былина про Ивана Васильевича Грозного, Былина про Ермака, 1912); романсы и песни — ор. 14, 30, 32, 39, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 69, 71, в т. ч. на сл. А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Голенищева-Кутузова, А. В. Кольцова и др.; переложения для фортепиано — Два отрывка из оперы «Руслан и Людмила» Глинки, ор. 3 (Колыбельная, Битва и смерть Черномора, 1908), отрывки из оперы «Сорочинская ярмарка» Мусоргского (1923–24, рукопись не обнаружена), 2 симфонии, симф. поэмы «Русь» и «В Чехии» Балакирева и др.; оркестровка, в т. ч. фп. фантазии «Исламей» Балакирева; завершение концерта для фп. с орк. и сюиты h-moll для орк. Балакирева; и др.

Литературные сочинения: Отчёт об экспедиции для собирания русских народных песен с напевами в 1893 году (совм. с P. M. Истоминым), Известия Русского географического общества, 1894, том 30, с. 331–54; М. А. Балакирев, «ЕИТ», 1910 г., вып. 7–8; Предисл. и прим. в кн.: Переписка М. А. Балакирева с П. И. Чайковским, СПБ, 1912; Предисл. и прим. к публ.: Переписка M. A. Балакирева и H. А. Римского-Корсакова (1862–1898), «Музыкальный современник», 1915, сентябрь—ноябрь, 1916, февраль—март, сентябрь—декабрь, 1917, март—апрель; Молодые годы М. А. Балакирева, в кн.: М. А. Балакирев. Воспоминания и письма, Л., 1962, с. 7–71 (совм. с А. С. Ляпуновой).

Литература: Mалков Н. П., Фортепианное творчество М. Балакирева и С. Ляпунова, «РМГ», 1913, No 1, стлб. 5–9, No 2, стлб. 37–40, No 5, стлб. 124–28; С. М. Ляпунов, некролог, «Музыкальная новь», 1924,.No 12; Переписка С. М. Ляпунова с М. А. Балакиревым, «СМ», 1950, No 9; Ляпунова A., С. М. Ляпунов, «СМ», 1950, No 9; её же, Из истории творческих связей М. Балакирева и С. Ляпунова (по материалам переписки), в кн.: М. А. Балакирев. Исследования и статьи, Л., 1961, с. 388–421; Переписка В. Стасова и С. Ляпунова, «СМ», 1957, No 1; Шифман М., С. М. Ляпунов. Очерк жизни и творчества, М., 1960; Письма С. М. Ляпунова, «СМ», 1960, No 3; Алексеев А. Д., Русская фортепианная музыка. Конец XIX — начало XX века. М., 1969, с. 97–105.

А. С. Ляпунова

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.