• Малый театр оперы и балета (Михайловский театр)

Балет Ленинградского ордена Ленина академического Малого театра оперы и балета (современное название — Михайловский театр)

Вопрос о возникновении в Ленинграде второй балетной труппы не был актуальным ни для дореволюционных лет, ни для первого послеоктябрьского десятилетия. Зрителей хватало только на два традиционно «балетных» дня — среду и воскресенье, да на редкие детские утренники. Только в 30-е годы возросший интерес масс к искусству вообще и к балету в частности позволил в 1932—1933 годах создать в Малом оперном театре (так именовался театр до 1963 года) новую хореографическую труппу. Во главе ее стоял неутомимый новатор Ф. Лопухов, общее направление репертуара было комедийным.

Славный своими классическими традициями, театр комического балета отличался демократизмом, контакт нового коллектива со зрителем обозначился уже в первых постановках — «Арлекинаде» и «Коппелии». Гораздо более сложная задача стояла перед балетмейстером в «Светлом ручье». Воплощение советской темы, ее решение, основанное не на бытоподобной пантомиме, а на богатых возможностях классического и характерного танца,— все это было новым для тех дней. Однако недостатки сценария не позволили создать полноценный спектакль,

В середине 30-х годов в коллектив приходит молодой хореограф Л. Лавровский. Под его руководством театр обращается к произведениям русской и мировой литературы. Успешным был уже первый спектакль «Фадетта» (по повести Ж. Санд на музыку балета Л. Делиба «Сильвия»). Балет оставался в репертуаре театра три десятилетия. В 1938 году создается первый «пушкинский» спектакль театра — «Кавказский пленник» Б. Асафьева, а два года спустя — «Сказка о попе и о работнике его Балде» М. Чулаки (балетмейстер В. Варковицкий).

Эти разные по характеру спектакли были высоко оценены критикой. Балет Малого оперного театра становится заметным явлением в творческой жизни Ленинграда. Первое артистическое поколение молодой труппы составляли такие яркие индивидуальности, как З. Васильева, Г. Исаева, Г. Кириллова, В. Розенберг, П. Гусев, С. Дубинин, Н. Соколов, великолепные комические артисты A.Орлов и М. Ростовцев.

Следующий, уже послевоенный этап связан с деятельностью Б. Фенстера. В 1946 году как своеобразный отклик на победное окончание Великой Отечественной войны им был создан жизнерадостный балет «Мнимый жених» Чулаки (на сюжет «Слуги двух господ» К. Гольдони). Принципиальной творческой удачей балетмейстера стал балет «Юность» Чулаки, навеянный образами Н. Островского. Автор сценария Ю. Слонимский писал: «Ветер революции вместе с героями ворвался на сценические подмостки, и каждый увидел, что у балетного театра сил непочатый край, что все нажитое им лишь славное введение в историю ближайшего будущего». Оба спектакля были удостоены Государственной премии, а «Юность» с успехом шла на многих сценах не только в нашей стране, но и за рубежом.

В 50-е годы репертуар театра пополняется такими спектаклями, как сказочно-лирическая «Сольвейг» (Л. Якобсон), философско-эпические «Семь красавиц» (П. Гусев), опереточно-веселый «Голубой Дунай» (Б. Фенстер); в него включаются классические балеты «Корсар», «Лебединое озеро» (реконструкция постановки 1895 года), гран па из «Пахиты». Среди исполнителей главных ролей С. Шеина, В. Станкевич, Л. Сафронова, М. Мазун, Г. Пирожная, Л. Морковина, Г. Покрышкина, В. Тулубьев, B. Зимин, А. Хамзин. Признанием возросшего профессионального и творческого уровня явились зарубежные гастроли балетной труппы театра в 1957 году в Фипляндию: с тех пор маршруты гастрольных поездок труппы пролегали от Европы до Австралии, от Африки до Южной Америки и Японии.

С 1959 года в репертуаре театра широко представлены одноактные спектакли — жанр, которому долгие годы в советском балете отводилось незаслуженно малое место. Возобновляются фокинские «Петрушка», «Жар-птица», «Эрос». В балетных спектаклях звучит великолепная музыка П. Чайковского, М. Равеля, С. Прокофьева, И. Стравинского, Д. Шостаковича. Афиша театра становится даже несколько пестрой. Здесь и бессюжетные «Классическая симфония» (балетмейстер К. Боярский), «Болеро» (Г. Давиташвили), здесь и спектакль основателя балетной труппы театра Ф. Лопухова «Баллада о любви» (на музыку «Времен года» П. Чайковского), здесь, наконец, и спектакли, продолжающие традиции «Юности»,— «Барышня и хулиган» (по киносценарию В. Маяковского) и «Встреча», поставленные К. Боярским.

Интересным в жизни коллектива оказалось следующее десятилетие. Новый главный балетмейстер И. Бельский продолжил традиции комического театра своим озорным, скоморошьим «Коньком-Горбунком» и создал современный трагический спектакль на революционную тему — «Одиннадцатая симфония» («1905 год»). Талантливые и непохожие друг на друга балеты создают молодые, тогда начинающие балетмейстеры И. Чернышёв (переполненный страстями «Антоний и Клеопатра») и Н. Боярчиков (острое и ироничное прочтение «Трех мушкетеров»).

Весомо вписались в репертуар «неоклассические» композиции Н. Долгушина на музыку П. Чайковского («Концерт в белом», «Размышления», «Ромео и Джульетта», «Моцартиана»). Мастерским по хореографическому решению (балетмейстер О. Виноградов) и исполнительскому уровню стал еще один классический балет театра — «Лиза и Колен» («Тщетная предосторожность»). Утвердили свое ведущее положение в театре Л. Климова, Н. Янанис, Л. Камилова, Л. Филина, А. Сидоров, Н. Боярчиков, В. Островский, великолепное мастерство интеллектуально насыщенного танца отличало Н. Долгушина.

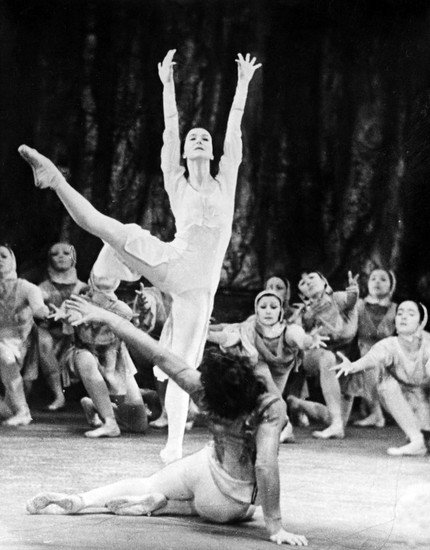

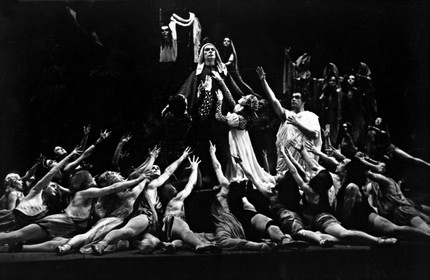

В жизни каждого театрального коллектива бывают периоды повышенного общественного внимания, резко возрастающего интереса зрителей. Таким для балета Малого театра оказалось неполное пятилетие (1973—1977 годы), когда труппой руководил О. Виноградов. В поставленной им «Ярославне» трагические события далекого прошлого (балет создан по мотивам «Слова о полку Игореве»), талантливо переданные языком современного хореографического театра, не только потрясали, но и заставляли задуматься. Жанровое определение этого балета — «хореографическое размышление» — могло быть отнесено и к другим спектаклям данного периода. Так, в гениальном прокофьевском балете «Ромео и Джульетта» акцентировалась не столько полнота чувств, сколько бескомпромиссность моральных норм юных шекспировских героев. Спектакль был адресован прежде всего молодому зрителю.

В эти годы интересные поиски в освоении столь редкой в балете современной темы начал в театре молодой хореограф Л. Лебедев. Созданная им совместно с О. Виноградовым «Педагогическая поэма» (по мотивам произведения А. Макаренко) — уникальный образец балета о воспитании коллектива. Несколько позже тот же балетмейстер не без успеха обратился к роману Ч. Айтматова «И дольше века длится день»: «Легенда о птице Доненбай» — эмоциональнейший отклик современного человека на мудрую старинную притчу.

В последнее время продолжаются поиски оригинальных путей развития советской хореографии. Главный балетмейстер театра Н. Боярчиков отмечал: «Обращение к сложному современному музыкальному материалу диктует необходимость преодолевать специфику затвердевших шаблонов, самодовлеющую механистичность и техницизм пластического языка, чтобы не лишать исполнителя возможности творить образ, доносить идею, а зрителя — мыслить».

Спектакли этого хореографа («Царь Борис», «Геракл», «Разбойники», «Макбет») рассказывают о событиях прошлых веков современным языком, полным глубокой символики и непростых метафор. В труппе выросло новое поколение ведущих артистов: Е. Алканова, Т. Статкун, Т. Фесенко, В. Аджамов, К. Новоселов, Ю. Петухов, Г. Судаков.

В 1978 году балетный коллектив Малого театра стал лауреатом премии Ленинского комсомола. По исполнительскому уровню и своеобразию хореографических спектаклей коллектив Малого театра в настоящее время безусловно принадлежит к числу интереснейших балетных трупп нашей страны.

А. Деген, И. Ступников

Источник: Ленинградский балет, 1988 г.

Ленинградский Малый театр оперы и балета (Ленинградский ордена Ленина академический Малый театр оперы и балета) (до 1964 — Малый оперный театр) открыт в 1918 в здании бывшего Михайловского театра. К концу 20-х гг. в театре работала немногочисленная балетная группа для участия в опереточных и оперных спектаклях. В неё входили Н. А. Анисимова, С. Г. Корень, балетмейстеры А. И. Чекрыгин и другие.

С 1931 балетная труппа начала увеличиваться; её возглавил Ф. В. Лопухов, приступивший к созданию жанра комедийного балетного спектакля. Не имея нового полноценного музыкального материала, он обратился к партитурам старых балетов, переосмысляя их содержание: подчёркивая жизненно-правдивые ситуации, расставляя социальные акценты, обогащая танцевальный язык элементами фольклора. Первый балетный спектакль — «Арлекинада». День его премьеры — 6 июня 1933 — считается официальной датой рождения балетной труппы театра. Затем были поставлены «Коппелия» (1934); «Светлый ручей» Шостаковича (1935, балетмейстер Ф. В. Лопухов). В них участвовали молодые танцовщики — З. А. Васильева, Г. И. Исаева, Д. А. Голубева, В. А. Розенберг, опереточный комик М. А. Ростовцев, артисты Ленинградского театра им. Кирова П. А. Гусев, А. В. Лопухов.

В дальнейшем в репертуар театра вошли балеты лирико-драматического содержания — «Фадетта» (1936), «Кавказский пленник» (1938), поставленные художественным руководителем труппы (1935–38) Л. М. Лавровским. Ведущее положение заняли артисты Г. Н. Кириллова, Н. А. Зубковский, С. П. Дубинин, в спектаклях участвовала солистка Театра им. Кирова Е. Г. Чикваидзе (Черкешенка — «Кавказский пленник»). Постановка В. А. Варковицким «Сказки о попе и работнике его Балде» Чулаки (1940) вернула балетную труппу театра к наиболее свойственному ей жанру комедийного спектакля.

Во время Великой Отечественной войны театр работал в г. Чкалове (Оренбурге), сохранив в репертуаре все основные балетные спектакли. Вновь возглавивший труппу Ф. Лопухов создал новый вариант «Тщетной предосторожности» (1944). В послевоенные годы лучшие постановки театра возникали в результате поисков новых форм спектакля: лирико-комедийного — «Мнимый жених» Чулаки (1946), героической комедии — «Юность» Чулаки (1949), поставленных Б. А. Фенстером, руководившим труппой в 1945–56. В 1953 поставлен балет «Семь красавиц» (балетмейстер П. А. Гусев). В театре ставились балеты на русскую тему: «Чудесная фата» Заранек (1947, балетмейстер Н. А. Анисимова), «Барышня-крестьянка» Асафьева (1951, Фенстер).

Ведущие артисты этого периода (наряду с мастерами театра Кирилловой, В. М. Розенберг, Г. И. Исаевой): С. К. Шеина, В. М. Станкевич, М. П. Мазун, В. М. Тулубьев, Ю. П. Литвиненко, Ю. В. Малахов, Н. Р. Мириманова, Е. Н. Иванова, Н. Н. Филипповский, Н. С. Соколов и другие.

Пришедшее в середине 50-х гг. новое поколение сильных классических танцовщиков (Л. Н. Сафронова, Г. Н. Пирожная, В. С. Зимин, А. С. Хамзин, Г. В. Покрышкина, Л. П. Морковина, Т. Г. Боровикова, Л. Б. Климова, Н. Н. Боярчиков и другие.) позволило театру обратиться к спектаклям классического наследия («Корсар», 1955, в редакции П. А. Гусева; «Лебединое озеро», 1958, восстановлено Ф. Лопуховым и К. Ф. Боярским, по Петипа — Иванову).

Удачами коллектива стали: цикл балетов, созданных на музыку произведений П. И. Чайковского («Баллада о любви», балетмейстер Ф. Лопухов; «Эрос», «Франческа да Римини», 1959, балетмейстер К. Ф. Боярский), вечера балетов М. Равеля («Дафнис и Хлоя», «Вальс», «Болеро», 1960, все — постановка Г. И. Давиташвили), И. Ф. Стравинского («Орфей», «Жар-птица», «Петрушка», 1961, все — Боярский), Д. Д. Шостаковича («Встреча», «Директивный бантик», «Барышня и хулиган», 1962, Боярский).

В 1962–73 труппу возглавлял И. Д. Бельский. Театр осваивал и новые жанры хореографического спектакля: сатирического в «Коньке-Горбунке» Щедрина (балетмейстер Бельский) и «Трёх мушкетёрах» Баснера (балетмейстер Боярчиков), оба — 1964; «танцсимфонии» — в балете «11-я симфония» («1905 год») на музыку Шостаковича (1965, балетмейстер Бельский); продолжалась работа и над балетами-драмами, интерпретирующими литературные сюжеты («Накануне» Шварца, 1963, балетмейстер Боярский; «Овод» Чернова, 1967, балетмейстер Бельский). В этот период здесь начали работать балетмейстеры Н. Н. Боярчиков, Н. А. Долгушин, Г. Р. Замуэль, И. А. Чернышев, Б. Я. Эйфман, О. М. Виноградов (главный балетмейстер театра в 1973–77), поставивший «Тщетную предосторожность» Герольда, «Коппелию»; «Ярославну» Тищенко (1974), «Ромео и Джульетту» (1976) и др.

Среди постановок: «Царь Борис» на музыку Прокофьева (1978, балетмейстер Боярчиков), «Орфей и Эвридика» Журбина (1979, тот же). Балетная труппа театра неоднократно гастролировала за рубежом (Чехословакия, ГДР, Турция, Бразилия, Индия и другие страны).

В постановках спектаклей театра участвовали: дирижёры — И. Э. Шерман, П. Э. Фельдт, Э. П. Грикуров, Е. М. Корнблит, О. М. Берг, Ю. Б. Богданов, Ю. Х. Темирканов, П. А. Бубельников, А. С. Дмитриев; художники — М. П. Бобышов, Б. М. Эрбштейн, Т. Г. Бруни, В. М. Ходасевич, Э. Я. Лещинский, В. М. Купер, Н. П. Акимов, С. Б. Вирсаладзе, Э. Г. Стенберг, В. И. Доррер, А. Д. Гончаров, М. С Щеглов и другие.

В труппе (1979): народный артист РСФСР Н. А. Долгушин, заслуженные артисты РСФСР A. M. Сидоров, Т. И. Фесенко, B. C. Муханова, Л. В. Филина, артисты Т. В. Статкун, А. Н. Малышева, Г. Р. Замуэль, В. Б. Островский, С. А. Козадаев, Г. В. Судаков, В. К. Аджамов, Е. Г. Алканова, Ю. Х. Васильков, М. А. Вишневская, Т. Н. Горышкина, В. В. Долгалло, А. П. Евдокимов, A. B. Мальгина, Е. Г. Мясищев, К. А. Новосёлов, В. Г. Печерский, П. М. Русанов, А. М. Сидоров, П. О. Сталинский, О. В. Ужинский, С. Г. Широких. Главный балетмейстер (с 1977) — заслуженный деятель искусств РСФСР Боярчиков, главный дирижёр — B. C. Кожин.

Репертуар театра с 1933 по 1979 годы (в скобках фамилии балетмейстеров)

• 1933 год. «Арлекинада» (Ф. Лопухов).

• 1934 год. «Коппелия» (Ф. Лопухов).

• 1935 год. «Светлый ручей» Шостаковича (Ф. Лопухов).

• 1936 год. «Фадетта» (Л. М. Лавровский).

• 1937 год. «Тщетная предосторожность» (Лавровский).

• 1938 год. «Кавказский пленник» (Лавровский).

• 1940 год. «Сказка о попе и о работнике его Балде» Чулаки (Варковицкий).

• 1944 год. «Тщетная предосторожность» (Ф. Лопухов).

• 1945 год. «Итальянское каприччио» (Иордан).

• 1946 год. «Мнимый жених» Чулаки (Фенстер).

• 1947 год. «Чудесная фата» Заранек (Анисимова).

• 1948 год. «Доктор Айболит» (Фенстер и Исаева).

• 1949 год. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» Лядова и Дешевова (Андреев и Фенстер); «Юность» Чулаки (Фенстер).

• 1950 год. «Шехеразада» (Анисимова).

• 1951 год. «Весёлый обманщик» Корчмарёва (Фенстер и Джапаров), «Барышня-крестьянка» Асафьева (Фенстер).

• 1952 год. «Испанское каприччио» на муз. Римского-Корсакова (Якобсон), «Сольвейг» на муз. Грига (Якобсон).

• 1953 год. «Семь красавиц» (Гусев).

• 1954 год. «Двенадцать месяцев» Битова (Фенстер).

• 1955 год. «Корсар» (Гусев).

• 1956 год. «Голубой Дунай» на муз. И. Штрауса (Фенстер).

• 1957 год. «Ивушка» Евлахова (Анисимова).

• 1958 год. «Гаврош» Битова и Корнблита (Варковицкий), «Лебединое озеро» (возобн. 1-й ред. М. Петипа и Л. Иванова; Ф. Лопухов и Боярский).

• 1959 год. Балеты на муз. Чайковского: «Баллада о любви» («Времена года», Лопухов), «Эрос» («Струнная серенада»; возобн. пост. Фокина, Боярский), «Франческа да Римини» (Боярский).

• 1960 год. Балеты на муз. Равеля: «Дафнис и Хлоя», «Вальс», «Болеро» (Давиташвили), «Накануне» (Боярский).

• 1961 год. «Сильнее любви» Караманова и «Цветы» на муз. Шостаковича (Варковицкий), Вечер одноактных балетов: «Классическая симфония» на муз. 1-й симфонии Прокофьева (Боярский), «Тема с вариациями» на муз. Чайковского (Гербек), «Петрушка» (Боярский, по Фокину).

• 1962 год. 3 балета на муз. Шостаковича: «Встреча» (9-я симфония), «Директивный бантик», «Барышня и хулиган» (Боярский), «Романтическая песнь» А. Петрова (Н. Петров), «Орфей» (Боярский), «Жар-птица» (Боярский, по Фокину).

• 1963 год. «Накануне» Шварца (Боярский), «Конёк-Горбунок» Щедрина (Бельский).

• 1964 год. «Три мушкетёра» Баснера (Боярчиков), «Круг ада» Пригожина (Боярский).

• 1966 год. 11-я симфония («1905 год») на муз. Шостаковича (Бельский). «Деревянный принц» Бартока (Боярчиков).

• 1967 год. «Овод» Чернова (Бельский).

• 1968 год. «Антоний и Клеопатра» Лазарева (Чернышёв).

• 1969 год. «Щелкунчик» (Бельский), «Весна священная» (Касаткина и Василёв), «Концерт в белом» на муз. скрипичного концерта Чайковского (Долгушин).

• 1970 год. «Размышления» на муз. увертюры-фантазии «Гамлет» Чайковского (Долгушин), «Старик Хоттабыч» Симонян (Ласкари), «Моцартиана» Чайковского (Долгушин).

• 1971 год. «Тщетная предосторожность» Герольда (Виноградов); «Ромео и Джульетта» на муз. Чайковского (Долгушин), «В манере Лотрека» Архимандритова (Замуэль).

• 1972 год. «Гаянэ» (Эйфман), «Кармен-сюита» (Замуэль), «Клитемнестра» Глюка (2-й акт в опере «Ифи-гения»), «Жизель» (возобн. Долгушин).

• 1973 год. «Жизель» (Коралли, Перро, Петипа, возобн. Долгушин), «Коппелия» (Виноградов); «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» Иршаи (Замуэль).

• 1974 год. «Ярославна» Тищенко (Виноградов, реж. Ю. Л. Любимов).

• 1975 год. Вечер балетов М. Петипа — «Арлекинада»; «Привал кавалерии» Армсгеймера (возобн. Гусев), «Сказка про шута, всех шутов перешутившего» Прокофьева (Полубенцев), гран па из балета «Пахита» (возобн. Долгушин), «Сильфида» Лёвеншелля (Авг. Бурнонвиль, возобн. Э. М. фон Розен, Дания).

• 1976 год. «Ромео и Джульетта» (Виноградов), «Праздник цветов в Дженцано», гран па, Хельстеда (Авг. Бурнонвиль, возобн. Э. М. фон Розен), «Браво, Фигаро!» на муз. Россини (Замуэль).

• 1977 год. «Золушка» (Виноградов), «Педагогическая поэма» Лебедева (Виноградов, Лебедев).

• 1978 год. «Царь Борис» на муз. Прокофьева (Боярчиков), «Пьеро» на муз. Россини (Замуэль), «Слуга двух господ» — новая ред. балета «Мнимый жених» Чулаки (Н. Боярчиков).

• 1979 год. «Орфей и Эвридика» Журбина (Боярчиков).

Литература: Ленинградский Малый театр оперы и балета. 1918–1968, [Л., 1968]; Гусев П., Ступников И., Деген Α., Балет молодых, Л., 1979.

Н. Е. Шереметьевская

Источник: Балет: энциклопедия, 1981 г.