Вполне закономерно было обращение Григоровича к балетам Чайковского.

Он начал с постановки «Спящей красавицы» потому, что для него этот балет — «величайшее завоевание русской и мировой хореографии». «Со времени его постановки… — писал балетмейстер, — в сущности, началась эпоха симфонического балета».

Первая редакция «Спящей красавицы» Ю. Григоровича (1963) вызвала оживленные опоры.

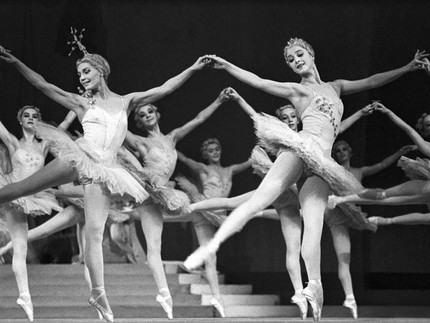

Обновленная «Спящая красавица» была интересна прежде всего хореографической принципиальностью, определенностью художественной «точки зрения», последовательностью творческого решения. С этим решением можно соглашаться или не соглашаться, можно найти те или иные просчеты и неудачи в его осуществлении, но нельзя не признать, что постановщик Ю. Григорович, дирижер Б. Хайкин, художник С. Вирсаладзе предложили единый и ясный замысел, что все компоненты и детали спектакля имели единую «точку схода».

Вскоре после премьеры «Спящей красавицы» Г. С. Уланова написала в газете ГАБТ «Советский артист» о том, что «Ю. Григорович… творчески, глазами художника сегодняшнего дня воспроизвел хореографию М. Петипа и развил ее в единой классической форме», о том, что в балете главное — «симфоническое развитие танца».

Уланова тонко подметила самое существенное в спектакле, — то, что он утверждал высокую культуру классического танца.

Сам балетмейстер очень четко определил свои задачи в этом спектакле: «Цель нашей постановки — создать такую версию „Спящей красавицы“, в которой были бы сохранены все шедевры симфонической хореографии Петипа. Для того чтобы эти шедевры были бы максимально приближены к нам и понятны, мы сочли необходимым отказаться от устаревших пантомимных сцен и решить весь спектакль как сквозное танцевальное действие в характере лучших эпизодов Петипа.

Балет поставлен в едином поэтическом ключе, средствами классического танца. Мы отказались от иных форм, в том числе от историко-бытовых танцев в картине охоты и пантомимы в сценах появления феи Карабос и ее свиты».

Григорович отбрасывал все идущее от пантомимы, от пластической статики, стремился подчеркнуть и всячески развить симфоническое начало хореографии Петипа.

Предельная воздушность оформления С. Вирсаладзе, широта, певучесть и легкость хореографических построений создают впечатление неиссякающих, непрерывно струящихся, мощных и радостных потоков света, воздуха, словно постепенно заливающих и заполняющих огромную сцену. Григорович пишет о работе художника: «Вирсаладзе своеобразно претворил принцип декораций театра XVIII века».

Это решение не случайно. В одной из монографий о М. И. Петипа справедливо писалось, что великий балетмейстер «создал свой сценическо-балетный стиль, ярко характеризующий его дарование и вкусы, воспитанные на художественных образцах французской школы танца и живописи XVIII века, поражающий верностью передачи эпохи и ее духа и красотою яркой изобразительности. Ни один художник не осветил так живо и сильно XVIII век, как сделал это М. И. Петипа своими балетами, оживив своим талантом картины этого века. В этой области до сих пор М. И. не знает соперников, и его балеты расскажут о XVIII веке больше и ярче, чем многие историки и художники, описывающие эту эпоху» (И. Иванов и К. Иванов, М. И. Петипа, Пг., 1922.).

Сам Петипа в своем плане музыкально-хореографического действия «Спящей красавицы» намечал некоторые «иронически стилизаторские» штрихи вроде — «людоеду надо дать лорнет».

Людоед с лорнетом! — в этой детали содержится изящно-шутливый намек на стиль театрально-придворного представления XVIII века. Отсюда и родился тот элемент легкой, чуть ироничной стилизации, который присутствовал в мизансценах, костюмах и декорациях спектакля. Отсюда родились такие пластические и постановочные детали, как издевательски церемонные поклоны и реверансы феи Карабос или учтивое расшаркивание волка в эпизоде «Красная Шапочка и Волк», появление Белой кошечки в элегантном портшезе, участие в танце Золушки и принца Фортюнэ пажей с зажженными канделябрами, образующих красивые декоративные группы, создающих маленький «спектакль в спектакле», крохотный сказочный «дворец во дворце».

Вот почему С. Вирсаладзе «среди бела дня» зажигает старинные праздничные люстры не только во дворце, но и в лесу, во время охоты, вот почему он шутливо и эффектно осеняет фею Карабос пышным черным балдахином, надевает на Аврору и Дезире пудреные парики, заковывает короля и королеву в невероятно, почти пародийно высокие воротники, этакие изящнейшие замысловатые «хомуты» придворного блеска и величия.

Очень удачно воздушное, лаконичное оформление дворцовых сцен, но несколько сухо и отвлеченно была воплощена в декорациях тема красоты природы, весеннего цветения. В эпизодах зарастания и панорамы на тюле появлялись условные зеленые штрихи, напоминающие — пусть простят мне иронию — скорее чахлую болотную осоку, чем сказочные леса, сады и деревья.

Здесь следует сказать об основном недостатке спектакля 1963 года, общем для его хореографии и декоративного оформления. Единство замысла и стиля вовсе не предполагает однообразия; такое большое произведение, такой длинный спектакль, как «Спящая красавица», непременно требует контрастов, контрастных решений и красок. Их-то как раз и не хватало спектаклю. Можно было спорить с тем, что Григорович слишком решительно отказался от сочиненных Петипа «историко-бытовых» и характерных танцев.

Постепенно начинала «приедаться», казаться слишком намеренной прозрачность оформления из тюля, не создавалось впечатления буйного разрастания цветов, деревьев, кустов в спящем царстве короля Флорестана.

Порой спектакль начинал напоминать гигантский «воздушный пирог», хотелось видеть в нем не только поэтику сказочных обобщений, но и какую-то театральную конкретность сказочного «быта».

Вот почему бледной казалась заново сочиненная сцена охоты, в ней не было опоры для создания симфонически сложного ансамбля и вместе с тем не было образа охоты, придворного «пикника».

Вряд ли необходимо было прибавлять танцевальные куски в партиях кавалеров принцессы, в результате чего они лишились нужного здесь ощущения чопорной галантности.

Напрасно старая, злая фея Карабос была превращена в молодую «роковую» красавицу. У Чайковского тема Карабос — тема зловещей, уродливой старости, завистливо ненавидящей красоту и радость юности. Вставшая на пуанты новая Карабос не многим отличалась от феи Сирени. Утратив эффект контраста, феи в чем-то потеряли и сказочность: в спектакле действовали, скорее, не волшебницы, добрая и злая, а две элегантные придворные дамы, соревнующиеся в классических упражнениях, только одна в черном, а другая в светлом одеянии, одна поэнергичнее и порезче, а другая помягче.

И танцы новой феи Карабос, за исключением отдельных находок, были, по сути дела, безлики.

В своей второй редакции «Спящей красавицы» (1973) Григорович учел уроны спектакля 1963 «года и вернулся к многообразию всех художественных средств, используемых Петипа. Ушла холодновато-парадная, чуть ироническая концертность танцевально-симфонического дивертисмента; новый спектакль балетмейстера расцвел всеми красками, приобрел радостно-праздничную живописность.

Эта живописность не только в замечательном оформлении Вирсаладзе, создающего поэтические образы тенистых дворцовых садов и парков, романтического осеннего леса в сцене охоты, удивительную картину панорамы, в которой сказочные ландшафты сменяются и плывут один за другим, как бы следуя неспешному роскошному разливу музыки, в изысканных цветовых сочетаниях костюмов.

Живописность и в хореографической, пластической многоцветности — характерные танцы, жанровые эпизоды, пантомимные куски естественно и органично сочетаются с пластами классических сюит, дуэтов и вариаций, создавая зрелище поразительной красоты и гармонии.

Тщательно возобновленные не только симфонически-танцевальные композиции, но и прелестные пантомимные сцены, историко-бытовые, характерные танцы — искусно и бережно реставрированный памятник, шедевр русской хореографии, который заставляет о многом задуматься.

Прежде всего он подтверждает и доказывает необходимость яркой театральности балетного зрелища, учит находить эффектные сочетания контрастов, разных хореографических пластов, когда пантомимно-характерные эпизоды, двигая и развивая сценическое действие, естественно приходят к обобщенно-философскому осмыслению этого действия в торжестве венчающего его симфонического, классического танца.

Петипа как бы дает нам множество наглядных и неопровержимых уроков. Старый балетмейстер предстает великим мастером хореографической композиции, это прежде всего вдохновенный и вместе с тем математически точный «архитектор танца». Во всем присутствует удивительное ощущение хореографической перспективы, широты и масштаба. Невольно любуешься стройностью легких хореографических «колоннад», строгостью величественных «портиков», гармоничностью всего сложного «архитектурного ансамбля» спектакля.

В обновленной «Спящей красавице» Петипа предстает также удивительным мастером хореографической логики. Он достигает впечатления мудрой, спокойной гармонии, выраженной в изумительной согласованности музыки и танца.

«Спящая красавица» Чайковского — Петипа — это музыкально-танцевальная симфония, с эпическим размахом раскрывающая тему бессмертия, нетленного торжества юности, жизни и красоты.

Техническая виртуозность у Петипа почти всегда подчинена раскрытию образного смысла. Ведь каждая вариация фей — это, по сути дела, хореографический образ пленительных человеческих качеств — нежности, резвости, щедрости, беззаботности и смелости. В каждой вариации есть человеческое и, как ни странно это сказать по отношению к старому традиционно-сказочному балету, психологическое зерно. Точность тончайших хореографических штрихов очень метко рисует характер той или иной феи.

Композиции и танцы Петипа обычно несут ясный образный смысл — сами линии, ритмы, пластические мелодии знаменитого вальса из первого акта создают образ весеннего цветения. Сцена с нереидами передает ощущение светлой, манящей мечты, то возникающей, то ускользающей, как видение.

Стоит сравнить эту сцену с актом теней из «Баядерки», чтобы понять силу чисто образной выразительности Петипа — и там и здесь героиня (балета возникает легкой тенью, окруженная такими же «бесплотными» подругами. Но если в «Баядерке» перед нами горестный призрак умершей возлюбленной, траурное шествие печальных теней, то в «Спящей красавице» — светлое видение, волнующее и манящее предчувствием радости, окруженное прихотливо рассыпающимися и неожиданно вновь соединяющимися линиями нереид.

Так замечательный хореографический симфонизм Петипа помогает достигнуть тончайших оттенков поэтического настроения, добиться тончайших образных впечатлений.

Безупречная классика, исполняемая с академической правильностью и законченностью, всегда создает ощущение пластической силы, даже мощи. Это ощущение возникает от непогрешимой уравновешенности, гармонической соразмеренное всех форм и линий. Классическая «архитектура» танцевальных композиций Петипа как раз обладает этим соединением мощи и легкости, грандиозности и совершенной стройности пропорций.

И опять-таки верно «организован» танцевальное действие, как и в вариациях фей из первого акта, помогает понять внутренний смысл «дивертисментных» номеров последнего акта. По сути дела, в них по-разному варьируется и преломляется одна тема. Беспомощная женственность Красной Шапочки, как бы требующая благородной рыцарской защиты и покровительства, слияние любящих душ, трогательная «перекличка» Голубой птицы и принцессы Флорины, изысканная шутливость любовных «пикировок» в дуэте Белой кошечки и Кота в сапогах, романтическое, влюбленное «преследование» в дуэте Золушки и принца Фортюнэ — все это как бы различные оттенки пылких порывов и галантных учтивостей, любовных чувств и нежных взаимоотношений, находящие свое наивысшее выражение и завершение в заключительном дуэте Авроры и принца Дезире, звучащем как торжественный гимн, ликующий апофеоз, триумф светлой взаимной любви.

Ю. Григорович в своей новой редакции не отказывается от иронических, юмористических штрихов и подробностей. Живым юмором проникнут задорный танцевально-пантомимный эпизод вязальщиц, хвастающих тем, что им удалось сохранить запрещенные в государстве вязальные спицы.

С легкой иронией трактованы фигуры величавого молодого короля и красавицы королевы; с беспечным легкомыслием относятся они к предсказанию феи Карабос, к «преступлению» вязальщиц, картинный гнев короля быстро смягчается и остывает при виде одной просящей кокетливой улыбки королевы; царственная бесценность венценосной пары вызывает угрожающе-издевательский смех феи Карабос. Когда свершается несчастье, они с детской беспомощностью ждут спасения от феи Сирени и, успокоенные ею, снова расцветают сияюще-приветливыми улыбками.

«Первый человек» в государстве — вдохновенный церемониймейстер Каталабют, организатор и дирижер всех празднеств, шествий, ритуалов и церемоний. Он «душа» этого беспечно радостного королевства, важная торжественность соединяется в нем с порхающим легкомыслием, его не очень пугает гнев короля, ибо он знает свою необходимость незаменимого знатока всех тонкостей дворцового этикета. Его пантомима менуэтно-танцевальна и музыкальна в каждом тщательно найденном и отделанном пластическом штрихе.

Безмятежности сказочного царства противостоит философски укрупненная тема зла, рока, воплощенного в обновленном, по сути дела, заново решенном образе феи Карабос. Ее снова, как и у Петипа, играет актер-мужчина.

Фея Карабос появляется в пышном красном плаще и черном, расшитом золотом платье в сопровождении целой свиты каких-то странных и зловещих длинноруких уродов, упырей, вурдалаков с лицами, похожими на маски смерти.

Подхватив полы своего плаща, она танцует неистово-угловатый танец, похожий на полет летучей мыши. В какое-то мгновение она властно усаживается па королевский трон, как бы утверждая свою роковую власть, власть смерти.

Она издевательски хохочет, радуясь своему могуществу, как бы говоря, что легкомысленный расчет па благостную милость фей, великолепие дворцовых празднеств, беспечная и беспомощная доброта королевской четы — все это не может спасти от зла, несчастья, смерти. Она радуется тому, что в этом королевстве, среди этих людей нет никого, кто мог бы противостоять ее могуществу.

Во время праздника совершеннолетия Авроры она появляется в черном плаще, опять садится на трон и, когда Аврора, уколовшись о веретено, падает, погружается в сон, — вдруг величественно выпрямляется, медленно шествует вверх по парадной лестнице, как живое олицетворение слышимой в музыке темы рока. Грозный пафос зла, а не ехидство рассерженной старушонки живет в этом масштабно вылепленном образе.

Но во втором акте появляется сила, способная сразиться с роком, победить смерть, бросить вызов страшному заклятию.

Это энергия, сила, чистота человека, охваченного мечтой о счастье. Человек, способный к действию и борьбе, сильнее, чем благосклонное покровительство добрых фей. Только он может освободить заколдованную спящую красавицу. Это принц, такой принц, каким его рисует Григорович в новой своей постановке классического балета.

Верно писала В. Красовская, что «Григорович, сочиняя этот образ, по сути, логически завершил давние поиски советских хореографов. Принц „Спящей красавицы“ прошел знаменательный путь, превращаясь от постановки к постановке из игрушки судьбы в человека самостоятельной воли. Его пластическая речь когда-то состояла из пантомимных жестов. Постепенно обрастая танцем, она изменяла расстановку сил. Принц по-прежнему мечтал. Но мечты мало-помалу обретали волевой оттенок и все более подчиняли себе развитие действия. И вот принц не вышел — вылетел на сцену, вылетел рассекающим воздух прославленным прыжком В. Васильева, чтобы так сразу заявить о своей способности к подвигу. Он высоко поэтичен в стремлении завоевать мечту — лукаво-нежную Аврору Е. Максимовой» («Советская культура», 1973, 12 июня.).

Так, бережно и любовно реконструируя спектакль Петипа, Григорович удивительно органично вносит в него сравнительно немногие, но очень значительные новые штрихи и акценты, придающие постановке философское, современное звучание.

Б. А. Львов-Анохин

Источник: Мастера большого балета, 1976 г.

• Мастера большого балета: Григорович