Большой театр СССР (Государственный ордена Ленина академический Большой театр Союза ССР, ГАБТ) — ведущий советский музыкальный театр, сыгравший выдающуюся роль в формировании и развитии национальных традиций балетного искусства. Его возникновение связано с расцветом русской культуры во 2-й половине 18 века, с появлением и развитием профессионального театра.

Труппа начала формироваться в 1776, когда московский меценат князь П. В. Урусов и антрепренёр М. Медокс получили правительственную привилегию на развитие театрального дела. Спектакли давались в доме Р. И. Воронцова на Знаменке. В 1780 Медокс построил в Москве на углу ул. Петровки театральное здание, которое стало именоваться Петровским театром. Здесь шли драматические, оперные и балетные спектакли. Это был первый постоянный профессиональный театр в Москве. Его балетная труппа вскоре пополнилась воспитанниками балетной школы московского Воспитательного дома (существовала с 1773), а затем крепостными актёрами труппы Е. А. Головкиной.

Первый балетный спектакль — «Волшебная лавка» (1780, балетмейстер Л. Парадиз). За ним последовали: «Торжество приятностей женского пола», «Притворная смерть Арлекина, или Обманутый Панталон», «Глухая хозяйка» и «Притворная злость любви» — все постановки балетмейстера Ф. Морелли (1782); «Деревенские утренние увеселения при пробуждении солнца» (1796) и «Мельник» (1797) — балетмейстер П. Пинюччи; «Медея и Язон» (1800, по Ж. Новеру), «Туалет Венеры» (1802) и «Мщение за смерть Агамемнона» (1805) — балетмейстер Д. Соломони, и др.

Эти спектакли были основаны на принципах классицизма, в комических балетах («Обманутый мельник», 1793; «Купидоновы обманы», 1795) начали проявляться черты сентиментализма. Из танцовщиков труппы выделялись Г. И. Райков, А. М. Собакина и др.

В 1805 здание Петровского театра сгорело. В 1806 труппа перешла в ведение Дирекции императорский театров, играла в различных помещениях. Её состав пополнился, были поставлены новые балеты: «Гишпанские вечера» (1809), «Школа Пьеро», «Алжирцы, или Побеждённые морские разбойники», «Зефир, или Ветреник, сделавшийся постоянным» (все — 1812), «Семик, или Гулянье в Марьиной роще» (на музыку С. И. Давыдова, 1815) — все поставлены И. М. Аблецом; «Новая героиня, или Женщина-казак» (1811), «Праздник в стане союзных армий на Монмартре» (1814) — оба на музыку Кавоса, балетмейстер И. И. Вальберх; «Гулянье на Воробьёвых горах» (1815), «Торжество россиян, или Бивак под Красным» (1816) — оба на музыку Давыдова, балетмейстер А. П. Глушковский; «Казаки на Рейне» (1817), «Невское гулянье» (1818), «Старинные игрища, или Святочный вечер» (1823) — все на музыку Шольца, балетмейстер тот же; «Русские качели на берегах Рейна» (1818), «Цыганский табор» (1819), «Гулянье в Петровском» (1824) — все балетмейстер И. К. Лобанов, и др.

Большинство этих спектаклей представляло собой дивертисменты с широким использованием народных обрядов и характерного танца. Особенно важное значение имели спектакли, посвященные событиям Отечественной войны 1812, — первые в истории московской сцены балеты на современную тему. В 1821 Глушковский создал первый балет по произведению А. С. Пушкина («Руслан и Людмила» на музыку Шольца).

В 1825 прологом «Торжество муз», поставленным Ф. Гюллень-Сор, начались спектакли в новом здании Большого театра (архитектор О. И. Бове). Ею же были поставлены балеты «Фенелла» на музыку одноимённой оперы Обера (1836), «Мальчик-с-пальчик» («Хитрый мальчик и людоед») Варламова и Гурьянова (1837) и др. В балетной труппе этого времени выделялись Т. Н. Глушковская, Д. С. Лопухина, А. И. Воронина-Иванова, Т. С. Карпакова, К. Ф. Богданов и др. В 1840-е гг. на балет Большого театра определяющее влияние оказывали принципы романтизма (деятельность Ф. Тальони и Ж. Перро в Петербурге, гастроли М. Тальони, Ф. Эльслер и др.). Выдающиеся танцовщики этого направления — Е. А. Санковская, И. Н. Никитин.

Большое значение для формирования реалистических принципов сценического искусства имели постановки в Большом театре опер «Иван Сусанин» (1842) и «Руслан и Людмила» (1846) Глинки, содержавшие развёрнутые хореографические сцены, которые играли важную драматургическую роль. Эти идейно-художественные принципы были продолжены в «Русалке» Даргомыжского (1859, 1865), «Юдифи» Серова (1865), а затем в постановках опер П. И. Чайковского и композиторов «Могучей кучки». В большинстве случаев танцы в операх ставил Ф. Н. Манохин.

В 1853 пожар уничтожил все внутренние помещения Большого театра. Здание восстановлено в 1856 архитектором А. К. Кавосом.

Во 2-й половине 19 века балет Большого театра значительно уступал петербургскому (здесь не было ни такого талантливого руководителя, как М. И. Петипа, ни таких же благоприятных материальных условий для развития). Огромным успехом пользовался «Конёк-Горбунок» Пуньи, поставленный А. Сен-Леоном в Петербурге и перенесённый в Большой театр в 1866; в этом проявилось давнее тяготение московского балета к жанровости, комедийности, бытовой и национальной характерности. Но оригинальных спектаклей создавалось мало. Ряд постановок К. Блазиса («Пигмалион», «Два дня в Венеции») и С. П. Соколова («Папоротник, или Ночь под Ивана Купала», 1867) свидетельствовали о некотором спаде творческих принципов театра. Значительным событием стал лишь спектакль «Дон Кихот» (1869), поставленный на московской сцене М. И. Петипа.

Углубление кризиса было связано с деятельностью приглашённых из-за границы балетмейстеров В. Рейзингера («Волшебный башмачок», 1871; «Кащей», 1873; «Стелла», 1875) и Й. Хансена («Дева ада», 1879). Неудачной оказалась и постановка «Лебединого озера» Рейзингером (1877) и Хансеном (1880), которые не сумели понять новаторскую сущность музыки Чайковского.

В этот период в труппе были сильные исполнители: П. П. Лебедева, О. Н. Николаева, А. И. Собещанская, П. М. Карпакова, С. П. Соколов, В. Ф. Гельцер, позднее — Л. Н. Гейтен, Л. А. Рославлева, А. А. Джури, А. Н. Богданов, В. Е. Поливанов, И. Н. Хлюстин и др.; работали талантливые мимические актёры — Ф. А. Рейсгаузен и В. Ваннер, из поколения в поколение передавались лучшие традиции в семьях Манохиных, Домашовых, Ермоловых.

Проведённая в 1882 Дирекцией императорских театров реформа привела к сокращению балетной труппы и усугубила кризис (особенно проявился в эклектичных постановках приглашённого из-за границы балетмейстера Х. Мендеса — «Индия», 1890; «Даита», 1896, и др.).

Застой и рутина были преодолены лишь с приходом балетмейстера А. А. Горского, деятельность которого (1899-1924) ознаменовала в развитии балета Большого театра целую эпоху. Горский стремился освободить балет от дурной условности и штампов. Обогащая балет достижениями современного драматического театра и изобразительного искусства, он осуществил новые постановки «Дон Кихота» (1900), «Лебединого озера» (1901, 1912) и других балетов Петипа, создал мимодраму «Дочь Гудулы» Симона (по «Собору Парижской богоматери» В. Гюго, 1902), балет «Саламбо» Арендса (по одноимённому роману Г. Флобера, 1910) и др.

В стремлении к драматической полноценности балетного спектакля Горский иногда преувеличивал роль сценария и пантомимы, порой недооценивал музыку и действенный симфонический танец. Вместе с тем Горский явился одним из первых постановщиков балетов на симфоническую музыку, не предназначенную для танца: «Любовь быстра!» на музыку Грига, «Шубертиана» на музыку Шуберта, дивертисмент «Карнавал» на музыку различных композиторов — все 1913, «Пятая симфония» (1916) и «Стенька Разин» (1918) на музыку Глазунова. В спектаклях Горского наиболее полно раскрылось дарование Е. В. Гельцер, С. В. Фёдоровой, А. М. Балашовой, В. А. Коралли, М. Р. Рейзен, В. В. Кригер, В. Д. Тихомирова, М. М. Мордкина, В. А. Рябцева, А. Е. Волинина, Л. А. Жукова, И. Е. Сидорова и др.

В конце 19 — начале 20 вв. балетными спектаклями Большого театра дирижировали И. К. Альтани, В. И. Сук, А. Ф. Арендс, Э. А. Купер, в оформлении спектаклей участвовали театральный декоратор К. Ф. Вальц, художники К. А. Коровин, А. Я. Головин и др.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла перед Большим театром новые пути и определила его расцвет как ведущего оперно-балетного коллектива в художественной жизни страны. В годы Гражданской войны труппа театра, благодаря вниманию Советского государства, была сохранена. В 1919 Большой театр вошёл в группу академических театров. В 1921-22 спектакли Большого театра давались также в помещении Нового театра. В 1924 открылся филиал Большого театра (работал до 1959).

Перед балетной труппой с первых лет Советской власти встала одна из важнейших творческих задач — сохранить классическое наследие, донести его до нового зрителя. В 1919 впервые в Москве был поставлен «Щелкунчик» (балетмейстер Горский), затем — новые постановки «Лебединого озера» (Горский, при участии В. И. Немировича-Данченко, 1920), «Жизели» (Горский, 1922), «Эсмеральды» (В. Д. Тихомиров, 1926), «Спящей красавицы» (А. М. Мессерер и А. И. Чекрыгин, 1936) и др.

Наряду с этим Большой театр стремился к созданию новых балетов — ставились одноактные произведения на симфоническую музыку («Испанское каприччио» и «Шехеразада», балетмейстер Л. А. Жуков, 1923, и др.), делались первые эксперименты по воплощению современной темы (детский балет-феерия «Вечно живые цветы» на музыку Асафьева и др., балетмейстер Горский, 1922; аллегорический балет «Смерч» Бера, балетмейстер К. Я. Голейзовский, 1927), развитию хореографического языка («Иосиф Прекрасный» Василенко, балетм. Голейзовский, 1925; «Футболист» Оранского, балетм. Л. А. Лащилин и И. А. Моисеев, 1930, и др.).

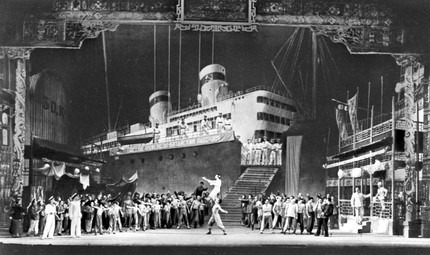

Этапное значение приобрёл спектакль «Красный мак» (балетмейстер Тихомиров и Л. А. Лащилин, 1927), в котором реалистическое раскрытие современной темы было основано на претворении и обновлении классических традиций.

Творческие поиски театра были неотделимы от деятельности артистов — Е. В. Гельцер, М. П. Кандауровой, В. В. Кригер, М. Р. Рейзен, А. И. Абрамовой, В. В. Кудрявцевой, Н. Б. Подгорецкой, Л. М. Банк, Е. М. Ильюшенко, В. Д. Тихомирова, В. А. Рябцева, В. В. Смольцова, Н. И. Тарасова, В. И. Цаплина, Л. А. Жукова и др.

1930-е гг. в развитии балета Большого театра ознаменовались крупными успехами в воплощении историко-революционной темы («Пламя Парижа», балетмейстер В. И. Вайнонен, 1933) и образов литературной классики («Бахчисарайский фонтан», балетмейстер Р. В. Захаров, 1936). В балете восторжествовало направление, приближающее его к литературе и драматическому театру. Повысилось значение режиссуры и актёрского мастерства. Спектакли отличались драматургической целостностью развития действия, психологической разработкой характеров.

В 1936-39 балетную труппу возглавлял Р. В. Захаров, работавший в Большом театре в качестве балетмейстера и оперного режиссёра до 1956. Были созданы спектакли на современную тему — «Аистёнок» (1937) и «Светлана» (1939) Клебанова (оба — балетмейстеры А. И. Радунский, Н. М. Попко и Л. А. Поспехин), а также «Кавказский пленник» Асафьева (по А. С. Пушкину, 1938) и «Тарас Бульба» Соловьёва-Седого (по Н. В. Гоголю, 1941, оба — балетмейстер Захаров), «Три толстяка» Оранского (по Ю. К. Олеше, 1935, балетмейстер И. А. Моисеев) и др.

В эти годы в Большом театре расцвело искусство М. Т. Семёновой, О. В. Лепешинской, А. Н. Ермолаева, М. М. Габовича, А. М. Мессерера, началась деятельность С. Н. Головкиной, М. С. Боголюбской, И. В. Тихомирновой, В. А. Преображенского, Ю. Г. Кондратова, С. Г. Кореня и др. В оформлении балетных спектаклей участвовали художники В. В. Дмитриев, П. В. Вильямс, высокого дирижёрского мастерства достиг в балете Ю. Ф. Файер.

Во время Великой Отечественной войны Большой театр был эвакуирован в Куйбышев, но часть труппы, оставшаяся в Москве (возглавлялась М. М. Габовичем), вскоре возобновила спектакли в филиале театра. Наряду с показом старого репертуара был создан новый спектакль «Алые паруса» Юровского (балетмейстеры А. И. Радунский, Н. М. Попко, Л. А. Поспехин), поставленный в 1942 в Куйбышеве, в 1943 перенесённый на сцену Большого театра. Бригады артистов неоднократно выезжали на фронт.

В 1944-64 (с перерывами) балетную труппу возглавлял Л. М. Лавровский. Были поставлены (в скобках фамилии балетмейстеров): «Золушка» (Р. В. Захаров, 1945), «Ромео и Джульетта» (Л. М. Лавровский, 1946), «Мирандолина» (В. И. Вайнонен, 1949), «Медный всадник» (Захаров, 1949), «Красный мак» (Лавровский, 1949), «Шурале» (Л. В. Якобсон, 1955), «Лауренсия» (В. М. Чабукиани, 1956) и др. Неоднократно обращался Большой театр и к возобновлениям классики — «Жизель» (1944) и «Раймонда» (1945) в постановке Лавровского, и др.

В послевоенные годы гордостью сцены Большого театра стало искусство Г. С. Улановой, танцевальные образы которой покоряли своей лирико-психологической выразительностью. Выросло новое поколение артистов; среди них М. М. Плисецкая, Р. С. Стручкова, М. В. Кондратьева, Л. И. Богомолова, Р. К. Карельская, Н. В. Тимофеева, Ю. Т. Жданов, Г. К. Фарманянц, В. А. Левашов, Н. Б. Фадеечев, Я. Д. Сех и др.

В середины 1950-х гг. в постановках Большого театра стали ощутимы отрицательные последствия увлечения балетмейстеров односторонней драматизацией балетного спектакля (бытовизм, преобладание пантомимы, недооценка роли действенного танца), что особенно сказалось в спектаклях «Сказ о каменном цветке» Прокофьева (Лавровский, 1954), «Гаянэ» (Вайнонен, 1957), «Спартак» (И. А. Моисеев, 1958).

Новый период начался с конца 50-х гг. В репертуар были включены этапные для советского балета спектакли Ю. Н. Григоровича — «Каменный цветок» (1959) и «Легенда о любви» (1965). В постановках Большого театра расширился круг образов и идейно-нравственных проблем, возросла роль танцевального начала, более разнообразными стали формы драматургии, обогатилась хореографическая лексика, стали проводиться интересные поиски в воплощении современной темы.

Это проявилось в постановках балетмейстеров: Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва — «Ванина Ванини» (1962) и «Геологи» («Героическая поэма», 1964) Каретникова; О. Г. Тарасовой и А. А. Лапаури — «Подпоручик Киже» на музыку Прокофьева (1963); К. Я. Голейзовского — «Лейли и Меджнун» Баласаняна (1964); Лавровского — «Паганини» на музыку Рахманинова (1960) и «Ночной город» на музыку «Чудесного мандарина» Бартока (1961).

В 1961 Большой театр получил новую сценическую площадку — Кремлёвский Дворец съездов, что способствовало более широкой деятельности балетной труппы. Наряду со зрелыми мастерами — Плисецкой, Стручковой, Тимофеевой, Фадеечевым и др. — ведущее положение заняла талантливая молодёжь, пришедшая в Большой театр на рубеже 50-60-х гг.: Е. С. Максимова, Н. И. Бессмертнова, Н. И. Сорокина, Е. Л. Рябинкина, С. Д. Адырхаева, В. В. Васильев, М. Э. Лиепа, М. Л. Лавровский, Ю. В. Владимиров, В. П. Тихонов и др.

С 1964 главный балетмейстер Большого театра — Ю. Н. Григорович, закрепивший и развивший прогрессивные тенденции в деятельности балетной труппы. Почти каждый новый спектакль Большого театра отмечен интересными творческими поисками.

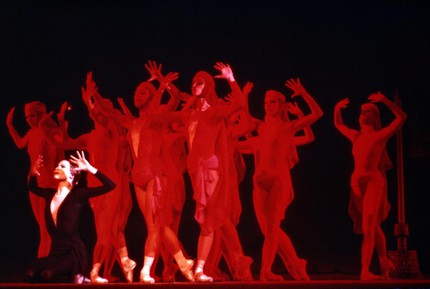

Они проявились в «Весне священной» (балетм. Касаткина и Василёв, 1965), «Кармен-сюите» Бизе — Щедрина (Альберто Алонсо, 1967), «Асели» Власова (О. М. Виноградов, 1967), «Икаре» Слонимского (В. В. Васильев, 1971), «Анне Карениной» Щедрина (М. М. Плисецкая, Н. И. Рыженко, В. В. Смирнов-Голованов, 1972), «Любовью за любовь» Хренникова (В. Боккадоро, 1976), «Чипполино» К. Хачатуряна (Г. Майоров, 1977), «Эти чарующие звуки...» на музыку Корелли, Торелли, Рамо, Моцарта (В. В. Васильев, 1978), «Гусарская баллада» Хренникова (О. М. Виноградов и Д. А. Брянцев), «Чайка» Щедрина (М. М. Плисецкая, 1980), «Макбет» Молчанова (В. В. Васильев, 1980) и др.

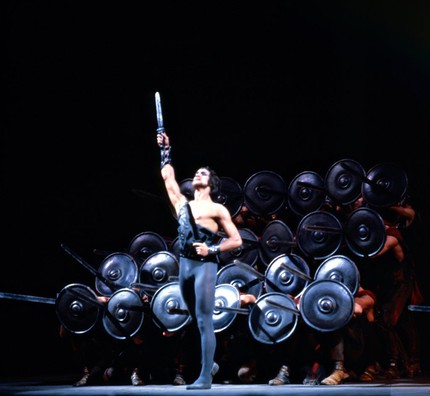

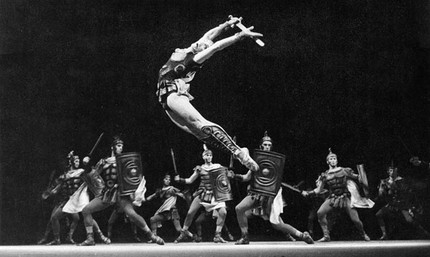

Выдающееся значение в развитии советского балета приобрёл спектакль «Спартак» (Григорович, 1968; Ленинская премия 1970). Григоровичем поставлены балеты на темы русской истории («Иван Грозный» на музыку Прокофьева в оранжировке М. И. Чулаки, 1975) и современности («Ангара» Эшпая, 1976), синтезировавшие и обобщившие творческие поиски предшествующих периодов в развитии советского балета. Спектаклям Григоровича свойственны идейно-философская глубина, богатство хореографических форм и лексики, драматургическая целостность, широкое развитие действенного симфонического танца.

В свете новых творческих принципов Григоровичем были осуществлены и постановки классического наследия: «Спящая красавица» (1963 и 1973), «Щелкунчик» (1966), «Лебединое озеро» (1969). В них достигнуто более глубокое прочтение идейно-образных концепций музыки Чайковского («Щелкунчик» целиком поставлен заново, в других спектаклях сохранена основная хореография М. И. Петипа и Л. И. Иванова и в соответствии с нею решено художественное целое).

Балетными спектаклями Большого театра дирижировали Г. Н. Рождественский, А. М. Жюрайтис, А. А. Копылов, Ф. Ш. Мансуров и др. В оформлении участвовали В. Ф. Рындин, Э. Г. Стенберг, А. Д. Гончаров, Б. А. Мессерер, В. Я. Левенталь и др. Художник всех спектаклей, поставленных Григоровичем, — С. Б. Вирсаладзе.

В балетной труппе Большого театра (на 1 сентября 1980) 246 человек; в их числе — народные артисты СССР Н. И. Бессмертнова, Е. С. Максимова, М. М. Плисецкая, Н. В. Тимофеева, В. В. Васильев, М. Л. Лавровский, М. Э. Лиспа; народные артисты РСФСР С. Д. Адырхаева, Н. И. Сорокина, Ю. К. Владимиров, народный артист Северо-Осетинской АССР А. Г. Закалинский, заслуженные артисты РСФСР Б. Б. Акимов, В. Л. Антонов, А. Ю. Богатырёв, М. М. Габович, Т. Н. Голикова, В. М. Гордеев, М. К. Леонова (Григорьева), Г. В. Козлова, B. C. Лагунов, Н. В. Павлова, Ю. В. Папко, С. Н. Радченко, Е. Л. Рябинкина, Л. И. Семеняка; заслуженная артистка УССР Н. Л. Семизорова, артисты И. С. Прокофьева, А. А. Михальченко, И. Н. Пяткина, В. В. Анисимов, Б. Е. Барановский, В. Н. Барыкин, Ю. Ю. Ветров, B. C. Ворохобко, В. И. Деревянко, А. Ю. Кондратов, А. Л. Лазарев, В. В. Романенко, М. Л. Цивин и др.

Балетмейстеры-репетиторы — народные артисты СССР Г. С. Уланова, Р. С. Стручкова, М. В. Кондратьева, народные артисты РСФСР Р. К. Карельская, Г. Б. Ситников, В. Л. Никонов, заслуженные деятели искусств РСФСР Л. А. Поспехин, Н. Р. Симачев. Педагоги балета — народный артист СССР А. М. Мессерер, народный артист РСФСР Ш. Х. Ягудин, заслуженные артисты РСФСР М. Н. Самохвалова (Володина), Г. П. Петрова. Педагоги-репетиторы по работе с солистами — народные артисты СССР М. Т. Семенова, Н. Б. Фадеечев, народный артист РСФСР В. А. Левашов. Балетмейстеры производственной практики — заслуженная артистка РСФСР Т. П. Ветрова, заслуженный деятель искусств РСФСР Е. Г. Чикваидзе.

Искусство балета Большого театра выражает гуманистическую сущность и высоту советской художественной культуры. Оно оказывает влияние на творчество хореографов многих стран, восторженно принимается во всём мире. Балетная труппа Большого театра гастролировала по Советскому Союзу и за рубежом: в Австралии (1959, 1970, 1976), Австрии (1959. 1973), Аргентине (1978), АРЕ (1958, 1961), Великобритании (1956, 1960, 1963, 1965, 1969, 1974), Бельгии (1958, 1977), Болгарии (1964), Бразилии (1978), Венгрии (1961, 1965, 1979), ГДР (1954, 1955, 1956, 1958), Греции (1963, 1977, 1979), Дании (1960), Италии (1970, 1977), Канаде (1959, 1972, 1979), Китае (1959), Кубе (1966), Ливане (1971), Мексике (1961, 1973, 1974, 1976), Монголии (1959), Польше (1949, 1960, 1980), Румынии (1964), Сирии (1971), США (1959, 1962, 1963, 1966, 1968, 1973, 1974, 1975, 1979), Тунисе (1976), Турции (1960), Филиппинах (1976), Финляндии (1957, 1958), Франции (1954, 1958, 1971, 1972, 1973, 1977, 1979), ФРГ (1964, 1973), Чехословакии (1959, 1975), Швейцарии (1964), Югославии (1965, 1979), Японии (1957, 1961, 1970, 1973, 1975, 1978, 1980).

В здании Большого театра отмечаются значительные события общественно-политической жизни, юбилеи выдающихся деятелей культуры прошлого. Здесь не раз выступал В. И. Ленин, происходили партийные съезды, торжественные заседания, посвященные празднованию годовщин Великой Октябрьской социалистической революции.

Список балетов с 1918 по 1980 годы (в скобках фамилии балетмейстеров)

Включая спектакли в Новом театре, филиале Большого театра, Кремлёвском Дворце съездов, а также во время эвакуации театра в Куйбышев.

• 1918 год. «Раймонда» (Горский, возобн.); «Стенька Разин» на муз. Глазунова (Горский).

• 1919 год. «Щелкунчик» (Горский).

• 1920 год. «Лебединое озеро» (Горский).

• 1921 год. «Петрушка» (Рябцев); «Танец Саломеи» на муз. Р. Штрауса (Горский), «Воинственный танец» на муз. Равеля (Рябцев), «Волшебное зеркало» Корещенко (Горский, возобн.).

• 1922 год. «Жизель» (Горский, возобн.), «Лебединое озеро» (Горский, возобн.); «Евника и Петроний» на муз. Шопена (Горский, возобн.), «Безделушки» Моцарта (Горский), «Вечно живые цветы» на муз. Асафьева и др. (Горский).

• 1923 год. «Баядерка» Минкуса, в новом переложении Асафьева (Горский, Тихомиров), «Грот Венеры», балетные сцены из оперы «Тангейзер» Вагнера (Горский), «Испанское каприччио» на муз. Римского-Корсакова (Жуков), «Шехеразада» (Жуков).

• 1924 год. «Фея кукол» (Жуков, спектакль Хореографич. уч-ща); «Карнавал» на сб. музыку (Рябцев), «Спящая красавица» (Тихомиров, по Петипа); «Миллионы Арлекина» Дриго (Рябцев), «Коппелия» (Горский).

• 1925 год. «Сильфида» (2-й акт) Шнейцхоффера (Тихомиров, по Ф. Тальони), «Теолинда» на муз. Шуберта (Голейзовский), «Иосиф Прекрасный» (Голейзовский).

• 1926 год. «Эсмеральда» (Тихомиров, по Петипа).

• 1927 год. «Красный мак» (Тихомиров, Лащилин); «Смерч» Бера (Голейзовский).

• 1928 год. «Карнавал» (отрывок из балета «Нойя») Василенко (Голейзовский).

• 1930 год. «Футболист» Оранского (Лащилин, И. А. Моисеев).

• 1931 год. «Комедианты» Глиэра (А. И. Чекрыгин).

• 1932 год. «Шопениана» (Чекрыгин, по Фокину), «Щелкунчик» (Чекрыгин и Монахов, по Горскому), «Саламбо» (Моисеев), «Тщетная предосторожность» (Долинская, по Горскому).

• 1933 год. «Пламя Парижа» (Вайнонен), «Раймонда» (Долинская, по Горскому); «Дионис» Шеншина, «Шопен» Рогаль-Левицкого, «Чарда» Бера (все — Голейзовский).

• 1934 год. «Жизель» (Монахов, по Петипа).

• 1935 год. «Три толстяка» Оранского (И. А. Моисеев), «Светлый ручей» Шостаковича (Ф. В. Лопухов).

• 1936 год. «Бахчисарайский фонтан» (Захаров), «Спящая красавица» (A. M. Мессерер, А. И. Чекрыгин).

• 1937 год. «Лебединое озеро» (Мессерер, Долинская, по Горскому); «Аистёнок» («Дружные сердца») Клебанова (Радунский, Попко, Поспехин, выпускной спектакль Хореографич. уч-ща).

• 1938 год. «Кавказский пленник» (Захаров).

• 1939 год. «Щелкунчик» (Вайнонен); «Светлана» Клебанова (Радунский, Попко, Поспехин).

• 1940 год. «Дон Кихот» (Захаров, по Горскому, с отдельными номерами Голейзовского).

• 1941 год. «Тарас Бульба» Соловьёва-Седого (Захаров).

• 1942 год. «Алые паруса» Юровского (Радунский, Попко, Поспехин), «Коппелия» (Долинская, Жуков, по Горскому), «Шопениана» (Смольцов, по Фокину).

• 1943 год. «Тщетная предосторожность» (Мессерер, по Горскому), «Баядерка» (И. В. Смольцов и Кудрявцева, по Горскому и Тихомирову).v

• 1944 год. «Жизель» (возобн., Лавровский, по Петипа, Коралли, Перро).

• 1945 год. «Раймонда» (Лавровский, с фрагментами постановок Петипа и Горского), «Золушка» (Захаров).

• 1946 год. «Шопениана» (Фокин, возобн. Лавровский); «Барышня-крестьянка» Асафьева (Захаров), «Ромео и Джульетта» (Лавровский); «Снегурочка» на муз. Чайковского (В. А. Варковицкий, спектакль Хореографич. уч-ща).

• 1947 год. «Пламя Парижа» (Вайнонен).

• 1948 год. «Конёк-Горбунок» (Никитина, Радунский, Поспехин, по Горскому), «Аистёнок» («Дружные сердца»), новая ред. (Радунский, Попко, Поспехин).

• 1949 год. «Мирандолина» (Вайнонен), «Коппелия» (Долинская, Радунский, по Горскому), «Медный всадник» (Захаров), «Красный мак», новая ред. (Лавровский; с 1957 наз. «Красный цветок»).

• 1952 год. «Спящая красавица» (Мессерер и Габович), «Фадетта» (Лавровский).

• 1954 год. «Сказ о каменном цветке» Прокофьева (Лавровский).

• 1955 год. «Шурале» Яруллина (Якобсон).

• 1956 год. «Лауренсия» (Чабукиани), «Лебединое озеро» (Мессерер).

• 1957 год. «Гаянэ» (Вайнонен), «Красный цветок» (Лавровский).

• 1958 год. «Спартак» (И. А. Моисеев), «Шопениана» (Фокин, возобн. E. H. Гейденрейх).

• 1959 год. «Вечер одноактных балетов» — «Времена года» Глазунова, «Петя и Волк» на муз. Прокофьева, «Танцевальная сюита» на муз. Шостаковича (Варламов), «Каменный цветок» (Григорович), «Тропою грома» (К. М. Сергеев).

• 1960 год. «Конёк-Горбунок» Щедрина (Радунский), «Паганини» на муз. Рахманинова (Лавровский), «Пламя Парижа» (Вайнонен, возобн.).

• 1961 год. «Лесная песня» Жуковского (Лапаури, Тарасова), «Ночной город» Бартока (на муз. балета «Чудесный мандарин», Лавровский), «Страницы жизни» Баланчивадзе (Лавровский).

• 1962 год. «Русские миниатюры» на муз. Алябьева, Глинки, Лядова, Даргомыжского и Чайковского (Варковицкий), «Ванина Ванини» Каретникова (Василёв и Касаткина), «Скрябиниана» на муз. Скрябина (Голейзовский), «Спартак» (Якобсон).

• 1963 год. «Подпоручик Киже» Прокофьева (Лапаури, Тарасова), «Испанское каприччио» на муз. Римского-Корсакова (Гёнсалес, Камалетдинов), «Спящая красавица» (Григорович, по Петипа); «Класс-концерт» на муз. Глазунова, Лядова, Ляпунова, Рубинштейна, Шостаковича (муз. композиция А. Д. Цейтлина) (Мессерер).

• 1964 год. «Героическая поэма» («Геологи») Каретникова (Василёв и Касаткина), «Жар-птица» (Фокин, возобн. Власов и Симачёв), «Петрушка» (Фокин, возобн. Боярский); «История солдата» («Сказка о солдате и чёрте») Стравинского (Суве), «Лейли и Меджнун» (Голейзовский).

• 1965 год. «Легенда о любви» (Григорович), «Весна священная» (Василёв и Касаткина); «Цветик-семицветик» Крылатова (Тарасова, спектакль Хореографич. уч-ща).

• 1966 год. «Щелкунчик» (Григорович), «Вальпургиева ночь» (Лавровский).

• 1967 год. «Асель» Власова (Виноградов), «Кармен-сюита» (Альберто Алонсо); «Прелюдия» на муз. Баха (Василёв и Касаткина), «Видение розы» (Фокин, возобн. Лиепа).

• 1968 год. «Спартак» (Григорович).

• 1969 год. «Лебединое озеро» (Григорович, с использованием фрагментов Иванова и Петипа), «Снежная королева», опера-балет Раухвергера (Мессерер).

• 1971 год. «Икар» Слонимского (Васильев).

• 1972 год. «Анна Каренина» (Плисецкая, Рыженко, Смирнов-Голованов); «Русская сказка» на муз. Чулаки (Дементьев, спектакль Хореографич. уч-ща).

• 1973 год. «Озарённость» Пахмутовой (Рыженко, Смирнов-Голованов), «Моцарт и Сальери» на муз. Моцарта и Сальери (Боккадоро), «Гибель розы» (фрагмент) на муз. Малера (Пти), «Спящая красавица» (Григорович, по Петипа).

• 1975 год. «Иван Грозный» (Григорович).

• 1976 год. «Любовью за любовь» Хренникова (Боккадоро), «Ангара» Эшпая (Григорович), «Икар» Слонимского (Васильев, новая ред.).

• 1977 год. «Чипполино» К. Хачатуряна (Майоров), «Калина красная» Светланова (Петров), «Подпоручик Киже» (Лапаури, Тарасова, возобн.).

• 1978 год. «Эти чарующие звуки…» на муз Корелли, Торелли, Рамо, Моцарта (В. В. Васильев), «Паганини» (Лавровский).

• 1979 год. «Ромео и Джульетта» Прокофьева (Григорович).

• 1980 год. «Гусарская баллада» Хренникова (Виноградов и Брянцев), «Чайка» Щедрина (Плисецкая), «Макбет» Молчанова (Васильев).

Литература: Чаянова О. (сост.), Торжество муз, М., 1925; Московский Большой театр. 1825–1925. [Сб. статей и материалов], М., [1925]; Глушковский А.П., Воспоминания балетмейстера, М.-Л., 1940; Государственный академический Большой театр Союза ССР. [Сб. статей], М., 1947; Вальберх И.И., Из архива балетмейстера, М.-Л., 1948; Шавердян А.И., Большой театр Союза ССР, М., 1952; Большой театр СССР. Опера. Балет, [М., 1958]; Трошева Е.А., Большой театр СССР в прошлом и настоящем, М., 1962; Гозенпуд А., Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки, Л., 1959; Красовская В., Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века, Л.-М., 1958; её же, Русский балетный театр начала XX века, [ч.] 1–2, Л., 1971–72; Большой театр СССР (сезон 1969/70), [М., 1973]; Большой театр СССР (сезоны 1970/71, 1971/72), [М., 1976]; Сегодня на сцене Большого театра. К 200-летию Большого театра, М., 1976; Мастера Большого театра. Народные артисты СССР, М., 1976; Львов-Анохин Б.А., Мастера Большого балета, М., 1976; Рост В., Наш Большой. Один день из жизни театра, М., 1977.

В. В. Ванслов (текст), Г. М. Шлуглейт (репертуарный список)

Источник: Балет: энциклопедия, 1981 г.

• Большой театр

• Русский балет

• Советский балет