Государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова — один из старейших, всемирно известных коллективов страны. Балетная труппа его входила в состав театров: петербургского Большого (Каменного; с 1783), Мариинского (с 1860), Государственного Мариинского (с 1917), который в 1920 переименован в Государственный академический театр оперы и балета (с 1935 им. С.М. Кирова). (В 1992 году театру было возвращено его историческое название — Мариинский.)

История труппы начиналась с придворных спектаклей, где участвовали профессиональные танцовщики и танцовщицы, появившиеся после учреждения императрицей Анной Иоанновной в 1738 Танцевальной школы. Под руководством французского педагога Ж. Б. Ланде русские ученики (из низших сословий) легко усваивали изящные формы, разработанные европейским балетом, и сообщали им широту и плавность народной пляски. Уже первые выпускники школы — А. Сергеева, А. Тимофеева, А. Топорков — могли конкурировать с иностранными танцовщиками, а Т. С. Бубликов имел большой успех и в Вене. Иностранные балетмейстеры и педагоги Ф. Хильфердинг, Г. Анджолини, Дж. Канциани, Ш. Ле Пик, работавшие в Петербурге, знакомили русских артистов с достижениями европейской хореографии.

Однако с первых шагов молодой русский балет отличался самобытностью. Классицизм на русской почве обрёл черты патриотизма и гражданственности, что нашло отражение, например, в балете Анджолини по трагедии Сумарокова «Семира» (1772). Лучшие танцовщики той поры сочетали профессионализм с одухотворённостью.

В 1783 был построен Большой (Каменный) театр (в 1836 здание перестраивалось А. К. Кавосом). Здесь развернулась деятельность танцовщика, педагога и первого русского балетмейстера И. И. Вальберха. В его балетах пантомима и виртуозный танец служили не для воспевания царей и богов: сентиментализм выдвинул новых героев — обыкновенных людей. Вальберх поставил первый балет из современной жизни — «Новый Вертер» (1799), один из первых балетов на шекспировский сюжет — «Ромео и Юлия» (1809), прославил победу 1812 года в дивертисменте «Торжество России, или Русские в Париже» (1814).

Заметное влияние на развитие петербургского балета оказал Ш. Л. Дидло. Знаток различных европейских школ, он был свидетелем борьбы Ж. Ж. Новера с отжившими канонами придворного балета, учился у Ж. Доберваля. Творчество Дидло в России совпало с подъёмом национальной культуры, что способствовало росту петербургского балета, ставшего одним из передовых в Европе. Дидло ставил балеты на мифологические, исторические, жанровые сюжеты, дивертисменты с разнохарактерными танцами.

Танцевальные поэмы Дидло «Зефир и Флора» (1804), «Амур и Психея» (1809), «Ацис и Галатея» (1816) Кавоса предвещали наступление романтизма. В них уже намечалось взаимодействие ансамблевого и сольного танцев. Героями пантомимных балетов на исторические сюжеты были борцы за свободу и справедливость («Венгерская хижина, или Знаменитые изгнанники» на музыку Венюа, 1817; «Рауль де Креки, или Возвращение из крестовых походов» на муз. Кавоса и Жучковского, 1819, и др.). Дидло стремился к психологизации образов, драматизации действия. В 1823 театр обратился к поэзии Пушкина, поставив балет «Кавказский пленник, или Тень невесты» на музыку Кавоса (1823). В репертуаре, созданном Дидло, раскрылись таланты М. И. Даниловой, А. И. Истоминой, Е. А. Телешовой, А. С. Новицкой, Огюста (О. Пуаро), Н. О. Гольца.

30-е годы 19 века были ознаменованы утверждением романтизма с его разладом мечты и действительности, уходом в мир ирреальных образов, видений. В 1837 итальянский хореограф Ф. Тальони и его дочь М. Тальони показали в Петербурге балет «Сильфида». Поэтика романтизма оказалась близкой русскому исполнительскому стилю. В 1842 в балете «Жизель» (постановка Ж. Коралли и Ж. Перро) с успехом выступила Е. И. Андреянова.

«Земную» линию романтизма представляли балеты Ж. Перро, возглавлявшего петербургский балет в 1848-59. В балетах «Эсмеральда» и «Катарина» Пуньи, «Фауст» Пуньи и Паниццы, и других противопоставлялись страсти, характеры, обстоятельства. На петербургской сцене выступали Ф. Эльслер, К. Гризи, Ф. Черрито. Вслед за иностранными танцовщицами романтический репертуар осваивали русские балерины Н. К. Богданова, М. Н. Муравьёва, М. С. Суровщикова-Петипа и др.

С 1860 театр начал работать в новом здании (построено архитектором А. К. Кавосом) и получил название Мариинского театра.

В 1859 балетмейстера Перро сменил А. Сен-Леон, который придерживался канонов многочастного парадного спектакля. Обращение к русской теме в его балетах «Конёк-Горбунок» (1864) и «Золотая рыбка» (1867) было поводом для постановки дивертисментов.

Преемником Перро и Сен-Леона стал М. И. Петипа (с 1847 солист балета, затем — балетмейстер, в 1869-1903 — главный балетмейстер театра). Вначале он придерживался эстетики монументальных балетных представлений. Постановки: «Дочь фараона» (1862), «Царь Кандавл» (1868), «Дон Кихот» (1871), «Баядерка» (1877). В этих спектаклях, созданных на музыку Пуньи и Минкуса, Петипа начал разрабатывать симфонические формы танца. Развивая принципы своих предшественников, он создал выдающиеся произведения хореографии — сцену «царство теней» в балете «Баядерка» и др.

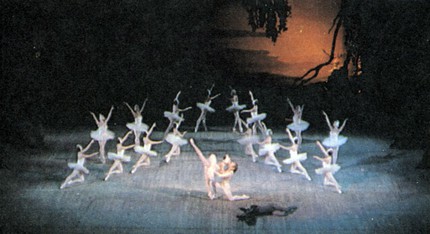

Петипа совершенствовал каноны академического танца, разрабатывал новые формы. Владение разнообразными средствами балетного театра позволило Петипа вместе с композиторами П. И. Чайковским и А. К. Глазуновым создать первые балеты-симфонии: «Спящая красавица» (1890), «Лебединое озеро» (1895, совместно с Л. И. Ивановым), «Раймонда» (1898).

Балеты Петипа требовали высокого профессионализма труппы, который достигался благодаря педагогическим талантам Х. П. Иогансона, Э. Чеккетти. В балетах Петипа и Иванова выступали М. С. Суровщикова-Петипа, Е. О. Вазем, Е. П. Соколова, В. А. Никитина, М. М. Петипа, П. А. Гердт, П. К. Карсавин, Н. Г. Легат, И. Ф. Кшесинский, А. В. Ширяев и др.

Деятельность Петипа подвела итоги художественных завоеваний 19 века и стала наиболее значительной эпохой в истории русского балета. Шедевры выдающегося балетмейстера составили классическое наследие мировой хореографии. Они наследуются и советским балетным театром.

В начале 20 века хранителями академических традиций были артисты О. И. Преображенская, М. Ф. Кшесинская, В. А. Трефилова, Ю. Н. Седова, А. Я. Ваганова, Л. Н. Егорова, Н. Г. Легат, С. К. Андрианов. Однако с уходом Петипа эстетика академизма постепенно превращалась в догму, тормозящую творческую мысль.

Борьбу с рутиной возглавил М. М. Фокин. В поисках новых форм он опирался на современное изобразительное искусство. Излюбленной сценической формой балетмейстера стал одноактный балет с лаконичным непрерывным действием, с чётко выраженной стилистической окраской: «Павильон Армиды» (1907), «Шопениана» (1908), «Египетские ночи» (1908), «Карнавал» (1910), «Петрушка» (1911), а также «Половецкие пляски» в опере «Князь Игорь» (1909). В балетах Фокина прославились Т. П. Карсавина, В. Ф. Нижинский, А. П. Павлова.

В первые годы после Октябрьской революции 1917 года перед театром встали задачи сохранения наследия и создания нового репертуара, отвечающего требованиям времени. Ответственность за их решение легла на плечи ведущих артистов театра: Е. П. Гердт, П. А. Гусева, Л. С. Леонтьева, А. В. Лопухова, Е. М. Люком, О. П. Мунгаловой, В. И. Пономарёва, В. А. Семёнова, Б. В. Шаврова. В 1922 труппу возглавил Ф. В. Лопухов. Под его руководством театр тщательно сохранял лучшие балеты Петипа и Иванова, Фокина и А. А. Горского.

Балетмейстер-новатор Лопухов создал оригинальные постановки, где смело экспериментировал в области хореографической выразительности и танцевального симфонизма: «Величие мироздания» на музыку Бетховена (1923), «Ночь на Лысой горе» на музыку Мусоргского (1924), «Пульчинелла» (1926), «Ледяная дева» (1927), «Байка про лису» (1927); «Болт» Шостаковича (1931) и др.

Разработанная им теория балетного искусства, практические находки явились первыми шагами в развитии советского балетного театра. В 1929 на сцене театра Лопуховым, Пономарёвым и Леонтьевым был поставлен первый советский балет «Красный мак», в 1930 — другой балет на современную тему — «Золотой век» на музыку Шостаковича, созданный В. И. Вайноненом, Л. В. Якобсоном и В. П. Чесноковым.

В 1920-30-е годы в труппу театра влились выпускники Ленинградского хореографического училища, подготовленные педагогами А. Я. Вагановой, М. Ф. Романовой, Е. П. Снетковой-Вечесловой, Н. П. Ивановским, Пономарёвым, А. В. Ширяевым. Среди них: Н. А. Анисимова, Ф. И. Балабина, Т. М. Вечеслова, Н. М. Дудинская, А. Н. Ермолаев, Н. А. Зубковский, О. Г. Иордан, М. Т. Семёнова, К. М. Сергеев, Г. С. Уланова, В. М. Чабукиани, А. Я. Шелест.

В 1930-40-е годы, когда главное место в балете заняли драматургия и режиссёрская разработка сюжета, были созданы лучшие спектакли этого времени: «Пламя Парижа» (1932, балетмейстер Вайнонен), «Бахчисарайский фонтан» (1934, Р. В. Захаров), «Лауренсия» (1939, В. М. Чабукиани) и «Ромео и Джульетта» (1940, Л. М. Лавровский).

В годы Великой Отечественной войны артисты, оставшиеся в блокадном Ленинграде, под руководством О. Г. Иордан выезжали на фронт, выступали на заводах и в госпиталях. Основной коллектив был эвакуирован в Пермь, где шли поставленные ранее спектакли, создавались новые («Гаянэ», балетмейстер Анисимова, 1942).

В военные и первые послевоенные годы в труппу вошли молодые артисты И. Д. Бельский, Б. Я. Брегвадзе, Л. И. Войшнис, Ю. Н. Григорович, И. Б. Зубковская, Н. А. Кургапкина, А. А. Макаров, О. Н. Моисеева, Н. А. Петрова, В. Д. Ухов, К. В. Шатилов, Н. Б. Ястребова.

В 1940-50-е годы были поставлены новые спектакли. Военной теме посвящены балеты «Татьяна» Крейна (балетмейстер В. П. Бурмейстер) и «Милица» Асафьева (балетмейстер Вайнонен) — оба 1947. Балеты «Медный всадник» Глиэра (1949, Захаров) и «Тарас Бульба» Соловьёва-Седого (1955, Б. А. Фенстер) продолжили линию обработок литературных произведений. В балетах-сказках «Золушка» (1946, К. М. Сергеев) и «Шурале» (1950, Л. В. Якобсон) широко использовался классический танец.

Творческим подъёмом отмечены 1950-1960-е годы. В этот период, отталкиваясь от античной пластики, экспериментировал Якобсон («Спартак», 1956); он утверждал универсальность выразительных возможностей хореографии в «Хореографических миниатюрах» (1958). В балете «Клоп» (1962) ему удалось воссоздать творческую лабораторию поэта-трибуна, где рождались сатирические образы современных мещан. Спектакль Якобсона «Двенадцать» (1964) воплотил революционную поэтику А. А. Блока. В 1958 балетмейстер Сергеев поставил балет «Тропою грома», посвященный борьбе с расизмом.

Принципиальное значение приобрели постановки нового поколения балетмейстеров. Балеты «Каменный цветок» (1957) и «Легенда о любви» (1961) Григоровича, «Берег надежды» (1959) и «Ленинградская симфония» (1961) Бельского возрождали традиции симфонического танца, разработанные Петипа и продолженные Лопуховым, непрерывности танцевально-музыкального действия, утверждённые Фокиным. Хореографы нашли новые формы для воплощения значительного содержания.

Новый творческий метод способствовал раскрытию дарований молодых артистов — А. И. Грибова, А. В. Гридина, И. А. Колпаковой, Э. В. Минченок, А. Е. Осипенко, И. А. Чернышёва, позднее — Г. Т. Комлевой, А. И. Сизовой, Ю. В. Соловьёва.

Наиболее значительные спектакли 1960-70-х гг. — «Горянка», поставленный О. М. Виноградовым (1968), «Сотворение мира», поставленный Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёвым (1971), и др.

Творческую жизнь балетного коллектива Театра им. Кирова всегда отличало сочетание традиций и новаторства. В репертуаре театра сохраняются спектакли классического наследия («Жизель», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Баядерка», «Корсар», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Шопениана»), лучшие постановки советского времени (Захарова, Лавровского, Сергеева, Якобсона, Григоровича, Бельского).

Труппа стремится к поискам новых тем и образов, к открытиям новых средств выразительности. Главными балетмейстерами театра и художественными руководителями балетной труппы были — Ф. В. Лопухов (1944-45, 1951-56), П. А. Гусев (1945-50), Б. А. Фенстер (1956-59), К. М. Сергеев (1951-55, 1960-70), И. Д. Бельский (1973-77). В постановках спектаклей участвовали дирижёры — А. В. Гаук, В. А. Дранишников, Б. А. Дубовской, С. В. Ельцин, Э. А. Купер, П. Э. Фельдт, Э. П. Грикуров; художники — В. М. Ходасевич, М. П. Бобышов, П. В. Вильямc, В. В. Дмитриев, В. И. Дорер, С. Б. Вирсаладзе (в 1945-62 гл. художник театра), А. Д. Гончаров и др.

В труппе театра (1979): народные артисты СССР И. А. Колпакова, Н. А. Кургапкина, С. В. Викулов, народные артисты РСФСР Г. Т. Комлева, А. И. Сизова, заслуженные артисты РСФСР Н. Д. Большакова, В. А. Бударин, В. М. Ганибалова, И. Г. Генслер, В. Н. Гуляев, Е. В. Евтеева, С. В. Ефремова, Н. И. Ковмир, Л. А. Кунакова, Т. Н. Легат, К. А. Рассадин, К. М. Тер-Степанова, Г. С. Мезенцева, заслуженный деятель искусств Таджикской ССР Г. Н. Селюцкий, заслуженный артист Туркменской ССР Р. Абдыев, артисты — В. И. Афанасков, Б. В. Бланков, А. В. Гридин, С. М. Бережной, Т. Г. Терехова, Е. В. Щербаков.

Главный балетмейстер — народный артист РСФСР О. М. Виноградов (с 1977). Репетиторы и педагоги: народные артисты СССР И. А. Колпакова, Н. А. Кургапкина, народные артисты РСФСР О. Н. Моисеева, В. Г. Семёнов, заслуженные деятели искусств РСФСР Н. В. Балтачеева, Ю. И. Умрихин, заслуженный артист РСФСР Г. П. Кекишева, заслуженные деятели искусств Татарской АССР и заслуженные артисты Башкирской АССР Т. В. Балтачеев, А. Л. Кумысников, заслуженный деятель искусств Башкирской АССР Б. М. Брускин; И. Н. Утретская, Н. Ф. Ухова.

В 1978 театр награждён премией Ленинского комсомола. Балетная труппа театра гастролировала во Франции, Великобритании, Японии, Финляндии, Италии, Испании, Югославии, Румынии, Чехословакии, Венгрии, АРЕ и др. странах. См. также Русский балет, Советский балет.

Репертуар театра с 1919 по 1980 годы (в скобках фамилии балетмейстеров)

• 1919 год. «Роман бутона розы» Дриго (А. Чекрыгин).

• 1920 год. «Петрушка» (Леонтьев).

• 1921 год. «Жар-птица» (Ф. Лопухов), «Дочь фараона» (Петипа, возобн. Ф. Лопухов).

• 1922 год. «Шубертиана» (А. Чекрыгин); «Капризы бабочки» Кроткова (Петипа, возобн. А. Чекрыгин), «Эрос» на муз. Чайковского (Фокин, возобн. А. Чекрыгин), «Саломея» на муз. Глазунова (Леонтьев), «Сольвейг» на муз. Грига (Петров), «Спящая красавица» (Петипа, возобн. Ф. Лопухов), «Раймонда» (Петипа, возобн. Ф. Лопухов), «Арлекинада» (Петипа, возобн. Ф. Лопухов), «Конёк-Горбунок» (Горский, возобн. Ф. Лопухов).

• 1923 год. «Щелкунчик» (Иванов, возобн. Ф. Лопухов и Ширяев); «Павильон Армиды» Черепнина (Фокин, возобн. Ф. Лопухов и А. Чекрыгин), «Египетские ночи» (Фокин, возобн. Ф. Лопухов, А. Чекрыгин); «Эрос» на муз. Чайковского (Фокин, возобн. Ф. Лопухов, А. Чекрыгин), «Величие мироздания» на муз. Бетховена (Ф. Лопухов), «Дон Кихот» (Горский, возобн. Ф. Лопухов).

• 1924 год. «Ночь на Лысой горе» на муз. Мусоргского (Ф. Лопухов), «Времена года» (Петипа, возобн. Леонтьев); «Красный вихрь» («Большевики») Дешевова (Ф. Лопухов).

• 1925 год. «Кандавл» Пуньи (Петипа, возобн. Л. Леонтьев), «Ручей» Делиба и Минкуса (Петипа, возобн. Пономарёв, Ваганова).).

• 1926 год. «Пульчинелла» (Ф. Лопухов).

• 1927 год. «Байка про лису, петуха, да барана» Стравинского (Ф. Лопухов), «Ледяная дева» («Сольвейг») (Ф. Лопухов); «Крепостная балерина» Корчмарёва (Ф. Лопухов).

• 1929 год. «Красный мак» (Ф. Лопухов, Пономарёв, Леонтьев), «Щелкунчик» (Ф. Лопухов).

• 1930 год. «Золотой век» Шостаковича (Вайнонен, Якобсон, Чесноков).

• 1931 год. «Болт» Шостаковича (Ф. Лопухов).

• 1932 год. «Жизель» (Петипа, возобн. Ваганова), «Пламя Парижа» (Вайнонен), «Баядерка» (Петипа, возобн. Ваганова).

• 1933 год. «Лебединое озеро» (Петипа и Иванов, в ред. Вагановой).

• 1934 год. «Щелкунчик» (Вайнонен), «Бахчисарайский фонтан» (Захаров).

• 1935 год. «Эсмеральда» (Ваганова).

• 1936 год. «Утраченные иллюзии» Асафьева (Захаров), «Катерина» на муз. А. Рубинштейна и Адана, спектакль Ленингр. хореографического училища (Лавровский).

• 1937 год. «Партизанские дни» Асафьева (Вайнонен).

• 1938 год. «Раймонда» (Вайнонен); «Сердце гор» Баланчивадзе (Чабукиани).

• 1939 год. «Лауренсия» (Чабукиани).

• 1940 год. «Ромео и Джульетта» (Лавровский); «Тарас Бульба» Соловьёва-Седого (Ф. Лопухов).

• 1941 год. «Жизель» (возобн. Пономарёв).

• 1942 год. «Гаянэ» (Анисимова), премьера в Перми.

• 1943 год. «Тщетная предосторожность» (Петипа, Иванов, возобн. Пономарёв), премьера в Перми.

• 1945 год. «Конёк-Горбунок» (Горский, возобн. Ф. Лопухов), «Лебединое озеро» (Петипа, Иванов, возобн. Ф. Лопухов).

• 1946 год. «Золушка» (К. Сергеев).

• 1947 год. «Весенняя сказка» на муз. Чайковского (Ф. Лопухов), «Татьяна» («Дочь народа») Крейна (Бурмейстер), «Милица» Асафьева (Вайнонен).

• 1948 год. «Раймонда» (Петипа, ред. К. Сергеева), «Баядерка» (Петипа, возобн. Пономарёв), «Эсмеральда» (Петипа, ред. Вагановой).

• 1949 год. «Медный всадник» (Захаров), «Красный мак» (Захаров).

• 1950 год. «Лебединое озеро» (Петипа и Иванов, ред. К. Сергеева), «Шурале» (Якобсон), «Пламя Парижа» (Вайнонен).

• 1952 год. «Спящая красавица» (Петипа, ред. Сергеева), «Гаянэ» (Анисимова).

• 1953 год. «Родные поля» Червинского (Андреев и Стуколкина).

• 1954 год. «Щелкунчик» (Вайнонен).

• 1955 год. «Тарас Бульба» (Фенстер).

• 1956 год. «Спартак» (Якобсон).

• 1957 год. «Каменный цветок» (Григорович).

• 1958 год. «Тропою грома» (К. Сергеев), «Красный цветок» (Андреев), «Хореографические миниатюры» на муз. Равеля, Скрябина, Рахманинова, Баха, Прокофьева и др. (Якобсон).

• 1959 год. «Берег надежды» Петрова (Бельский).

• 1960 год. «Отелло» (Чабукиани), «Маскарад» Лапутина (Фенстер).

• 1961 год. «Легенда о любви» Меликова (Григорович), «Ленинградская симфония» (Бельский).

• 1962 год. «Клоп» Отказова и Фиртича (Якобсон), «Египетские ночи» (Фокин, возобн. Ф. Лопухов), «Карнавал» (Фокин, возобн. Лопухов).

• 1963 год. «Далёкая планета» Майзеля (К. Сергеев), «Конёк-Горбунок» (Горский, возобн. Михайлов, Балтачеев и Брускин); «Новеллы любви» на муз. Равеля (Якобсон).

• 1964 год. «Двенадцать» Тищенко (Якобсон), «В порт вошла „Россия“» Соловьёва-Седого (Захаров), «Золушка» (возобн. К. Сергеев).

• 1965 год. «Жемчужина» Симонян (Боярский).

• 1966 год. «Человек» Салманова; «Метаморфозы» Бриттена (Алекеидзе) — на сцене Лен. гос. филармонии.

• 1967 год. «Страна чудес» Шварца (Якобсон), «Испанские миниатюры» на нар. музыку в оркестровке Сайко (Херардо Виана Гомес де Фонсеа), «Тарас Бульба» Соловьёва-Седого (Фенстер, возобн. Михайлов, Брускин).

• 1968 год. «Горянка» Кажлаева (Виноградов), «Орестея» Фалика (Алекеидзе), «Памяти героя» Успенского (Чернышёв).

• 1969 год. «Волынщик из Стракониц» Матвеева; «Скифская сюита» на муз. Прокофьева (Алекеидзе), «Двое» на муз. Меликова (Виноградов), «Александр Невский» на муз. Прокофьева (Виноградов), «Ромео и Юлия» на муз. Берлиоза (Чернышёв).

• 1970 год. «Гамлет» Червинского (К. Сергеев), «Берег надежды» Петрова (новая ред. К. Бельского), «Горянка» Кажлаева (новая ред. Виноградова).

• 1971 год. «Сотворение мира» Петрова (Касаткина и Василёв), «Шурале» (возобн. Якобсон).

• 1972 год. «Зачарованный принц» Бриттена (Виноградов).

• 1973 год. «Корсар» (Петипа, ред. К. Сергеева).

• 1974 год. «Икар» Слонимского (Бельский), «Дафнис и Хлоя» Равеля (Мурдмаа), «Блудный сын» Прокофьева (Мурдмаа), «Безделушки» Моцарта (Алекеидзе).

• 1975 год. «Ромео и Джульетта» (Лавровский, возобн. Каплан), «Жар-птица» (Эйфман).

• 1976 год. «Левша» Б. лександрова (К. Сергеев), «Спартак» (Якобсон, возобн. Бельский).

• 1977 год. «Хореографические новеллы» на муз. Пёрселла, Шостаковича, Россини, Прокофьева, Чайковского (Брянцев).

• 1978 год. «Собор Парижской богоматери» Жарра (Пти), «Жизель» (Коралли, Перро, Петипа, возобн. Колпакова и О. М. Виноградов, консультант Ю. Слонимский); Вечер старинной хореографии — «Шопениана», «Праздник цветов в Дженцано», «Па-де-катр», «Пахита» (возобн. Гусев, Тюнтина, Конищев).

• 1979 год. «Гусарская баллада» Хренникова (Виноградов, Брянцев), «Пушкин» Петрова (Касаткина и Василёв), Па-де-де из балета «Бабочка» Оффенбаха (по М. Тальони), «Качуча» из балета «Хромой бес» Жида, Па-де-сис из балета «Маркитантка» Пуньи (по Сен-Леону) — все П. Лакот.

• 1980 год. «Фея Рондских гор» на муз. Грига и «Ревизор» А. Чайковского (Виноградов).

Литература: Штелин Я., Краткое известие о театральных в России представлениях от начала их до 1768 года, «Санкт-Петербургский Вестник», 1799, авг.; Кони Ф., Балет в Петербурге, «Пантеон и репертуар русской сцены», т. 2, кн. 3, СПБ, 1850; Светлов В., Терпсихора. Статьи. Очерки. Заметки, СПБ. 1906; Вазем Е. О., Записки балерины Санкт-Петербургского Большого театра. 1867 — 1884, Л.-М., 1937; Вальберх И., Из архива балетмейстера, М.-Л 1948; Слонимский Ю., Советский балет, М.-Л., 1950; Богданов-Березовский В., Ленинградский гос. академический ордена Ленина театр оперы и балета им. С. М. Кирова, Л.-М., 1959; Красовская В., Балет Ленинграда, [Л.], 1961; её же, Статьи о балете, Л., 1967; [Загурский Б. И., Ступников И. В.], Ленинградский академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова, М.-Л., 1965; Лопухов Ф., Шестьдесят лет в балете, [Л., 1966]; Ленинградский гос. ордена Ленина академический театр оперы и балета им. С. М. Кирова. 1917 — 1967, [Л., 1967]; Ленинградский балет сегодня, сб., вып. 1 — 2, Л.-М., 1967 — 68; [Матвеев М.], Ленинградский гос. ордена Ленина акад. театр оперы и балета им. С. М. Кирова, Л., 1973; Соллертинский И., Статьи о балете, [Л.], 1973; Деген А., Ступнинов И., Мастера танца, Л., 1974; Советский балетный театр. 1917 — 1967, М., 1976; [Коннов А., Ступников И.], Театр оперы и балета им. С. М. Кирова, Л., 1976; Михайлов М., Молодые годы ленинградского балета, Л., 1978.

М. А. Ильичёва

Источник: Балет: энциклопедия, 1981 г.

25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 года в Мариинском театре вечером шел рядовой балетный спектакль — вторая и третья картины из «Щелкунчика» и одноактный балет «Эрос» с участием Т. Карсавиной и А. Обухова. Новая эра в жизни страны и, естественно, петроградского балета начиналась симптоматично: как бы нарочно были представлены две основные линии репертуара — классический балет Л. Иванова, созданный еще в конце прошлого века, и поставленный всего два года назад балет реформатора русского и мирового балета М. Фокина.

Великолепные артистические силы достойно поддерживали репутацию образцовой балетной труппы, признанной всеми ценителями хореографического искусства лучшей в мире. Однако за внешне благополучным фасадом бывшего императорского балета царили творческий застой и казенная скука. Балет Мариинского театра в большей мере, чем остальные императорские театры, был царством чиновников министерства двора. Это они поставили во главе труппы столь же всесильного, сколь мало одаренного Н. Сергеева, который «хранил» бесценное классическое наследие балетов М. Петипа и Л. Иванова. Это они отравляли творческую жизнь единственному настоящему балетмейстеру М. Фокину. Свои лучшие балеты, созданные для «Русских сезонов» в Париже, он не смог перенести в родной театр. Количество новых балетов в предреволюционный период вообще было невелико, и лишь редкие из них стали подлинными удачами.

Не все обстояло благополучно и с исполнительскими силами. Покинули Мариинский театр А. Павлова, В. Нижинский, были уволены на пенсию Л. Егорова, Ю. Седова, А. Ваганова, редкими гастролерами появлялись М. Кшесинская и О. Преображенская, подходила к концу исполнительская деятельность М. Фокина и Т. Карсавиной. Талантливая молодежь почти лишилась репертуара, да и казенные порядки не способствовали ее выдвижению и развитию. Петроградский балетный колосс явно хирел.

Справедливость требует отметить, что творческая атмосфера исканий и находок возникла в петроградском балете отнюдь не сразу после 1917 года. В первые послереволюционные годы огромные бытовые трудности, нехватка продовольствия, холод в помещении театра делали даже рядовую работу балетных артистов непрерывным подвигом. Не все выдержали это нелегкое испытание, ряд видных солистов покинули страну.

Смущало и отсутствие привычного для старого балета буржуазно-аристократического зрителя. Паникеры твердили, что изысканное искусство хореографии не нужно победившему пролетариату. Но скоро прошедшие нелегкую закалку артисты стали понимать, что именно новый зритель и откроет перед ними неизведанные перспективы.

Творческий энтузиазм, характерный для театральной жизни этих лет, постепенно проникает в петроградский академический балет, когда во главе его становится молодой хореограф Федор Лопухов. Характерно, что свою деятельность он начинает с бережной, но творческой реставрации классических шедевров — «Спящей красавицы», «Раймонды», «Дон Кихота», «Павильона Армиды» и других.

Сохранение в репертуаре лучших балетов классического наследия, наряду с созданием новых, было и остается отличительной чертой ленинградского балета. Традиции исполнения этих балетов передаются от поколения к поколению (в 20-е годы молодежь перенимала опыт таких мастеров, как Е. Гердт, Е. Люком, Э. Билль, В. Семенов, А. Монахов, Л. Леонтьев, И. Кшесинский), причем каждое поколение старается не только хранить, но и обогащать эти традиции.

В 20-е годы Ф. Лопуховым было создано на сцене ГАТОБа более десяти балетов, весьма разных по тематике и хореографическому решению. Позднее он напишет об этих бурных годах: «Все мы были охвачены горячим желанием найти новые „слова“, которые достойно выражали бы суть происходящего в паши дни и отвечали бы интересам народа, приобщающегося к искусству. Прежний лексикон — будь то слова, звукосочетания, пластические комбинации или живописные приемы — казался бессильным передать новые мысли».

Экспериментальные поиски, естественно, не всегда были успешными. Балеты тех лет не дожили до наших дней. И все же необходимо отметить, что в 1924 году в Ленинграде был впервые поставлен балет на советскую тему — «Красный вихрь» (первоначальное название — «Большевики»). В 1929 году в «Красном маке» Ф. Лопухову также впервые удается создать танцевально-пластический образ нового коллективного героя — знаменитый танец кули. Несколько ранее, в 1923 году, был создан оригинальнейший спектакль — танцсимфония «Величие мироздания» (на музыку Четвертой симфонии Бетховена), где бессюжетно, по законам, свойственным скорее чистой музыке, интерпретировались замыслы, глубокие по теме и внутреннему содержанию.

Этот смелый опыт не был принят современниками, но его воздействие прослеживается до наших дней. Наиболее удачными спектаклями этих лет оказались «Пульчинелла» и оставшиеся надолго в репертуаре театра «Красный мак» и «Ледяная дева».

Другая характерная особенность второй половины 20-х — начала 30-х годов — бурное выдвижение талантливой артистической молодежи. В труппу пришли и скоро заняли в ней ведущее положение О. Мунгалова, М. Семенова, О. Иордан, Н. Анисимова, Г. Уланова, Т. Вечеслова, Н. Дудинская, Ф. Балабина, П. Гусев, А. Ермолаев, В. Чабукиани, К. Сергеев. Однако большинство этих выдающихся талантов смогли раскрыть свое дарование, создав новые образы в балетах, поставленных уже в 30-е годы, которые обладали своей эстетикой и художественным языком.

Эти балеты значительно отличались и от балетов классических, и от балетов предшествующего десятилетия. Прежде всего иной была их сценарная драматургия, которая своим построением и мотивировками больше напоминала обычные пьесы, нежели хореографические спектакли. Отсюда возникло название балетов этого жанра — «драмбалеты» или «хореодрама».

Вот как характеризует их историк балета В. Красовская: «Историко-литературный сюжет, обработанный по всем законам драматической пьесы, и иллюстрирующая его музыка, стилизованная под интонации и ритмы изображаемой эпохи, не только не мешали хореографии в те дни становления советского балетного искусства, но и помогали им. Действие развивалось не столько в танце, сколько в пантомиме, резко отличной от пантомимы старого балета. Психология и поступки героев получали в балетах-драмах четкую пластическую характеристику, но увлеченность этой задачей иногда исключала танец как средство обобщенного воплощения музыкально-хореографического образа».

Историко-революционное «Пламя Парижа» (балетмейстер B. Вайнонен), лирико-драматический «Бахчисарайский фонтан» (Р. Захаров), героическая «Лауренсия» (В. Чабукиани) и, наконец, шекспировская трагедия «Ромео и Джульетта» (Л. Лавровский) — вот лучшие спектакли, которые были созданы в период 1932–1940 годов балетным коллективом ГАТОБа (с 1935 года театр носит имя С. М. Кирова). Они были перенесены на сцены многих театров страны и на долгие годы определили основное направление всей отечественной хореографии. В эти годы ленинградскому балету удалось основное — сделать свое искусство понятным и близким новому зрителю. Любовь самого массового зрителя стала еще одной характерной чертой ленинградского балета.

Тяжелые военные годы театр провел в Перми. Помимо сохранения своего репертуара, его балетной труппе удается поставить новый спектакль на современную тему — «Гаянэ» (балетмейстер Н. Анисимова). Небольшая группа артистов осталась в Ленинграде и своим искусством укрепляла дух защитников блокированного города. В послевоенные годы в родном театре интересно дебютируют два балетмейстера — К. Сергеев («Золушка») и Л. Якобсон («Шурале»). В последующие десятилетия их творчество в значительной мере определяло лицо ленинградского балета.

Исключительно плодотворным стал для балета Театра имени C. М. Кирова период 1955–1961 годов. И дело не только в том, что за этот период осуществлено более десяти новых постановок. Принципиальна их качественная сторона. Именно в данные годы созданы этапные для всего советского балета спектакли «Каменый цветок» и «Легенда о любви» Ю. Григоровича, «Берег надежды» и «Ленинградская симфония» И. Бельского.

Значительны темы упомянутых произведений — философские раздумья о месте художника в жизни своего народа у Ю. Григоровича и героические деяния наших современников у И. Бельского. Новаторским было и их хореографическое решение. Об авторах этих спектаклей И. Моисеев писал: «Мы благодарны им за творческую смелость. За веру в танец, в его возможности. За естественность и органичность хореографического мышления и языка, при котором балет рождается не в результате перевода словесного текста в движение танца, а потому, что постановщик сразу мыслит танцем, пластическими образами. Вот в чем новь работ Бельского и Григоровича».

Велика роль спектаклей названного периода и для многих артистических судеб. Именно в эти годы полностью раскрывают себя А. Шелест, И. Зубковская, О. Моисеева, А. Осипенко, И. Колпакова, А. Макаров, дебютируют А. Сизова, Э. Минченок, А. Грибов, Ю. Соловьев. Благодаря им балет Театра имени С. М. Кирова снова занял ведущее место в советской хореографии.

В 1954 году состоялись первые гастроли ленинградского балета за рубежом. С тех пор это стало почти ежегодной традицией: театр и его солисты успешно демонстрируют свое высокопрофессиональное искусство в различных странах Европы, Америки, Африки и Азии.

В последующие десятилетия окончательно сформировался характер репертуара. Главный балетмейстер О. Виноградов отмечал: «Балет нашего театра занимает особое положение в отечественной и мировой хореографии. Прежде всего потому, что многие шедевры мировой хореографической культуры, которые мы ныне называем образцами классического наследия, родились именно здесь. Думаю, что это произошло не случайно. По моему мнению, в них ярко запечатлен не только гений Мариуса Петипа, Льва Иванова, Михаила Фокина, но и своеобразный „групповой портрет“, художественный образ труппы Мариинского театра. Другими словами, вряд ли „Баядерка“, „Спящая красавица“, „Лебединое озеро“, „Раймонда“, „Шопениана“ могли быть созданы для иного коллектива. В них сконцентрированы те принципы, которые уже существовали в нашем балете сто и более лет назад и которые до сих пор определяют его лицо».

Но в Кировском театре не только бережно сохраняют наследие прошлого, классическая «ветвь» репертуара активно развивается. За последние годы поставлены два балета классика датского и мирового балета А. Бурнонвиля — «Сильфида» и «Неаполь», а также несколько программ старинной хореографии, состоящих из лучших фрагментов классических шедевров прошлого. Современный репертуар, сохраняя наиболее значительные спектакли прошлых лет, обогащается особенно интенсивно.

Среди удач последних двух десятилетий следует отметить интересное решение в «Горянке» (балетмейстер О. Виноградов) темы роста самосознания советских национальных меньшинств, богатую актерскими удачами озорную лирику «Сотворения мира» (В. Василёв и Н. Касаткина), впервые поставленный на советской сцене один из лучших современных зарубежных балетов — «Собор Парижской богоматери» (Р. Пети), яркую сатиру «хореографической транскрипции» комедии Гоголя «Ревизор» (О. Виноградов) и многокрасочный лирический эпос «Витязя в тигровой шкуре» (О. Виноградов).

Исполнительский облик балета Кировского театра сегодня определяют и великолепные мастера: Н. Большакова, И. Колпакова, Г. Комлева, Л. Кулакова, Г. Мезенцева, Т. Терехова, С. Бережной, В. Гуляев, М. Даукаев, К. Заклинский, Н. Ковмир, и талантливая молодежь: А. Асылмуратова, С. Вихарев, Ф. Рузиматов.

Балетные спектакли театра неоднократно отмечались Государственными премиями, многие из его артистов носят звание народных и заслуженных, удостоены наград на международных конкурсах. Высокий профессионализм, великолепные традиции, непрерывное пополнение труппы талантливой молодежью позволяют с надеждой смотреть на будущее балета Театра имени С. М. Кирова.

А. Деген, И. Ступников

Источник: Ленинградский балет, 1988 г.

• Мариинский театр

• Русский балет

• Советский балет