• Балет Кировского (Мариинского) театра

Мариинский театр — один из старейших и наиболее крупных музыкальных театров России. Оперная и балетная труппы входили в состав театров: петербургского Большого (Каменного; с 1783), Мариинского (с 1860), Государственного Мариинского (с 1917), который в 1920 переименован в Государственный академический театр оперы и балета (с 1935 им. С.М. Кирова).

В 1988 году главным дирижером театра стал Валерий Гергиев. В 1992 году театру было возвращено его историческое название — Мариинский. В 2006 году труппа и оркестр театра получили в своё распоряжение построенный по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева Концертный зал на улице Декабристов, 37. В 2013 году открылась новая сцена Мариинского театра (Мариинский-2).

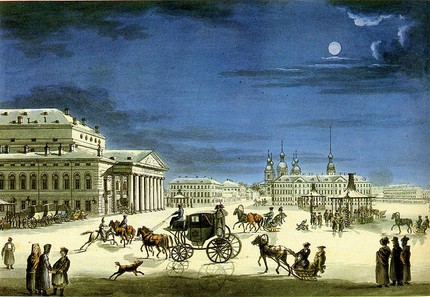

Мариинский театр — один из старейших и крупнейших музыкальных театров России. Его называли первоначально Петербургским Большим, или Каменным, театром — именно здесь давались с 1783 года первые оперные и балетные спектакли петербургской труппы (архитекторы Тишбейн, Деденев). До этого времени на месте театра находилась коломенская карусель.

Каменный театр вмещал около 2000 зрителей, имел три яруса. В 1802–1804 годы здание театра перестраивается под руководством архитектора Тома де Томона. А 1836 году он вновь был перестроен архитектором А. Кавосом и имел уже пять ярусов. Он простоял на своем месте более ста лет, хотя и восстанавливался после пожара в 1811 году.

Это был грандиозный, монументальный театр в стиле ампир. В нем соединялись черты античного храма, замка и дворца. Здание первоначально совершенно очевидно было ориентировано на римские образцы — над входом в театр была помещена высеченная из мрамора статуя сидящей Минервы. Эта богиня мудрости, покровительница искусств и ремесел в руках держала щит с латинскими письменами на нем и копье (которое еще имело и практическое значение — служило громоотводом). Однако оно не помогло, и в 1811 году при пожаре погибли и Минерва, и копье.

Вообще театр был отлично спроектирован. Он отличался образцовой акустикой, секретами которой владели старые мастера, у него была необычайно глубокая сцена. Именно на такой сцене и стали возможны всяческие фантастические полеты, которые демонстрировал в своих спектаклях Дидло — балетмейстер, прибывший в Россию и обретший в ней свою вторую родину. Именно полеты в спектаклях Дидло впервые внесли в балет идею высоты, а роскошные задники Гонзаги — представление о бесконечном пространстве.

В дальнейшем прославленный Петипа использовал глубину сцены иначе — для хореографических эффектов и потрясающих воображение зрителей движений кордебалета. Так, в балете «Баядерка» (1877) принимало участие шестьдесят четыре танцовщицы, а не тридцать, как это было впоследствии. Это были роскошные праздничные постановки, где царила стихия веселья.

В 1881 году, возобновляя старый балет — испанскую «Пахиту», Петипа сочинил к нему знаменитое «большое классическое па» для солистов, корифеек и кордебалета. Это блистательное «гранд па» сохранялось в театре много десятилетий. Богиня мудрости не зря охраняла вход в петербургский театр. Именно петербургский балет отличался, например, от московского, тем, что «положил разум в основание красоты, в основание искусства». Это была особенность его традиции, черта его школы.

Но все же не пожары, а время разрушало театр. В сезон 1885/86 года инженерная служба настояла на том, чтобы театр был закрыт. Спектакли были перенесены на сцену Мариинского театра. Сцена Мариинки оказалась шире прежней, но зато на целую треть менее глубокой, что, естественно, потребовало от балетов и опер новой пространственной композиции. Начался путь к художественной новизне и освобождение от ампирной архаики.

Мариинка была перестроена в 1860 году все тем же архитектором Кавосом из здания бывшего конного цирка, а четверть века спустя театр вновь перестраивается архитектором Шретером. (В 1885 году к основному корпусу театра по проекту архитектора В. Шретера были произведены пристройки. В 1894 году к лицевому фасаду театра пристроен новый корпус. Тогда же деревянные стропила и деревянные конструкции сцены были заменены металлическими.)

Мариинский театр после Шретера был уже другим — это был уже не театр-дворец и не театр-замок. Он приобрел не столько парадный, сколько деловой вид, чем вообще отличалось петербургское градостроительство второй половины XIX века. Мариинский обладал многофигурным силуэтом, сохраняя некую архитектурную таинственность наряду с деловитостью. Театр перед взором разворачивался к смотрящему прямыми углами своих многооконных стен. Но фасад его был совсем не императорский — не было фронтона, колоннады дорических столпов. Колоннада «упрятана» в нишу второго этажа. Фронтон выглядел миниатюрным среди флигелей, пристроек и галерей.

При входе в театр не было парадного и просторного нижнего фойе, не было и парадной лестницы, ведущей в царскую ложу. Публика чуть ли не прямо с улицы попадала в узкий опоясывающий коридор и поднималась по узким лесенкам, чтобы попасть в зрительный зал.

Зал был великолепен, а театр называли дивным. В нем все было подчинено не парадным гуляньям публики во время антракта, но артисту балета и оперы. В его архитектуре все главное отдано залу. Сам зал был типичным — многоярусным. Но его особенностью была и необычная цветовая гамма. Зал имел голубую окраску, тогда как традиционные цвета императорского театра — красный и золотой. Это была вековая традиция — красный бархат барьеров и кресел, сусальное золото лож и ярусов. Это была традиция нарядности. При свете канделябров и свечей такой зал веселил душу, слепил глаза своей красотой. А тут голубой цвет — цвет неба, цвет радостной мечты и томной меланхолии?! Мариинка после Шретера приобрела интимность и лиризм.

Мариинский театр был императорским. Императорским по своей идеологии, психологии и всему своему укладу. Это был привилегированный роскошный театр. Это был спокойный и праздничный театр — его искусство всегда было отгорожено от жизни, ее тревог и напастей. Но это был и чудесный храм искусства, куда тянулись еще с пушкинских времен лучшие художники танца, лучшие певцы оперы. Знаменитые Петипа и Фокин создали здесь свои балеты, которые живут и до сих пор. Императорская сцена требовала огромного таланта, осмысленного труда и упорства, которое талантливый Баланчин называл «крестьянским». Императорский Мариинский театр — это дом Чайковского и Шопена.

На сцене этого театра в конце XVIII — начале XIX века выступали талантливые русские артисты — Е. Сандунова, Я. Воробьев, П. Злов, А. Крутицкий, В. Самойлов, П. Булахов, Г. Климовский, а также артисты балета — И. Вальберх, А. Глушковский, А. Истомина, Е. Колосова, А. Новицкий. В 1803 году произошло отделение оперной и балетной труппы от драматической. В 1832 году драматическая труппа переходит в Александрийский театр. В эти годы во главе русской и итальянской оперы в Петербурге стоял дирижер К. А. Кавос, с некоторыми перерывами балетмейстером был Ш. Дидло.

Новый период в деятельности театра связан с постановкой оперы «Иван Сусанин» Глинки в 1836 году. Новый тип оперы требовал от исполнителей поиска адекватного сценического решения. В 1842 году состоялась премьера второй оперы Глинки «Руслан и Людмила». В этих операх раскрылось дарование выдающихся артистов — О. Петрова и А. Петровой-Воробьевой. Талантливые актеры могли воздействовать и на репертуар театра, выбирая в свои бенефисы интересующие их произведения. По настоянию О. Петрова в его бенефис была поставлена опера Даргомыжского «Эсмеральда».

Стало невозможно обойти вниманием те оперы, которые сделали в русском искусстве великую реформу. Глинка, Бородин, Даргомыжский, Мусоргский, Чайковский серьезно изменили репертуар отечественной сцены. Появились столь же значительные дирижеры — К. Лядов, Э. Направник. Они ориентируются на русский репертуар и ставят все лучшие оперы названных композиторов.

Во второй половине XIX века на сцене Мариинского театра выступают замечательные оперные певцы — Ф. Комиссаржевский, Е. Лавровская, И. Мельников, М. Долина, Ф. Стравинский, М. и Н. Фигнеры и многие другие. Первые опыты оперной режиссуры в театре связаны с именем О. Палечека. В начале XX века ведущее место в труппе заняли Ф. Шаляпин и И. Ершов, в творчестве которых техническое совершенство владения голосом соединялось с искусством драматическим. Актеры не только пели свои партии, но и блистательно играли своих героев, придавая их образам огромную драматическую силу.

В балетных постановках театра уже со второй половины XIX века было заметно стремление к воплощению русских национальных элементов — такими были балеты «Конек-Горбунок» Пуни по Ершову и «Золотая рыбка» по Пушкину. Эти постановки, конечно, были достаточно далеки от литературных источников, что связано и со спецификой балетного спектакля, и с традицией ставить балеты как пышные, феерические зрелища.

Блистательные достижения балетной сцены Мариинского театра связаны в конце XIX — начале XX века с постановкой балетов Чайковского и Глазунова. Это были «Спящая красавица» и «Раймонда» в постановке М. Петипа, «Лебединое озеро» в постановке Л. Иванова и М. Петипа. Усложнение танца, углубленная трактовка образа, заданная композиторами, требовали и от исполнителей новых выразительных средств.

Творчество легендарной А. Павловой и блистательной М. Кшесинской, О. Преображенской, О. Спесивцевой, В. Нижинского прославило театр и возвело его на Олимп отечественного искусства. В спектаклях балетной труппы вполне сложился стиль, который во всем мире называется «русской школой». Однако всякая традиция требует одновременного и сохранения, и обновления. На Мариинской сцене новаторские принципы в балете начала XX века связаны с именем балетмейстера М. Фокина («Павильон Армиды», «Шопениана»).

Театр оставался придворным, что, с одной стороны, обеспечивало достаточную стабильность его существования, но с другой — требовало некоторых усилий для постановки на его сцене лучших отечественных опер. По инициативе Ф. Шаляпина были возобновлены «Борис Годунов» и «Хованщина». На Шаляпине держался основной массив русской оперы в Мариинском театре.

Кто же посещал придворный оперный театр? Прежде всего — «абонементная публика», то есть та часть общества, что могла позволить себе приобретение абонемента в ложу на весь театральный сезон. Это были двор и гвардия, дворянская и финансовая аристократия, высшие чиновничьи слои. Опера и балет входили в быт светской публики. «Ездить в оперу», «иметь ложу в балете» были не только признаком светского развлечения, но и обязательной составной частью культуры.

Балетные спектакли давались в Мариинском театре по средам и пятницам, и завсегдатаи спешили в театр. Публика хорошо знала об особых талантах своих любимых артистов — ценила и верхнее «до» модного тенора, и колоратурные трели знаменитой певицы, и головокружительные фуэте балерины. И хотя оперные спектакли часто критиковали за крикливую роскошь, за «оперную пышность», «оперные страсти» как символ «картонных», поддельных страстей, тем не менее, оперные штампы всегда преодолевались в игре и пении выдающихся актеров. Оперный театр, как и балет, также знал развитие и разные эстетические стили.

В начале XX века Мариинский театр располагал огромными дотациями министерства двора, имел большую, со знаменитыми именами, оперную труппу, первую в мире балетную труппу и превосходный оркестровый коллектив, отшлифованный долголетними трудами и педантичной волей Э. Направника. В сезон 1916/17 года оперный репертуар состоял из 25 опер. Из них 14 русских и 11 иностранных.

В Мариинском театре (до начала Первой мировой войны 1914 года) были мощно представлены оперы и музыкальные драмы Вагнера: «Валькирия», «Золото Рейна», «Зигфрид», «Гибель богов», «Тристан и Изольда», «Мейстерзингеры». С началам войны по соображениям патриотического характера вагнеровские оперы были исключены из репертуара. На И. Ершове держался весь вагнеровский репертуар. Его называли великим интерпретатором Вагнера — бессменным исполнителем Зигмунда, Зигфрида, Тристана.

Ершов и Шаляпин — два крупнейших актера оперной сцены, творческий дух которых и интуиция позволили им найти выход из оперной рутины к большому трагическому искусству. Но Ершов пел и русские партии, например, Гришку Кутерьму в «Сказании о граде Китеже» Римского-Корсакова. С одной стороны — Зигфрид, с другой — Гришка. «Брызжущий стихийной жизнерадостностью юный сверхчеловек, сын лесов в звериной шкуре, владеющий тайной понимать и шелест листьев и щебетанье птиц, держащий в своих руках судьбы Валгалы, — и взлохмаченный жалкий пьяница в отребьях, со смертельным отчаянием в интонациях надтреснутого испитого голоса» — таковы два полюса в творчестве Ершова.

На сцене Мариинского театра были поставлены четыре оперы режиссером-новатором В. Мейерхольдом: «Тристан и Изольда» Вагнера (1909), «Орфей и Евредика» Глюка (1911), «Электра» Рихарда Штрауса (1913), «Каменный гость» Даргомыжского (1917). Основной предпосылкой оперной теории и практической реформы для В. Мейерхольда являлось положение, согласно которому режиссер и актер оперного театра должны исходить не из либретто, не из литературного сюжета, но из партитуры. Только музыка, считал Мейерхольд, способна вполне выявить мир души и чувств. По мнению Мейерхольда, игра оперного актера должна строиться не на натуралистическом, но на условном, пластическом и ритмическом жесте. Постановка «Орфея» имела из всех работ Мейерхольда наибольший успех и считалась показательной для оперного импрессионизма. Античность здесь господствовала в идеализированном мифологическом виде.

В начале XX века балетный репертуар Мариинского театра состоял из двух групп спектаклей: это были классические балеты, продолжающие традицию XIX века, и новые, созданные Мариусом Петипа. Балет классический был изыскан, орнаментален, изощренен и великолепен в танце. Петипа балет «украшает» вставными номерами, кордебалетными вальсами, усложняет техническую структура па.

Само балетное действие — минимально. Обычно это сказка или историческая легенда. Действующие лица — влюбленные принцы, томные царевны, благодетельные феи, великодушные короли, злые волшебники, зачарованные лебеди. В балетах порхали воздушные сильфиды, лесные нимфы, резвились изящные пезане. В балете торжествовал романтический миф о любви. Язык классического балета сочетался в спектаклях с «Характерными» танцами — стилизацией этнографических танцев. Их основу составляли польская мазурка, венгерский чардаш, неаполитанская тарантелла, испанские «качуча», болеро, фанданго. И русские танцы вводит М. Петипа. Классический танец в созданиях Петипа был великолепен: он обогащает классическую школу технической виртуозностью, в адажио, коде, вариациях он изобретателен и неутомим.

После революции 1917 года Мариинский театр был передан в ведение Народного комиссариата по просвещению, а летом 1920 года вошел в систему академических театров Петрограда и Москвы, получив наименование Государственный академический театр оперы и балета. Революция изменила жизнь театра — вместо публики «Первого абонемента» его стали посещать «революционные массы», а перед театром была поставлена задача «освоения пролетариатом оперно-балетного наследия». От театра требовали новой концепции — советской оперы. Но пока ее не было, ставили классику и даже старались в «Золотом петушке» увидеть осмеянное самодержавие.

В течение 20-х — начале 30-х годов театр переживал тяжелый период внутренней перестройки всей жизни. Он, как и другие театры-академики, театры «старого наследия», подвергался революционным наскоком со стороны «нового искусства». Перед ним, как и перед другими, стояла задача создания спектаклей «на революционную тему». Под видом «величия мироздания» появился балет на музыку 4-й симфонии Бетховена, «Красный вихрь» Дешевова. Но и тут было усмотрено «декаденство». Репертуар должен был меняться в сторону «героического».

Вновь был поставлен «Борис Годунов» в 1928 году, открыто современное звучание «Вильгельма Телля» Россини, ставятся вновь написанные оперы «Орлиный бунт», «Черный яр», «Лед и сталь». Постановление ЦК ВКП(б) от 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций» окончательно изгнало со сцены всякую стилизацию, «буржуазность» и экспериментирование. Появляются такие спектакли, как «героические балеты» «Пламя Парижа», «Утраченные иллюзии», «Партизанские дни» Асафьева. Возобновляется классический балет («Лебединое озеро» и «Щелкунчик» Чайковского). Опера становится идейно-монументальной — идут «Броненосец Потемкин» Чишко (1937), «Щорс» Фадди (1938), «В бурю» Хренникова (1939). В это время главный дирижер театра А. Пазовский, главный режиссер — Л. Баратов. В 1935 году театру присвоено имя С. М. Кирова.

В начале Великой Отечественной войны театр был эвакуирован в Пермь, где подготовил новые спектакли: «Емельян Пугачев» Коваля, «Ночь перед Рождеством» и др. Артисты театра выступали в госпиталях, выезжали в составе бригад на фронт. В Ленинград театр возвратился в 1944 году. С 50-х годов в театр возвращается оперная и балетная классика. Но пишутся и новые произведения — в 1956 году был поставлен знаменитый балет Хачатуряна «Спартак», в 1957 году — «Каменный цветок» Прокофьева, «Легенда о любви» Меликова (в обоих — балетмейстер Ю. Григорович). Оперные спектакли 50-60-х годов посвящены событиям Отечественной войны и «революционной тематике»: «Семья Тараса» Кабалевского, «Судьба человека» Дзержинского, «Декабристы» Шапорина, «Мать» Хренникова. Из русской классики поставлены «Мазепа», «Псковитянка», «Садко».

В труппе театра всегда было много всемирно знаменитых исполнителей и артистов балета: К. Лаптев, И. Бугаев, В. Максимова, Б. Штоколов, Р. Баринова, М. Заика, В. Соловьев, В. Кравцов, Б. Брегвадзе, А. Сапогов, В. Семенов, К. Федичева, Ю. Марусин, С. Лейферкус, Г. Мезенцева, О. Ченчикова и многие, многие другие.

Во время Великой Отечественной войны здание пострадало от сильных обстрелов, но в 1944 году было полностью восстановлено. Глубина сцены театра — 22 метра, ширина — 18 метров, высота — 25 метров. Зрительный зал театра имеет 1625 мест. В настоящее время театру возвращено его историческое имя — он вновь Мариинский театр.

К. Смолина

Источник: 100 великих театров мира, 2001 г.

Ленинградский театр оперы и балета (Государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова) — один из старейших и наиболее крупных музыкальных театров СССР. Ему принадлежит выдающаяся роль в развитии русского оперного и балетного искусства.

Музыкальные спектакли давались в Петербурге с 20-х годов 18 века французскими, начиная с 30-х годов итальянскими оперными труппами, где выступали и русские артисты, в дальнейшем составившие основу русской труппы казённого театра. Историю театр ведёт с 1783, когда в столице был построен Каменный (Большой) театр и указом Екатерины II организована труппа «...не для одних комедий и трагедий, но и для оперы».

В конце 18 — начале 19 веков, в период активного формирования национальной композиторской школы, на сцене театра наряду с иностранными ставились первые произведения русских композиторов, в т. ч. балет «Новый Вертер» Вальберха — Титова, сочинения M. M. Соколовского, Е. И. Фомина, В. А. Пашкевича, позднее С. И. Давыдова и др. В 1803 оперная и балетная труппы отделились от драматической. Оперную возглавил в 1803-40 К. А. Кавос — дирижёр, педагог и композитор, автор многих опер и балетов, поставленных на сцене театра. Во главе балета стал балетмейстер Ш. Л. Дидло (1801-1829, с перерывом в 1811-16). Их деятельность способствовала повышению культуры спектаклей.

Ведущее положение занимали певцы П. А. Булахов, Я. С. Воробьёв, П. В. Злов, Г. Ф. Климовский, А. М. Крутицкий, Е. С. Сандунова, В. М. Самойлов и др., танцовщики И. И. Вальберх (Лесогоров), А. П. Глушковский, Н. О. Гольц, М. И. Данилова, А. И. Истомина, Е. И. Колосова, А. С. Новицкая, Е. А. Телешева и др. Ставились произведения К. М. Вебера, К. В. Глюка, А. Гретри, Л. Керубини, Дж. Мейербера, П. А. Монсиньи, В. А. Моцарта, Дж. Паизиелло и др., а также русские оперы.

В 20-е годы на сцене театра периодически выступали также немецкая и итальянская труппы. В 1836 заново отстроенное здание театра полностью было отдано оперной и балетной труппам. 27 ноября 1836 театр открылся оперой М. И. Глинки «Жизнь за царя», ознаменовавшей рождение русского классического оперного искусства. В 1842 была поставлена его вторая опера — «Руслан и Людмила». Эти произведения определили начало демократизации оперного искусства, формирования реалистических принципов исполнительства.

В обоих спектаклях раскрылось дарование выдающихся русских певцов О. А. Петрова и А. Я. Петровой-Воробьёвой. В оперную труппу вошли также М. С. Лебедев, А. И. Леонов, М. М. Степанова, В. А. Шемаев, M. P. Шелехова, С. С. Гулак-Артемовский, Е. А. Семёнова и др.

С 1843 на сцене театра выступала итальянская оперная труппа (в её составе певцы Дж. Рубини, П. Виардо-Гарсиа, A. Тамбурини, Джулия Гризи, Л. Лаблаш и др.). Двор оказывал ей всемерное покровительство. Русская оперная труппа была оттеснена на второй план, а в 1845 фактически изгнана и переведена в Москву. Её спектакли возобновились в Петербурге лишь с середины 50-х годов на сцене Театра-цирка, здание которого после пожара в 1859 было перестроено (архитектор А. К. Кавос) и открыто в 1860 под названием Мариинский театр.

В 1883-96 под руководством архитектора B. А. Шрётера были реконструированы фасады и интерьеры, добавлен ряд помещений, деревянные конструкции заменены металлическими, улучшена акустика зала и сцены, со стороны фасада пристроен новый корпус.

Глубокие перемены в общественной жизни России 60-х годов, деятельность крупнейших русских композиторов определили расцвет русского оперно-исполнительского искусства. Несмотря на сопротивление дирекции императорских театров, её стремление затормозить введение русского репертуара, всё более явной становится демократическая тенденция русской труппы. В 1861 театр возобновил «Руслана и Людмилу»; в 1865 — «Русалку» (первая постановка в 1856).

Были осуществлены постановки опер (многие из них впервые) — «Юдифь» (1863) и «Вражья сила» (1871) Серова, «Каменный гость» Даргомыжского (1872), «Псковитянка» (1873), «Майская ночь» (1880), «Снегурочка» (1882), «Млада» (1890), «Ночь перед Рождеством» (1895) Римского-Корсакова, «Борис Годунов» Мусоргского (1874), «Опричник» (1874), «Кузнец Вакула» (1876), «Орлеанская дева» (1881), «Чародейка» (1887), «Пиковая дама» (1890), «Иоланта» (1892) Чайковского, «Князь Игорь» Бородина (1890), «Орестея» Танеева (1895) и др.

В репертуаре театра также западно-европейская классика, в т. ч. оперы Дж. Верди — «Сила судьбы» (1862; написана для Мариинского театра), «Травиата» (1868), «Риголетто» (1878), «Отелло» (1887), «Фальстаф» (1894, впервые на русском языке), К. М. Вебера, В. А. Моцарта, Дж. Пуччини и др.

Музыкальным руководителем и дирижёром (в 1860-69) был К. Н. Лядов, затем (в 1863-1916) Э. Ф. Направник, деятельность которого сыграла значительную роль в истории театра (установил творческие связи с известными русскими композиторами, собрал в театре лучшие артистические силы, поднял профессиональный уровень оперных постановок). Среди солистов театра певцы Ф. П. Комиссаржевский, Е. А. Лавровская, Д. М. Леонова, И. А. Мельников, Ф. К. Никольский, Ю. Ф. Платонова.

В конце 19 — начале 20 веков в театре выступали крупнейшие мастера оперного искусства: И. А. Алчевский, А. Ю. Больска, М. И. Долина, И. В. Ершов, Е. И. Збруева, B. И. Касторский, В. И. Куза, Ф. В. Литвин, Е. К. Мравина, Э. К. Павловская, М. А. Славина, Л. В. Собинов, Ф. И. Стравинский, И. В. Тартаков, М. И. и H. H. Фигнеры, М. Б. Черкасская, Л. Г. Яковлев и др. Часто выступал Ф. И. Шаляпин.

В репертуаре театра оперы Р. Вагнера (в т. ч. тетралогия «Кольцо нибелунга»), «Электра» Р. Штрауса, «Сказание о невидимом граде Китеже», «Хованщина» и др. Спектакли отличались законченным музыкальным ансамблем. В театре работали известные дирижёры Ф. М. Блуменфельд, А. Коутс, художники А. Н. Бенуа, А. Я. Головин, К. А. Коровин, Б. М. Кустодиев.

Октябрьская революция 1917 года создала условия для подлинного расцвета театрального искусства. Правительственным декретом 9 ноября 1917 года театр объявлен государственным и передан в ведение Наркомпроса. Многие спектакли (часто бесплатные) ставились по заявкам рабочих, солдат, матросов, учащихся, служащих. Артисты в составе концертных бригад выезжали на фабрики и заводы города, в воинские части.

В 1920 театр получил наименование Государственного академического театра оперы и балета, в 1935 ему присвоено имя C. М. Кирова. Коллектив продолжал лучшие традиции, заложенные крупнейшими мастерами театрального искусства. Появились новые постановки оперной классики и произведений современных зарубежных композиторов, в т. ч. «Тангейзер» и «Риенци» Вагнера (1923), «Севильский цирюльник», «Дон Жуан» (1924); «Саломея» (1924) и «Кавалер роз» (1928) Р. Штрауса, «Воццек» Берга (1927).

Подлинным событием стала постановка «Бориса Годунова» в авторской редакции (1928). Появляются оперы советских композиторов, основное внимание которых было направлено на историко-революционную и современную советскую тематику: «Орлиный бунт» Пащенко (1925), «Лёд и сталь» Дешевова (1930), «Броненосец „Потёмкин“» Чишко (1937), «В бурю» Хренникова (1939). В 1925 поставлена опера С. С. Прокофьева «Любовь к трём апельсинам».

Возобновляются оперы русских классиков: «Пиковая дама» (1935), «Иван Сусанин» (1939, с новым текстом); «Чародейка» Чайковского (1941).

Расширяется балетный репертуар: «Жар-птица» (1921), «Пульчинелла» (1926), «Байка про лису, петуха, кота да барана» (1927) Стравинского, опера-балет «Млада» Римского-Корсакова (1923), «Ночь на Лысой горе» на музыку Мусоргского (1924), «Времена года» Глазунова (1924), «Крепостная актриса» Корчмарёва (1927), «Красный мак» Глиэра (1929), «Пламя Парижа» (1932), «Бахчисарайский фонтан» (1934), «Утраченные иллюзии» (1936), «Партизанские дни» (1937) Асафьева, «Сердце гор» Баланчивадзе (1938), «Лауренсия» Крейна (1939), «Ромео и Джульетта» Прокофьева (1940) и др.

В 1939 театр награждён орденом Ленина. В 1940 его лучшие спектакли были показаны в Москве на Декаде искусства Ленинграда. В августе 1941 театр был эвакуирован в Пермь; здесь состоялись премьеры опер: «Емельян Пугачёв» Коваля (1942), «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова (1943) и балета «Гаянэ» Хачатуряна (1942). Артисты театра выезжали с концертными бригадами на фронт, выступали в госпиталях, воинских частях, в колхозах и на предприятиях. Летом 1944 театр возвратился в Ленинград; открыт 1 сентября оперой «Иван Сусанин».

На сцене театра в разное время выступали крупнейшие певцы — П. З. Андреев, Н. А. Большаков, Г. А. Боссэ, Р. Г. Горская, В. А. Давыдова, И. В. Ершов, Р. Л. Изтур, В. И. Касторский, О. А. Кашеварова, К. А. Лаптев, С. И. Мигай, А. Ю. Модестов, О. Ф. Мшанская, Г. М. Нэлепп, И. А. Нечаев, Г. Н. Орлов, В. К. Павловская, Н. К. Печковский, С. П. Преображенская, М. О. Рейзен, В. Р. Сливинский, И. П. Яшугин и др.; солисты балета — Н. А. Анисимова, Ф. И. Балабина, Т. М. Вечеслова, Р. И. Гербек, Е. П. Гердт, H. M. Дудинская, М. А. Дудко, А. Н. Ермолаев, Н. А. Зубковский, О. Г. Иордан, С. Г. Корень, Л. С. Леонтьев, A. В. Лопухов, Е. М. Люком, А. М. Монахов, В. А. Семёнов, М. Т. Семёнова, К. М. Сергеев, Г. С. Уланова, B. М. Чабукиани, А. Я. Шелест и др.; дирижёры — А. В. Гаук, В. А. Дранишников, Р. Е. Дриго, C. В. Ельцин, А. Коутс, Э. А. Купер, Н. А. Малько, А. М. Пазовский, Д. И. Похитонов, Г. Г. Фительберг; режиссёры — А. Б. Винер, Э. И. Каплан, И. М. Лапицкий, В. А. Лосский, С. Д. Масловская, В. Э. Мейерхольд, С. Э. Радлов, Н. В. Смолич, Л. В. Баратов; балетмейстеры — А. Я. Ваганова, В. И. Вайнонен, Р. В. Захаров, Л. С. Леонтьев, Л. М. Лавровский, Ф. В. Лопухов, В. И. Пономарёв, А. И. Чекрыгин; художники — А. Я. Головин, В. В. Дмитриев, К. А. Коровин, В. А. Щуко.

В 40-50-е годы возобновляются оперы — «Пиковая дама» (1946), «Дубровский» (1947), «Аида» (1948), «Кармен» (1948), «Фауст» (1949), «Князь Игорь» (1954), «Риголетто» (1954) и др. Из постановок русских классических опер выделялись «Руслан и Людмила» (1947 и 1954), «Борис Годунов» (1949), «Мазепа» (1950), «Хованщина» (1952), «Псковитянка» (1952), «Садко» (1953), из произведений советских композиторов наиболее значительные были постановки опер — «Дуэнья» («Обручение в монастыре») Прокофьева (1946), «Семья Тараса» (1950), «Декабристы» (1953), «Мать» (1957); «Судьба человека» Дзержинского (1961). Среди постановок советских балетов: «Золушка» (1946) и «Каменный цветок» (1957) Прокофьева, «Медный всадник» (1949); «Шурале» Яруллина (1950), «Спартак» (1956), «Тропою грома» (1958); «Берег Надежды» Петрова (1959), «Маскарад» Лапутина (1960) и др.

Многие из этих спектаклей отмечены новаторскими поисками, оригинальным хореографическим решением и вошли в золотой фонд репертуара театра.

Художественное руководство в эти годы осуществляли дирижёр Б. Э. Хайкин, режиссёр И. Ю. Шлепянов, хормейстер В. П. Степанов, дирижёры балетных спектаклей Е. А. Дубовский и П. Э. Фельдт. Позднее в театре работали дирижёры — Э. П. Грикуров, А. И. Климов, К. А. Симеонов; режиссёр Е. Н. Соковнин, хормейстер А. В. Михайлов, художник С. Б. Вирсаладзе, балетмейстеры — P. В. Лопухов, П. А. Гусев, Б. А. Фенстер, К. М. Сергеев.

В 60-70-е годы репертуар театра обогатился значительными постановками, среди которых оперы: «Лоэнгрин» (1962); «Октябрь» Мурадели (1964), «Гуняди Ласло» Эркеля (1965), «Питер Граймс» (1965), «Волшебная флейта» (1966); «Оптимистическая трагедия» (1966) и «Анна Онегина» (1967) Холминова, «Лючия ди Ламмермур» (1969, впервые в СССР); «Василий Губанов» Клебанова (1970), «Абесалом и Этери» (1971); «Интервенция» Успенского (1972), «Кармен» (1973); «Петр I» Петрова (1975), и балеты (преимущественно произведения советских композиторов): «Отелло» Мачавариани (1960), «Легенда о любви» Меликова, «Ленинградская симфония» на музыку Д. Д. Шостаковича (оба в 1961), «Далёкая планета» Майзеля (1963), «Двенадцать» Тищенко (1964), «Жемчужина» Симонян (1965), «Человек» Салманова (1966), «Страна чудес» Шварца (1967), «Горянка» Кажлаева (1968), «Волынщик из Стракониц» Матвеева, «Скифская сюита» на музыку С. С. Прокофьева и «Двое» на музыку симфонической поэмы A. Д. Меликова «Метаморфозы» (все в 1969), «Гамлет» Червинского (1970), «Сотворение мира» Петрова (1971), «Икар» Слонимского (1974). Театр осуществил сценические постановки кантаты Прокофьева «Александр Невский» (1969) и «Патетической оратории» Свиридова (1970).

Здание театра неоднократно подвергалось перестройке. В 1944 здание восстановлено после разрушений, причинённых бомбардировками во время блокады Ленинграда; в 1968-70 полностью реконструировано. Зрительный зал рассчитан на 1625 мест. Длина зала с учётом оркестровой ямы 22,1 м, ширина 19,46 м, высота 18 м. Глубина сцены 18 м, ширина 20 м, размер портала сцены — 16×9 м.

Литература: Никольский Д., Десятилетие концертов хора императорской русской оперы в С.-Петербурге. (1888-1898), СПБ, 1898; «ЕИТ», Сезоны 1890-1915; Плещеев A., Наш балет. (1673-1899), СПБ, 1899; Императорские Мариинский и Большой театры. Сезон 1907-1908, СПБ, 1908; (Свириденко С.), Русская опера в Мариинском театре за 25 лет. Очерк, «РМГ», 1912, No 1-2, 4-5; Шкафер В. П., Сорок лет на сцене русской оперы. Воспоминания. 1890-1930 гг., Л., 1936; Слонимский Ю., Мастера балета, (Л.-М.), 1937; Старк Э. (Зигфрид), Петербургская опера и ее мастера. (1890-1910), Л.-М., 1940; Ленинградский государственный ордена Ленина Академический театр оперы и балета. (Сб. статей, Л.), 1940; П. И. Чайковский на сцене Театра оперы и балета им. С. М. Кирова. (Сб. статей), Л., 1941; Советский театр. К тридцатилетию советского государства, М., 1947; Ленинградские театры в годы Великой Отечественной войны. Сб. статей, Л.-М., 1948; Похитонов Д., Из прошлого русской оперы, (Л.), 1949; Слонимский Ю., Советский балет, М. — Л., 1950; Первая русская революция и театр. (Сб.), М., 1956; Боголюбов Н., Полвека на оперной сцене, М., 1957; Музыкальный Ленинград. 1917-1957. (Путеводитель-справочник), Л., 1958; Красовская В., Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века, Л.-М., 1958; её же, Русский балетный театр второй половины XIX века, Л.-М., 1963; её же. Русский балетный театр начала XX века, (ч. 1-2, Л., 1971-72); Гозенпуд A., Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки. Очерк, Л., 1959; его же, Русский советский оперный театр, Л., 1963; его же, Русский оперный театр XIX века (т. 1-3, Л., 1969-73); Богданов-Березовский В., Ленинградский государственный академический ордена Ленина театр оперы и балета им. С. М. Кирова, Л., 1959; Музыкальная жизнь Ленинграда. Сб. статей, Л., 1961; Левик С. Ю., Записки оперного певца, М., 1962; Теляковский В. A., Воспоминания, Л.-М., 1965; Ленинградский государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова. 1917-1967, (Л., 1967).

Л. В. Михеева

Источник: Музыкальная энциклопедия, 1973—1982 гг.

• Балет Кировского (Мариинского) театра