Оперная дилогия Берлиоза на сцене Мариинского театра

Железный гриф методично выклевывал печень павших в бою троянцев. При каждом клевке павшие вздергивали конечностями и снова становились недвижимы. Урбанистический пейзаж конца света — перекореженные груды железа, взорванные башни, застывшие военные машины — простирался до сумрачного горизонта. Живописный хаос погибшего мира проецировался на экран-задник: тут уж видеографик Франк Алеу оттянулся на славу. Впечатление было такое, будто смотришь отрывок очередного голливудского фильма класса «В» о восстании машин.

Все то, о чем толковал режиссер Карлуш Падрисса перед премьерой «Троянцев» — насчет краха техногенной цивилизации, вторжении вируса трояна в головы троянцев и полета на Марс уцелевших аргонавтов, оправдалось на все сто. В углу тускло блистал зеркальными гранями троянский конь. Пучки червей с разверстыми глотками свивались на экране в красивые спирали. Самого Лаокоона с сыновьями видно не было: вероятно, ползучие твари успели поглотить правдолюбца-жреца до этого.

Седовласая Кассандра (Лариса Гоголевская) раскатывала в инвалидной коляске и, по виду, вполне годилась в бабушки своему жениху, Хоребу (Алексей Марков). Стальные кони — точные копии зеркального колосса — мирно паслись на космических пастбищах близ Карфагена, ожидая седоков-аргонавтов, ведомых первопроходцем Энеем. А потом раскрывали копыта-крылья, как американские «Стелсы», и улетали к далекой звезде, в поисках новой родины — «Италии».

Концепция спектакля, рисующая две цивилизационные модели — разрушительную и созидательную, — теоретически, могла бы получить забавное сценическое воплощение. В самом деле, футуристическое переинтонирование пафосной оперной истории, которая, в свою очередь, пересказывает в высокопарно-романтическом ключе античную трагедию рока, которую пересказал Гомер и взял за основу Вергилий в своей «Энеиде»... Культурная цепь отсылок уводит очень далеко, вглубь веков — одно это уже может стать неплохим поводом для режиссерской рефлексии. Но — не случилось. Спектакль, показанный на сцене Мариинского театра, оказался чудовищно, катастрофически антитеатрален.

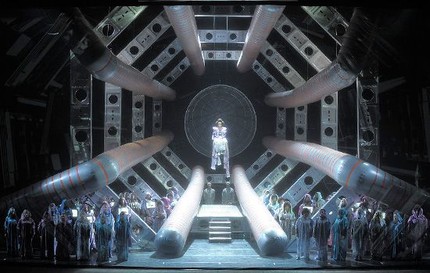

Похоже, постановщики «Троянцев», барселонская команда «Ла Фура дельс Бауш», гордящиеся изобретением оригинального стиля «фуреро», за годы странствий по каталонским деревушкам так и не постигли, что такое театральность как свойство и эстетическая категория. Чего-чего, а эффектного и в сюжете оперы, и в самой музыке — избыточно много. Однако чувственное воздействие эффектных приемов в спектакле стремилось к нулю — и вовсе не из-за недостатка оригинальности сценических решений или малости сценических средств. А потому, что визуальный облик каждой сцены не соотносился ни с музыкой, ни с драматическими коллизиями оперы. Спектакль просто буксовал каждую минуту: стопорился, застывал, терял темпоритм, рывком продвигался вперед — и снова застревал, увязая в неподъемном, неповоротливом оборудовании. Вздувались и опадали пухлые трубы гигантского макета адронного коллайдера. Шестиугольные обводы монструозного сооружения, ближе к финалу акта, вдруг начали послойно поднимать вверх, к колосникам, спешно сдувать трубы. Зачем? До конца акта оставалось минуты три, а пространство, оголившееся темным зевом позади солистов, все равно никто не собирался осваивать.

Принцип, по которому строится само зрелище, прост: главный герой и главное выразительное средство спектакля — это видеографика и декорации. Причем видеографика первична. Смена «картинки» — главное событие спектакля: во всяком случае, именно так мыслят его создатели. Поэтому их вовсе не смущает появление на сцене обычных рабочих-наладчиков в комбинезонах: это вызвано производственной необходимостью. Зеркального коника тянут-потянут, трубы собираются вручную, кресло на канатах крепится на глазах у зрителей, пока Дидона поет свою арию, костер, на который восходит царица, составляется из груды плазменных мониторов. Каждый экран, в котором пылает пламя, аккуратно вешается на свой гвоздик.

Рабочие, действующие на сцене наравне с солистами и хором, — прием вполне остроумный, совмещающий в едином акте созидания спектакля сценическую и обыденную реальность. Можно сказать, ноу-хау «фуреровцев». Но вот беда: солисты в иерархическом пироге нового спектакля занимают последнее место. Герои оперы, их чувства и переживания, эволюция, происходящая ввиду изменившихся обстоятельств, — неважны. Девять десятых площади занимают декорации, а доминирует надо всем движущаяся картинка на заднике. Само существование персонажей, их слова, действия оказываются на периферии эмоционального, чувственного восприятия спектакля и тем обессмысливаются. Люди-марионетки застывают на авансцене, либо застревают в сочленениях нелепых конструкций. А чего суетиться? Все равно на них никто не смотрит.

При таком раскладе даже великолепный, вспыхивающий звонкими чистыми тембрами оркестр, ведомый Валерием Гергиевым, бессилен примирить с тем, что творилось на сцене. Хваленые новейшие технологии оказались «вещью для себя»: они существовали сами по себе и нисколько не работали на пользу целого. Части, разнородные элементы спектакля были не просто плохо пригнаны — они развивались в разных плоскостях, нимало не коррелируя друг с другом. Как будто видеографик Франк Алеу, сценограф Ролан Ольбетер, световик Питер ван Прэт и сам Падрисса — каждый работал в своем направлении, а потом свели то, что получилось, на сцене и, слегка удивившись результату, начали подгонку деталей.

Отдельно от неуклюжей суеты и загроможденной сцены жил, во всей своей красе, оркестр: на нем, как на мягкой и пышной подушке, покоились и сверкали голоса солистов: Сергея Семишкура — Энея, Алексея Маркова — Хореба, Екатерины Семенчук — Дидоны, Златы Булычевой — Анны. Царицей по роли и по качеству вокала была, конечно, Семенчук: при всей нелепости предписанного ей сценического рисунка она умела выглядеть благородно, демонстрировать величественную стать и петь страстно и искренне, очаровывая сладострастными нотками нижнего регистра. Словом, выдавать сложный комплекс эмоциональных, чувственных, эстетических переживаний, свойственный настоящей, большой оперной певице.

Что касается спектакля в целом, то усилия трех театров — Дворца искусств королевы Софии в Валенсии, Польской Национальной Оперы в Варшаве и Мариинского театра, затеявших дорогостоящий и рискованный совместный проект, — выдали «на-гора» результат довольно сомнительного качества. Ожидание небывалого зрелища, грандиозного, яркого, шокирующего, потрясающего воображение, не оправдались. Гора родила мышь — и это было очень обидно.

Фото: Н. Разина / Мариинский театр