Балет «Каменный цветок» С. Прокофьева, первый поставленный Григоровичем балет, — спектакль строгого вкуса, художественного такта. Все чувства целомудренно сдержаны, затаены. Даже ярмарочный разгул, буйство хмельных гуляк передается в балете с удивительным чувством меры. Сила фантазии соединяется с лаконичностью, не допускающей ничего лишнего.

«Каменный цветок» оказался спектаклем абсолютно законченным в своей цельности, верности единому замыслу. Создавалось впечатление, что нет ни одного движения в танце, ни одного красочного пятна в декорациях, которое нарушало бы это единство замысла. Была достигнута гармония мысли и воплощения, музыки и танца, красок и движений.

Все это очень важно. Но важнее всего было то, что молодой балетмейстер вспомнил несколько совершенно очевидных и простых, но к тому времени основательно призабытых истин. Он вспомнил, что самое выразительное в балете — танец, а не бытовая игра, пантомима. Вспомнил, что балет по самой природе своей — это искусство обобщения, поэтизации действительности, что оно не всегда нуждается в скрупулезных оправданиях. Вспомнил, что декорация и костюмы должны помогать танцу, а не давить его своей пышностью, громоздкостью, обстоятельным «бытописательством». И создал балет поэтический, воздушный, возвышенный.

Конечно, можно спорить с решением Григоровича, можно представить себе образы «Каменного цветка» более яркими в своей бытовой характерности, гораздо более детализированными. Но балетмейстер «услышал», а затем «увидел» и выделил в музыке Прокофьева то, что ему было наиболее близко и дорого.

Композитор в своей автобиографии писал, что лирическая линия в его творчестве «оставалась незамеченной, или же ее замечали задним числом. В лирике мне в течение долгого времени отказывали вовсе, и, непоощренная, она развивалась медленно. Зато в дальнейшем я обращал на нее все больше и больше внимания». Вот эту лирическую тему позднего Прокофьева чутко расслышал молодой балетмейстер и подчинил ей весь строй своего воистину лирического спектакля. Григорович шел в своем решении не столько от сказов Бажова, положенных в основу либретто, сколько от Прокофьева, он заботился прежде всего о верности музыкальной партитуре, а не литературному первоисточнику.

Наш балетный театр создал немало спектаклей на основе замечательных произведений литературы, и некоторые балетмейстеры привыкли не столько вслушиваться в музыку, сколько вчитываться в литературный первоисточник, а это часто приводило к забвению многих законов хореографического театра.

Каждому этапу в развитии искусства свойственны свои закономерности. В пору создания таких советских (балетов, как «Бахчисарайский фонтан», «Утраченные иллюзии», «Ромео и Джульетта», «Пламя Парижа» и др., особое внимание к исторической, этнографической и бытовой достоверности было необходимым и плодотворным, потому что нужно было решительно избавляться от балетной рутины и фальши, от столетних штампов, нужно было заменить традиционных балетных эльфов, нимф и дриад персонажами с живыми человеческими страстями и мыслями. Затем, когда завоевания реализма в балете стали глубоки и прочны, наступило время подумать о силе поэтического обобщения, о прекрасной условности хореографического искусства, о том, что оно призвано воплощать правду жизни в ее наиболее возвышенных, романтических проявлениях.

Григорович прежде всего стремится раскрыть философскую тему произведения Прокофьева. В музыке нет и намека на обычную балетную иллюстративность. А именно иллюстративный, чисто «бытовой» подход послужил причиной неудачи первого сценического воплощения «Каменного цветка» в Большом театре. Григорович избежал привычки к бытовой обстоятельной «оправданности» и не поддался соблазну внешне эффектной сказочной феерии. Он углубился в философский смысл произведения и строго подчинил ему все «слагаемые» своего спектакля.

Прокофьев своеобразно преломляет и трактует природу сказочных образов. Герой балета Данила попадает в особый сказочный мир, но ведь, по сути дела, это мир, рожденный его фантазией, воображением художника, его вечными поисками живой и нетленной красоты, мир властной, неотступной мечты о совершенстве. В музыке Прокофьева как бы воплощено желание постигнуть и запечатлеть вечно изменчивую, ускользающую, неуловимую красоту природы. Отсюда и возникает необходимость найденных Григоровичем необычных линий в хореографическом рисунке. Даже тогда, когда он берет привычные, канонические движения классического танца, он очень сложно переплетает и «орнаментирует» их, подает в неожиданных, смелых, причудливых сочетаниях. Ломкость и острота акробатически трудных движений, певучие, широкие линии русской пляски у Григоровича объединены и облагорожены строгостью классического танца, словно дыханием спокойной, мудрой гармонии. И в этом опять соответствие замыслу композитора, мысль о том, что поиски, метания, противоречия в конце концов ведут художника к гармонии и (совершенству прекрасных и простых форм в искусстве.

Прокофьев однажды написал, кажется единственную в своей жизни, маленькую, на полстранички, балетную рецензию. Он хвалил один старый балет за то, что сюжет его «танцевален и легко передается средствами балета», что его «действие ясно из самого танца».

Григорович сумел убедить в абсолютной танцевальности сюжета «Каменного цветка», действие его балета возникает и движется в многообразном и свободном развитии танцевальных форм.

Непрерывный, неиссякаемый поток изумительных прокофьевских мелодий рождает такой же неистощимый поток танцев. Образуется как бы непрерывная, все время развивающаяся и движущаяся танцевальная мелодия, строго соответствующая такой же непрерывной, насыщенной мелодической линии Прокофьева. Балет идет как бы на едином дыхании, являя собой пример хореографически осмысленного «сквозного действия», которым пронизан и которому подчинен весь спектакль.

Эта непрерывность, целостность, единство балета, всех его сцен и танцев представляется большим достижением. Вся картина помолвки, например, не распадается на отдельные танцевальные номера и выглядит как единый народный обряд, а эпизоды на ярмарке представляются, в сущности, одной большой, широко развернутой сюитой уральских и цыганских плясок.

В танцевальном единстве сцены ярмарки существует много интересных подробностей — пляска трех скоморохов, один из которых с бородой из мочалы, в лаптях, другой, рыжий, с крестом на груди и в сапогах, третий в шутовском остроконечном колпаке. Красив девичий хоровод с декоративным использованием длинных лент, свисающих с карусели.

В пляске цыган участвует лихой горбун-гитарист, костюмы сочетают черные с красным цвета. Все это создает драматичный колорит.

Картины балета сменяются мгновенно и непрерывно, перемена декораций не нарушает хода и развития сюжетно-хореографического действия. Завершение предыдущей сцены является началом последующей, но уже как бы в другом месте действия.

В первой картине балета мы видим в лесу Данилу и Катерину. Идет любовный танцевальный дуэт. В конце его поднимается задник, и мы различаем за ним, в глубине сцены, очертания комнаты, группы девушек и парней… Начинается помолвка. Интимный дуэт незаметно переходит в общую танцевальную сцену.

Бытовой логики и оправданности в таком переходе как будто бы нет, а зато внутренняя, поэтическая есть — объяснение в любви совершенно естественно переходит в обряд помолвки; признавшись друг другу в своем чувстве, Данила и Катерина открываются перед людьми, соединяют свою судьбу. В этой сцене нет никаких жанровых штрихов — этих вечных подгулявших сватов, дородных молодиц, совершенно опьяневших, всклокоченных гуляк, но зато есть и грусть прощания с девичеством, и трепетное, чуть боязливое ожидание счастья, и строгость целомудренного обряда.

Одним словом, есть поэтическая атмосфера, настроение. А это в балете важнее самых достоверных бытовых деталей.

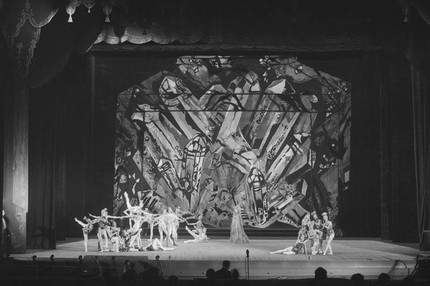

Конечно, в этом заслуга и художника спектакля. С. Вирсаладзе словно призван для того, чтобы облекать балет и танец в воздушные, прекрасные одежды. В его оформлении все для танца, во имя танца. Он оставляет незакрытым весь огромный планшет сцены. Это создает ощущение простора, свободы для полета, для прыжков, для вихревых вращений. Совсем в глубине сцены — огромная зеленоватая, чуть мерцающая, иногда темная, иногда словно прозрачная малахитовая шкатулка. В ней возникают обозначения места действия — лес, изба, ярмарка… Это похоже на то, как художник, вглядываясь в поверхность малахита, начинает видеть в гранях, прожилках, пятнах и разветвлениях камня очертания гор, деревьев, домов…

Оформление Вирсаладзе поражает цельностью богатого, но сдержанного, благородного колорита. В декорациях и костюмах нет и тени псевдорусской, лубочной яркости и пестроты. Даже сцена ярмарки не вырывается из общей картины, потому что и здесь багряные, золотые, желтые краски даны в каком-то осеннем, догорающем, чуть притушенном великолепии.

Единство колорита достигается продуманностью каждой детали, каждого цветового пятна, когда общее сочетание декораций и костюмов, предметов, мельчайших деталей, вплоть до цвета кушака, полос и каемок сарафанов у девушек, — все образует художественную гармонию. Если можно так выразиться, Вирсаладзе подлинно «симфоничен» в цветовом, колористическом решении всего оформления спектакля. Художник создал замечательные костюмы, сделав национальную одежду «балетной». Помогают танцу легкие рубахи парней с широкими, словно окрыляющими движения рук, рукавами. Прозрачный сарафан Катерины — это русская туника, идеальный костюм для танца, соединяющего элементы балетной пластики и русской женской пляски.

Так художник помогает балетмейстеру, который мыслит прежде всего танцевальными образами.

В решении балетмейстера даже смятение толпы на ярмарке при появлении Хозяйки Медной горы не только играется, но прежде всего танцуется. Мы видим не пеструю суматоху, в которой каждый исполнитель изображает переполох на свой страх и риск, — нет, это танец строго ритмичный и организованный. Испуганная ярмарочная толпа словно превращается в одно существо, то вздрагивающее, то замирающее, то в страхе шарахающееся назад, то в порыве жгучего любопытства устремляющееся вслед за Хозяйкой Медной горы.

В фантастических сценах подземного царства колючие, острые, ломкие линии четких групп и танцевальных композиций создают впечатление сверкающих граней, блеска драгоценных кристаллов. Сверкают и переливаются не костюмы, не нашитые блестки, мишура — их нет. В самом танце, в его линиях есть нужный образ сверкания, создающий ощущение, что перед нами то медленно, то быстро поворачивают всеми гранями большие драгоценные камни.

Точно так же образно и танцевально охарактеризованы все персонажи балета. Партия Данилы построена балетмейстером на сильных полетных движениях, прыжках, и это дает ощущение крылатой, порывистой души художника. В пластике героя есть какое-то солнечное начало; вдохновение Данилы — радостное и светлое, он словно полон надежды достичь совершенства в своих поисках красоты. Так же радостно его чувство к Катерине; здесь очень удачно найдены балетмейстером бережные, целомудренные, словно «баюкающие» поддержки.

Возвышенные средства классического танца и мягкую плавность движений русской пляски использует балетмейстер, рисуя чистый, трогательный облик Катерины. Катерина как бы всегда с Данилой, всегда готова ему помочь, ободрить в его вечных поисках и трудах. Она — как ветер, освежающий его разгоряченный лоб, как вода родника, к которой он припадает, чтобы утолить жажду, как свет, столь дорогой глазам и душе художника.

Фигура простой девушки сближается с поэтическими образами природы, а в Хозяйке Медной горы, олицетворяющей ее могучие силы, ясно различаешь человеческие черты, драму горячей неразделенной любви. Так две женские партии балета соединяются в некоем философском единстве, представляя собой как бы две стороны того идеала красоты и человечности, к которому всегда стремится душа художника.

Для философской концепции спектакля очень важно решение образа Хозяйки Медной горы. Балетмейстер не рисует портрета величавой русской красавицы, статичной в своем властном великолепии «малахитницы». Хозяйка предстает Даниле всякий раз по-разному, в ином облике, она несет тему изменяющейся, неуловимой красоты, в ней символ недостижимого и ускользающего совершенства, вечного движения и беспокойства, тревоги и тайны, свойственных духу всякого истинного творчества. И тут Григорович прежде всего идет от музыки, от того, как сложно варьируется тема Хозяйки Медной горы у Прокофьева.

В сказках герой часто проходит испытание мудрости, отвечая на замысловатые загадки. Разгадает — будет жив и счастлив, нет — попадет в беду.

Хозяйка Медной горы в спектакле то и дело словно задает Даниле загадки, она все время меняется, озадачивает его, как бы испытывая силу его мудрости и воображения, силу его человеческой стойкости. Танцевальный язык партии Хозяйки Медной горы сложен. То подвижная, как ртуть, юркая, как ящерица или змейка, то неподвижная, окаменевшая, она всегда загадочна, таинственна. Чередование гибких, острых, прихотливых движений с внезапными резкими остановками, паузами создает впечатление какого-то калейдоскопа превращений, изменений, преображений.

Фантастичность, двуликость образа (ящерка и женщина) выражена в танце, в неожиданности движений, поворотов, ракурсов и поз — она то прильнет к Даниле движением человечески-женственным, то вдруг обовьется вокруг его тела каким-то змеиным изгибом, то доверчиво протянет к нему руки, то вдруг мелькнет и ускользнет, словно быстрая, неуловимая ящерка. Необычные, почти акробатические движения вдруг сочетаются с очень простыми, задушевными, когда, например, опустившись после прыжка на одно колено, Хозяйка вдруг задумчиво подпирает щеку рукой таким характерным русским, «бабьим», печально-созерцательным жестом. Но и самые изощренные поддержки, в которых классика смело соединена с элементами акробатики, не звучат формально, ибо эти острые приемы служат созданию сказочного, изменчивого, сложного образа, в котором как бы воплощена прихотливость, причудливость человеческой фантазии, смело соединяющей реальное со сказочным, правдивое с фантастическим.

В финале балета Данила возвращается к людям, к покинутой невесте. Но и образ Хозяйки Медной горы, власть творческого начала, всегда будет жить в его душе.

Сказочная обобщенность есть и в образе Северьяна. Это не просто бытовой приказчик, холуй и насильник. Нет, он кажется воплощением зла, у него бледное страшное лицо «вурдалака», «упыря» из сказки. Глаза озорные и трагические, шальные и тоскливые, сумасшедшие и удивленные. Удивленные оттого, что он сам не знает, что в нем творится, куда понесет его темная и буйная душа.

На нем черная бархатная поддевка, лиловая блестящая рубаха. Темные тени ложатся на его бледное, испитое лицо, волосы намаслены и приглажены. На черном фоне поддевки выразительно «играют» его руки, пальцы — жадные, беспокойные и цепкие, они все время живут, шевелятся, сжимаются в кулаки, хищно растопыриваются… Руки, словно созданные для того, чтобы хватать, рвать и мучить, руки убийцы, злодея, душителя. Вирсаладзе нашел штрих, помогающий актеру, оттеняющий выразительность рук: он сделал рукава поддевки Северьяна короче, чем полагается; от этого кисти рук «вылезли», приковывая к себе внимание зрителя.

Северьян все время засучивает и без того короткие рукава быстрым, деловитым жестом драчуна, лихого забияки, предвкушающего радость расправы, избиения, злодейства. Он ходит, будто попирая землю, пиная все, что попадается под ноги. У него все время полусогнутые колени, словно он вот-вот пустится в отчаянную присядку вокруг Катерины, издеваясь, измываясь над ее горем. Он подбирается, подкрадывается к своей жертве, петляет, стелется, вьется вокруг нее, как бы гипнотизируя своими глумливыми, зловеще-издевательскими плясовыми движениями. Встретив отпор, он останавливается как вкопанный, устремив прямо перед собой неподвижный, бешеный взгляд, протянув руки с растопыренными пальцами. На него словно нападает столбняк, предвестник того страшного оцепенения, которое потом нашлет на него Хозяйка Медной горы.

Выразительно «работают» чисто режиссерские детали — первое появление Северьяна, например, сделано так: широко распахивается дверь, и мы сначала видим только занесенную ногу в сапоге, ногу, готовую растоптать, раздавить, стереть в прах все, что встретится на пути. Затем Северьян входит и, чинно, истово перекрестившись на иконы, начинает разбойничать — гоняться за девушками, угрожать плеткой, пугать людей.

Мрак опустошенной хмельной души Северьяна раскрывается чисто танцевальными, пластическими средствами. Походка, мизансцены, паузы-все это в целом образует трагический, отчаянный и разнузданный пляс.

Образной выразительной силой полны танцы не только основных, но и эпизодических персонажей. Сколько безликих, штампованных цыганских танцев видели мы в балетных дивертисментах! Цыганский танец в балете «Каменный цветок» поставлен Григоровичем так, что становится настоящей танцевальной поэмой.

Молодая цыганка дика и чиста. Она пляшет танец страсти потому, что ей велят его танцевать среди ярмарочного разгула, по лицо ее сурово, брови нахмурены, губы плотно сжаты. И только когда поворачивается она к своему возлюбленному, молодому цыгану, словно вспыхивает краской радости ее смуглое лицо, зажигаются глаза, все движения наполняются подлинным темпераментом. Так в страстной и зазывной цыганской пляске возникает тема первой любви, первого, непосредственного, чистого чувства. Пока молодая цыганка танцует для пьяной ярмарки, не глядя на партнера, молодой цыган отворачивается, низко наклоняет лохматую, буйно кудрявую голову, стискивает зубы, обхватывает себя руками, чтобы сдержаться, не дать вырваться гневу, ревности, страсти. Кажется, если бы молодая цыганка не смотрела на него еще минуту, не оглянулась бы вовремя — быть беде, крови, неистовству. Но она увидела, посмотрела, улыбнулась, и он уже вьется над ней, полный какой-то дикой нежности, заслоняя ее своим телом, взмахами рук, как крыльями, от взоров толпы. Молодой цыган то взвивается в воздух, то с отчаянной смелостью со всего размаха падает на землю, распластывается на ней, словно хочет рассыпаться в прах у ног любимой.

И в этой купленной Северьяном пляске есть драматизм и загадка, та же тема непостижимой вольной стихии природы, до конца недоступной ни власти, ни деньгам, ни познанию.

Хореографическое решение «Каменного цветка» поставило перед исполнителями сложнейшие задачи — здесь нужно было найти сочетание острой пластической выразительности со строгой, лаконичной манерой исполнения. Малейший «нажим», лишняя «игровая» или просто мимическая деталь, малейшая техническая неточность может разрушить все очарование поэтической «светотени», цельность рисунка, всю тонкость хореографических штрихов и нюансов.

Б. А. Львов-Анохин

Источник: Мастера большого балета, 1976 г.

Фото Ефраима Лесова / Мариинский театр. 1957 год

• Мастера большого балета: Григорович