Во время лондонских гастролей Большого театра специальный корреспондент «Нью-Йорк таймс» писал: «Когда в прошлом году я увидел „Спартака“ в Большом театре, я подумал, что это один из величайших балетов XX века… Этот балет потрясает, возвышает душу, это страстный гимн человеку-борцу» («Нью-Йорк таймс», 1969, 19 июля.).

Газеты писали о «сокрушающей энергии хореографии Григоровича», о «бушующих мужских ансамблях», о шекспировской смелости драматических контрастов и переходов.

«Спартак», «Щелкунчик», «Легенда о любви» Юрия Григоровича — не похожие друг на друга, совсем разные спектакли, но вместе с тем в лих есть и нечто общее, что определяется цельностью художественного мировоззрения балетмейстера, особенностями его индивидуальности.

В своей книге «Шестьдесят лет в балете» старейший балетмейстер Ф. В. Лопухов написал: «Григорович понял хореографические особенности реализма в балете…» (Федор Лопухов, Шестьдесят лет в балете, М., «Искусство», 1966, стр. 240.). Может быть, это спорная формулировка, но, во всяком случае, она очень метко раскрывает существо творческой деятельности Юрия Григоровича.

Он обладает удивительным и редким даром чисто хореографической образности. Его танцевальные композиции производят сильнейшее впечатление прежде всего тем, что предельно ясно выражают энергию действия, яркость характеров, точность мысли.

Произведения Григоровича увлекают глубиной размышлений о жизни, о человеке. Во всех сложностях его образно-танцевальных композиций угадывается конкретность тех или иных жизненных явлений, и хореографический образ становится как бы средством философского обобщения, осмысления этих явлений. Танцевальный образ ценен для Григоровича в той степени, в какой он дает возможность выразить глубинный смысл события, характера или действия. Он всегда устремлен к раскрытию этого смысла. (Кстати говоря, при отсутствии образно-смысловых задач фантазия Григоровича сразу тускнеет. Как-то ему пришлось ставить классическую композицию на музыку А. К. Глазунова, и, несмотря на участие ведущих солистов, сочинение оказалось весьма бледным.)

«Если хореограф не философ, только „танцмейстер“, постановщик танцев, он не может стать подлинной личностью в искусстве», — резко утверждает Григорович. Ему кажется пошлостью, если балетмейстер считает своей главной и единственной целью — изобретение новых движений, новой лексики. Задача художника — искренне выразить то, что чувствуешь и думаешь. Новаторство не может быть самоцелью, но балетмейстер может прийти к нему в поисках наиболее точного выражении своих мыслей.

Поиски Юрия Григоровича — это поиски современного танцевального симфонизма. Сложность философской мысли, психологии в музыке полнее всего выражается в симфонии. В балете это требует танцевального, хореографического симфонизма; поэтому так последовательно обращается к нему Григорович, создавая сложные пластические обобщения.

Григорович объясняет причину своей приверженности к языку балетной классики. Для него это прежде всего наиболее стройная и законченная система хореографического мышления, которая впитывает, вбирает в себя все лучшее, что несут другие пластические системы — движения народных танцев, отдельные приемы так называемого «модерн-танца», современные ритмы, элементы спорта, бытового танца и т. д. Отсюда способность классики к вечному развитию, к бесконечному обновлению.

Система классического балета — это торжество принципа над случайностью, торжество замечательных закономерностей пластического искусства. Это прочнейший фундамент для серьезных поисков в области хореографии. На основе этой системы создавались балеты классицистического и романтического стилей, спектакли импрессионистические, экспрессионистические и т. д. Классическая система танца не ограничивает диапазон балетмейстера и актера. Наоборот, она вооружает его для самых смелых и неожиданных экспериментов.

Григорович больше всего ценит в балете его смысловую и эмоциональную емкость, его духовное начало. Вечная тема балета — любовь. Надо суметь рассказать о ней так, чтобы это был разговор о душе, о сложном духовном процессе, каким является любовь.

Григоровича огорчает, когда зрители сводят балет к «спорту», он не очень доверяет балетным конкурсам, ибо на них бывает довольно трудно учесть одухотворенность, артистичность исполнителей. Конкурсы часто становятся соревнованием чисто физическим, техническим — «кто кого перещеголяет». А это не есть предмет и цель искусства.

Не так много в балете подлинных артистов-художников, потому что можно иметь совершенное для танца тело и не иметь совершенного духовного, артистического инструмента. Наверное, балетное искусство так трудно и так любимо именно потому, что его цель — физическое и душевное совершенство артиста-человека. Только такой артист до конца сумеет выразить, раскрыть свою индивидуальность, ничего не нарушив, не изменив в замысле, в тексте хореографа.

Сегодня балетный театр требует от артиста высокой профессиональной культуры. Разнообразная стилистика и формы современных балетных спектаклей предъявляют новые требования: сейчас мало просто хорошо танцевать, надо знать, что ты танцуешь. Время спектаклей-близнецов, сделанных по одной мерке, прошло. Но как часто актеры «Легенду о любви» танцуют в том же ключе, что и «Спартак», «Весну священную» — как «Половецкие пляски» в «Князе Игоре».

Пожалуй, нужно было бы вернуть на афишу старинную формулировку — «балет сочинен и поставлен таким-то». По сути дела, это разные вещи, это две ипостаси творчества балетмейстера. Он создает, «сочиняет» хореографический текст, и он чаще всего воплощает его на сцене. Кстати говоря, можно хорошо срежиссировать собственное сочинение и можно его погубить. Вот почему так важно иметь актеров-единомышленников, способных не только виртуозно воспроизвести предложенную балетмейстером форму, но и воспринять его сокровенные мысли.

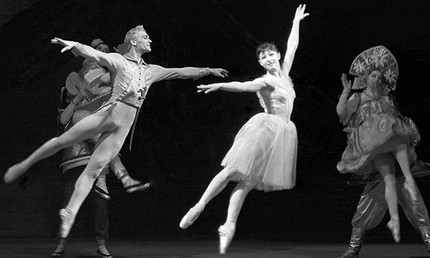

В балетах Григоровича «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Щелкунчик», «Спартак» танцуют М. Плисецкая, Н. Тимофеева, Е. Максимова, Н. Бессмертнова, Н. Сорокина, В. Васильев, М. Лавровский, М. Лиепа, Ю. Владимиров и другие замечательные мастера Большого театра. Они способствуют раскрытию замысла и утверждению художественных принципов спектаклей Григоровича — он во многом формирует исполнительский стиль сегодняшнего Большого театра.

Балетмейстеру помогает в этом немалый собственный артистический опыт. Блистательная деятельность Григоровича-постановщика невольно заслонила первый период его творческой жизни, заставила забыть о том, что он был в свое время своеобразным танцовщиком, перетанцевал множество характерных партий на сцене Ленинградского театра имени С. М. Кирова. Воспитанник таких педагогов, как Б. Шавров, А. Писарев, Л. Леонтьев, С. Пономарев. Григорович танцевал Нурали и юношу в «Бахчисарайском фонтане», китайский танец и паяца в «Щелкунчике», Ли Шанфу и акробата в «Красном цветке», Карана в «Гаянэ», воина в «Половецких плясках», Золотого божка в «Баядерке», Шурале в одноименном балете, шутов в «Лебедином озере» и «Ромео и Джульетте», Кота в «Спящей красавице», Ганса в «Жизели», Николая в «Татьяне», Петро в «Тарасе Бульбе», Северьяна в собственном балете «Каменный цветок».

Подлинным призванием Григоровича оказалась деятельность хореографа, но есть какая-то внутренняя связь между тем, что он делал на сцене сам, и тем, что он с такой мощью утверждает в своих спектаклях. Вот почему я хочу вспомнить здесь о Григоровиче-танцовщике.

В его исполнении всегда привлекали тонкая артистичность, внутренняя нервность при внешней собранности, сдержанности. Мы нередко видели, как в «Половецких плясках» или в татарской пляске в «Бахчисарайском фонтане» танцовщики доходят до исступления, как их захлестывает темперамент, смазывая и нарушая благородную четкость танца. Этого никогда не было у Григоровича. По своему амплуа характерного танцовщика ему часто приходилось выступать в бурных, неистовых плясках. Но он никогда не терял в них такта и вкуса, соединяя остроту танцевального гротеска со сдержанностью исполнения, с психологической сложностью и тонкостью. Григорович обладал хорошим прыжком, что придавало его танцу легкость, пластическую одухотворенность.

Особенно ярко запомнилось его выступление в «Спартаке», поставленном Леонидом Якобсоном.

Дерутся два гладиатора, Ретиарий («рыбак») — Ю. Григорович и Мармиллон («рыбка») — Ю. Мальцев. У одного в руках короткий меч и щит, у другого — трезубец и сеть. Идет смертельный бой на потеху жестокой толпе. Но если Мармиллон — Мальцев свиреп и яростен, преследует противника с диким и тупым упорством, следит за ним бешеными, налитыми кровью глазами, то Ретиарий — Григорович ведет бой так, что мы видим: его заставили драться, необходимость борьбы не пробудила в нем кровожадности, он ускользает от ударов и наносит их сам, не меняя печального выражения, которое застыло на его бледном лице.

И вот Ретиарий сражен. Он чувствует приближение гибели, глаза его наполняются тоскливым недоумением — ведь эта смерть так нелепа, чудовищна. Вы чувствуете в нем свет каких-то мыслей, воспоминаний. Помните, как в стихотворении Лермонтова сказано об умирающем гладиаторе: «Вот луч воображенья сверкнул в его душе…» Вы видите не только последние судороги пронзенного тела, но и наблюдаете, как вспыхивает в проклятии Риму, а затем сразу же гаснет дух человеческий…

Григорович достигал поэтического впечатления тем, что делал каждое движение, самое, казалось бы, натуралистическое, танцевальным. Удары гладиатора и его предсмертные метания — все преображено и опоэтизировано танцевальной стихией, подобно тому как в лермонтовском стихотворении отрывочные мысли и образы, проносящиеся в тускнеющем сознании умирающего гладиатора, слиты в музыку стихотворных строк.

Конечно, трудно сравнивать выступление Григоровича в этой эпизодической роли с тем творческим подвигом, который он совершил как хореограф, создатель новой замечательной редакции «Спартака». Но уже тогда можно было увидеть стремление к обобщенности танцевального образа, осмысленность и тонкую музыкальность пластики, особый «второй план», дыхание поэзии — то есть то, что потом стало отличительными признаками балетов Юрия Григоровича.

• «Каменный цветок» в постановке Григоровича

• «Легенда о любви» в постановке Григоровича

• «Спящая красавица» в постановке Григоровича

• «Щелкунчик» в постановке Григоровича

• «Лебединое озеро» в постановке Григоровича

• «Спартак» в постановке Григоровича

* * *

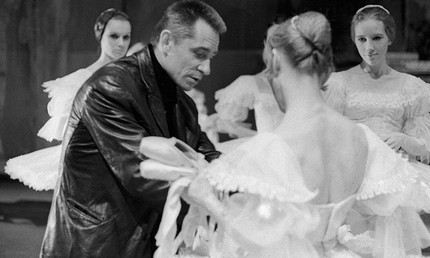

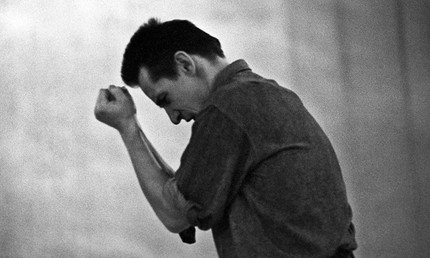

В фильме Ю. Альдохина «Сочинение танца» создан кинематографический портрет Ю. Григоровича. Альдохин снимает Григоровича одного и с артистами. Крупным планом показаны его лицо и руки. Руки ищущие, нащупывающие будущие движения будущего балета. Нервные и властные, чуткие и повелительные руки скульптора, «балетного Родена». Невольно вспоминаешь высказывания Новерра о балете как о «динамической скульптуре».

Рассказ о балетмейстере начинается с кусков его напряженных, острых, порой мучительных «пластических размышлений». На наших глазах он чертит в воздухе, рисует, лепит и, главное, «думает» руками. От нас не ускользают и секунды раздраженной растерянности, сомнений, досады, почти отчаяния. Но тут же точность и выразительность пластического показа, стремительная, упрямая целеустремленность обращений к актерам утверждают непререкаемую властность хореографической мысли. Режиссер как бы снимает здесь «мозг, интеллект» хореографа.

В руках Григоровича появляется меч, он прислоняется к нему лбом, о чем-то думает. И вдруг резким движением выбрасывает его вперед, рассекает им воздух. Так зарождается образ грозных римских легионов, их сокрушительных маршей и битв.

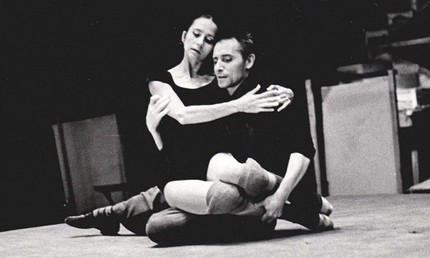

…Вот после утомительной репетиции балетмейстер подходит к Бессмертновой и Лавровскому, обнимает их, все трое уходят в глубь кадра. Три спины, усталые, чуть понурые; рождается ощущение особого содружества, близости людей, связанных работой, поиском, единой творческой мечтой и надеждой.

Фильм дает своеобразную кинематографическую «квинтэссенцию» балетов Григоровича. Альдохин так показывает фрагменты спектаклей, что у вас остается яркое ощущение их образа и стиля. И самое главное — их внутренней содержательности, психологической емкости. Темой фильма становится интеллектуальное начало творчества Григоровича.

Абсолютно закономерно и обоснованно звучат за кадром слова хореографа: «В литературе все грани и тонкости любви рассказывают словами. У нас, в балете, все иначе. Балетмейстер должен рассказать о любви посредством движения тела своих героев. Но ведь любовь — это не только физическое влечение. Это очень сложный душевный процесс, который происходит между людьми, которые не могут жить друг без друга. И вот нужно сделать так, чтобы эти тела оказались не только телами двух героев, оказались их сердцами, их душами, их помыслами».

В фильме много интересных находок. Вот как, например, снято начало «Щелкунчика». На экране появляется лицо Григоровича, он смотрит вниз на просцениум, где, как заводные куколки, вышагивают крохотные фигурки гостей, идущих на новогодний бал. Лицо балетмейстера кажется здесь лукавым и таинственным ликом гофманского Дроссельмейера, сказочного мастера кукол. Этот прием сразу вводит нас в особую атмосферу спектакля.

«Спартак» и другие балеты Григоровича были с радостью встречены не только зрителями, актерами, но и представителями старшего и молодого поколений хореографов. Старейший балетмейстер К. Я. Голейзовский писал: «Увидев из зрительного зала монументальную постановку „Спартака“, сверкающую неистовой фантазией и мастерством Юрия Григоровича, оригинальностью и новизной изобразительных средств, убеждаешься в правоте великих мыслителей хореографии, утверждавших, что балетная школа с ее техникой является лишь первой ступенью хореографической лестницы, вершину которой венчает искусство классического танца, со всей его разноликостью, перевоплощениями, исканиями, открытиями… борьбой за новые пути в будущее, за право жить и развиваться…

Быть может, как никому, мне близок и радостен успех „Спартака“, успех Юрия Григоровича, художника, уверенно утверждающего реформу, в борьбе за которую столько было перенесено и выстрадано. Перед глазами возникают десятилетия жестокой схватки с теми, кто не хотел понять, что классическая хореография не только искусство, но еще и наука, сложная, трудная, требующая, по словам Ж. Новерра, энциклопедической культуры… Успех „Спартака“ — лучшая награда тем, кто стоял у колыбели советского балета, награда за долгую борьбу, которую в далекие годы приходилось начинать автору этой статьи.

„Спартак“ в интерпретации Ю. Григоровича освобожден от литературных лабиринтов старого либретто. Балет получил острейшую идейную направленность, стал ближе и понятнее нашему времени… Персонажи стали выглядеть рельефнее, происходящее на сцене обрело высокую значимость, нашло убедительную форму» («Театр», 1968, № 7, стр. 10.).

Балеты Ю. Григоровича оказали большое влияние на поколение молодых балетмейстеров, во многом определили направление их поисков.

Еще после премьеры «Каменного цветка» балетмейстеры Н. Касаткина и В. Василёв писали: «Ведь не случайно три балетные труппы — Ленинградская, Московская, Новосибирская — приняли этот балет с огромным энтузиазмом, так как почувствовали в нем ту свежесть и новизну, по которой изголодались и актеры и зрители» («Юность», 1963, № 1, стр. 78.).

Балетмейстер О. Виноградов говорит: «Для меня балет как понятие, как искусство, которому я посвятил всю свою жизнь, раскрылся на постановках балетмейстера Григоровича. Я, изучая его спектакли, многое понял. Понял основные, важнейшие принципы современной хореографии».

Эти принципы заключаются в том, что действенно-симфоническая хореография становится основой драматургии балетного спектакля, в том, что современные балетмейстеры, стремясь к симфонизации, ищут путей к подлинно танцевальному развитию действия и образов.

Б. А. Львов-Анохин

Источник: Мастера большого балета, 1976 г.

• «Каменный цветок» в постановке Григоровича

• «Легенда о любви» в постановке Григоровича

• «Спящая красавица» в постановке Григоровича

• «Щелкунчик» в постановке Григоровича

• «Лебединое озеро» в постановке Григоровича

• «Спартак» в постановке Григоровича