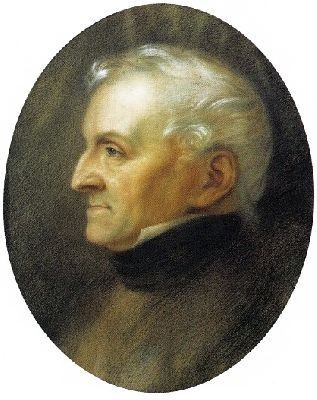

Тальони, Филиппо (итал. Filippo Taglioni; 5 XI 1777, Милан — 11 II 1871, Комо) — итальянский танцовщик, педагог и балетмейстер. Отец Марии и Поля Тальони.

В 1794 начал артистическую деятельность. В 1795 — 1798 первый танцовщик в театрах Ливорно, Флоренции, Венеции, Турина и Милана. В 1799 совершенствовался в Париже у Ж. Ф. Кулона. В том же году дебютировал в Академии музыки и танца в балете «Караван». В 1802–05 первый танцовщик Королевской оперы в Стокгольме.

Значительную часть творческой жизни Тальони посвятил хореографическому образованию и сценической карьере дочери; многие постановки были осуществлены в расчёте на её исключительные данные. В 1805–28 работал в театрах Вены, Касселя, Мюнхена, Штутгарта и др. Балет «Аталанта и Иппомен» (1805), поставленный в Вене, — первая балетмейстерская работа Тальони.

В 1830–36 балетмейстер Академии музыки и танца, на сцене которой поставил дивертисменты в операх — «Бог и баядерка» (1830) и «Густав III» (1833) Обера, «Роберт-Дьявол» (1831) и «Гугеноты» (1836) Мейербера, «Жидовка» Галеви (1835), балеты — «Сильфида» (1832); «Натали, или Швейцарская молочница» Гировеца и Карафы ди Колобрано (1832), «Восстание в серале» Лабара (1833), «Бразилия, или Племя женщин» Галленберга (1835), «Дева Дуная» (1836). Вместе с дочерью находился в Петербурге, где поставил «Гитана, или Испанская цыганка» Шмидта и Обера, «Миранда, или Кораблекрушение» на муз. Обера и Россини, оба — 1838; «Тень» Маурера (1839), «Морской разбойник» Адана (1840), «Аглая, или Воспитанница Амура» (1841) и «Герта» (1842) Келлера.

Впоследствии Тальони работал в театрах Швейцарии, Германии, Австрии и Италии. В «Ла Скала» поставил: «Сатанилла» (1842) и «Пери» (1843) Паниццы, «Тень» Вивиани (1846) и др.

Тальони — один из новаторов хореографического искусства. Художественные принципы, наметившиеся в его балетных сценах 3-го действия оперы «Роберт-Дьявол» (танцы теней монахинь), с наибольшей полнотой были воплощены в «Сильфиде», своеобразном эстетическом манифесте романтизма. Новаторский характер этой постановки заключался в утверждении на сцене новой, более богатой и разнообразной тематики, раздвинувшей жанровые границы балета, в совершенствовании и углублении выразит, средств (вводил жанрово-бытовые эпизоды, стилизованные народные танцы и пантомимические сцены) и техники классического танца (первый применил танец на пуантах, для создания романтических образов провёл реформу костюма).

Создание нового исполнительского стиля было неотделимо от реформы балетного спектакля в целом, коснувшейся также декорационного оформления (использовал в спектаклях полёты, различные сценические трюки, превращения).

Тальони был выдающимся педагогом классического танца. Его метод преподавания зафиксирован французским танцовщиком Л. Адисом. После 1862 оставил педагогическую и сценическую деятельность.

Литература: Худеков С., История танцев, ч. 3, СПБ, 1915; Слонимский Ю., «Сильфида», Л., 1927; Блок Л.Д., Тальони и его школа, в сб.: Классики хореографии, Л.-М., 1937; Адис Л., Традиции французской школы танца, там же; The Romantic ballet in Paris, L., 1966; Guest I., Le ballet de l’Opera de Paris, P., 1976.

В. М. Паппе

Источник: Балет: энциклопедия, 1981 г.

Этот балетмейстер, как и Доберваль, остался в истории автором одного балета — «Сильфида», хотя поставил немало спектаклей. Но еще больше, чем хореографией, он прославился тем, что был отцом знаменитой балерины Марии Тальони.

Филиппо Тальони родился в Милане в 1777 году. Он был старшим сыном пьемонтского танцовщика Карло Тальони. Свою танцевальную карьеру он начал в Неаполе, в 1795–1798 годы стал первым танцовщиком в театрах Ливорно, Флоренции, Венеции, Турина и Милана. В 1799 году приехал в Париж и там успел потанцевать, но надолго не задержался. Его пригласили в Стокгольм – танцевать в Королевской опере, и там он провел три года.

В Швеции он женился, 23 апреля 1804 года родилась дочка Мария. И опять – дорога: Вена, Кассель, Мюнхен, Штутгарт… В Вене он поставил свой первый балет – «Аталанта и Иппомен». Странствия окончились в 1828 году – семья осела наконец в Париже. Марии было двадцать четыре года. Возраст – не для дебютов, но Филиппо Тальони твердо решил, что его дочь прославит фамилию. А сделать из девочки балерину – это была нелегкая задача. Ее внешние данные не очень-то радовали: сутулость, несмотря на постоянные занятия танцем, очень покатые плечи, необычайно длинные ноги совершенно «небалетной» формы. Тем не менее в восемнадцать лет Мария дебютировала в Вене.

Можно сказать, что настоящим хореографом Филиппо Тальони сделала дочь: ему приходилось постоянно ломать голову, как выгодно подать ее достоинства и скрыть недостатки. Он сам с ней репетировал, находя удачные движения для ее длинных рук, сам придумал для нее белое, пышное, полувоздушное платье, прикрывавшее колени. Позднее балерины начали его укорачивать, и в итоге оно превратилось в нынешнюю «пачку».

«Воздушный» танец и костюм, придуманные Тальони, имели огромный успех в Англии, куда отец повез дочь на гастроли в 1827 году. Изящная итальянка особенно полюбилась публике в балете Дидло «Зефир и Флора», не сходившего с английской сцены с 1813 года. И вот, наконец, Париж. Итальянскому семейству удалось устроиться в Парижскую оперу.

В марте 1831 года директором Оперы стал Луи Верон. Он понимал вкусы публики, которая постоянно требовала обновления репертуара, и он отлично видел, как входит в моду романтизм с его фантастическими персонажами – привидениями, сильфидами, злыми и добрыми духами. С этим следовало считаться – и вот 21 ноября 1831 года состоялась премьера оперы Мейербера «Роберт-Дьявол» с мрачным демоническим сюжетом. Главный герой, рыцарь Роберт, проникал ночью в заброшенный монастырь, чтобы добыть магический талисман. Там его окружали призраки грешных монахинь, поднявшиеся из могил. Партию их предводительницы – аббатисы Елены – танцевала Мария Тальони.

Тальони, поставивший эту сцену, показал себя истинным романтиком – среди поросших лесом развалин в таинственном лунном свете зрителю явились бесплотные белые тени, сплели вокруг Роберта призрачный хоровод. Этот танец наблюдал из-за кулис юный танцовщик Жюль Перро – и воспоминания о «Роберте-Дьяволе» десять лет спустя ожили в балете «Жизель». Танец монахинь был одним из первых эскизов «белого балета» в мировой хореографии.

Публика ликовала на премьере, а в голове у Тальони уже сложились картины нового балета – не танцевальной сцены, а полноценного фантастического балета «Сильфида». В основе сценария, написанного певцом Парижской оперы, Адольфом Нурри, была фантастическая повесть Шарля Нодье «Трильби, или Аргайльский колдун». Правда, сюжет был переделан, и роль неземного существа досталась женщине. По сценарию, прекрасная Сильфида заставляла шотландского крестьянина Джеймса бросить невесту Эффи и уводила за собой в лес. Удержать ее Джеймс не мог, пришлось просить о помощи колдунью. Колдунья дала ему волшебный шарф, но едва Джеймс накинул его на плечи Сильфиды, как ее нежные крылышки опали, и она умерла. В финале крылатые подруги унесли ее, а Эффи вышла замуж за другого шотландца, не столь склонного к мистике. Вот и вся нехитрая фабула, с которой началась история классического балета.

Естественно, партия Сильфиды предназначалась Марии Тальони.

12 марта 1832 года состоялась премьера «Сильфиды». Успех был невероятный. Удачным было все – музыка, хореография, костюм Сильфиды, который по указаниям Тальони создал художник Эжен Лами. И впервые парижская публика увидела настоящий танец на пуантах. Так началась эпоха романтического балета.

Кажется невероятным, что в годы, когда не было ни фотоаппаратов, ни кинокамер, «Сильфида» вскоре после премьеры разлетелась по всем театрам Европы. В России она была поставлена в 1835 году.

Филиппо Тальони, уже признанный балетмейстер, продолжал сочинять и ставить балеты: «Натали, или Швейцарская молочница», «Восстание в серале», «Бразилия», «Дева Дуная». Все они пользовались успехом, их копировали, им подражали. Но на первом месте всегда была Мария – он сопровождал свою знаменитую дочь на все гастроли. В 1837 году они отправились в Санкт-Петербург, где Тальони получил возможность ставить новые спектакли. И он ею воспользовался в полной мере. Прежде всего, перенес на петербургскую сцену «Деву Дуная», потом последовали «Миранда», «Гитана, испанская цыганка», «Тень», «Креолка», «Морской разбойник», «Озеро волшебниц», «Воспитанница Амура», «Герта», «Дая».

Но вот беда – он ставил балеты для Марии, другие танцовщицы в них не вписывались. Ситуацию верно охарактеризовал драматург и журналист Федор Кони: «Старик Тальони, даровавший миру неподражаемую танцовщицу-мимистку, начал шарить в глубине души своей и вызвал оттуда несколько тех лунатических видений, которыми дарят и нежат человека только сон и вино. Одна Мария Тальони могла дать жизнь и очарование этим фантастическим образам, потому что в ее индивидуальности заключалось их правдоподобие, в ее таланте – их прелесть. Исчезла Мария Тальони – и разлетелся весь рой сладких видений, зритель проснулся и почувствовал всю гнетущую глупость балета».

С другой стороны, независимо от того, кто танцевал в главной роли, оставался изумительный кордебалет – новое действующее лицо в романтическом балете, со своими задачами и своими выразительными средствами. Филиппо Тальони поднял на новый уровень эмоциональную выразительность кордебалетного танца, придал новый смысл синхронности движений, широко использовал принцип фуги – когда группы танцовщиц одна за другой повторяли и варьировали цикл заданных движений. Впоследствии идеи Тальони получили развитие и у Петипа, и у Фокина, и у их последователей. Родился балетный симфонизм.

Карьера Марии Тальони близилась к закату, и отец это понимал. В 1840 году он был приглашен балетмейстером в Варшаву, а в 1853 году навсегда оставил сцену. Филиппо Тальони поселился на озере Комо, в Италии, и 11 февраля 1871 года умер.

Д. М. Трускиновская

Источник: 100 великих мастеров балета, 2010 г.